这是属于我们的时间,就我和你。

你最近一次听到莎士比亚是什么时候?

你最近一次阅读莎士比亚是什么时候?

又是莎士比亚的哪一部作品,让你忍俊不禁,或者泪眼朦胧?

亦舒在小说《去年今日此门》中,有这样一段妙趣横生的对话——

“你与丘督察也可以随时成行。”

“丘没有情趣。”

“这如何说法。”

“譬如说,到了维尼斯圣马可广场,忽然大雨,丘一定喊走。”

“那当然,否则怎样。”

“

懂得生活的男伴,会得买一把伞,或是脱下外套为女伴遮头,微笑瑟缩雨下,脚踏一寸雨水,轻说:

广场地面五百年前用三十余种大理石拼成,颜色花纹真正美丽,然后,就那样站在雨中半小时,听歌姬如泣如诉演唱蝴蝶夫人。

”

保姆大吸一口气,

“有那样的人吗?

”

是啊,有那样的人吗?

这不仅仅是保姆的疑问,何尝不是浮沉在许多人内心的疑窦。

这是一个流行成功学的时代,谁还会停下脚步来“多愁善感”地听《蝴蝶夫人》?

这是一个以“狼性文化”为宗旨的社会,谁会慢吞吞停下来研究脚下的地板的“前世今生”?

这是一个短视频大行其道、凡事讲究“快准狠”的时代,谁还会读那时而佶屈聱牙、辞藻富丽、文绉绉的莎士比亚?

*

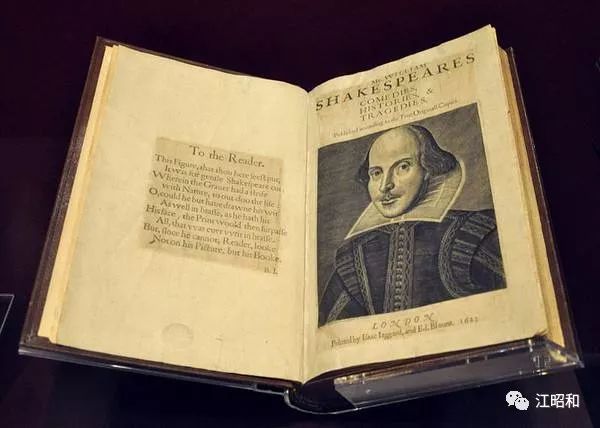

大学时候,常常一个人坐在阳台,双脚搁在洗手池上,读厚厚的《莎士比亚全集》。

阳光落在书页上,字字句句闪耀金光,不知不觉,就靠在抱枕上睡着。

那时候,便有这样的耐心与诚意。

对于厚得可以作为凶器的书籍也不会觉得闻风丧胆,如今,面对D.H.劳伦斯的某些作品都已经情不自禁退避三舍。

一方面是时间精力有限,另一方面,也的确是因为,那些“意味深长”的作品,与粗糙零碎的现实生活,隔着“一臂”的距离。

现实生活中,哪里去找为父报仇、为祖国争光、与爱人存有血海深仇的王子?虽然走在人间,或许多的是忧郁敏感的哈姆雷特;

现实生活中,何须依靠女扮男装来伸张正义,不惜以割下身上一磅肉的代价去赢得一场高利贷的官司?虽然为金钱腐蚀的贪婪夏洛克,俯拾即是;

现实生活中,谁会无端端地吟咏

“我可否将你比作一个夏日”,“

倘若想起我会令你悲戚,我情愿被忘记,在你甜蜜的思念里

”

这样缠绵悱恻的句子,虽然每个人内心,都有自己的情有独钟、心之所依......

400多年前,出生在埃文河畔斯特拉特福的莎士比亚,如何会想到有朝一日,自己的名字会流传千古?

20出头、血气方刚的莎士比亚,在伦敦剧团里做杂役的时候,会想到自己创作以娱悦大众的剧本,会成为后世彪炳史册的文学经典吗?

30多岁、为家族争得贵族称号、衣锦还乡的莎士比亚,会预见到几百年后的世界,会流传着

“一千个读者心中,有一千个哈姆雷特”

(自然也会有一千个麦克白夫人、一千个李尔王、一千个夏洛克)这样的名言?

名和利早已“随风而逝”,虽然世间仍然飘荡着,模样酷肖莎士比亚的亚当·舒尔曼与英国女演员安妮·海瑟薇是缘分天注定的佳话。

*

无论何时,无论何地,再度翻开莎士比亚,我依旧能够感受到,那洋溢在字里行间的激情、那对于命运的泣诉、那有关人性的深沉探索,穿越几百年的悠悠时光,穿越英吉利的茫茫海峡,直接触及我的心房。

听哈姆雷特紧蹙着眉头自问:

“生存,还是毁灭,这是一个问题。

”

这不仅仅是多愁善感的丹麦王子的问题,也是每个人来这世间一趟,风风雨雨、坎坎坷坷,难免会扪心怀想的拷问。

听痛心疾首的李尔王在暴风雨中呼喊:

“你,震撼一切的霹雳啊,把这生殖繁密的、饱满的地球击平了吧!

打碎造物的模型,不要让一颗忘恩负义的人类的种子遗留在世上!

”

电影《大话西游》里至尊宝柔肠寸许、迷离含泪地感叹,人世间最痛苦的事,莫过于错失一份真挚的爱情,然而,又有什么比一个怀着一点点让人啼笑皆非的虚荣心的老父,被自己寄予厚望的女儿们冷落背叛,落得流浪人间、漂泊疯魔的下场,最终目睹着唯一牵记自己的幼女英年早逝在眼前更加沉郁顿挫的呢?

听痴心一片的海伦娜哀婉倾诉:

“

我的爱情的野心使我备受痛苦,希望和狮子匹配的驯鹿,必须为爱而死。

”

我本将心向明月,奈何明月照沟渠。门不当户不对的一对热恋中的青年男女,在那样的时代,尚且需要冲破层层的枷锁,才能够如愿以偿,又何况是不两情相悦的呢?

*

莎士比亚,一个远而又远的人,却又近而又近。

远的是,这如流沙一般滚滚逝去的时光,这涌动在莎翁作品里的古英语表达;

近的是,那一个个人物的音容笑貌、那一丝丝的七情六欲、那一道道的灵魂叩问.......

这种微妙的“错乱”,常常引人深思。

几百年前的英国王朝,未曾经历工业革命,不知道电灯的美好,对于这个世界的探索,尚且有限至极,然而,那些惊世骇俗、痛定思痛的质疑与拷问,那些对于人性的刻画与描摹,那些对于社会问题的概括与讽喻、那些对于爱情的向往与反思,却令当代人都能够心生共鸣。

这究竟是莎士比亚的精明深刻,还是社会的某种“麻木堕落”?

如今,那些将莎士比亚作品“束之高阁”、认为它们“陈辞滥调”、任其落灰蒙尘的人,究竟是与时俱进,还是“闭目塞听”?

这是一个细思起来,有几分悲哀的时代,科学技术的迅猛发展,为人们提供了便利,却也在某种程度上让人变得越来越“封闭”和“迟钝”。

但是另一方面,它又拥有着令人欢欣鼓舞的现代性与创新性。

人们无须像几百年前的英国平民,无法登临剧场一览大观的话,只能借助盗印的莎翁作品来“一见分晓”,因此常常漏洞百出、以讹传讹。

今天,莎士比亚的戏剧作品,包括他情思荡漾的十四行诗,在城中大大小小的书店,都不难寻觅;

今天,花费几百元钱,就能在各式各样的剧院里,领略莎翁作品的幽默诙谐、悲壮恢弘之美。

而且,随着时代的发展,人们在莎翁的作品当中,不断地增添新的意义,在保留原著的思想精髓的同时,赋予了作品丰富多彩的表现形式。

这是我作为一个现代人,常常会感到庆幸的地方。

*

这周三,在深藏在胡同里的鼓楼西剧场,我就看了由莎翁作品改编的戏剧——

《终成眷属》

。

刚落座的时候,我就注意到舞台上“两扇敞开的门”,瞬间心领神会,觉得精妙。

本来嘛,这部剧讲的就是一个

“门当户对”

。

即便是所谓开放的今日,“门当户对”的婚恋观念依然在人心中奔腾叫嚣,更何况是等级制度森严、人心禁锢重重的封建时代。

出身平庸的女子海伦娜,爱慕贵族阶层的青年男人勃特拉姆,却因为阶层相差悬殊,这段感情,困难重重。

但是又有什么能够阻挡一个人深不可测的爱意呢?

海伦娜通过治愈国王的病而获得圣上的赐婚,得以成为勃特拉姆的妻子,本以为终成眷属,谁知固执的勃特拉姆远赴他乡征战沙场,修书一封,允诺如果她能得到他的戒指并且怀上他的孩子,他方心甘情愿与她双宿双栖。

面对如此苛刻的对待,海伦娜依然不死心,最终跋山涉水,通过一项苦心孤诣的计谋而赢得了这段婚姻的“有始有终”。

该剧是莎士比亚颇为有名的喜剧作品,虽然中间照例会设置重重阻碍,但是正如作品的英文名——

All’s Well That Ends Well.

只要结局是好的,那么中间有多少辛酸沮丧、苦痛悲愁,都无足轻重。

这也是人情之常。

在祖纪妍导演的这出戏剧当中,她保留了莎翁原作的精髓——门当户对的婚姻观的局限性与残酷性。

但是祖纪妍又在她的作品当中,妙趣横生地融入了许多”新鲜“的元素。

比如,将海伦娜和勃特拉姆的身份对调,让他们生活在一个”重女轻男“的时代,别开生面而又讽刺意味更浓郁地衬托出长久以来蔓延张狂的”重男轻女“的意识观念的荒唐可笑;

比如,在这部本来十足十的西方剧作里融入了中国的黄梅戏经典剧目《女驸马》的唱段,当熟悉的旋律浮现,人们情不自禁地活跃起来,对这匠心独运的”乱入“,丝毫不觉得唐突,反而感到与剧情的走势无比贴合;

还比如,散落在台词当中的一些时下流行语,让本来过于”书面化“及”文学性“的表达显得更加自然而然,贴切熟悉......

将莎翁的作品,以这种”新奇现代“的方式去呈现,是”兵行险招“却令人”乐在其中、叹在其中“的手笔——

婚恋观中的”门当户对“、教育观中的”重男轻女“,这是穿越时代、跨越国度都能够让人心生共鸣的点;

张扬浓烈的”角色置换“所产生的诙谐喜剧效果深入人心,而注重阶层皮相而轻视深情与灵魂导致的爱情跌宕,及至最终拨开云雾见青天的剧情走势令人唏嘘动容。

如果说这是一部喜剧,那么嘻嘻哈哈,你方笑罢我登场之后、舞台谢幕以后、走出剧场之后,再静静回想,又何尝不是一种悲剧——

张爱玲那一句,

”遇见你,头变得低低的,低到尘埃里,从尘埃中开出花来“

,意境固然优美动人,但是这样的姿态,真的是爱情当中,最美好的模样吗?

爱一个人,值得这样放低自己吗?