在电影行业高歌猛进和媒体环境急剧变化的这几年,作为影评人,他们面临怎样的挑战?

新浪娱乐 | 安东

去年年末,中国影评人意外再次被推上了舆论的风口。

从15年影评人文白“批”《夏洛特烦恼》抄袭,到去年年末亵渎电影发微博称“张艺谋已死”引发质疑,从冯小刚连环炮轰影评人“大尾巴狼”,到如今媒体指责“恶意”影评损害电影生态,从红包影评人现象滋生,到营销公众号的兴起,影评人日渐受到关注。

从被漠视,被“恐吓”,被耻笑,到被“贴金”,这个群体的现状究竟如何?他们是怎样一群人?应该在行业内扮演起怎样的角色?在电影行业高歌猛进和媒体环境急剧变化的这几年,作为影评人,他们面临怎样的挑战?又有哪些“新动作”?

谁在为“影评人”盖章?

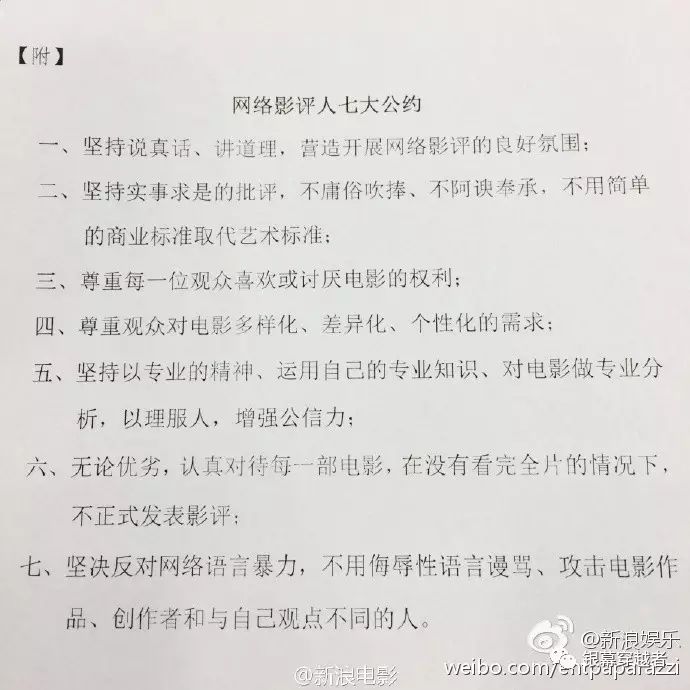

“网络影评人七大公约”

“网络影评人七大公约”

1月11日,

由中国电影评论学会牵头的网络影视评论委员会成立

,会上选举中国电影评论学会副会长张颐武为主任,中国电影评论学会副会长张卫为理事长,并宣读了“网络影评人七大公约”,包括实事求是批评、尊重每位观众喜欢或讨厌电影的权利、反对网络语言暴力等。

网络影视评论委员会成立正式成立

这是中国电影评论学会在近期影评人风波后的一大动作,一定程度上凸显出网络影评越来越受到各方重视。

在网络媒体崛起之前,影评人大多依附传统媒体(杂志、报刊、电视、广播)而存在。法国如此,好莱坞也是。传统媒体空间有限,其精品内容的价值取向,在一定程度上给影评入门设置了较高的门槛。

网媒兴起后,大量写手涌入,这道门槛也被踏开。但即便如此,在国外,包括《好莱坞报道者》、《综艺》,以及专注独立电影的《IndieWire》在内的行业杂志仍保有自己的独立“影评人”。甚至于,以信息二次整合起家的BuzzFeed也在2014年雇佣了旗下首位专职“影评人”,并在通稿中特别声明,“影评人”(film critic)和“影视写手”(film writer)不一样,前者有立场、有态度,后者更着重于报道。

在中国,电影和网络几近同步发展,先不说没有供养专职影评人的传统,即便是当下,主要电影媒体的员工职位列表里,更多的是电影报道者,而不见“影评人”身影。所以,中国影评人的身份定义本身就是一个难题。

清华大学尹鸿教授认为,

互联网时代人人都是影评人,但概括来看,也无外乎三类,“媒体的记者或者评论员;跟电影文学有关的大学教师或者叫学院派影评人;社会的电影爱好者。”

目前,影评人圈子也有个粗糙的分类:

有起身早期论坛、纸媒和传统门户的,比如已离开影评圈子的魏君子;

有发迹于豆瓣及同性质网站,在参与豆瓣评分的过程里建立起影响力的,比如木卫二;

有最初以分享电影资源、新闻资讯而被广为所知的,比如桃桃淘电影、亵渎电影等;

也有栖身于中国电影研究院所的学院系专家,如北京的中国电影资料馆,上海的电影博物馆,以及北影、北大、北师大等高等院校的教授;

当然,还有比如近年渐起的媒体平台深焦、迷影网,在那里,一些留学、生活在海外的电影人、学生做一些评论工作。

需要特别指出的是,以上分类并非界限分明,本身具备很大的流动性。对他们来说,哪里有平台发声,哪里就有他们的身影。

“网络时代,专业影评人和业余影评人之间的界限越来越模糊。”尹鸿表示,“大部分人并不是专门从事电影评论行业的,并不是职业评论家,所以很难估计和统计参与影评的人群数量和规模。”

所有影评人的“职业”属性一直是个疑问。如前所述,在美国,“影评人”依附于传统媒体,是美国人口调查数据中的正规职业之一,他们依靠稿费即可养活自己。

而就现今中国影评人构成来看,真正以此立业的人仅为个位数计,甚至已经绝迹,绝大多数有自己的本业,自由编剧、编辑,或者媒体人,更别提像美国罗杰·艾伯特那般,能凭借影评获得普利策奖。

没法界定,就无法聚成力量,也就更无法衡量中国影评人的存在价值和影响。中国影评人普遍以人脉组圈,与相识、兴趣相投的人交流密切。但这仅限于个人私下的交流,没有协会及类似组织,更别提像美国各城市的影评协会一样,举办颁奖季的各个城市的影评人协会奖。

目前,国内只有一个官方认可的中国电影评论协会,但与美国又有区别。中国电影评论协会更像是“学院派”影评人聚集的研究学会,像是一个行政机构,学会1981年成立后不久便划归国家新闻出版广电总局,且所有成员均为有副高以上职称的电影理论、电影评论及电影史学研究人员,全国主要媒体影视版主管及影视报刊主编、副主编以上的专业人员。他们非专职“影评人”。

被“污名化”的身份

微博给出的影评人的认证规则,并不是一个很难达到的标准。考虑微博上大V成群,用户数量庞大,这个标准与“300多人”的数字并不匹配。据观察,很多活跃在一线并有着影响力的影评人,并没有,或者说并不想申请“影评人”认证。

认证为“著名影评人”的卫西谛是国内比较早的一批影评人。1998年,在论坛热火的时候,他创建西祠“后窗看电影”版,成为最早、最有影响的电影论坛,此后也一直活跃于这一行,在圈内很有名气。在将近二十年的影评人生涯里,他见证了中国电影产业及环境的变迁。谈到影评人圈子的变化,他最为感慨的是,媒体变了,影评人也变了。

的确,随着中国电影市场的水涨船高,在本就缺乏行业监管和保护的情况下,潜规则盛行, 2010年左右,也就是中国电影迈入百亿关口的关键时刻,接连有爆料放出,某某大片发红包买通影评人写软文,最高有6000元。此类新闻接二连三,红包影评人开始进入大众视野,“影评人”这三个字有着慢慢被污名化的趋向。

“就好比公知,影评人这个词也成了笑话,”兰波曾是一名影评人,对此他颇为无奈,“这个群体都被这群人搞臭了。”