力挺女大学生暴打“熊孩子”的人们,可能混淆了“熊孩子”与“坏孩子”的概念。邻桌的熊孩子吵闹的分贝有害度只是影响了你今天的心情,但暴力相对的结果,很可能催生了威胁他人生命的“坏孩子”。

亲戚家的“熊孩子”、邻居家的“熊孩子”一开始只存在于逢年过节的吐槽贴中。翻箱倒柜、乱抢东西、乱搞破坏……憋了一肚子气的主人只能上网吐吐槽、发发牢骚。但慢慢地这种情况变了,网络上出了一批专治“熊孩子”、暴打“熊孩子”的教学贴,而每一次涉及到“熊孩子”的新闻又总是引起一番网上骂战。

5月12日晚,大连宋女士跟另一位家长带着两个女孩到一家火锅店吃饭。两个同龄的孩子在一起玩耍,邻桌的女大学生嫌孩子吵闹,奔向宋女士的女儿踹了一脚。

随后宋女士与女大学生发生拉扯,冲突间还扇了店员耳光,店员最后也出手推搡了宋女士。

事后,女孩母亲称,当时女大学生踹到了女儿身体和凳子,自己护女心切动手打人,还伤到了店内前来拉架的服务员,希望向受伤害的当事人道歉;女大学生则表示,自己只踹了椅子,没有踹到小女孩,事后觉得自己处理问题的方法十分不妥当,愿意道歉并赔偿。

网友们的意见大致可以分为三派,一种支持女大学生:“如果自己不教育孩子,就别怪别人出手教育”。

一种谴责成年人对小孩子出手:“有了孩子就明白家长的无奈”。

第三种则是认为双方都有错:“小时候不教育好就是那个熊孩子,长大了就是那个女大学生,再大点就是那个妈,都是一家人有什么好打的……”

是时候该对熊孩子下个定义了。

力挺女大学生暴打“熊孩子”的人们,可能混淆了“熊孩子”与“坏孩子”的界限。

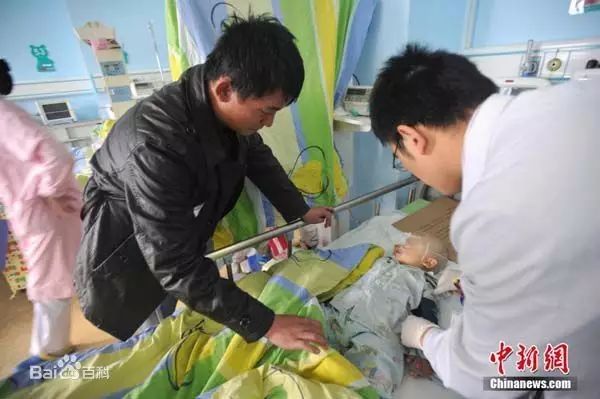

2016年6月,四川金川县13岁初一学生小武,因为带他一起玩耍的同伴让他给点钱,他拿不出来,就想到了抢劫。随后他为了抢一部手机,将汽油泼向无辜女教师,并点燃打火机,造成女教师特重度烧伤…

2016年7月28日,广西省岑溪市诚谏镇石桥村13岁男孩沈某某在村里偷东西,路过黄家时,见到3名小孩在屋里玩耍,便以摘果子为借口,哄骗三名小孩到附近山边的偏僻处,威逼小孩讲出家中收藏钱财的位置。小孩年幼,沈某某并未成功,因为害怕事情败露,萌生杀人念头,之后用石头、刀分别将三人击打致死。

2014年6月8日,家住江阴的准新娘王丽刚出门经过楼下,就被飞来的石头砸中,倒在血泊之中死亡。查看监控视频后发现,是两个小孩在24楼天台玩耍,其间一名8岁的男童将一块石头抛下,砸死了准新娘。

2014年,贵州一位独自在家看动画片的10岁男孩因为嫌楼外施工的电钻声太吵,一气之下用小刀子将施工者下方的安全绳割断,致使其悬在半空动弹不得,贵阳观山湖消防大队紧急出动后才将人安全救下。

2013年11月25日,重庆一居民小区内,1岁半的男婴被婆婆误留在电梯,随后进入电梯里的一名12岁小姑娘抱起男婴猛摔打,之后,女孩将婴儿从电梯抱到家中,在阳台栏杆上逗玩时,致使婴儿从25层坠落,重伤昏迷。

邻桌的熊孩子吵闹的分贝有害度只是影响了你今天的心情,撕海报、拆手办可能让你蒙受了经济损失,但暴力相对的结果,很可能催生了威胁他人生命的“坏孩子”。

《儿科学(Pediatrics)》一篇研究发现,进入小学后(5岁左右的儿童),跟没有挨过打的孩子相比,挨过打的孩子问题行为更多。

美国两名来自佛罗里达州的孩子(一名12岁,另一名14岁)对一名年轻女孩施以网络暴力,导致女孩跳楼身亡,那位14岁施暴人的母亲曾在另一个案件中被逮捕,原因是这名母亲拳打两名男孩的视频曝光。

厦门市同安区检察院曾对正在服刑的少年犯做过调查分析报道,从调查结果可看出,被调查人员父母的教育方式,除了溺爱、放任的情况,还有些家庭存在严格管束等简单、粗暴的层面。

《半月谈》曾刊发过关注未成年人犯罪系列报道,记者对120多个少年犯作调查时曾问过这样一个问题:你犯罪前心中的英雄是谁?结果50多个人说是黑社会老大。又问:为什么?他们大多回答:遇上事,连刀子都不用动,一提他们的名字,立马就能摆平。因为在学校和家庭的教育下,他们不会化解生活的冲突,“首选用暴力化解冲突。”

所以,当社会也要给熊孩子上一课时,希望不再是“拳头解决一切”。

编辑:栾红

微信编辑:周文超

来源:北京晚报、成都商报、半月谈、腾讯、CNN