一

刷屏信息

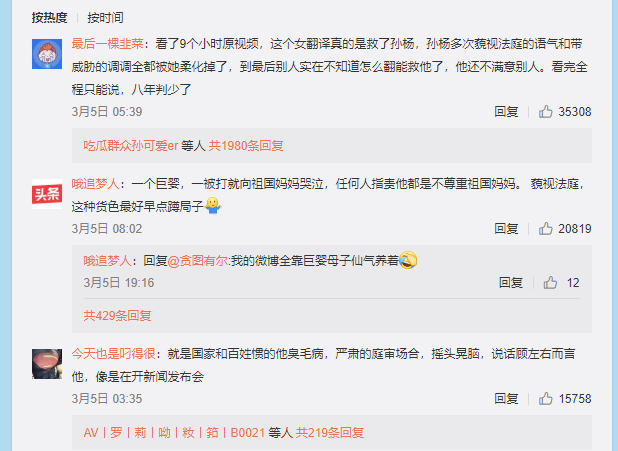

当地时间3月4日,国际体育仲裁法庭公布了长达78页的孙杨案仲裁书,北京时间3月5日,全文开始被国内媒体反复咀嚼、报道,当天晚间,听证会完整视频也被放出。

孙杨一案,再度引发刷屏。

孙杨案的技术细节,已有很多媒体解读,在此不赘述,有时间的朋友可以去网上搜原文、完整视频。

我们更关注的是舆论风向的变化——完整信息的公布,似乎让国内舆论出现了拐点,观察各类媒体下的置顶留言,不再力挺孙杨的渐渐多了起来。

值得反复细品的《检察日报》整版评论

2月28日国际体育仲裁法庭公布8年禁赛决定后,民间的正反声音皆有。

比如公号“毛有话说”的文章《爱护运动员,就让他遵规守矩》,直指孙杨破坏规;而公号“FashionNote”的文章《孙杨被禁赛8年判“死刑”,阴谋终于大曝光,霍顿们凭什么赢?!》,有经验的朋友从标题就大概知道写什么了。

这些文章,都是阅读十万加,点赞过千的。它们代表社会上典型的两种声音。

不过,比民间声音更值得关注的是,是中央媒体的态度。其中,3月4日刊登在《检察日报》报版整版的三篇评论,尤其值得细品,这里给大家总结下:

打头第一篇

——《无视规则将会承担相应后果》,作者何家弘,身份响当当——中国人民大学教授、国际足联道德委员会委员。

文章开头一针见血:孙杨及其律师提供了不少细节描述和证据,如尿检官的身份,尿检官有无违规照相,血样容器与外包装是如何分离的,孙杨有没有暴力抗检等。

但是,这些细节事实的辩护意见并不能影响仲裁庭对本案基本事实的认定,即由于孙杨的不配合,药检人员未能完成这次药检取样。

何家弘说,毋庸讳言,孙杨不配合药检取样的决定是错误的,其行为构成了“兴奋剂违规”。

文章还表示,总的来说,国际体育领域的仲裁、调查、裁决等机构还是比较公正的,至少在程序公正的意义上如此。虽然这些专家往往有个人的价值观,而且有些人可能对中国人怀有偏见,但是在具体案件的裁判中还是很重视规则,很强调程序公正的。

紧接着第二篇

——《观察孙杨事件的三双慧眼》,来自清华大学教授张建伟。

标题是中性的,但内文态度非常鲜明。

作者主张的第一双慧眼,是公平竞赛意识。体育比赛,无论是否将其与国运、民族精神和爱国主义连接上,一项基本原则是放之四海而皆准的,这就是公平竞赛。

另一双慧眼是规则理性。孙杨事件的核心是“拒检”,而不是孙杨是否服用了违禁药物的问题。

第三只慧眼是证据理性。张起淮律师发表的《律师声明》指责仲裁庭“对事实和证据置若罔闻”,这是十分严重的指控,可惜只是孙杨一方的一面之词

最后一篇

——《商业比赛不能与国家荣誉捆绑》,其标题与“无视规则将会承担相应后果”一样,在版面顶部最为显眼。

文章作者,中国人权研究会理事乔新生称,过去我们在国际竞技体育比赛宣传方面存在许多误区,导致一些运动员对自己的行为产生一些错误的认识,今后应当加以纠正。真诚地希望中国新闻媒体宣传国际竞技体育比赛项目的时候,能够保持平常心,不要总是把运动员的荣辱和国家的荣辱联系在一起。

怎么看这组文章?

•

首先,发布主体是《检察日报》,是最高检主办的官方媒体,代表执掌国家司法大权之一的机构发声,那可是正义的化身。

•

其次,这组文章如上图所示,是发布在报纸版面上的,整版。在我们的舆论场中,报纸的规格和蕴含的力量,以及严谨谨慎程度,往往是大于新媒体的。《人民日报》报纸上的评论,和人民网网评,不可同日而语;《长江日报》报纸评论,和汉网上“给市长温暖”的网评,亦不可同日而语。

•

文章不是社评,不直接代表官方态度,《检察日报》声明也称评论不代表本报态度。但我认为,选什么样的来论、约什么样的稿,还是能反映一件事背后舆论的生态、背景。

类似的信息还有很多。

•

比如《环球时报》:

29日,《环球时报》总编辑胡锡进在孙杨刚被宣布8年禁赛,裁决全文尚未披露时,已经表明了态度。

首先是坚决支持上诉,相信孙杨清白,但他随即表示,我们支持孙杨依法维权,但

无需让这种支持变成一种和国家荣誉相联系的情绪和战斗。这是孙杨本人及国际泳联与世界反兴奋剂机构的严重纠纷,不应视为中国受到的挑战。

不排除CAS的法官受到一些西方舆论的影响,他们对证据的采纳也可能有问题,所以要依法维权,但我依然不主张对该法庭仲裁的复杂性进行简单的政治解读。

他语重心长地说,我们应当对对外开放的总体环境保持信心。

而“不要和国家荣誉”相联系,成为很多媒体转载引述时的标题用语。

而在去年中,霍顿拒绝与孙杨合照的事件引爆国内舆论后,相关的评论则更有态度。

客观讲,此一时非彼一时。

彼时霍顿的无礼,的确会触发到国人民族情感的痛点,引发同仇敌忾的愤怒,上升到国与国的争议,而霍顿的个人行为也被认为与某个群体长期的态度关联;而如今,CAS的判决更多涉及到的是对规则的理解,是各方集体的裁定,而非单纯中西之争、中澳之争。

舆论的变化可想而知了。

•

比如中国泳协:

2019年时,针对很多媒体报道孙杨违规,1月27日,中国游泳协会依据国际泳联反兴奋剂协会的决定发表声明,直接称这些报道不符合事实。这一声明,是直接以机构之名为孙杨背书了。

但2020年2月28日下午,CAS的判决发出后,中国泳协的声明是:我们深表遗憾,我们坚持对兴奋剂零容忍,我们一贯加强运动员反兴奋剂教育,我们支持孙杨以法律手段维护合法权益,我们希望世界反兴奋剂机构改进完善规则保护运动员个人权利。

•

比如市场化媒体:

相比过往,在全文和完整视频公布之后,市场化媒体的态度也非常鲜明了——8年禁赛有规可循。

新浪体育微博则一一列出了报告的要点——拍照不能构成拒绝检测的理由;孙杨从未表达遗憾;检测人员未出庭因怕报复……每一条对孙杨都是极端不利的。

而在该博评论区中,网友“请叫我Aray”的评论点赞数最多,他说——从新浪体育发布的内容来看,孙杨大势已去了。

•

再如人民网:

其评论基调,也基本为支持孙杨依法上诉,怀疑IDTM的不规范,而不再提到国家荣誉等字眼。

比如2月28日当天,人民网评《被禁赛8年,支持孙杨上诉》

文章称,“暴力抗检”是否属实?孙杨该不该被禁赛,或者该不该被禁赛8年?尚需瑞士联邦法院裁决。但一个显见的事实是,IDTM有权力对运动员实施赛外检查,但应该规范一些,恪守专业精神,而不能派未经专业培训、不具备法定资质的人员采集运动员样本。

文章还强调,中国对使用兴奋剂一以贯之持“零容忍”态度。我们不反对世界反兴奋剂机构的合法行为,反对的是不专业实质上也不合法的行为。

文章最后表示,期待孙杨用更专业的力量维护自身合法权益,也期待孙杨挺住。

人民日报官方微博2月29日零时发布的“晚安信息”,保持了同样基调:

“一场赛外检查出了意外,由风波演绎为风暴,孙杨的运动生涯面临残酷的熔断。对兴奋剂必须零容忍,无论谁触碰底线都要受到处罚。同时,对证据的采纳和结果的裁定也必须符合程序正义。支持孙杨依法维权。”

而有趣的是,该微博下置顶的评论,则是对外国人永居条例的呼吁。显然,小编没有对网民的表达做更多干涉。当然了,这是题外话。

总体而言,在一次事件中,向来爱表达明确态度和观点的一些媒体,都表现出了克制的倾向,有的更是主要以转载引述事实新闻为主。

我们知道,不表态有时候也是态度的表现。

四

信息时间线:

一波三折的孙杨形象

我们把时间线拉长,观察媒体在不同阶段的态度,能得到更多信息。

《人民日报》8版体坛观澜栏目,署名钟文的文章在评论当年沸沸扬扬的孙杨“误服”事件时称——唯有真相可破迷局。

文章说,处罚公布之初,涉药的孙杨理所当然成为人们延续“坏小孩”的惯性认知而被口诛笔伐的焦点;“误服”内情及游泳中心不愿接受采访的新闻爆出之后,舆论质疑的焦点已经转向了孙杨保障团队以及游泳中心;及至官方编撰的《运动员治疗药物使用指南》的纰漏被媒体挖出,没有尽到信息披露职责的官方机构自然会被推上舆论质疑的风口浪尖。

那一时期,舆论对孙杨和背后的机构的反思,还是挺多的。

但到了里约奥运会,随着霍顿在赢得400米自由泳金牌后公然嘲讽孙杨嗑药,国人的情绪被点燃了。

向来温和的白岩松在节目中,多次使用“混蛋”一词来形容霍顿的行为。

“不幸的是,我们遇到一个混蛋。而混蛋就是混蛋,不会因为他获得奥运金牌就不是了。”

白岩松说,如果他认为孙杨现在服用过兴奋剂,也有管这件事儿的机构和程序,相信查孙杨的少不了,因此,在没有这方面证据和结果之前,疑罪从无,他无权指责孙杨,确切的说,这事儿不归他管,多嘴,就涉嫌他违规,我们不该只确认他是一个混蛋,还该向相关机构起诉他,否则,会被认为我们心中有鬼。

新华社的评论文章则直批霍顿恶心!以反兴奋剂之名,行歧视和挑衅之实。

“这不是中国选手第一次遭受无端质疑。4年前的伦敦奥运会,美国教练莱昂纳多将叶诗文的优异成绩与兴奋剂挂钩,令部分外媒‘围攻’小叶,让奥运会是否存在意识形态和文化领域的歧视和偏见成为热点话题。但正如小叶在伦敦最终获得了一边倒的支持一样,孙杨也会得到国际舆论的广泛同情和支持。”

文章称,中国在反兴奋剂工作上作出的巨大努力有目共睹,对兴奋剂零容忍当然是应该的,但尊重事实和规则、拒绝歧视和双重标准也是必须的。

《环球时报》单仁平的文章则对准了澳大利亚媒体——是霍顿“缺教养”,还是澳媒“有点坏”?

文章称,它们没有在霍顿赢得比赛前后引导他对他国运动员表达善意,而是给他预备了适合他展示自己小心眼和粗俗一面的问题。

文章还表示,澳大利亚那样的国家,有一些人无论搞出什么事,对中国来说顶破天能是多大的事?经常从西方人的严肃论著中看到,说澳大利亚处在各种文明的边缘地带,有些西方人如果不高兴了,更是会提起澳最早曾是英国的越洋监狱,意思是那里有些不文明的怪异举动算不上意外。我们不高兴时也这样学着西方人想想就行了。

里约奥运后,孙杨持续遭遇风波,2019年初是较大的一次。

当时《星期日泰晤士报》爆料称,孙杨因为与兴奋剂检查人员发生冲突,他的安保人员用锤子砸碎了密封的样本瓶。

而国际泳联反兴奋剂委员会的声明中引用此前的裁决回应——称18年9月4日执行的检查是无效的,孙杨没违规,同时不评价媒体的报道。

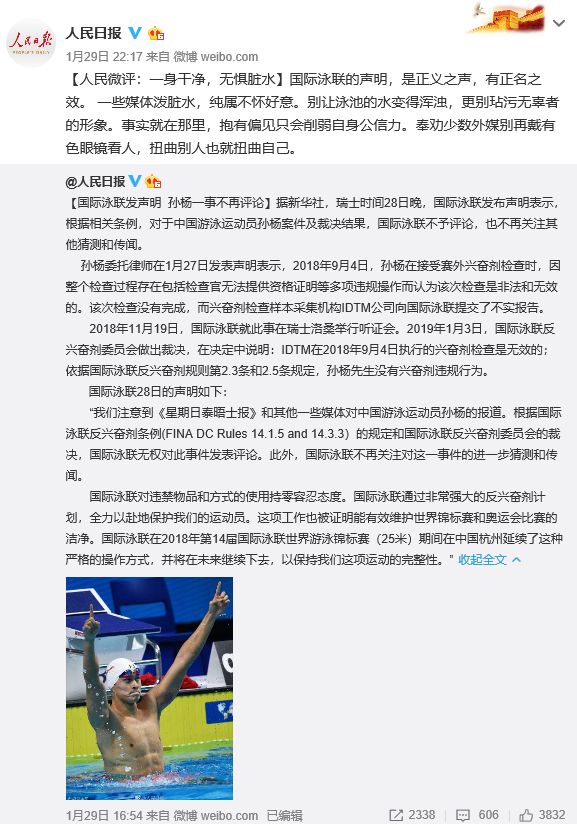

人民日报官方

微博掷地有声,“一身干净,无惧脏水”。

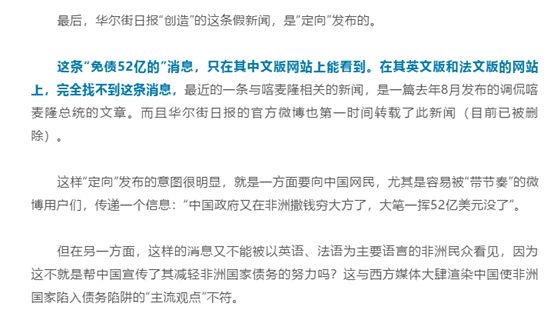

团中央官方微信的十万加推文,将此事与其它外媒造谣事件联系了起来——警惕舆论操控!西方媒体针对中国“定向”推送假新闻。

但如今,这样的声音没有出现了。

共青团官方微博也只是转载了中国泳协支持孙杨上诉的新闻。

而更有意思的是,孙杨删除了自己自证清白的四条微博,比如晒出的血样瓶、当日的视频。

客观讲,机构、名人表态的变化,并不意味着他们本身错了,因为这些过往的表态也只能基于当时的信息,以及当时事件的属性。涉及民族尊严时要回击,涉及对国际规则的执行时则应细究规则本身,这是一国规则意识的体现。

而孙杨一案的相关信息,是随着时间不断披露、清晰的。去年,孙杨回应霍顿无礼行为时说,你可以不尊重我,但必须尊重中国,应该说,孙杨的发声当时是赢得不少人支持的,当然,也有一些人认为这种言论是在“绑架”国家。但观近日舆论场的态度,这样的讨论已经很少了。

春江水暖鸭先知,不知在泳池里曾雄霸天下的孙杨,是否感受到了三月的温水。