------据说搞村镇的都关注了我们------

(⊙v⊙)

近年来乡村建设得到了相当多的关注,中央一号文件再次聚焦

“

三农

”

问题,要求围绕城乡发展一体化,深入推进新农村建设。浙江省推出的

“

建设美丽浙江,创造美好生活

”

等一系列的政策指引与决定,城乡统筹、调动农村各种资源、建设美丽乡村已经上升为战略的高度。与此同时,大量的设计力量介入乡村,参与到乡村建设中来。但其中大多数仍然是一种城乡互动模式下的设计实践,一群城里人通过资本占有乡村资源,另一群城里人去消费这片资源,和这片土地的主人并没有发生太多的关系,乡村发展中农民自身的居住问题却并没有受到太多关注,基本处于一种粗放发展、管理失控状态。

乡村空心化,居住人群年龄构成单一,直接导致了乡村满目的破败荒凉感,加之宅基地制度的固化,划分原则过于单一,致使千村一面,催生了大量兵营式的农居点,行列式机械布局,满铺式的层层叠加,传统村落的原真性与多样化的场所感荡然无存,罗马柱式、建筑高度及层数却往往成了农户价值指向和财力的象征。探寻现行乡村建设体制下农居的发展方向和设计策略是建筑师介入乡村的一项重要任务。

本案位于浙江省杭州市富阳区场口镇东梓关村,因郁达夫同名小说而著名。作为古代著名的水陆交通的要塞,东梓关有着悠久的历史与深厚的文化底蕴,村内有近百座遗留的明清古建筑,同时又有富春山居图中的山水特质(图1—3)。然而随着水路航运和农业的双双衰退,这样一座曾经历经无数繁华的历史文化村落正日益凋敝。当地政府前瞻性地通过村域总体规划、旅游总体规划及村庄规划重新梳理了这些资源,希望通过激活这些历史建筑,以点带面,完成整个村落的复兴。由于很多古民居年久失修,原住民的生活环境已经非常恶劣,安全也得不到保证,为了改善居民的居住与生活条件,当地政府决定一期先外迁50户,遵循宅基地一户一宅的分配方式,腾挪出的历史建筑由政府进行统一收储,整体规划,注入新的功能。在老村落的南侧,采用政府代建,农户集资、政策补贴的模式进行回迁安置,打造具有一定推广性的新农居示范区。

图1 项目位置

图2 东梓关村明清古建筑

图3 东梓关村的山水建筑

时代的变迁发展使得农民的生活方式、生产方式、家庭结构、价值观念都在改变。在设计与建造方面,建筑材料与施工方式也在不断更新,这些因素都反映出传统民居形制已不再符合当代农民需求,新建的农居迫切需要转型,需要当代化。组织决策者、使用者及设计建造者完全分离的情形,使得寻找一种原型、模式及策略去兼顾平衡各方利益显得尤为重要。

回迁户这一群体原有居所的面积都较小,经济条件相对较差,在回迁赔偿金基础上还需补差价才能购置新农居,因此设计之初我们就有一个清醒的认识:以低造价实现农民生活品质的改善和提升是回迁安置事件成功的首要前提。政府的诉求是通过先行示范区,摸索新农居建设的经验,为大批量的新农居建设提供借鉴,因此我们的设计要简单易行,便于施工营造,利于推广,利于适应发展中使用要求的变化。而对于我们建筑师来说,还原乡村的原真性,是职责所在。三方诉求的整合、系统回应并寻求平衡是本案设计的最大挑战。

长江流域分布着大量的传统聚落,尤以江南一带为代表。尽管历史成因各有不同,但多样性、场所感、因地制宜、布局自由构成了它们物质空间形态的共同特征。高墙围合界面,形成街巷空间,零落的门头、窗口等细部点缀着长巷。街巷与院落互相生成,构成多样的公共场所。聚落中的单体建筑大都在平面上以“间”为单位,再由院落作为空间组织方式构成建筑群,强调群体组合,而非西方建筑以单体为中心。丰富形式的背后具有相似的空间原型。本案设计试图从类型学的思考角度抽象共性特点,还原空间原型,尝试以较少的基本单元通过组织规则实现多样性的聚落形态。

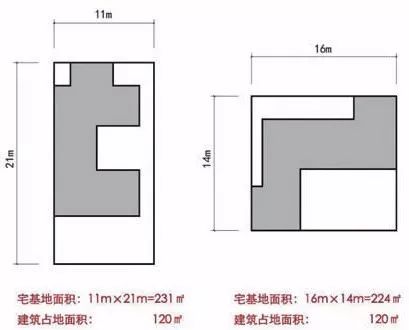

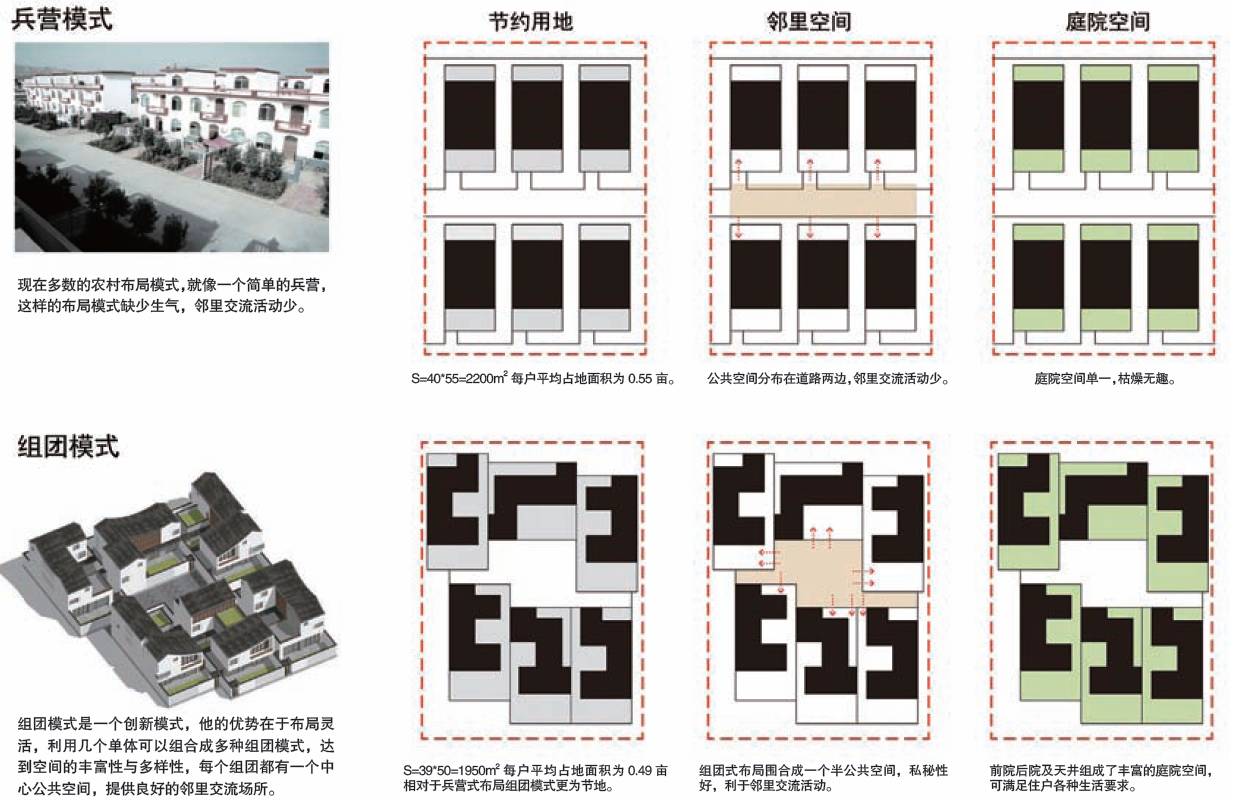

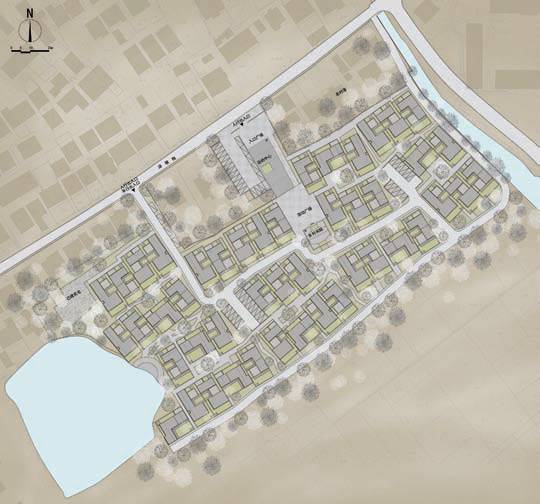

每户的宅基地面积是120平方米,这是一个不可变的先决条件,设计从基本单元入手,将宅基地轮廓边界与院落边界整合同步考虑,在建筑基底占地面积不超120平方米的前提下,确定了小开间大进深(11米×21米)和大开间小进深(16米×14米)两种不同方向性的基本单元,建筑基底边界和院落边界形成了一种交织关系,而非传统兵营式布局中宅基地和户内院落的平行关系(图4)。两个基本单元建筑基底的适度变化演变出四种类型,将单元通过前后错动、东西镜像形成一个带有公共院落的规模组团,与传统行列式布局相比,在土地节约性、庭院空间的层次性和私密性上都有显著提升。每个规模组团都有一个半公共开放空间,有助于邻里间交往及团体凝聚力和归属感的形成(图5、图6)。考虑到村民们对自宅“独立性”的强烈诉求,户与户之间都完全独立,不共用同一堵墙,间距在1.6~3.2米不等。若干个组团的有序生长衍生便逐步发展成有机多样的聚落总图关系,这种“单元—组团—村落”的生长模式与传统中国古建筑的群体生成关系逻辑一致,也为未来的推广提供了较强的可操作性和较大的可能性(图7)。

图4 建筑基本单元

图5 组团布局模式与传统兵营模式比较

图6 邻里组团模式

图7 聚落总图关系示意图

尺度是唤起记忆的重要因素,调研中发现回迁农户们私家车拥有比例极低,大部分以电瓶车出行,因此在设计中并没有将车库作为功能引入户内,而是集中设置了三块停车区域,通过一条机动车穿行道路串接,其余的道路均以步行尺度设计,这样既保证了村落中街巷的空间尺度,又能将更多的空间划给每户的院落。同时借助对标准单元的围墙边界的优化营造传统街巷中的转折迂回、收放自如的空间关系,强化街巷空间的方向感(图8)。

图8 村落中街巷的空间尺度

考虑到新老村落的过渡衔接,以及全村的配套需要,设计中迁移了一幢老房子复建在中心位置,通过室内改造作为乡村图书馆。并在新老村交界处设置了一个公共开敞的村民活动中心,作为红白喜事、乡村展览及交流活动的场所,图书馆与活动中心之间围合成一个村民集会广场,为当地村民提供一个大型公共活动的场地,希望未来这里出现动静皆有、老少皆宜、其乐融融的生活场景,成为整个村落的活力源和精神中心。村民集会广场、组团的邻里交往场所及农户私家院落也构成了三个不同等级的开放空间系统。

居住建筑最重要的评价要素就是住户的使用体验,乡村农居更不例外,村民长期形成的生活方式和习惯及风俗未必会随着日常生活空间的转移而变化。在走访调研中,我们发现多数村民仍然保留着在院子中洗晾衣服,门外洗菜,用土灶做饭的生活方式。我们坚持呼应实际需求,而不是将建筑师比较自我的想法或者城市惯性思维强加于使用者。尊重村民的生活方式,创造适合他们饮食起居的生活空间和符合当地民风民俗的礼仪空间更为重要。

为此我们与农户进行了多次面对面的交流,并以问卷的形式定向采集了信息,寻求第一手资料,虚心接受他们的意见,并针对各户家庭人员构成、年龄结构等实际问题进行沟通和调查,找出大家的共性需求。例如设计中遵循了当地堂屋坐北朝南,院落由南边进入的习俗。将后院洗衣池、电瓶车位、农具间、空调设备平台、太阳能热水器、堂屋、杂物间等实用功能一一考虑。

随后,我们将平面与功能空间进行公示,通过征询农民的意见,再对设计进行优化。正是通过这样的交流、设计、反馈再回到设计中的互动过程。最终的功能设置得到了村民的高度认可,村民报名选房的人数超过预期的一倍。事实证明,与村民设计阶段的互动也是现有模式下村民参与家园营造的一种可行形式。

合院住宅是中国传统家庭居住方式的一种基本建筑形态。住宅大都呈围合布局,以外墙界定内与外,中间形成庭院或天井,成为家庭日常生活的中心,宅中有院,以院落体系去规划公私关系。

在基本单元的设计中,我们将使用功能通过三个院落进行串接,并通过院落界面的不同形成三个透明度完全不一样的院落。由南进入的前院,作为最为开放的空间,以花格砖墙形成视线的穿越与交流,光照充足,可以作为谷物的晾晒、加工及日常洗晾衣服的场所。内院的置入为餐厅起居室等功能空间带来了直接面向自然的界面,同时能成为堂屋功能的拓展空间,作为家庭内聚空间,产生了向心感。而后院作为后勤生活空间,农用工具房,电瓶车停靠处安置其中,并与厨房发生直接的关系。前院开敞,内院静谧,后院私密,构建出一个从公共到半公共再到私密的空间序列(图9)。

图9 从公共到半公共再到私密的空间序列

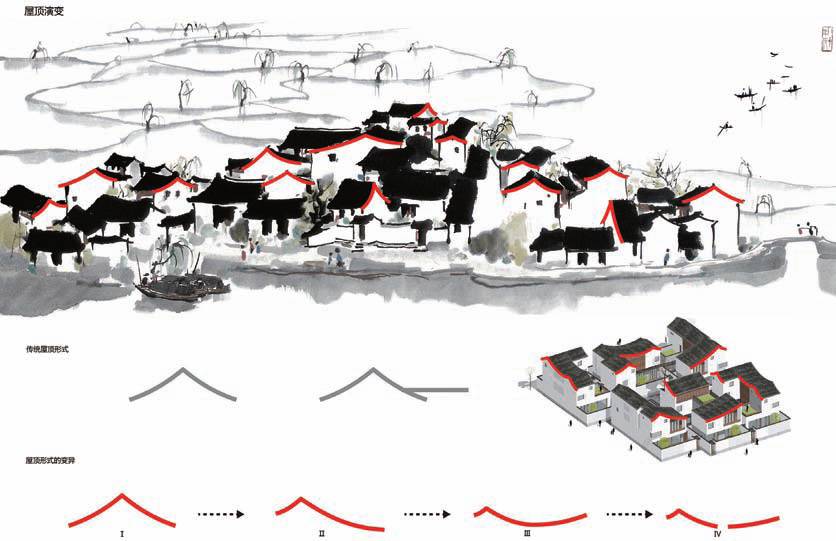

乡村建筑的外在形象是构成乡村风貌的重要组成要素,而建筑又是时代的产物,为了能给未来留下我们这个时代的印记,建筑师有责任去实现乡村农居物质形态的当代化。传统建筑的一、二层体量很难满足当前农户对面积和层数的需求,一味追求风貌协调而以当代材料及构造机械还原具象的符号,往往呈现比例失调、韵味全无的状态。复古风显然不适应当代生活方式,欧陆风又没有文化关联,跳出所谓的风格限制,抓住传统江南民居的气质神韵,以当代语言呈现,是我们的设计立场与态度。

传统江南民居的特点不仅是木板

墙、石库门、人字坡那些具象符号,更有魅力的是粉墙黛瓦,雅致色调背后散发出的那种温婉内敛的气质,犹如吴冠中先生的水彩画中所表达的,微曲而优雅的屋顶线条与实墙,在抽象中渲染出江南人家的隽秀。

因此设计中将江南民居中曲线屋顶这一要素作为切入点,提取、解析,并加以抽象,将传统的对坡屋顶或单坡顶重构成连续的、不对称坡屋顶,并且针对不同单元自身的形体关系塑造相匹配的屋面线条轮廓,单元体量的独立性与群体屋面的连续感产生微妙的对比,形成一种若即若离的状态,构建出和而不同的整体关系,多样性与统一性并存。深灰色的压顶与白色大面实墙形成了强烈的白与灰、线与面的色调构图关系。在虚实关系的营造方面,外墙以实面为主,朝向院落的界面以半虚及玻璃为主,既能保证采光需要,又能形成内向感。实墙上的方窗与延续进每家每户的木质感格栅,在虚实之间完成了对外实内虚这一传统建筑界面特质的现代转换(图10)。

图10 屋面线条轮廓

当下流行的

“

乡愁

”

建筑多以材料为突破点,以石、木、竹、泥、砖、瓦等乡土材料唤起地域情结。但现实中很多乡土材料的获取方式往往就不环保,如果大批量推广,将会造成成本的提升及生态系统的破坏。而且由于当下加工工艺失传、生产建造方式更新、人工费的增加,反而带来了较高的建造与维护成本,在乡野的表象下是无法回避的高造价。同时在物理性能上,传统构造方式也已不合时宜,传统的屋面檩条、望板体系及木板墙面的热工和防水性能都不够理想,无法提供一个舒适的室内物理环境,因此我们本着经济、实用、耐久的原则,在材料选择上以白涂料,灰面砖及仿木纹金属等商品化成熟材料为主,减少木头、夯土、石头等用量,考虑其在建筑的全生命周期内综合成本、施工简易程度等因素,方便村民的日常使用与维护。建造工艺上,我们不回避当代工业化的模式,选择最经济的砖混结构形式、采用保温刚性屋面楼板、外墙保温防水及双层中空玻璃来提高建筑的热工性能。在围墙和近人尺度的挑檐等细节采用传统的木构工艺建造,以工业感衬托手工感,增加适度的丰富性和层次感,呈现出江南白墙黛瓦大基调下的肌理质感的变化。

当下乡村风貌很大程度上取决于卫生和整洁程度,走访乡村中发现空调外机、pvc落水管及屋顶太阳能热水器的无序安放造成了杂乱无章的视觉感受。三层的建筑体量加上当地多雨,不做落水管,传统的无组织排水肯定会带来生活上的不便,因此在檐口设计上以内檐沟做法进行有组织排水,将落水管于

“

立面

”

中隐藏;为每一个房间预留设备平台,摆放空调外机,并以花格砖墙做维护界面,避免了村民入住后的随处安放;屋面以平台的形式安放用于生活热水的太阳能板,维持了立面和屋面的连续性和整洁感。每个窗户的开启扇都藏于花格砖墙后,既能保证外墙的防御性,又不影响通风采光需求。

整体景观环境的塑造同样坚持实用至上的价值取向,摒弃水景等观赏性景观,街巷空间以硬质界面为主,绿植为辅,辅以生活设施,沿水界面及停车场区集中增加绿化密度,形成疏密有间的节奏。植栽以食用植物果树为主,兼顾观赏作用。回收了老村废弃的砖瓦石板等材料进行再利用,就地取得一些卵石降低造价。

作为杭州第一批美丽乡村新农居示范区,本项目从设计之初就备受关注,设计成果得到住建部、浙江省住建厅及杭州市各级政府领导的认可和鼓励。近一年半的建造过程中,各地级政府及设计同仁多次参观指导,提出了很多宝贵意见。然而,一个农村回迁安置项目,对建筑师来说不仅是一次设计实践,更是一份社会责任。很多村民是拿出毕生的积蓄才能住进新房,项目是否成功完全取决于他们的评价及接受度。

分房当天,村民们早早地就来到抽签现场,期待又忐忑的表情写在每个回迁户脸上,对新房的喜爱之情溢于言表。看见一户户抽完签选完房的村民们激动地雀跃拥抱,我们也异常欣慰。与他们的交流中得知,其实他们更关注的并非是房子本身的文化取向、美学价值,而是家里有个独立的储藏农资和农具的房间了;家里大门都很体面而且都在南面,家门口可以和邻居边洗菜边谈心,进门就能停靠电瓶车,还不淋雨;金属门窗不怕雨、不腐烂、不用更换;房间尺度够大,数量又够多,儿子女儿回家次数就会更多了。这些朴素的心愿得到了满足,才是对我们最好的肯定。更重要的是,经过跟踪审计,每户农居的成本仅1376元/平方米,与农村自建房相当。与村民的

“

经济和实用

”

两大诉求相比,政府招投标机制下的

“

中标

”

施工队,在建造水准和实施精度上给我们带来的种种缺憾都显得没那么重要了。

新农居的辐射效应为东梓关带来了复兴的机遇,乡村论坛的举办,多家设计公司工作室的进驻,农家乐、酒作坊、咖啡厅等生活配套的逐步跟进,使得整个村庄的人气活力都得到了大幅提升,这个已经被遗忘的小村落重新走入了大家的视野(图11)。从这个角度说,回迁新农居项目的意义远远超出了建筑设计本身。