本文作者:小偷 豆瓣 ID:burglar

○●○●

文章转载自:泼先生PULSASIR(ID:pulsasir)

* 文章发布已获作者授权

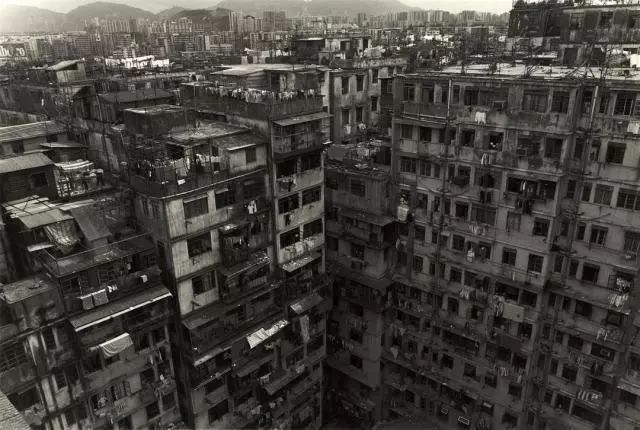

九龙寨城是香港城市建筑一场疯狂的实验:一座高度自治的乌托邦,一个银翼杀手式的贫民窟。它在香港城市文明阴影里挣扎求存,看似混乱无序,却暗含着一套完整的生态系统。

11月一个阴沉的早上,我在驻地市场吃鱼生,发现邻桌的台湾建筑师妹子与我的行程高度重合,决定搭伙看一天建筑,虽说因为太远,九龙城是我们的Last Choice。

原本的计划是中银胶囊塔和北斋美术馆。然而中银胶囊塔禁止参观。被轰出去以后,我们撑着伞在门外游客公告下尬站了一会儿,面面相觑,我打破了沉默:要么九龙城?

日本的“九龙城”源自九龙寨城,可谓香港城市建筑一场疯狂的实验:一座高度自治的乌托邦,一个银翼杀手式的贫民窟。它在香港城市文明阴影里挣扎求存,看似混乱无序,却暗含着一套完整的生态系统。

这是一座湮灭于过去的城,但在北美-日本的超硬派科幻游戏、动画,影视作品中,它有了一个新的名字——赛博朋克。

从1982年的《Blade

Runner》剧场版开始,《Ghost in the Shell》,《STAND ALONE COMPLEX》,《Call of Duty:

Black Ops》,赛博朋克诞生的30几年间,可以在大量影视作品中找到九龙寨城的意向。

Ghost in the Shell-启德机场擦过晾衣杆的降落情景,如今已不复存在

Call of Duty: Black Ops-有一张KWC主题地图

日本的赛博朋克创作始于1982年,与北美同步。或许那个是赛博朋克辉煌的时代让日本人染上了几分寨城情结,或许是受到当时日本仿欧美主题游乐场风潮的影响,一座位于日本川崎的Game

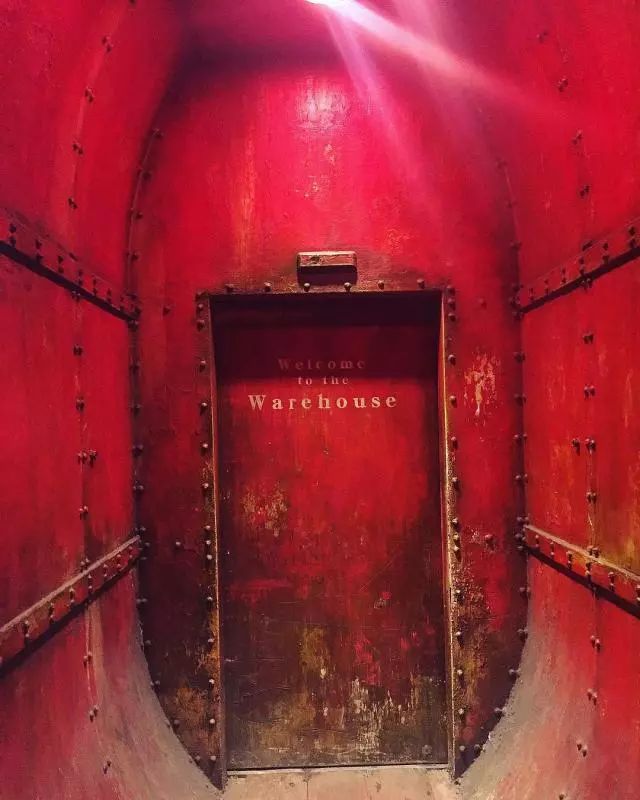

center被建成了九龙寨城风格。建造者是一家名为Warehouse的娱乐中心,以连锁业态经营,全日本有十多家分店,从照片上,多多少少可以感受到到经营者清奇的品味。

其中以川崎店最为著名,也就是这家九龙寨城主题店。沿着川崎站外的街道直走300多米,向右转过一个街角,街对面的天桥下,一幢外观破落,与周围有些格格不入的建筑,外墙的斑斑锈迹间可见几排:“电脑九龙城”“二升五合”“一日五食”“赘沢三昧”等难以理解的汉字,我们仰头辨识了一会儿就放弃了。

锈蚀的铁门上,再次出现四个繁体中文大字:“欢迎光临”,左右倒贴了两张看起来上了年头的福字。

这是一扇自动门,设计为只进不出。一声像是从中世纪穿越而来的蒸汽轰鸣,把来者传输进几十年前九龙寨城的一条窄巷。Kuso反应比较平静,只是瞪了瞪眼,而我则哇呀地叫了出来。

炒菜声,搓麻将声,粤语聊天声交织混杂,构成了这一条昏暗肮脏的小巷的背景音,能看到的一切墙壁都覆盖着潮湿的污渍和各种被撕得只剩碎片的性病、牙科广告。

东京显然无法满足这里的布景需求。为了最大限度地还原真实场景,一位前歌舞伎町的舞台装置设计师,Taishiro

Hoshino和他的团队在香港二手店里寻找小摆设并融入布景中,如邮筒,霓虹灯,风扇,电视机,鸟笼,茶杯,海报。任何看起来稍微有点新的东西都会被故意划破,并做出凹陷。甚至还邮寄了一些香港当地的垃圾。

故意设计得很脏的饮料贩卖机,“难以分辨是否清扫过”的洗手间,肮脏的马赛克地砖,阳台上的仿真植物和晾晒的衣物……设计师对细节的格外用心,让这里充满了以假乱真的居住痕迹。

但是有些时候,又会分外出戏,特别是这些看起来略显阴森的装置艺术旁边,就是装潢浮夸的游戏区,部分区域的地毯甚至是斑马纹的。游戏机的操作音,走来走去的人群,与三楼以下破破烂烂的装置艺术有一种强烈的割裂感。

大概为了缓解这种尴尬,娱乐中心举办了一个“金田一”解谜填字游戏(解谜的过程中需要跑上跑下探索“九龙城”),各层大厅里非游戏区坐着的人差不多都是解谜玩家。跟初进“九龙城”的平静相比,Kuso对这个游戏表现得非常热心,然而现实是并没有英语版,最后她无奈的承认她玩游戏的主要目的是为了游戏物料。

特别值得一提的是,整队停车场的双八卦门和一个烟气腾腾的水池撑起了整座城最诡异的场景,橘红色灯光照亮了几个互相连接的石窟,冒着绿光的水池,加之背景音效,营造出近乎异世界般的荒诞。

就这样,灰飞烟灭的九龙寨城,在日本人的游戏中心里再生了。

店铺相关信息:

店名:ウェアハウス

(Anata no Warehouse, Kawasak)

官网:anata no warehouse

ADD:3-7 Nisshincho, Kawasaki, Kanagawa Prefecture 210-0024,日本

营业时间:09:00–23:45

其实关于九龙寨城这个华人的亚文化,在日本找到相关记录和纪念,也并非第一次。

1992年,几位日本建筑师经长时间申请,沟通,最终在1993年接到香港政府的通知,允许他们对九龙寨城进行为期8天,同行人数不超过6人的考察,并要他们签署了一份意外受伤的免责条款。团队大部分成员来自DAM·DAN建築事務所。

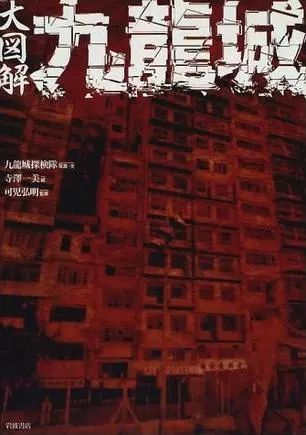

考察队分成2小队,经8天艰苦的考察,最终绘制了九龙寨城的剖面图,地形图,据称这是迄今存留的九龙寨城唯一完整地图。他们还出版了《大図解九龍城》。

回到日本后,队长Takayuki Suzuki把当年勘测的情形以日记形式记在了博客上。以下是博客的部分摘录。从中大致可以理解为什么日本团队要画九龙寨城的地图:

Day 5

the

chief told me that most people in Hong Kong considered the Walled City a

relic of the past, something they already forgot. These days, everyone

was more interested in the new airport expansion project. I was amazed

by Hong Kong’s self-imposed amnesia, their willingness to blot anything

from the past and concentrate on only things in the future. I started to

feel some sympathy for the Walled City.

Day 6

We

already had maps from the Hong Kong government and from KWC community

groups. However, the section view was the only way to bring the whole

place to life, to show just how crowded the place was. While the section

view team had many struggles earlier, I started to feel that it was

worth it.

Day 7

On

the first day, the Walled City looked imposing and terrifying, a

terrible eyesore on Hong Kong. But now, after spending a week inside the

Walled City, the place started to grow on us. When we left Hong Kong,

we actually felt like a part of us had died. On the way back to Japan, I

remembered Yasuda saying that she wanted to live in the Walled City.

One

thing that still remains with me from Hong Kong was this quote from

Serada: “There is a logic in Hong Kong. Everybody’s feelings are always a

consequence of other people’s feelings. When someone gets high,

everybody gets high. When someone feels sad, everybody feels sad. At

first, it tires me. But once I get used to it, I can’t live without it.”

There

are no gray areas in Hong Kong. Relationships are always directly

connected. The Kowloon Walled City was not an anomaly. It was a

microcosm of the city around it.

回过头来看九龙寨城,在那个网络不甚发达,资讯封闭的年代,也许正是因为那些国外建筑师、摄影师、文化学者凭着一腔热忱介入,才得以使九龙寨城的故事增加了许多新的角度和思考,并幸运的流传至今,也希望更多对这段历史感兴趣的人可以看到。

以我

对赛博朋克非常肤浅的了解,这座只有Low life,并无High Tech的九龙寨城,与科幻定义的微妙差别,一度让我陷入困惑。或许,未来已来,只是“ not very evenly distributed。

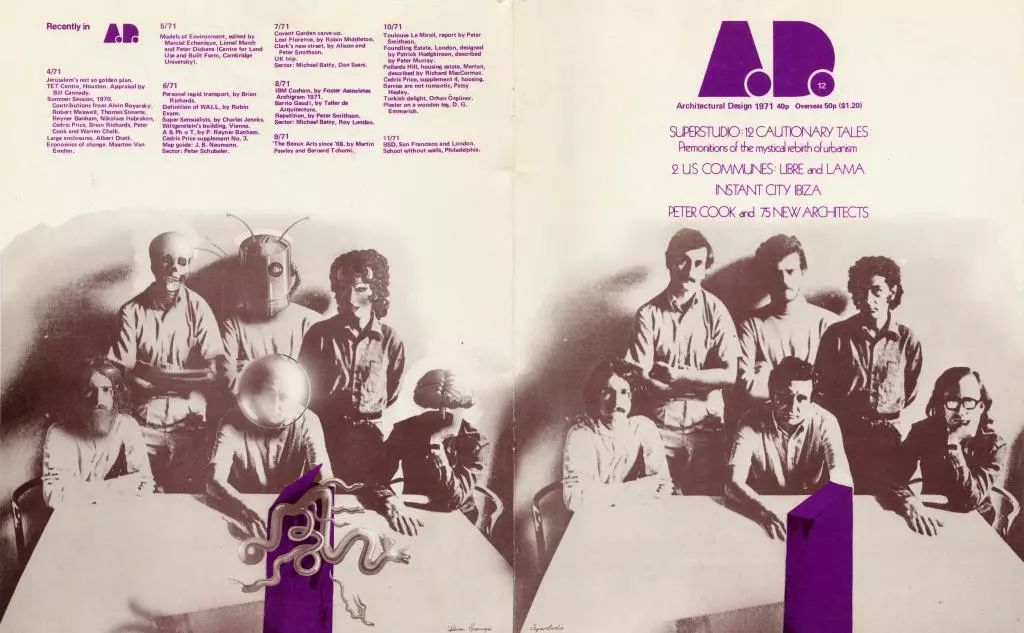

他们构想了最早的互联网世界,并创生出“反建筑”的风格:通过迷幻的渲染图、拼贴画和影片,展现引人深思的反乌托邦愿景。他们的设计理念深刻影响了雷姆·库哈斯和伯纳德·屈米等建筑设计师,成为“二战”后建筑设计史上的一个神话。他们就是来自意大利的超级工作室建筑师团体。

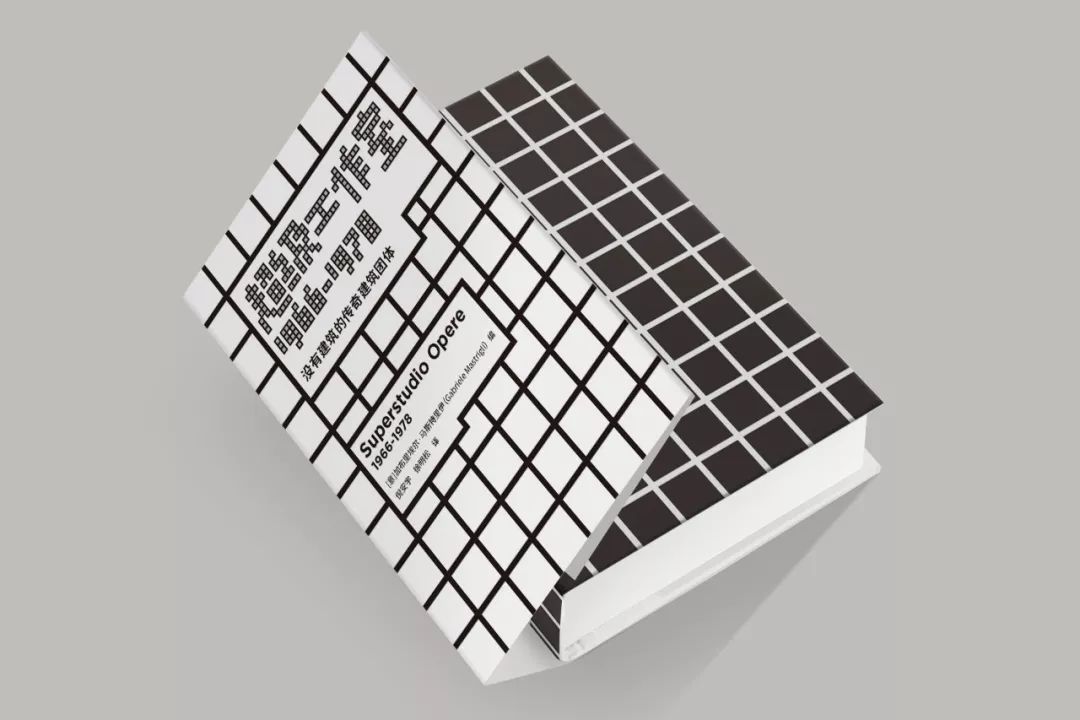

泼先生联手国内人文图书品牌:拜德雅,与上海当代艺术博物馆(PSA)以及西南师范大学出版社合作,译介超级工作室意大利版典藏文献《超级工作室作1966-1978》一书,这是超级工作室在中国的第一次译介。

书籍预售价为486元/本,书籍尺寸:170mm*245mm,预计达650多页,精装制作,全彩印刷,基本上一页文字一页彩图,系统而全面地展示了超级工作室的创作和设计观念。此次,我们与专注书籍众筹的“书名号”网站合作,特别发起持续两个月的众筹活动,