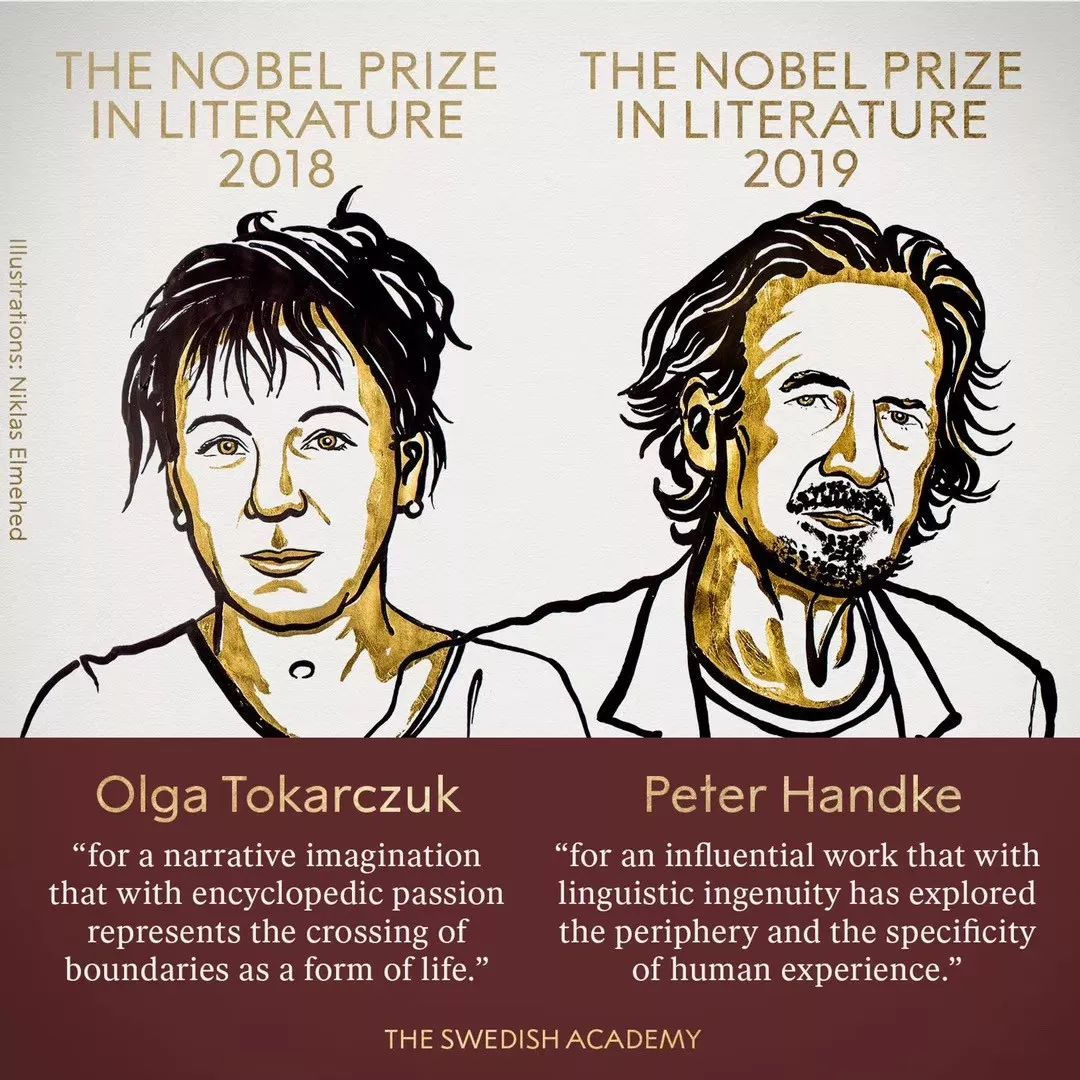

10月10日晚7时(瑞典当地时间10日下午1时),2019年诺贝尔文学奖结果揭晓。瑞典文学院在斯德哥尔摩宣布,将2018年诺贝尔文学奖授予波兰作家奥尔加·托卡尔丘克,2019年诺贝尔文学奖授予奥地利作家彼得·汉德克,以表彰他们在文学上的成就。

2018、2019年诺贝尔文学奖分别授予奥尔加·托卡尔丘克和彼得·汉德克

彼得·汉德克(Peter Handke),奥地利小说家、剧作家,当代德语文学最重要作家之一。1973年获毕希纳奖,2009年获卡夫卡文学奖,2014年获得国际易卜生奖。他的剧本《骂观众》在德语文坛引起轰动,《卡斯帕》地位堪比《等待戈多》。

在成为当代德语文坛最重要也是最有争议的作家之前,奥地利人彼得·汉德克曾经差一点成为一名牧师。他像其剧本《欲望之翼》中的天使,为了做一个真实的凡人,放弃了追寻永恒。

1942 年,彼得·汉德克出生在奥地利格里芬一个穷苦的底层人家,家里孩子多,为了得到教育机会,他只能去免费的耶稣会学校就读。如果按照惯常轨迹,汉德克毕业后应该做一个牧师,但这从来不是他的人生选择。

穷苦逼仄的家境,舅舅在战场阵亡,战争对村庄的轰炸,母亲的自杀……汉德克看见太多人间苦痛,他必须直面黑暗。因为这是他所处的时代,无论如何都无法逃离。

汉德克用写作来应对苦痛。1966 年4 月,一身“披头士”打扮的汉德克在由四七社主办的德国作家与评论家大会上,因为对作家同行的猛烈抨击而引人注目。两个月后,汉德克颠覆性的《骂观众》在法兰克福首演引起轰动。1968 年初,他发表了全本“说话剧”《卡斯帕》,迎来了他戏剧实验和语言批判的高峰。停不下来的汉德克,不断在城市间迁徙,柏林、巴黎、科隆、法兰克福……都曾是他旅居之地,这些城市也成了他作品中情节的发生地。

70 年代汉德克转向“新主体性”文学,创作了若干部近于写实风格的小说。20 世纪90 年代中期,他写起了游记,同时在作品发表政论。1996 年出版了旅行随笔《多瑙河、萨瓦河、摩拉瓦河与德林纳河的冬日之旅:或塞尔维亚求公义》,将塞尔维亚归入巴尔干战争的受害一方——“一个孤儿,一个被抛弃的孩子”。欧洲政坛对其进行猛烈抨击,他被迫宣布放弃海涅文学奖。步入老年后,纵使汉德克已赢得无数文学奖项,但由于他对强权的鄙视和不断变换的语言试验,使他总在舆论漩涡中。

自我与世界的格格不入,是贯穿汉德克创作的母题。他试图打破语言框框,告诉人们这是个普遍缺乏自我主体意识和反思能力的世界,异化的生存方式摧残人的生存,无论是戏剧《骂观众》里对自我与他人的重新审视,诗集《内部世界的外部世界的内部世界》里的混乱存在,或者小说《无欲的悲歌》里小人物被日常规定性和社会习俗所扼杀的宿命,汉德克对生活都在进行深刻反省。他意识到人类的悲剧性:人们自以为能够掌控现实,却只是庞大社会体系的工具。

他要挣脱生活的虚幻,感受真实的时刻。但世界把他当做不合作的孩子。十月末,伴随着他的九卷本作品在中国完整面世,汉德克首次来到中国。在这块陌生的东方土地上,他和陌生的读者谈论戏剧和文学写作。几乎是意料之中的,和在世界其他地方类似,汉德克再次被当做一个“反传统”的作家。但他并不觉得自己反叛,他说自己是古典作家,“心灵归附于19 世纪的文学传统家族”。

虽不反叛,但他把自己当做一个“规则的违抗者”。从日常生活到文学写作,汉德克看到其中隐含一条“固定路线”,沿着这路线,生命的存在感逐渐消弭,他想用写作打破路线,获得真实体验。

他像一个现代的堂吉诃德,手握语言兵器,要用叙述的力量构建真实的生命,“我在观察。我在理解。我在感受。我在回忆。我在质问。”

对话彼得·汉德克:在写作中和世界相处

采写 | 新京报记者 柏琳

特约对话 李静(剧作家)

彼得·汉德克无法忍受静止的状态。即使被困屋内,也要来回踱步。当然,他更喜欢带上本子和铅笔,独自一人跑到野外,随意找一个地方坐下就写。他喜欢大自然,经常去森林。森林也成为他作品中一个重要意象,象征着一种真实的和谐空间,一种经历了启示之旅后的艺术情怀的镜像。

在北京几天,汉德克经历了这个城市从雾霾过渡到阴雨的天气,有些闷闷不乐,他很想赶紧回家。连续地在外“扮演”作家角色,他有点失去耐心,他想快点拾起被中断的写作,因为只有在写作中他才能与人为友,感受真实的自己。

于是,我们邀请剧作家李静一起和汉德克开始的一场对谈,在淅淅沥沥的深秋夜雨中,也抹上了一层伤感。但随着问题深入写作和阅读本身,老爷子渐入佳境,甚至开始脱鞋——他用这一肢体语言来手舞足蹈地表演思路。看到那个场景,你也许会觉得,到了74 岁这个年纪,孤独的汉德克不过是想找一个知音。

新京报

:本月中国将要推出你的两本新作《痛苦的中国人》和《试论疲倦》,这两部作品反映了你从上世纪80 年代至今的创作风貌,既有小说,也有游记和观察,从前文坛有人批评你“是一个象牙塔里的作家”,但从这些作品中,你越来越愿意介入现实。80 年代以后,你的写作兴趣是否发生了变化?

汉德克:

我一直是原来的我,没有改变。重点可能会变,就像秤砣,两端交替上下。可能与现在相比,上世纪80 年代前后比较抽象的精神性的东西在我的作品里分量会更多。

新京报:

你的作品里有一个典型特征——存在一个“梦游者”,或者叫“漫游者”,他在一场缓慢的旅程中试图重新找到自我,重新发现生活的真实性,为什么你一遍遍塑造这样的人物形象?

汉德克:

我自己就是个漫游者,就像一支箭头,需要发射出去。我无法想象一个故事中的人是静止不动的。我不做观光旅游,但是我喜欢四处游荡。只有通过运动,我才能体验到安静。这种漫游是我和自己之间的妥协,是一种我和自己之间的缓和,因为我是个精神分裂者。

新京报:

作为一个很有后现代风格的作家,你却说自己的心灵归属于19 世纪的传统文学,觉得“自己是托尔斯泰的后代”,在戏剧上也和“契诃夫更接近”,这是很有意思的对比,俄国文学给予你怎样的阅读滋养?

汉德克:

俄罗斯文学就像荒原一样。许多俄语文学大师,比如托尔斯泰、屠格涅夫,他们的故事地点都发生在荒原,我自己的写作也愿意把场景放置在荒原里。但从本质上来说,我其实并没有受俄罗斯文学的影响,我只是受到我本身的影响。比如我母亲是斯洛文尼亚族人,我思维和语言的节奏就会受到这种斯洛文尼亚文化的影响。这种节奏视野很宽,至少这是我的理想。我不想像一个俄罗斯人一样写作,我也不想像托尔斯泰。我爱托尔斯泰,但他也让我受不了。每一个很好的作家都让别人受不了。

新京报:

你很多作品里都有一个“第九王国”的概念,就像一个乌托邦一般的存在,比如《去往第九王国》《梦想者告别第九王国》,你可否谈谈对“第九王国”的理解?

汉德克:

只要我还在写作,一定就有另外一个空间在起作用。我讨厌乌托邦这样的概念,比如第九王国,它不是一个可以丈量的事物,它无处不在,不是时间也不是空间,不是具体的时间或者地点。如果我没有对另外一种空间的梦想,也就不会有我的文学作品。但并不是每部作品里都有“第九王国”,我写的《无欲的悲歌》里就没有,它是关于我母亲的不幸。

新京报:

很多读者把《左撇子女人》看做是《无欲的悲歌》的升华版,我本人更喜欢《左》,看了很多遍,这本书里也是没有“第九王国”的,但是有一种想要冲破生活规定性的力量,刮起内心的风暴,充满存在的勇气。你怎么看待自己这部小说?

汉德克:

这不是一个长篇小说,而是一个长长的故事。我不喜欢长篇小说的概念,但是我喜欢长篇故事。《左撇子女人》我写了已经40 年了,我当时写作的时候内心特别激动起伏,我感到这是一个很美的故事。以《左撇子女人》为代表,上世纪70 年代我写了一系列作品,包括《守门员面对罚点球时的焦虑》《短信长别》等等,当时我记得在法兰克福,比我大20 多岁的阿根廷作家胡里奥·科塔萨尔当面对我说,“你写下的都是美的事物”,这就够了。

△《左撇子女人》(世纪文景 上海人民出版社)

新京报:

我所理解的你的写作母题,在于探索个人和世界的关系。上世纪80 年代后,有传言你进入了一种危险的自我封闭状态,当时你创作了“归乡四部曲”,力图去理解内在和外在的紧张关系,那么你认为怎样做才能达到个人与世界的和解呢?

汉德克:

为什么要和解呢?我想给世界我的所有,我想给予,我的方式就是叙述,就是写作。我对我的职业非常骄傲,但是世界不想要我的职业。我爱这个世界,但世界不爱我,或只是那一刹那或某几个瞬间才爱我。

新京报:

可你在很多场合都表达了一种悲哀——在这个多媒体的世界里,文学在无可挽回地衰微。

汉德克:

也许我很悲哀,但文学会一直存在。我虽然在中国做客,但我很难去扮演世界级作家的角色,我甚至觉得作家这个角色都难以胜任,我只是出于礼貌而扮演这个角色,因为我是客人。现在的作家,已经没有本雅明所说的“灵光”,但是我还是相信灵光的存在。但我说自己真成了有灵光的作家,那是我在撒谎。

新京报:

你说自己更多时候属于史诗写作,史诗有很强的英雄性,而现在这个世界实际是反英雄反史诗的,你如何看待自己的史诗写作?

汉德克:

我之所以有信仰,是因为世界非常荒诞。我之所以信仰史诗,也是因为世界很荒诞。我写过两个很长的故事,一部叫《无人港湾》,1000 多页,讲七个朋友环游世界旅行的故事,另外一个是关于一个强势的女性穿越西班牙去寻找失去的女儿,有700 多页。现在我觉得自己快要真的老了,所以还是想继续尝试写长故事,最新的故事名字叫《偷水果的女贼》,一个年轻女子的故事,它的副标题叫做“通往内心的单程票”,非常“汉德克”。这个故事就是因为来中国,所以被打断了。

新京报:

感到很不值得吗?

汉德克:

我的写作速度不快,但尽量不想被中断,需要连续性地写。我真害怕回去以后还能否继续写下去。

新京报:

写完《骂观众》《自我控诉》和《卡斯帕》后,大家觉得你的文本具有强烈的后现代性,在表现现实的荒诞方面,都把你和贝克特相比,但你恰恰用作品来表达的是,人在面对荒诞现实处境时需要做出反抗,这在思想上反而和加缪更接近,你认为反抗荒诞的药方是什么?

汉德克:

你要是给我一千块钱,我就告诉你药方(笑),不过那药方一定是我胡诌的。我并不是像加缪那样的存在主义者,我是一个本质主义者。我的辩证法是,我知道必须得过另外一种人的生活,必须体验其他人,但是这几乎不太可能,那我也无可奈何。但是我可以写作。我写作的时候,对他人充满了敬意。写作让我和他人保持一个良好关系,免于让我成为对别人有敌意的人。只要写作,我就是一个戏剧性的、与人为友的角色。加缪有点太哲学了,作家不能只是一个纯粹的哲学家,拿出一个纯粹的教义来教育别人。如果不说药方,而说导师的话,对我来说,(导师)就是另外一种作家,比如托尔斯泰与荷马,或者是大自然,或者是老人与孩童,反正不是哲学家的理论。

新京报:

那么你认为,作家与哲学家相比,有怎样根本的区别?

汉德克:

对于哲学家来说,作家太笨了;反之,哲学家搞文学,也太笨了,作家的活儿哲学家未必胜任。我信仰文学,一个好的作家也是一个哲学家,但是不能让人发现他是一个哲学家,他必须是一个无痕的哲学家。当然,要是没有哲学,也没有文学,但是不能试图让哲学在文学中形成体系。在文学中,没有黑格尔和马克思,只有歌德和荷尔德林。

新京报:

那么尼采呢?

汉德克:

尼采是个诗人,不是一种规定的体系内的。他想要一切,这也是尼采在19世纪的一个问题,他要整体性,所以他就疯了。尼采写的三本书,《快乐的科学》《人性,太人性的》和《查拉图斯特拉如是说》,前两者是好书, 尼采在其中既有孩子的一面,又有老人的一面,很安静又很凝练,就像一个亚洲的哲人,有一种戏剧性的友好。《查拉图斯特拉如是说》却是一本大嘴巴的吹牛书,尼采在里面像上帝一样阐述对世界的看法。但你描述世界时,应该是平视而非俯视的。人一方面要谦虚,一方面也要调皮,《查》里没有调皮。

新京报:

那你对苏格拉底和柏拉图也是这样理解吗?

汉德克:

我更喜欢前苏格拉底时期的哲学家,比如巴门尼德和赫拉克利特这样更性灵的哲学家,因为那些哲学是诗歌,而这也是我的理想,但是我现在已经做不出这样的东西了。每个世纪都不一样,据我所知,福楼拜、左拉、司汤达、托尔斯泰、契诃夫、果戈理、屠格涅夫,这些都是史诗时代的人,19世纪就是史诗的时代。但是这时代已经过去了,现在作家如果想和他们那样写作,都是对那个时代的模仿,失去了原创性。

新京报:

你初始的戏剧写作,是从对戏剧本体和人的本体处境的双重质疑开始的,可以说是哲学的戏剧化。那时你才24 岁。一般而言,一位作家在写作初期多会动用自身的现世经验,创作“映射世界形象”的作品,再渐渐进入抽象领域。你则反其道而行之:一出手就以抽象的手段和内容进行戏剧表达,再慢慢回身创造略为具象的、寓言化的世界。这是什么缘故?

汉德克:

我很年轻时写了《卡斯帕》,这个角色到现在还在我脑子里萦绕,一个16岁的少年走进门,却不知道自己是谁,他只会说一句话:“我想成为我父亲从前那样的人。”卡斯帕是我此后戏剧创作的素材来源,我如今还在想,这样一个角色,虽然来到这个世界上,但是对这个世界是不了解的。他在世界上其实并不会说话,最后实际上是社会把他给毁灭了。大概十年前,在布拉格有一个捷克的年轻人,20 岁时在布拉格最大的广场上自焚,他这么做,是为了对世界发出抗议,而今很多年轻人身上发生的事情,也是这样。不知道面对这样的孩子,社会会怎样对待他们?他们在社会中根本无法找到自己的位置,所以我还会一直在这方面做我的工作。

△ 彼得·汉德克

年轻时

新京报:

中国也有这样的年轻人,今年就有两个年轻的自杀者在遗书里表达了对中国现实的绝望。这两个人一直在刺痛我,使我试图做一种戏剧的表达,但还没有找到合适的方法。

汉德克:

我也不知道方法是什么。你需要尽快动手去写,不要等太久。你应该尽快开始,不要怕错,许多自称是专业的作家,他们开始的时候都觉得自己是对的,但是停下来时都是错的。所以,最好你开始的时候是错的,结束时就会对了。