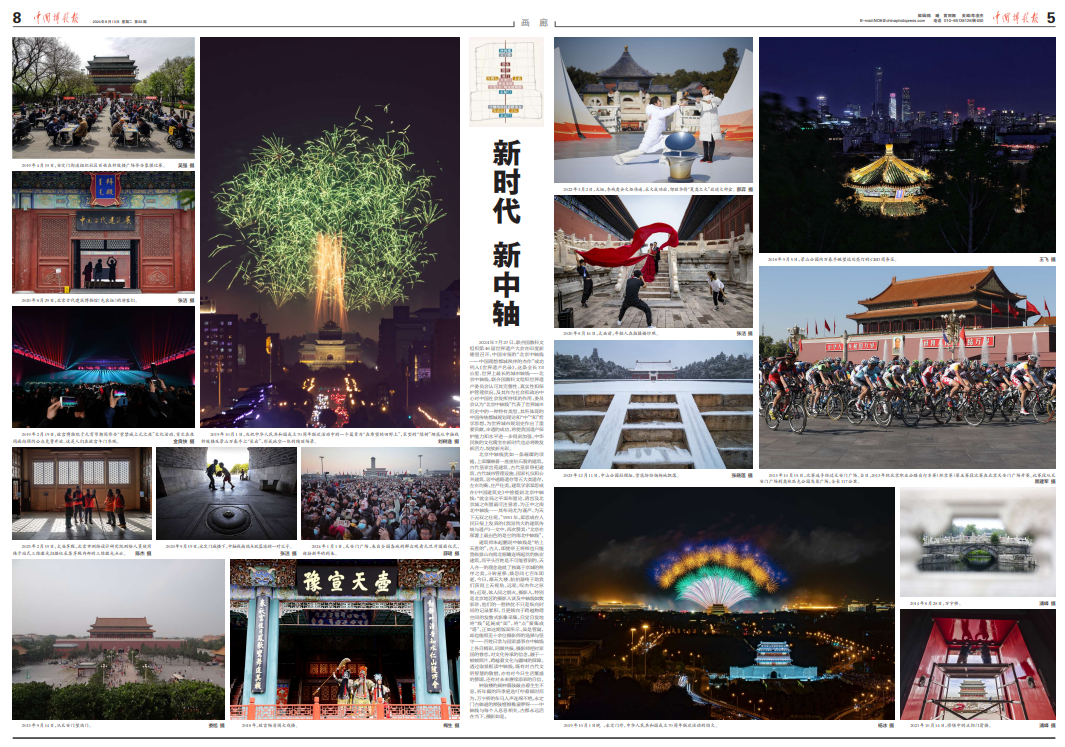

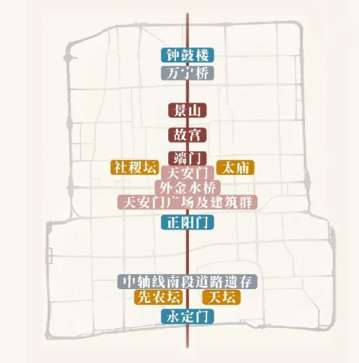

2024年7月27日,联合国教科文组织第46届世界遗产大会在印度新德里召开,中国申报的“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”成功列入《世界遗产名录》。这条全长7.8公里、世界上最长的城市轴线——北京中轴线,联合国教科文组织世界遗产委员会认可其完整性、真实性和保护管理状况,及其作为社会和政治中心对中国社会发挥持续的作用,委员会认为“北京中轴线”代表了世界城市历史中的一种特有类型,其所体现的中国传统都城规划理论和“中”“和”哲学思想,为世界城市规划史作出了重要贡献。申遗的成功,将使我国遗产保护能力和水平进一步得到加强,中华民族的文化瑰宝在新时代也必将焕发新活力,绽放新光彩。

北京中轴线犹如一条璀璨的项链,上面镶嵌着一座座钻石般的建筑。古代皇家宫苑建筑、古代皇家祭祀建筑、古代城市管理设施、国家礼仪和公共建筑、居中道路遗存等五大类遗存,左右均衡,庄严壮美。建筑学家梁思成在《中国建筑史》中曾提到北京中轴线:“就全局之平面布置论,清宫及北京城之布置最可注意者,为正中之南北中轴线……其布局尤为谨严,为天下无双之壮观。”1951年,梁思成在人民日报上发表的《我国伟大的建筑传统与遗产》一文中,再次赞美:“北京在部署上最出色的是它的南北中轴线。”

建筑师朱起鹏说中轴线是“给上天看的”,古人,即使帝王将相也只能登临景山向南北俯瞰连绵起伏的恢宏建筑,而平头百姓是不可能看到的。天人合一的理念造就了独属于京城的秩序之美。斗转星移,倏忽间七百年即逝,今日,摩天大楼、航拍器终于助我们获得上天视角。远观,叹杰作之形制;近观,体人间之烟火。摄影人,特别是北京地区的摄影人谈及中轴线如数家珍,他们的一腔热忱不只是纵向时间的记录累积,且更倾向于跨越物理空间的发散式影像采集,自觉自发地将“线”延展成“面”,将“点”聚集成“塔”。正如这期版面所示,虽是管窥,却也能照见十余位摄影师的选择与坚守——百姓日常与国家盛事在中轴线上各自精彩,同频共振。摄影师把对家国的眷恋,对文化传承的信念,融于一帧帧照片,跨越着文化与疆域的屏障。透过取景框读中轴线,既有对古代文明智慧的敬惜,亦有对今日生活繁盛的赞颂,还有对未来赓续添彩的自信。

钟鼓楼的晨钟暮鼓敲击着生生不息,祈年殿的四季更迭叮咛着顺时而为,万宁桥的车马人声连绵不绝,永定门古御道的锣鼓铿锵稚童咿呀……中轴线与每个人息息相关,古都永远活在当下,摄影如是。

2013年9月14日,从天安门望端门。 娄旭 摄

2013年10月15日,比赛选手经过天安门广场。当日,2013年环北京职业公路自行车赛(环京赛)第五赛段比赛在北京天安门广场开赛。此赛段从天安门广场到奥林匹克公园鸟巢广场,全长117公里。 黑建军 摄

2014年8月28日,万宁桥。 浦峰 摄

2018年,故宫畅音阁大戏楼。 梅生 摄

2018年9月5日,景山公园内万春亭眺望远处亮灯的CBD商务区。 王飞 摄

2019年2月19日,故宫博物院于元宵节期间举办“紫禁城上元之夜”文化活动,首次在夜间面向预约公众免费开放。这是人们在故宫午门参观。 金良快 摄

2019年4月19日,安定门街道组织社区百姓在钟鼓楼广场举办象棋比赛。 吴强 摄

2019年10月1日,庆祝中华人民共和国成立70周年联欢活动中的一个篇章为“在希望的田野上”,巨型的“绿树”烟花从中轴线钟鼓楼及景山万春亭上“长出”,形成地空一体的绚丽场景。 刘树逸 摄

2019年10月1日晚 ,永定门外,中华人民共和国成立70周年联欢活动的焰火。 杨冰 摄

2020年8月16日,太庙前,年轻人在拍摄婚纱照。 张洁 摄

2020年8月29日,北京古代建筑博物馆(先农坛)的游客们。 张洁 摄

2020年9月19日,永定门城楼下,中轴线南端点玩篮球的一对父子。

张洁 摄

2021年10月14日,修缮中的正阳门箭楼。 浦峰 摄

2022年3月2日,天坛,冬残奥会火炬传递,采火成功后,邰丽华将“夏奥之火”放进火种盒。 郝弈 摄

2023年2月19日,太庙享殿,北京市测绘设计研究院测绘人员使用徕卡站式三维激光扫描仪采集享殿内部的三维激光点云。 陈杰 摄

2023年12月11日,中山公园社稷坛,雪花纷纷扬扬地飘落。 张晓莲 摄

2024年1月1日,天安门广场,来自全国各地的群众观看元旦升国旗仪式,迎接新年的到来。 薛珺 摄

文章刊发于《中国摄影报》·2024年·第 62期· 58版