1877

年,德国地理学家李希霍芬(

F.von Richthofen

)提出,把汉代中国和中亚南部、西部以及印度之间的以丝绸贸易为主的交通路线称作“丝绸之路”(

Seidenstrasse

,

Silk Road

),那时他主要还是根据汉文、希腊、拉丁文文献材料加以说明,而没有多少实物印证。而且,他对“丝绸之路”这一称呼的说法还不是非常统一

[1]

,甚至可以说这样的定名有一些“偶然性”

[2]

。此后,学界对于“丝绸之路”的使用也不规范,更谈不上有什么专题研究。到了19世纪末、20世纪初,以塔里木盆地为中心的西域考古探险时代的到来,才使得“丝绸之路”得到了实物印证,也推动了“丝绸之路”的研究。

一、西域探险对丝绸之路的认识

1890

年,一个偶然的机会,西方人在新疆库车发现了所谓“鲍威尔写本”(

Bower Manuscripts

),从此揭开了以塔里木盆地周边遗址为中心的西域考古探险时代的序幕。俄国、英国驻喀什、乌鲁木齐等地的外交官随即开始搜购新疆出土的文书和文物,形成所谓“彼得罗夫斯基(

N. F. Petrovsky

)收集品”、“马继业(

George Macartney

)收集品”、“克罗特科夫(

N. N. Krotkov

)收集品”、“霍恩雷(

A. F.R. Hoernle

)收集品”等等。

1896

年,瑞典人斯文·赫定(

Sven Hedin

)发现“塔克拉玛干古城”(丹丹乌里克遗址)、喀拉墩遗址;

1900

年又发现楼兰王国都城(

LA

);引发各个西方列强纷纷派出考察队,以发掘、收集古代文物和文书为目的,使得在

20

世纪初叶的大约

15

年间,西域考古探险活动达到了顶峰。这其中可以举出的重要考察队如下:

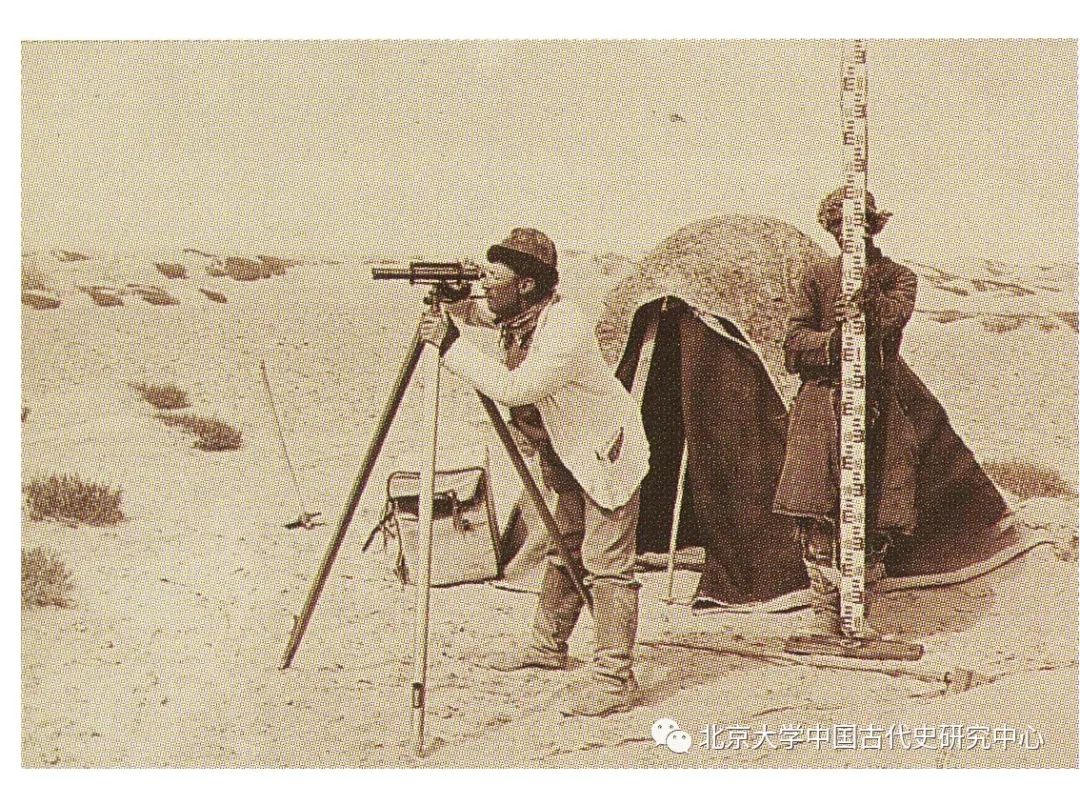

斯文赫定在沙漠中做测量

1898

年,俄国克莱门兹(

D.A. Klementz

)考察队走访丝路北道吐鲁番盆地的高昌故城,发掘了阿斯塔那墓地,还测绘伯孜克里克千佛洞,获得一些刻本佛教文献

[3]

。

1900—1901

年,为大英帝国效力的匈牙利人斯坦因(

Aurel Stein

)第一次中亚考察队的主要目标是丝路南道的和田,他大规模发掘了和田地区的丹丹乌里克、安得悦、喀拉墩、阿克斯比尔、热瓦克和尼雅等古代于阗和鄯善王国的城镇聚落遗址、佛教寺庙、烽燧等,获得大批各类文物和文书材料

[4]

。

1902

—

1903

年,德国第一次吐鲁番考察队前往吐鲁番盆地,在高昌故城、胜金口、木头沟等地进行发掘,获得大量文物和文献资料

[5]

。

1902—1904

年,日本大谷光瑞组织的第一次中亚探险队由伦敦出发,经布哈拉、撒马尔罕,越帕米尔,到达喀什噶尔。他们循丝路南道,经叶城到和田,再沿和田河北上阿克苏,东行库车,调查发掘克孜尔、库木吐拉千佛洞和通古斯巴什、苏巴什等古遗址。然后到吐鲁番,发掘阿斯塔那、哈拉和卓古墓。最后经乌鲁木齐、哈密、兰州、西安,返回日本

[6]

。

1904-1905

年,德国第二次吐鲁番考察队再访吐鲁番,发掘并测绘高昌故城,而后在胜金口、伯孜克里克、木头沟、吐峪沟等地发掘,获得大量各种语言的文献材料,并切割走大量的石窟或寺院的壁画

[7]

。

1905-1907

年,德国第三次吐鲁番考察队从喀什出发,沿丝路北道先到图木舒克,重点调查并发掘库车的库木吐拉石窟和拜城的克孜尔石窟,剥取大量壁画,并获得大批梵文、吐火罗文等文献资料。然后继续东行,发掘焉耆的硕尔楚克遗址,割取大批佛教寺院和石窟壁画和雕像。而后再继续东行到吐鲁番,在高昌故城和哈密一带调查发掘

[8]

。

1906—1907

年,俄国科卡诺夫斯基(

A. I. Kokhanovsky

)考察队再访吐鲁番,获得一批汉文和胡语的写本和印本佛教,还有伊朗语摩尼教文献

[9]

。

1906—1907

年,俄国别列佐夫斯基(

M. M. Berezovsky

)考察队走访丝路北道的大国龟兹都城所在的库车,并在库木吐喇、克孜尔石窟、都勒都尔·阿护尔遗址(

Douldour-âqour

)等处搜寻古物,获得一些龟兹文、汉文、回鹘文写本文献。

1906—1908

年,英国斯坦因第二次中亚考察队仍然是先到和田,再次发掘尼雅遗址,然后沿丝路南道,进而发掘米兰寺址,调查发掘楼兰城及周边城镇。随后从罗布泊进入河西走廊,在敦煌长城烽燧掘到大量汉简,并在莫高窟攫取到藏经洞出土的大量文献和绘画资料。此后他快速走访安西榆林窟、吐鲁番盆地古代遗址,并沿丝路北道,经焉耆、库车,向南横断塔克拉玛干大沙漠,经喀拉墩再到和田,发掘老达玛沟一带遗址,再沿和田河北上,发掘麻札塔格古堡,经阿克苏、巴楚,西行到喀什

[10]

。斯坦因在北道的行动,是为他下次的考古发掘工作进行前期准备。

1906—1908

年,法国伯希和考察队从俄国进入喀什,先调查喀什三仙洞佛教石窟,然后沿丝路北道到巴楚,发掘图木舒克的脱古孜萨来佛寺遗址。再进入古代龟兹国范围,考察克孜尔和库木土拉石窟,重点发掘渭干河口西侧的都勒都尔·阿护尔遗址(

Douldour-âqour

),以及苏巴什东西寺址。随后到乌鲁木齐休整,偶然见到一卷敦煌写经,于是直奔敦煌千佛洞,从王道士手中骗取斯坦因所遗藏经洞文献精品和绢纸绘画及丝织品,并对莫高窟全部洞窟做了编号,并拍摄了大量的壁画和塑像照片,还抄录了洞窟中汉文和其他语言文字的题记。伯希和一行沿河西走廊,最后到北京,然后回到法国远东学院所在的越南河内

[11]

。

1906—1908

年,芬兰马达汉(

Carl Gustav Emil Mannerheim

)奉沙俄总参谋部之命前往新疆、甘肃等地刺探军事、地理情报,同时也为芬乌协会(

The Finno-Ugrian Society

)收集古物和人种学资料。马达汉随伯希和考察队由安集延进入新疆,在喀什分手。马达汉独自南下和田,收集文书写卷及古代钱币、陶制小雕像等文物。然后北上经乌什、阿克苏、柯坪,进入天山和伊犁河流域考察,再由玉勒都斯河谷到焉耆。又北向到乌鲁木齐,沿天山北路到古城,再南下吐鲁番,走访交河古城,收集文物和写本文献。从吐鲁番向东,经哈密,进入河西走廊,考察敦煌、南山撒里畏吾尔、肃州、凉州、夏河拉卜楞寺,然后经兰州、开封、太原、五台山,到北京,再经日本,绕海参崴,于

1908

年夏回到圣彼得堡,秋天返回赫尔辛基

[12]

。

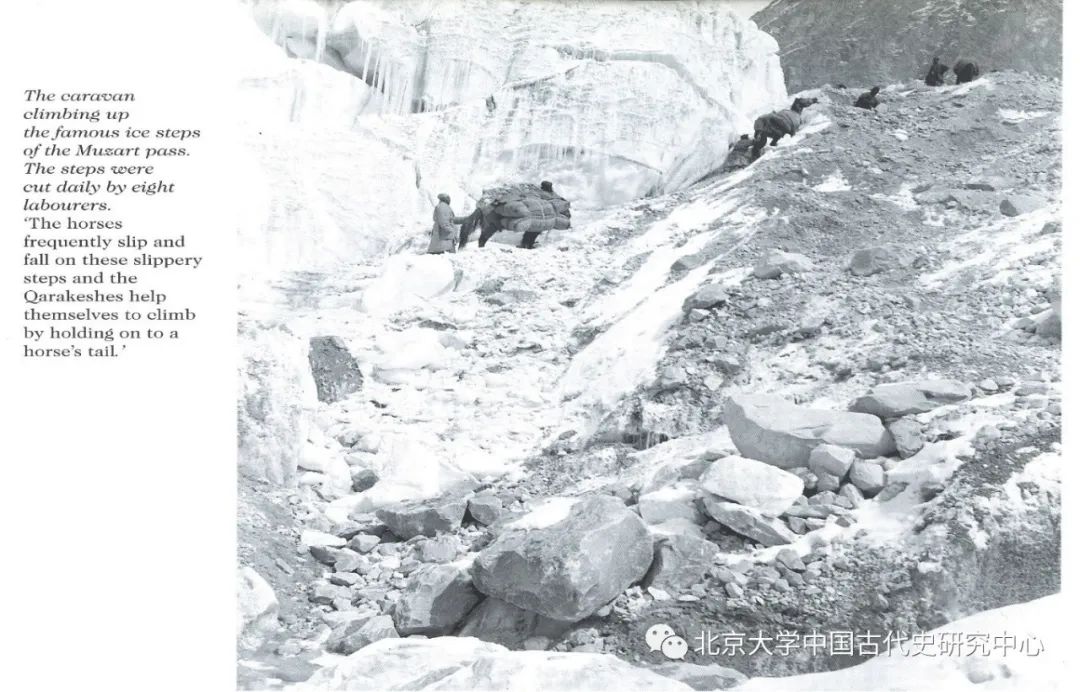

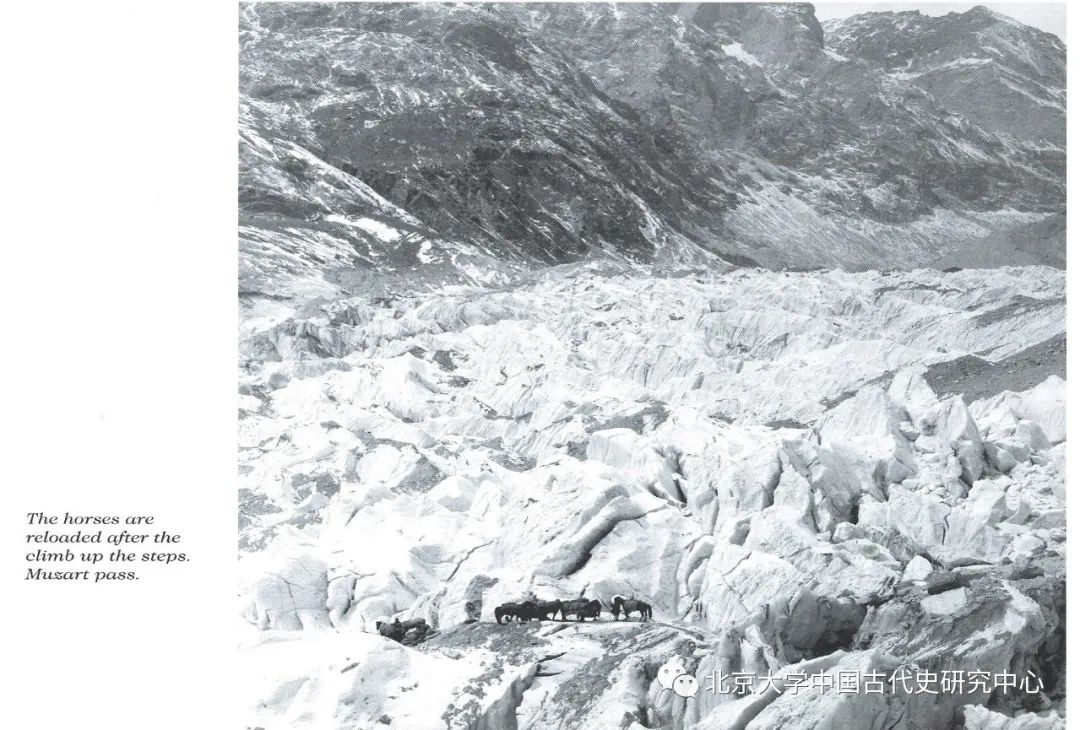

马达汉考察队翻越天山

1907—1909

年,俄国科兹洛夫(

P.K. Kozlov

)考察队搜寻到西夏古城哈拉浩特,发掘到上万计的文物与文献材料

[13]

,特别是大量的西夏语文献,揭示了丝路上的西夏王国的真实面貌。

1908—1909

年,日本大谷第二次中亚探险队由橘瑞超、野村荣三郎二人执行。他们从北京出发,出张家口,到外蒙古,考查鄂尔浑河畔突厥、回鹘、蒙古等游牧民族的遗迹,然后西进南下,越阿尔泰山,到天山北麓的破城子,即唐北庭都护府遗址。再经乌鲁木齐到吐鲁番,调查发掘交河古城、木头沟、伯孜克里克、吐峪沟千佛洞、阿斯塔那、哈拉和卓古墓群等。后二人在库尔勒分手,橘瑞超南下罗布泊,考查楼兰古城,然后沿丝路南道西行到喀什。野村则沿丝路北道,经库车、阿克苏,到喀什噶尔,与橘氏会合,然后回国。

1909—1910

年,俄国奥登堡(

S. F. Oldenburg

)所率第一次中亚考察队调查发掘了高昌故城、交河故城、阿斯塔那、伯孜克里克、胜金口等遗址,还沿丝路北道西进,走访并发掘焉耆的七格星(即锡克沁)和库车的苏巴什、森姆塞姆、克孜尔尕哈、库木吐拉、克孜尔等遗址,获得大量资料

[14]

。

1910—1914

年,日本大谷第三次中亚探险队队员橘瑞超从伦敦出发,经西伯利亚进入新疆。他先到吐鲁番发掘,然后南下楼兰,剥取斯坦因没有带走的米兰佛寺壁画。又从且末北上横渡塔克拉玛干沙漠,西至喀什。再东南到和田地区发掘收购古物。由于较长时间没有橘瑞超的消息,大谷光瑞又派吉川小一郎前往联络。吉川由兰州到敦煌,与沿丝路南道东来的橘氏在敦煌巧遇。随后二人一起到吐鲁番发掘,橘瑞超由此经西伯利亚铁路回国。吉川完成吐鲁番工作后,沿丝路北道西行,经焉耆到库车,调查库木吐拉、苏巴什等遗址。然后西至喀什,转东南到和田,再北上横断塔克拉玛干沙漠,经阿克苏、札木台,到伊犁,后东至乌鲁木齐,经吐鲁番、哈密、敦煌、肃州等地,经北京回国

[15]

。

1913-1914

年,德国第四次吐鲁番考察队的主要目的地是丝路北道的龟兹国范围内的遗址,他们揭取阿其克、苏巴什、克日西、森木塞姆、库木吐拉等古代佛寺或石窟寺的雕像、壁画,发掘大量文物和文书。然后西行到图木舒克,发掘法国伯希和没有清理完的脱库孜萨来佛寺遗址

[16]

。

1913—1915

年,英国斯坦因第三次中亚考察队仍然是沿丝路南道东行,在重访和田、尼雅、楼兰等地的古代遗址后,进入甘肃,发掘敦煌酒泉间的长城烽燧,再访莫高窟,重获一批敦煌写本。然后深入额济纳,发掘喀喇浩特古城,再转到丝路北道的吐鲁番,发掘阿斯塔那古墓,揭取柏孜克里克、吐峪沟石窟壁画,并掘得大量文书和典籍残片。最后向西到库车地区,发掘了部分的遗址,最后前往伊朗东部考察

[17]

。

1914—1915

年,俄国奥登堡率第二次中亚考察队前往敦煌,获得超过一万件的敦煌文书,还揭取了少量壁画

[18]

。

1927—1935年间,斯文·赫定与中国学者合作,共同组织中瑞西北科学考察团,他和

北京大学徐炳昶教授任团长,对以新疆为主的西北地区做综合性的科学考察,在考古学方面,也有很多收获,如小河墓地、居延汉简、吐鲁番墓志文书与文物、和田木简与纸本文书等等。参加考察团的中国学者

黄文弼,

1927

年

5

月随西北科学考察团赴内蒙、新疆考察。他在

1928

年

4

月下旬至

5

月中旬,在吐鲁番盆地进行考古调查和发掘。

1928

年

5

月至

1929

年

10

月,沿塔里木盆地调查了焉耆、库尔勒、轮台、库车、沙雅、拜城、和田、于田、皮山、叶城、巴楚、喀什、阿克苏等地区的各类遗迹,获得很多文物和文献材料。

1930

年

2

月下旬至

4

月初,他回到吐鲁番工作。

4

月从吐鲁番向南翻山越岭到罗布泊地区进行考察,于

1930

年秋取道苏联西伯利亚返回北平

[19]

。

这些以收集古物为目的的考察探险队,对于塔里木盆地、吐鲁番盆地、河西走廊等丝绸之路沿线的古代城址、寺院、千佛洞、古墓等,进行了大规模的发掘,获得了大量的文物和文献材料,成为西方各大博物馆、图书馆的收藏。这些考古发现揭示了古代高昌、龟兹、焉耆、巴楚、于阗、楼兰、敦煌、黑城等地区或城镇的古代文明,其中包含有大量的丝绸之路文物。这些文物材料和文献记载,极大地推动了对李希霍芬提出的“丝绸之路”的认识,特别是一些丝绸、织锦、玻璃、钱币、各种文字的古文书,使得丝路贸易和文化交往落到了实处。把这些地区发现的文物汇集起来,就可以连成一条丝绸之路,这条丝路是双向文明的交流,是多元文化的共处,而出土这些文物的城镇,就是历史上维持丝路贸易往来和文化交流的重要支柱。

从19世纪末叶以来直到中瑞西北科学考查团的活动可以看出,只有到了西域地区考古探险的时代,李希霍芬提出的“丝绸之路”才真正被坐实,才真正得到证明。特别是李希霍芬的学生斯文·赫定以“丝绸之路”为名撰写了考察记录——《丝绸之路》

[20]

,对此做出决定性的贡献。

二、西域考古出土文物对丝路的印证

西域的考古探险活动,为揭示丝绸之路提供了大量的物证,大到城镇、寺院、烽燧关隘,小到钱币、丝绸与文书残片,不胜枚举。我们这里举其中几项与丝路直接相关的材料,来加以说明:

考古探险队在敦煌长城烽燧沿线、楼兰古城、尼雅的精绝故地,乃至叙利亚沙漠城市帕尔米拉(

Palmyra

),以及东欧的克里米亚半岛上的刻赤遗址,都发现了属于汉代时期的丝绸,印证了丝绸在丝绸之路上的传播。如斯坦因在玉门关遗址(

T14

)发掘的一件丝绸条带上写有如下汉字:“任城国亢父绸一匹,幅广二尺二寸,长四丈,重二十五两,直钱六百一十八。”

[21]

任城国是东汉章帝元和元年(

84

年)所封的诸侯国,在今山东济宁,表明这是古代山东地区出产的丝绸,上面写好长宽、重量以及时价,显然是为了出售时方便,类似今天的产品标签。无独有偶,斯坦因在玉门关遗址中,还发掘到一件带有印度婆罗谜字母书写的梵文的丝绸,文字大意是:“[这条]丝长四十六虎口。”

[22]

斯坦因据同出的汉文简牍文书,判断这件丝绢的年代在公元前

61

年至公元

9

年之间,另外也有学者断代在公元前

40

年左右。带有汉文和印度文字的丝绢,印证了古代沿长城而行进在丝绸之路上的中外商人,贩卖丝绸的情形。

从汉代以降,丝绸一直是丝绸之路上的重要贩运商品,也成为丝绸之路上代表性的商品,我们看古代撒马尔罕城址发现的康国都城“大使厅”,位于中间的就是手捧一捆捆丝绸的唐朝使者;而著名的敦煌莫高窟第

45

窟的“胡商遇盗图”,商人放在强盗前面的,也是一捆捆的丝绸。可以说,丝绸已经成为丝绸之路上一个具有象征意义的物品,是丝绸之路商品的代表。

丝绸之路沿线出土的丝绸与钱币

作为商品贸易的等价物,货币在丝绸之路上是必不可少的,而且金银铜钱质地坚硬,易于留存下来。在塔里木盆地周边,我们可以看到两汉以来的汉五铢铜钱,也有不少贵霜帝国的打制铜币。大约公元

2

世纪时,西域南道的于阗王国仿造汉五铢和贵霜钱币的式样,用打制的方法制造了自己王国的货币——汉佉二体钱,一面是汉文“五铢”,一面是佉卢文的王名

[23]

。这种双语钱币的好处,就是中国内地的商人来了,就可以用汉文的一面;如果从印度来了一位商人,他就可以用印度佉卢文的那一面。所以,这种双语钱币正是丝绸之路上的一种特殊的货币形态。在丝路北道的龟兹,也存在着一种类似的双语钱币——汉龟二体钱,一面汉文,一面龟兹文(吐火罗语

B

)。到了公元4世纪初叶,中亚两河流域的粟特商人沿丝绸之路大量进入西域、河西乃至中原地区,他们所使用的波斯萨珊银币,因其质地优良,取代了其他各种货币,成为丝绸之路上最重要的等价物。

《大慈恩寺三藏法

师传》记载,玄奘在河西重镇凉州(武威)

为道俗讲经,“散会之日,珍施丰厚,金钱、银钱、口马(奴隶和牲口)无数,法师受一半然(燃)灯,余外并施诸寺”

[24]

。可见西方金银钱在丝绸之路上流通之广。1959年,在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县一个山崖缝隙间,曾发现947枚波斯银币、16根金条

[25]

,这最有可能的解释就是商人遇到强盗

时紧急掩埋的结果。这种货币一直行用到波斯萨珊帝国灭亡和唐朝势力占领中亚之时,但唐朝的开元通宝铜钱太重,不适宜丝路贸易,所以唐朝时期丝绸之路的贸易等价物变成丝绸本身。

纸张是中国人的伟大发明,但纸张在很多地方很难保存,由于新疆、甘肃、宁夏等干旱地区的气候原因,使得各支探险队可以获得大量的纸本文献,包括汉文典籍和公私文书,也包括丝绸之路上各种语言文字的材料。除了斯坦因、伯希和在敦煌藏经洞所获大量纸本文献外,其实勒克柯在吐鲁番的高昌故城、吐峪沟、葡萄沟景教寺院中,都发掘到佛教、摩尼教、景教寺院的图书馆,获得大量文献写本和印本。

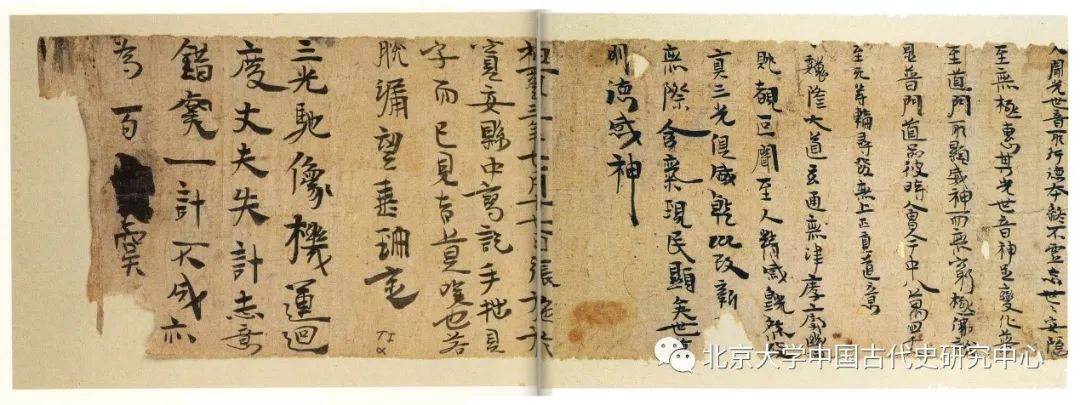

吐鲁番出土北凉神玺三年(399)张施写《正法华经》卷十题记 ,纸本

从时间上来说,从魏晋时期简牍被纸本取代的开始阶段,楼兰古城的纸本文书就是最好的证明。而敦煌长城烽燧下出土的大约公元313年前后的粟特文古信札,则表明粟特商人最早就使用中原优质的纸张作为他们的通信材料

[26]

。根据书信的内容,我们可以知道粟特商人把中原造的纸带到了楼兰、于阗,乃至他们的故乡撒马尔罕。塔里木盆地周边佛教寺院遗址出土的大量汉语、梵语、于阗语、龟兹语、焉耆语佛典,说明纸传播到西域并应用到佛典的抄写,才使得佛教文献可以大量增加,纸的轻便和携带的方便也使得纸本佛典成为传播佛教的最好媒介

[27]

。这样的做法为后来的景教、摩尼教徒所接受,他们同样用纸本来书写、传播自己的宗教。

丝绸之路作为佛教传播之路,原本只是在汉文典籍中得到一些关于传入中原的记载,至于西域地区佛教的传播情况,虽然有一些求法僧的记载,但多是片段的或者是片面的。西域考古时代到来后,西域各个城镇的佛寺以及周边的千佛洞成为各支考察队发掘的主要目标,他们揭露出掩埋在沉沙下面的精美的佛教遗迹,也把许多精美的壁画切割而去。这些佛教造像、壁画,再加上出土的各种语言文字的佛典,证明了佛教从印度到西域的过程,还提供了佛教部派、经典的传译、造像的风格、壁画的时尚等等许多具体而详细的内容,大大丰富了汉文典籍的片段记载,使得沿丝绸之路传播的佛教轨迹清晰显现出来,在西域地区,丝绸之路也是一条佛教之路。

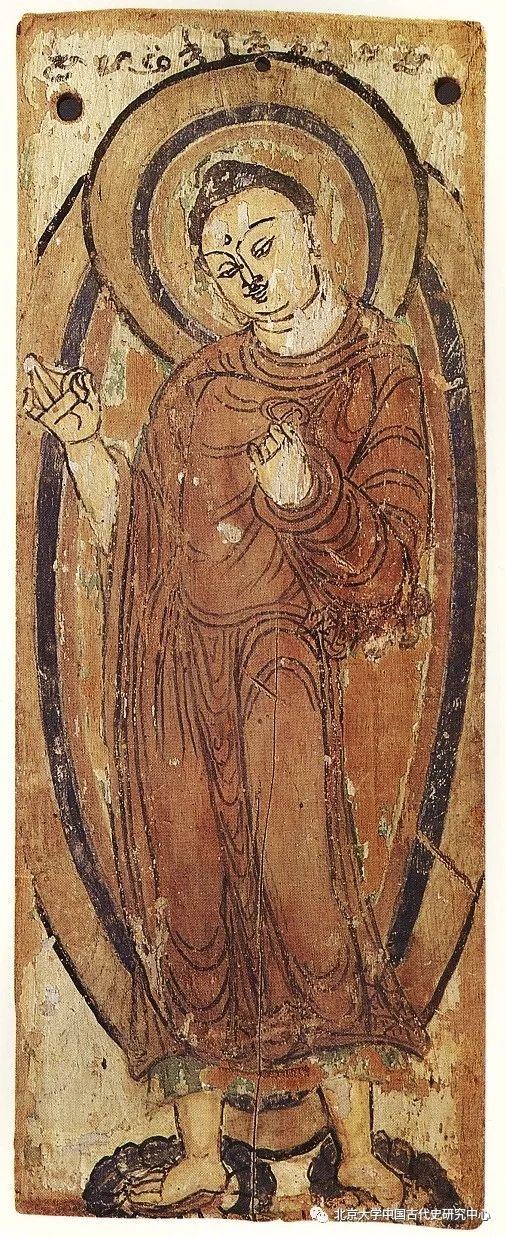

克孜尔(Kizil)出土木版画

相对于佛教来说,摩尼教、基督教在中亚的传播记载更加稀少,因此,高昌等地出土的大量中古波斯语、帕提亚语、粟特语摩尼教文献,叙利亚语、粟特语景教文献,就显得更加珍贵,这些通过丝绸之路而来自西亚的宗教,更能说明丝绸之路上多元文化的传播情形。

总之,我们现在谈论经过西域地区的陆上丝绸之路,所举的各种文物和文献证据,有相当多的是离不开19世纪末、20世纪初叶的西域考古调查所获的资料。这些材料使得“丝绸之路”的内涵一下子丰满起来,极大地充实了丝绸之路的内容,不论是物质文化方面,还是精神文化方面。与此同时,各支探险队所走的道路,基本上就是古代的丝绸之路。而不少探险队员也是优秀的作家和画家,用他们的笔生动地描述了丝绸之路的地理和人文景观,介绍了丝绸之路上的故事,描绘了丝绸之路上的风情,也刻画了丝绸之路上行走的艰难。其中如斯文·赫定,更是用“丝绸之路”作为自己的书名,使得他的老师李希霍芬的“提议”,实实在在地找到了印证,把丝绸之路学说发扬光大开来。

(

2018

年

10

月

12

日初稿,

2019

年

10

月

1

日完稿,原载荣新江、朱玉麒主编《丝绸之路新探索:考古、文献与学术史》,南京:凤凰出版社,

2019

年。)

[1]

丹尼尔·沃《李希霍芬的“丝绸之路”:通往一个概念的考古学》,蒋小莉译,朱玉麒主编《西域文史》第

7

辑,

北京:科学出版社,

2012

年,

295-310

页。

[2]

唐晓峰《李希霍芬的“丝绸之路”》,《读书》

2018

年第

3

期,

64-72

页。

[3]

D. A. Klementz,

Nachrichten uber die von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg in Jahre 1898 ausgerustete Expedition nach Turfan

,St. Petersburg, 1899.

[4]

斯坦因的个人旅行记为

A.Stein,

Sand-buried Ruins of Khotan

,London1903

,汉译本题《沙埋和阗废墟记》,殷晴、剧世华、张南、殷小娟译,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994年。正式考古报告是

A.Stein,

Ancient Khotan. Detailed report ofarchaeological explorations in Chinese Turkestan

, 2 vols., Oxford1907.

汉译本《古代和田》,巫新华、肖小勇、方晶、孙莉译,济南:山东人民出版社,

2009

年。

[5]

A. Grünwedel,

Berichtüber archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung i

m Winter 1902-1903

,

München 1906.

汉译本《高昌故城及其周边地区的考古工作报告(

1902-1903

年冬季)》,管平译,北京:文物出版社

2015

年。

[6]

堀贤雄《西域旅行日记》,分三篇发表在《西域文化研究》第二、四、五卷,

1959

、

1961

、

1962

年京都法藏馆出版;

1987

年由东京白水社出版了单行本。参看白须净真《忘れられた明治の探险家渡边哲信》,东京:中央公论社,

1992

年。

[7]

A. von Le Coq, “A short Account of theorigin, journey, and results of the first Royal

Prussian

(Second German) expedition to Turfan in Chinese Turkistan”,

JRAS

, 1909, pp.299-322. A. von Le Coq,

Chotscho:

Facsimile-

Wiedergaben der wichtigeren Funde der ersten königlich preussischen Expedition nach Turfan in Ost-Turkistan

, Berlin 1913.

汉译本《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,赵崇民译,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年。

[8]

A. von Le Coq,

AufHellas Spuren in Ostturkistan: Berichte und Abenteuer der II. und III.deutschen Turfan Expeditionem

, Leipzig 1926.