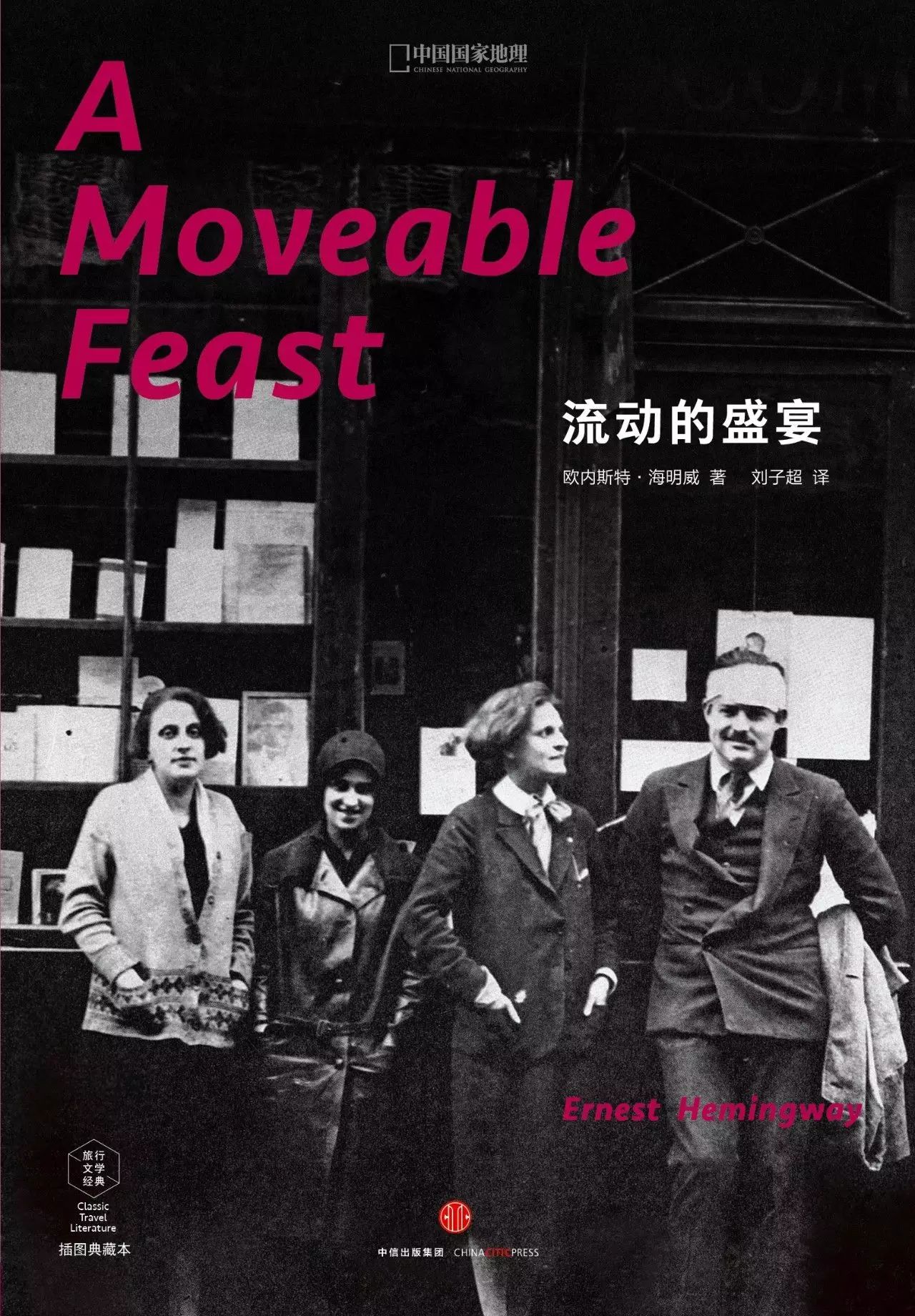

1921 年 12 月,海明威和第一任妻子哈德莉·理察逊迁至巴黎,他们同许多人一样,为这座城市编织艺术的网。走进莎士比亚书店,海明威曾借阅过的图书或许还在架子上,塞纳河畔遍布夫妇俩的足迹,他们是赛马场的常客,春天,便在附近的绿地野餐,喝瓶中的葡萄酒……

巴黎的气息始终在海明威生命中流连,因为它是“一席流动的盛宴”。2015 年“书店文学奖·年度旅行写作”得主刘子超新译《流动的盛宴》,首次中译了海明威生前未完成的章节,补完原版缺失的内容,包括其与第二任妻子的情事开端;并新增 52 张照片,凝固时空中的巴黎。这一个春天,海明威与哈德莉仍旧相爱,而春天,又“类似饥饿”。

虚假的春天

【美】欧内斯特·海明威

刘子超 译

当春天来临,即便是虚假的春天,除了考虑去什么地方最开心,别的都不成问题。唯一能败坏一天兴致的只有人,所以倘若能不去约会,那么每天都会过得无拘无束。破坏好心情的总是人,除了那些极少数的、如春日一样美好的人。

春天的清晨,当妻子仍在睡梦中,我已经早早起来工作。窗户大敞着,雨后的鹅卵石街道正逐渐变干,太阳也正把窗户对面房子湿漉漉的门面晒干。店铺还关着门。听到羊倌吹着笛子沿着大街走来,住在我们楼上的女人就提着一把大壶出来,走上人行道。羊倌挑了一只乳房饱满的黑山羊,把奶挤到壶中,而牧羊犬把其余的羊赶上人行道。羊群四处张望,像观光客似的转动着脖子。羊倌从女人那里接过钱,谢过她,便吹着笛子继续沿街往前走。牧羊犬领着羊群走在前面,羊角上下摆动。我继续写作,那个女人提着羊奶上了楼。她穿着打扫卫生时穿的毡底鞋,我只能听到她走过我门口时的喘气声和她回到家的关门声。她是我们楼里唯一买山羊奶的人。

我决定下楼去买一份赛马晨报。一个区哪怕再破,也至少会有一份赛马报,但是像这样的日子,你得趁早去买。我在护墙广场的笛卡儿大街( Rue Descartes )上找到一家卖赛马晨报的。羊群正顺着笛卡儿大街走,闻到它们的气息,我就快步走回家,上楼继续工作。我很想待在外面,随着羊群走过清晨的街道。但是在接着写作前,我看了看报纸。在昂吉安有赛马比赛,那个赛马场小巧而漂亮,是巴黎以外的赛马中心,但是时有偷窃发生。

所以,那天等我完成工作,我们想去赌马。我为多伦多的一家报社撰稿,他们汇来一些钱。如果能找到合适的马,我们也想赌上一把。我妻子在奥特伊赌过一匹叫“金山羊”的马,赔率是一百二十比一。它一直领先二十个身位,却在最后一次跨栏时摔倒,结果我们输掉了足以维持六个月生活的积蓄。我们尽量不去想这件事。那年直到“金山羊”摔倒以前,我们一直在赢钱。

“我们真有那么多钱去赌马吗,塔迪?”妻子问道。

“没有,我们只能考虑花手头现有的钱。你有什么其他更想买的东西吗?”

“嗯。”

“我知道,这一阵子我们过得很拮据。我一直很节俭,对钱也一直很吝啬。”

“不,”她说,“可是——”

我知道自己一向多么苛刻,而境况又是多么糟糕。一个专注于写作并从中获得满足感的人,是不会在意贫穷的。我把浴缸、淋浴和抽水马桶都想成是身份比我们低的人才会有的东西,或者只有旅行时才会用的——我们倒是经常旅行。塞纳河畔那条街的尽头,总有公共浴室。对于这些,妻子的抱怨从未比“金山羊”摔倒时更多。印象中,她也不是因为输钱而哭,而是因为马。她想要一件灰色羊皮夹克,对此我一无所知,可是她买了之后,我也非常喜欢。我在其他方面也同样愚钝。这是一场与贫穷的斗争,除非你分文不花,否则永远赢不了,尤其是你还要买画而不是买衣服。可是,那时我们从不觉得自己贫穷,也不承认有贫穷这回事。我们认为自己高人一等,瞧不起有钱人,也理所当然地不信任他们。在我看来,为了保暖将长袖运动衫当内衣穿毫无奇怪之处,但对有钱人来说,这就是不伦不类的行为。我们吃得很好也很便宜,喝得很好也很便宜,我们一起睡得很香也很暖和,我们彼此相爱着。

“我想我们应该去赌马,”妻子说,“我们有好长时间没去了。我们可以带上午餐和酒。我来做一些好吃的三明治。”

“我们可以坐火车去,这样就很便宜。要是你觉得我们不该去,那我们就不去。我们今天干什么都会有意思,这么美好的一天!”

“我想我们应该去。”

“你不想把钱花在别的地方了?”

“不想,”她骄傲地说,高高的颧骨带着高傲的神情,显得非常可爱,“我们是谁啊?”

就这样,我们乘火车从北站出发,穿过城里最肮脏、最令人悲伤的地段,从侧方走到赛马场的绿地。时间还早,我们把雨衣铺在刚修剪过的草地上,坐下来吃午餐,喝瓶里的葡萄酒。我们看着陈旧的大看台、棕色的木制赌马亭、绿色的赛马道、深绿色的障碍栏、褐色闪光的障碍水沟、刷白的石墙、白色的布告栏和围栏、在刚冒出新芽的树木下的围场,以及被赶到围场里的第一组赛马。我们又喝了点儿酒,研究了一下报上的赛马表。妻子躺在雨衣上睡着了,阳光打在她的脸上。我走过去,发现有一个过去在米兰圣西罗认识的人。他向我推荐了两匹马。

“记住,它们不是投资,但也别因为这赔率就不敢下注了。”

我们用一半的钱押在第一匹马上,赔率是十二比一。它的跳跃动作非常漂亮,在赛场远端遥遥领先,最后领先了四个身位。我们把赢来的钱存起一半,收好,再把剩下的一半押在第二匹马上。只见它向前冲去,跃过一道道跨栏,一路领先。然而到了平地上,随着每一次跳跃和每两下鞭打,被大家普遍看好的另一匹马就逐渐赶了上来,但是最终我们押的这匹马还是以微弱的优势冲过了终点。

我们去看台下的吧台喝香槟,等着公布赢马的赔率。

“天,看赛马真是折磨人,”妻子说,“你看到那匹马追过来了吧?”

“我现在心里还有那种紧张的感觉。”

“能拿到多少钱?”

“赔率是十八比一,不过别人也可能在最后时刻把赌注押在这匹马上了。”

马匹从我们身边经过,我们的那匹浑身湿透,鼻孔大张,喘着粗气,骑手轻轻地拍着它。

“马真可怜,”妻子说,“我们不过下了点赌注而已。”

我们看着马匹走过,又喝了杯香槟,然后赢马的赔率出来了:八十五。这意味着押十法郎能拿到八十五法郎。

“他们肯定最后时又在它身上下了一大笔注。”我说。

但我们已经挣了很多钱,对我们来说很大的一笔钱。现在我们既有了春天,也有了钱。当时我想,这就是我们需要的一切吧。像那样的一天,可以把赢来的钱分成四份,一人花一份,剩下的两份留作赛马的本金。我悄悄留着这笔钱,并把它和别的钱分开存放。

20 世纪 20 年代的赛马

那年之后的一天,我们旅行回来不久,又在赛马场上撞上了好运。回家的路上,我们经过普吕尼埃餐厅,看完所有橱窗上贴着的明码标价的美味珍馐后,就走进去,在吧台坐下。我们点了生蚝和墨西哥螃蟹,喝了几杯桑塞尔( Sancerre )白葡萄酒。回家时,我们在夜色中穿过杜乐丽花 园( Tuilleries ),停下脚步,透过小凯旋门( Arc du Carrousel ) 眺望黑沉沉的花园。花园的黑影后面是协和广场( Place de la Concorde )的灯火和一路燃到凯旋门的街灯。我们又看了看黑暗中的卢浮宫,然后我说:“你真的认为这三扇拱门在一条直线上吗?这两扇和米兰的西米欧尼拱门。”

“我不知道,塔迪。人们是这么说的,那他们应该知道。

你还记得我们在雪中翻过意大利那一侧的圣伯纳德山( St. Bernard ),一下进入了春天,然后你跟钦克 1 还有我,整天就 在这春光里下山到了奥斯塔( Aosta )吗?”

“钦克说这叫‘穿着上街的鞋子翻过圣伯纳德山 ’。还记得你的鞋吗?”

“我可怜的鞋。还记得我们在拱廊下的比菲餐厅吃水果杯吗?加了卡普里酒的新鲜桃子、野草莓,放在加了冰的高玻璃杯里。”

“就是那次让我想到了三座拱门。”

“我记得西米欧尼拱门,它就像这座拱门。”

“你还记得那天在艾格勒镇上的小旅馆,我在钓鱼,你和钦克坐在花园里看书吗?”

“记得,塔迪。”

我记得河道狭窄、颜色灰暗、满是雪水的罗纳河,河的两岸各有一条河沟,分别是斯托卡佩河和罗纳河运河,两条河里都有不少鳟鱼。那天斯托卡佩河十分清澈,而罗纳河依然浑浊。

“你还记得当七叶树开花时,我想竭力回忆起应该是吉姆·甘博给我讲的那个紫藤花的故事,可却始终想不起来吗?”

“记得,塔迪。你和钦克老是谈论怎么才能把事情捋清,写出来,恰当地表达而不是描绘。每一件事我都记得。有时候他说得对,有时候你说得对。我还记得你们争论过灯光、结构和形状。”

这时,我们已经穿过卢浮宫,走出大门,来到外面街道的对面,站在桥上凭栏俯瞰塞纳河了。

“我们三个人什么都争论,而且总是争论细小的问题,我们还互开玩笑。我记得我们整个旅行中做过的每一件事,说过的每一句话,”哈德莉说,“我真的记得,每一件事。你和钦克说话的时候,我也能加入进来。不像我在斯泰因小姐家只是一个做妻子的。”

“我希望我能想起那个紫藤的故事。”

“故事不重要,塔迪,重要的是紫藤。”

“你记得我从艾格勒带着酒回到小木屋吗?人家在旅馆卖给我们的,说这酒应该配着鳟鱼喝。我还记得我们是用《洛桑日报》把酒包回去的。”

“西昂( Sion )的葡萄酒更好。你记得我们回到小木屋后,甘吉斯韦施太太是怎么做了奶汁鳟鱼吗?那鳟鱼真是太好吃了,塔迪,我们在外面的门廊上一边喝西昂葡萄酒,一边吃鳟鱼,山坡向下倾斜着,我们可以越过日内瓦湖看到覆盖着半山积雪的正午峰,看到罗纳河汇入日内瓦湖的河口处生长的树木。

“我们在冬天和春天的时候总是很想念钦克。”

“是啊,现在春天快过去了,我还是想念他。”

杜乐丽花园( Tuilleries )

钦克是名职业军人,从桑赫斯特毕业后就去了蒙斯。我第一次遇见他是在意大利,后来他成了我最好的朋友,接下来的很长一段时间都是我和妻子最好的朋友。那时他经常利用休假的时间和我们一起。

“明年春天他想再休假,他上周从科隆来信了。”

“我知道。这回我们可要好好享受生活,每一分钟都不放过。”

“我们现在正看着河水拍打扶墙,让我们往上游看,看能瞧见什么。”

我们看过去,一切都在那里了:我们的塞纳河,我们的城市,还有我们这座城市所在的岛屿。

“我们太幸运了,”她说,“我希望钦克能来,他总是照顾我们。”

“他可不这么想。”

“他当然不这么想。”

“在他看来,我们是在一起探索。”

“的确如此,但这要看你探索什么。”

我们跨过桥,回到塞纳河我们住的那一侧。

“你又饿了吗?”我问,“我们又是说话又是走路的。”

“当然,塔迪。你不饿吗?”

“走,我们去一个好馆子吃顿真正的大餐去。”

“去哪儿?”

“米肖餐厅?”

“好呀,而且也很近。”

于是我们沿着教皇大街往前走,在雅各布大街的街角停下,看着橱窗里的画和家具。我们站在米肖餐厅门口阅读张贴的菜单。米肖餐厅人满为患,我们盯着那些已经在喝咖啡的餐桌,等着客人出来。

因为走路我们的肚子又饿了,而米肖餐厅对我们来说是一家既让人兴奋,又价格不菲的餐厅。那时,乔伊斯和他的家人就是在这里用餐的。他和妻子靠墙坐着,乔伊斯一只手举着菜单,透过厚厚的镜片凝视着。挨着他的诺拉能吃也会吃;乔吉奥很瘦,头发从后面看上去油光水滑,一副纨绔子弟相;露西亚长着一头浓密的卷发,还是个没长大的小姑娘,他们全都用意大利语交谈。

站在那儿,我想着我们在桥上感受到的有多少仅仅是饥饿。我问妻子,她回答说:“我不知道,塔迪,饥饿有很多种。到了春天,种类就更多了。但现在饥饿已经过去了,记忆就成了饥饿。”

我犯了傻,往橱窗里看去,正看见端上桌的两客菲力牛排,我这才明白我干脆就是肚子饿了。

“你说我们今天很幸运,我们当然幸运,不过我们也得到了很多好的建议和资讯。”

她笑了。

“我说的可不是赛马。你真是个死脑筋的小伙子。我说的幸运是指别的方面。”

“我觉得钦克不喜欢赛马。”我这么说更显出我的傻气。

“是的,他只有自己骑马的时候才高兴。”

“你不想再去赛马吗?”

“当然想去,现在我们想什么时候去都行。”

“但是你真的想去吗?”

“当然,你也想去,不是吗?”

我们走进米肖餐厅,好好地吃了一顿。等我们吃完,不再有饥饿的问题,但乘公共汽车回家时,那种在桥上感受到的类似饥饿的感觉却依然挥之不去。我们走进房间,上了床,在黑暗中做爱,那种感觉依然存在。醒来时,窗户敞着,月光倾泻在高高的屋顶上,那种感觉依然存在。我把脸转向暗处,背对月光,清醒地躺在那里,思考着这种感觉。夜里我醒了两次,而此刻妻子睡得正香,月光照在她的脸上。我试图想出个究竟,可是我太笨了。那天早上醒来,我发现春天并未到来,我听到羊倌吹着笛子,赶着羊群,然后出门去买赛马报,生活似乎就是如此简单。

可巴黎是个非常古老的城市,而我们又如此年轻,因此没有什么是简单的,就连贫穷、意外之财、月光、对与错以及月光下你枕边人的呼吸,都不简单。

▍文章及插图由出版社授权发布。

作者: [美] 欧内斯特·海明威

出版社:中信出版集团

原作名: A Moveable Feast

译者:刘子超

出版年:2016-11

编辑 | 嫌仔

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

▼▼点击【阅读原文】,购买《流动的盛宴》。