一

.

唐承隋制

動用軍隊要具備一定的信用證件,這就是兵符。竊符救趙的故事在中國家喻戶曉,至晚到戰國時期,兵符制度已經成熟,不僅在當時各諸侯國中普遍運用,也被後來朝代繼承發展。唐朝建立之後,與許多具體制度一樣,魚符之制,也是從隋朝繼承下來的。

北魏總結歷史典故,直到後期才又仿照漢朝完成禮儀定制,北齊予以繼承。皇帝“六璽”,即“皇帝行璽、皇帝之璽、皇帝信璽、天子行璽、天子之璽、天子信璽”,大體上,皇帝璽用於國內,天子璽用於番國,其中“皇帝信璽”,根據《隋書》的記載,“下銅獸符,發諸州征鎮兵,下竹使符,拜徵召諸州刺史,則用之。”

[1]

北周是“天子八璽”,名稱與北魏一致,另有神璽和傳國璽,“皆寶而不用”。而“發諸夏之兵”所用,也是“皇帝信璽”。

[2]

對於北周的制度,隋朝沿用未改,“神璽,寶而不用。受命璽,封禪則用之”,“皇帝信璽,徵諸夏兵,則用之。”《隋書》特別指出“常行詔敕,則用內史門下印”。

[3]

可見,皇帝國內發兵,不僅要用兵符,還要行用“皇帝信璽”。

隋文帝開皇七年四月癸亥,“頒青龍符於東方總管、刺史,西方以騶虞,南方以朱雀,北方以玄武。”騶虞,即白虎,是唐人的忌諱才如此寫。隋朝尚赤,以火命自居,《冊府》有如下記載:

隋高祖受禪,召崔仲方與高熲議正朔、服色事。仲方曰:“晉為金行,後魏為水,周為木,皇家以火承木,得天之統。又聖躬載誕之初,有赤光之瑞,車服旗牲,並宜用赤。”又勸帝除六官,請依漢魏之舊。帝皆從之。開府盧賁奏改周代旗幟,更為嘉名。其青龍、騶虞、朱雀、玄武、千秋、萬歲之旗,皆賁所創也。

[4]

這裡,青龍等四方神物又是旗幟的形象。雖然可以了解是崔仲方發揮了重要作用,但是青龍等符究竟是否是兵符呢?

《唐六典》門下省符寶郎條,有傳符之制的規定,其文曰:

傳符之制,太子監國曰雙龍之符,左、右各十;京都留守曰麟符,左二十,其右一十有九;東方曰青龍之符,西方曰騶虞之符,南方曰朱雀之符,北方曰玄武之符,左四、右三。(自注:左者進內,右者付外應執符人。其兩京留守符並進內;若車駕巡幸,留右符付留守人。)

[5]

唐人避諱虎字,但是傳符之制還是沿用了四方神獸的體制,可見是繼承隋朝而來,那麼,隋朝的青龍之符,顯然是傳符而不是兵符。

隋朝的兵符,繼承了中國的傳統體制,依然使用虎符。在隋朝歷史的記載文字中,因為經過了唐人之手,所以虎符一概寫作獸符。《隋書·文帝紀》,開皇十七年(597),“冬十月丁未,頒銅獸符於驃騎、車騎府。”

[6]

一般兵符為虎符,特殊情況下,為表達皇帝對某將軍的重視,還會使用特殊的兵符,即“玉麟符”。將軍衛玄,在楊玄感事件中表現卓越,隋煬帝給予高度肯定,說到:“公安,社稷乃安;公危,社稷亦危。出入須有兵衛,坐臥恒宜自牢,勇夫重閉,此其義也。今特給千兵,以充侍從,賜以玉麟符”。

[7]

不僅特別給予千名衛兵,還賜予特別兵符,以表特別重視。同傳樊子蓋傳,也有類似內容,隋煬帝對樊子蓋說了一番語重心長的話,其文如下:

朕遣越王留守東都,示以皇枝盤石;社稷大事,終以委公。特宜持重,戈甲五百人而後出,此亦勇夫重閉之義也。無賴不軌者,便誅鋤之。凡可施行,無勞形跡。今為公別造玉麟符,以代銅獸。

[8]

以特別製造的“玉麟符”代替銅虎符,對於將軍而言,是件榮耀之事。而皇帝要發諸州兵馬,下銅虎符,并行用“皇帝信璽”,這才是慣常之制。

羅振玉《歷代符牌圖錄》書影

隋朝使用銅虎符,實物也多有發現。羅振玉《歷代符牌圖錄·後編》

[9]

,收錄秦、漢、新莽、晉、宋共十七件,虎符之制承繼有序。此外,還有十一件隋朝的虎符,分別是赤城府等。這些名目,皆隨羅振玉定名。具體形制,以赤城府(左)而言,左字是羅振玉判斷。符分左右,相符合才構成一對,這是一般的常識。但赤城府這件符上面的字跡,虎頸處,刻寫的是“左屯衛”字樣,虎身刻寫的是“赤城五”字樣,一組兩行字跡呈九十度狀態,虎胸處有個十字符,能與右符相對應。對應之側的外側,寫著“赤城府”三字。所以,僅靠名字還不能掌握這些虎符的全部信息,試作一表,呈現這些隋朝虎符的信息。

隋朝虎符一覽表

|

虎符所屬

|

左右

|

正面刻字

|

側面刻字

|

|

赤城府

|

左

|

左屯衛,赤城五

|

赤城府

|

|

清湖府

|

左

|

右屯衛,清湖四

|

清湖府

|

|

濟陰府

|

右

|

右□衛,濟陰三

|

濟陰府

|

|

白松府

|

左

|

右武衛,白松二

|

白松府

|

|

安昌府

|

左

|

左禦衛,安昌四

|

安昌府

|

|

溫陽府

|

左

|

右屯衛,溫陽一

|

溫陽府

|

|

天井府

|

右

|

右翊衛,天井一

|

天井府

|

|

石橋府

|

右

|

右翊衛,石橋二

|

石橋府

|

|

相原府

|

右

|

右禦衛,相原四

|

相原府

|

|

永昌府

|

右

|

右禦衛,永昌二

|

永昌府

|

|

美政府

|

右

|

左禦衛,美政五

|

美政府

|

虎符的左右體制,隋朝的文字不很清楚。《隋書·百官志》記載蕭梁之制為:“諸王皆假金獸符第一至第五左,竹使符第一至第十左。諸公侯皆假銅獸符,竹使符第一至第五。”

[10]

“假”就是借,其實是發放五件虎符,皆為左,一至五。那麼右符,自然是留存中央。《唐六典》記載唐制,文字如下:

魚符之制,王畿之內,左三右一;王畿之外,左五右一。(自注:左者在內,右者在外,行用之日,從第一為首,後事須用,以次發之,周而復始。)

[11]

從梁制到唐制,一致之處應該就是隋制。但是,從隋朝的實物虎符來看,左右問題明顯混亂,并非傳世文獻這般清晰。為什麼發現的這些兵符實例有左有右,如果右符存於朝廷,怎麼又會出現多位數字的符號,證據尚不全面,一時難下結論。推測地看,地方的兵符已經有左右之分,即地方存在著一定的發兵權。考慮到中國的幅員遼闊,尤其是邊疆地區,如果所有的發兵權都統歸中央,地方的臨時應急就缺乏基本手段。隋唐時期存在用兵的報備制度,但即使地方發兵,也應有虎符之制,於是我們看到了左右虎符的共存現象,能夠推想的是,地方的左右兵符同時存在,應該在適用的空間上存在限制。

相對於隋朝的兵符之制的模糊身影,隋朝的隨身魚符制度留下了更多的資料。《隋書·高祖本紀》,開皇九年閏四月,“頒木魚符于總管、刺史,雌一雄一”

[12]

。轉年,京師五品以上官員,頒發木魚符。至開皇十五年五月,“制京官五品已上,佩銅魚符”

[13]

。《隋書》沒有提及地方刺史是否同時也佩戴銅魚符。由後來唐朝的隨身魚符發展情況看,隋朝的佩戴銅魚符,僅限於京官五品以上。請注意,隋朝的兵符使用的是傳統的虎符,隨身魚符與虎符外形差異很大,不至於造成混淆。木魚符,常常被看作是隨身魚符的同類,其實更應該屬於“木契”類的兵符。

李淵唐朝建立,努力恢復開皇之制,這當然包括魚符之制,相關符節之制,共有銅魚符、傳符、隨身魚符、木契和旌節五類。《唐六典》沒有記明唐朝魚符之制的開始,《舊唐書》則有比較分明的記載。武德元年夏四月“辛卯,停竹使符,頒銀菟符於諸郡。”

[14]

上文所引《隋書》“下竹使符,拜徵召諸州刺史,則用之”,可見在隋朝是使者用“竹使符”。同年九月,高祖“改銀菟符為銅魚符”

[15]

。高祖李淵所改,既不是兵符,也不是隨身魚符。不過,《旧唐书·舆服志》的记载:“高祖武德元年九月,改銀菟符為銀魚符。”

[16]

這裡的“銀魚符”應為“銅魚符”之誤。

[17]

特別是,竹使符與隨身魚符不是一個系統,在《輿服志》里出現很奇怪。改銀菟符為銅魚符,其實就是出使之符與兵符實現了統一。

[18]

從隋朝的銅魚符,到唐朝的隨身魚符,應該屬於輿服系統,唐朝與隋朝一致,都是從京師五品官員開始。隋朝的隨身魚符,應該從開皇十五年的京官五品以上“佩銅魚符”正式算起。此前的木魚符只能是兵符,一雌一雄,是總管、刺史的發兵信物。後來,木魚符改成銅虎符,也有雌雄之分,如此就可以進一步理解上文所見隋朝虎符的左右俱在問題。

唐制來自隋朝,稍有差異。“永徽二年四月二十九日,開府儀同三司及京官文武職事四品五品,並給隨身魚袋。”

[19]

再次接續隋朝的隨身魚符制度,然後不

斷發展下去。用《旧唐书·舆服志》的记载,便是如下這個過程:

高祖武德元年九月,改銀菟符為銀魚符。高宗永徽二年五月,開府儀同三司及京官文武職事四品、五品,並給隨身魚。咸亨三年五月,五品已上賜新魚袋,並飾以銀,三品已上各賜金裝刀子礪石一具。垂拱二年正月,諸州都督、刺史,並准京官帶魚袋。天授元年九月,改內外所佩魚並作龜。久視元年十月,職事三品已上龜袋,宜用金飾,四品用銀飾,五品用銅飾,上守下行,皆從官給。神龍元年二月,內外官五品已上依舊佩魚袋。六月,郡王、嗣王特許佩金魚袋。景龍三年八月,令特進佩魚。散職佩魚,自此始也。自武德已來,皆正員帶闕官始佩魚袋,員外、判試、檢校自則天、中宗後始有之,皆不佩魚。雖正員官得佩,亦去任及致仕即解去魚袋。至開元九年,張嘉貞為中書令,奏諸致仕許終身佩魚,以為榮寵,以理去任,亦聽佩魚袋。自後恩制賜賞緋紫,例兼魚袋,謂之章服,因之佩魚袋、服朱紫者衆矣

。

[20]

這段文字,受到研究者的重視,但第一句本文認為不太准確。其他,則是唐朝隨身魚符的基本演變情況。

二.機構與崗位

《唐六典》對於魚符之制有明確記載,總括符節之制的文字在符寶郎條:“凡國有大事則出納符節,辨其左右之異,藏其左而班其右,以合中外之契焉。一曰銅魚符,所以起軍旅,易守長;(兩京留守,若諸州、諸軍、折沖府、諸處捉兵鎮守之所及宮總監,皆給銅魚符。)”

下文有介紹具體的兵符制,曰:

魚符之制,王畿之內,左三右一;王畿之外,左五右一。(左者在內,右者在外,行用之日,從第一為首,後事須用,以次發之,周而復始。)大事兼敕書,(替代留守軍將及軍發後更添兵馬,新授都督、刺史及改替、追喚別使,若禁推、請假敕許及別敕解任者,皆須得敕書。)小事但降符函封,遣使合而行之。(應用魚符行下者,尚書省綠敕牒,門下省奏請,仍預遣官典就門下對封,封內連寫敕符,與左魚同函封,上用門下省印。若追右符;函盛封印亦准此。)

[21]

兵符之後,介紹的是傳符,第三項是隨身魚符,曰“三曰隨身魚符,所以明貴賤,應徵召;(親王及二品已上散官、京官文武職事五品已上、都督、刺史、大都督府長史·司馬、諸都護·副都護並給隨身魚符。)”

下文再具體介紹隨身魚符,具體內容如下:

隨身魚符之制,左二右一,太子以玉,親王以金,庶官以銅,(隨身魚符皆題雲“某位姓名”。其官只有一員者,不須著姓名;即官名其曹司同者,雖一員,亦著姓名。隨身者,仍著姓名,並以袋盛。其袋三品已上飾以金,五品已上飾以銀。六品已下守五品已上者不佩魚。若在家非時及出使,別敕召檢校,並領兵在外,不別給符契。若須回改處分者,勘符同,然後承用。)佩以為飾。刻姓名者,去官而納焉;不刻者,傳而佩之。(若傳佩魚,皆須遞相付,十日之內申報禮部。)

[22]

如此,魚符之制大體清晰可辮。但是,唐朝的兩種魚符制度,因為外形都是魚形,容易造成混淆。武則天時期,用龜符取代魚符,也是兩種魚符一起變化,混淆問題依舊。混淆並不是因為外形相同意外造成的,在功能上也有相同之處,顯然是制度設計如此,比起隋朝兵符用虎符,傳符用竹使符,隨身魚符用銅魚,唐朝全部統一為魚符,當然有其考慮。以隨身魚符而言,“明貴賤,應徵召”僅僅是功能的核心部分,隨身魚符還可以充當領兵、出使的魚符使用,《六典》所謂“若在家非時及出使,別敕召檢校,並領兵在外,不別給符契。”使用隨身魚符,在這種情況下,已然替代了兵符或使符。

對照隋朝兵符之制,唐朝手續簡化,這不擔心出問題嗎?其實,制度規定已經防範了可能的漏洞,那就是“別敕”的作用,沒有來自朝廷的“別敕”,只有魚符完全沒有意義。這是個人方面,即使隨身魚符具有兵符的某種功能,但並不會因此獲得兵權,領兵或出使權力的獲得來自“別敕”。這就是上文《六典》所謂“大事兼敕書,小事但降符函封,遣使合而行之”。沒有敕書而有魚符,僅僅表明魚符的擁有者具備一定的資格,只有在同時擁有敕書的命令之後,具體的權力才獲得落實。

《六典》在介紹兵符功能時,同時指明了如下機構擁有兵符,即“兩京留守,若諸州、諸軍、折沖府、諸處捉兵鎮守之所及宮總監,皆給銅魚符。”這是兵符的一個主要種類,即軍隊組織。從考古發現的唐代兵符,也能證明這一點。

《歷代符牌圖錄·後編》中,羅振玉收集多件唐代魚符、龜符,就機構、軍隊所屬兵符而言,共有十三件,現列表如下。

|

羅振玉命名

|

左右

|

刻字

|

補注

|

|

唐右清道率府魚符

|

左

|

右清道率府第二

|

雙行。側面有半“合同”字樣

|

|

左武衛將軍傳佩魚符

|

左

|

左武衛將軍傳佩

|

雙行。側面有半“同”字樣

|

|

唐玉魚符

|

左

|

□□衛將軍傳佩

|

雙行。側面有半“合同”字樣

|

|

唐同州刺史傳佩魚符

|

右

|

同州刺史傳佩

|

單行。側面有字不清

|

|

唐新鑄福州第一魚符

|

右

|

不清

|

側面有半“合”字樣

|

|

唐朗州傳佩魚符

|

右

|

朗州傳佩

|

單行

|

|

唐某州傳佩魚符

|

左

|

□州傳佩

|

單行

|

|

唐潭州第一魚符

|

左

|

潭州第一

|

單行

|

|

唐縉雲殘魚符

|

右

|

不清

|

不清

|

|

唐和川府魚符

|

左

|

右□□衛和川府第二

|

單行

|

|

唐道渠府魚符

|

左

|

右領軍衛道渠府第五(?)

|

雙行

|

|

唐廣平郡銅魚符

|

左

|

不清

|

不清

|

|

武周金城府龜符

|

?

|

左(?)鷹揚衛金城府第四

[23]

|

三行。側面有半“合同”字樣

|

上表所列唐朝魚符和龜符,可以再細分為兩類,一是長官傳佩符,共有五枚,兩位將軍,三位地方長官。州長官為刺史,但如“朗州傳佩”也只能是州長官。為什麼會有不同,應該不同時期的傳佩魚符。這符合《六典》所記“其官只有一員者,不須著姓名”的情況。

折衝府的兵符,如和川府、道渠府等,符下的數字表明該府不止一枚兵符。除上表外,2016年,在寧夏吳忠市同心縣,也發現一枚兵符,文字為“右豹韜衛懸泉府第二”。

[24]

唐朝兵符,與隋朝頗有一致,地方兵符中,左右俱在,這證明隋唐時期,給予地方一定的兵權。每个折冲府拥有数枚兵符,都是有意义的,在面临突发情况下,尤其是边疆地区的折冲府,多枚兵符是绝对必要的。

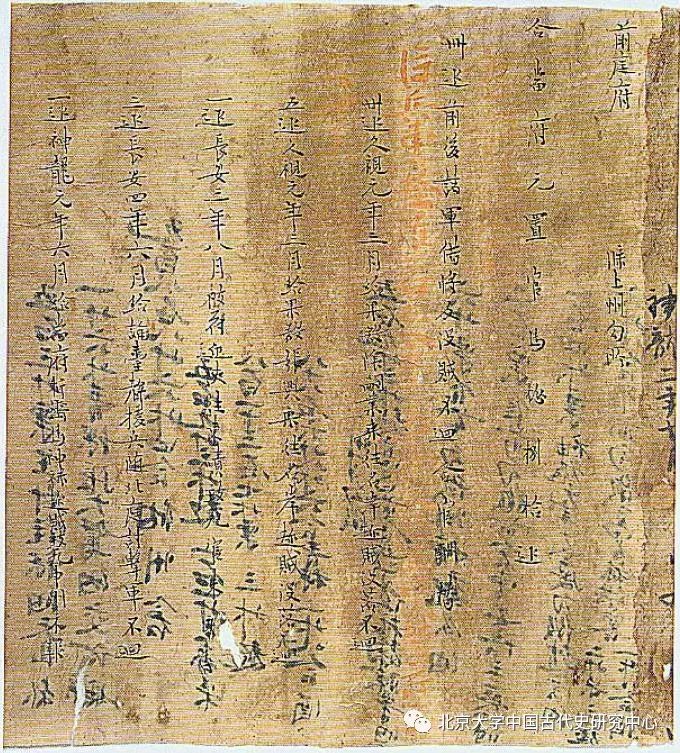

《唐神龍元年(七〇五)六月後西州前庭府牒上州勾所為當府官馬破除、見在事》

吐魯番出土文書中,有一件《唐神龍元年(七〇五)六月後西州前庭府牒上州勾所為當府官馬破除、見在事》,是前庭府向西州都督府匯報所屬官馬情況賬單,相關内容如下:

1前庭府 牒上州勾所

2合 當 府 元 置 官 馬 總 捌 拾 疋

3 卌疋,前後諸軍借將及沒賊不迴,合官酬替。

4 卅疋,久視元年三月給果毅隂嗣業乘往名岸趁賊,沒落不迴。

5 五疋,久視元年三月給果毅張興乘往名岸趁賊,沒落不迴。

[25]

請注意最後兩行。久視元年(700)三月,前庭府兩位果毅都曾經率領軍隊出擊,陰嗣業損失官馬卅疋,張興損失官馬五疋。兩次戰鬥發生在同一個月,如果是同一次戰鬥兩位果毅分別率領軍隊前往作戰,在兵符的使用上,就應該使用兩枚兵符。所以,一個折衝府擁有多枚兵符是可以理解的。

在考古出土的唐代兵符中,有一種清晰地標明地理位置,可以看作特定崗位的兵符。根據羅振玉之書,依照上表格式,再列一表。

|

羅振玉命名

|

左右

|

刻字

|

補注

|

|

唐嘉德門內巡魚符

|

右

|

嘉德門內巡

|

側面有半面“合同”字樣

|

|

唐凝霄門外交魚符

|

右

|

凝霄門外左交

|

單行。

|

|

唐凝霄門外交魚符

|

右

|

凝霄門外左交

|

雙行。側面有半面“合”字樣

|

|

唐九仙門外右神策軍魚符

|

右

|

九仙門外右神策軍

|

雙行。側面有半面“合同”字樣

|

|

唐延政門交魚符

|

左

|

延政門外左交

|

|

|

武周宸豫門開門龜符

|

|

宸豫門開門

|

雙行。側面有半面“合同”字樣

|

|

武周宸豫門閉門龜符

|

|

宸豫門閉門

|

雙行。側面有半面“合同”字樣

|

|

武周嘉善門校尉龜符

|

|

嘉善門校尉

|

雙行。側面有半面“合同”字樣

|

嘉德門,太極宮宮門,南面是承天門,北面是太極門。東宮也有嘉德門,是嘉德殿的大門,在重明門之內,嘉德殿之前。根據辛德勇先生的考證,進入太極門之後,從東西兩側上閣門,便是入閣進入中朝。

[26]

但是,負責嘉德門內巡邏的是什麼人,一時還不清楚。嘉德門內屬於宮城,宦官巡邏的可能性更大。

兩件“凝霄門外交魚符”雖然一左一右,但形制并不相同,可以肯定不是一對。

九仙門是大明宮的西側北大門。它的南面另一個西大門叫日營門。神策軍是唐後期宦官軍事力量的代表,他們看守九仙門,應該是他們重要的權力體現。該魚符一定屬於唐朝後期。

延政門是大明宮南門之一,它的西面是望仙門。大明宮北門,玄武門西側是凌霄門,這裡的凝霄門不知所在。嘉善門也不知所在,洛陽五代時左掖門附件有“嘉善坊”,不知與嘉善門是否有關。

[27]

京城、宮城都是重兵防衛之地,是政治安全的關鍵場所,嚴格的門衛制度,是政治安全的重要保障。相應的兵符使用,完全可以理解,而開門、閉門都有專門的兵符,證明當時政治對於安全問題的重視程度。不過,同樣這些兵符,我們也能發現其中的不同。雖然我們至今不知宸豫門與嘉善門的所在,但是從兵符的文字看,顯然宸豫門的重要性是比嘉善門不能比擬的。嘉善門校尉,應該是長期防守嘉善門的軍隊長官,他的這件兵符,與某某將軍的傳佩之符相似,比較固定的防守任務決定了這樣的兵符存在。但宸豫門不同,既然開門、關門都有不同兵符,說明開門、關門屬於不同的任務,分別由不同的人群執行。分工越是細密,證明越是重要。

三、題名的隨身魚符

隨身魚符,可以區分為機構、職務與崗位等,如上所示,因為具有唯一性如某機構的長官,或者具有極大的流動性,如崗位任務穩固的如某某門的防守,兵符都不題名。《六典》所謂“刻姓名者,去官而納焉;不刻者,傳而佩之。”也許因為這個緣故,我們現在所見的隨身魚符,多是不題名者。地方長官在職務調整時,制度也有魚符遞交的規定,高宗咸亨五年(674)九月,朝廷下勅規定:“諸州都督、刺史及上佐見執魚契者,中間選改,須有分付。其有選改無三官者,且留知州事,待攝官及三官內一人至任,依常。”

[28]

即,地方官員選官調整,不能讓兵符處於無人掌管的狀態,這就保證了軍權不會出現真空問題。

羅振玉搜集的唐代魚符、龜符中,只有兩件是題名的。一是《武周雲麾將軍阿伏師奚纈大利發龜符》(前編),一是《右玉鈐衛索葛達干檜賀龜符》(後編),都是武則天統治時期的產物。羅振玉《歷代符牌圖錄》出版於1914年,但在《藝林旬刊》第十一期(1930年11月),刊登過一件《偽周雲麾將軍龜符》,有比較詳細的解釋。因為沒有註明作者,不知道兩者的關係。羅振玉命名此符為《武周雲麾將軍阿伏師奚纈大利發龜符》,《藝林旬刊》的作者直接稱之為《偽周雲麾將軍龜符》,應該是省略了後面的名字部分。該文很短,錄之如下:

唐制有隨身魚符以給庶官,刻姓名者,去官納之,不刻者,傳佩相付。天授二年,改佩魚為龜,中宗初罷龜復給魚。此龜符,自是武后時物。《舊唐書·職官志》:雲麾將軍,外散官從三品,宿衛五府十六衛。此云十府,無考。恐亦武后所改。左右鷹揚衛,光宅元年九月,以左右武衛改。翊府中郎將,從第四品。《新唐書·百官志》:太宗初省內外官,定制為七百三十員,曰:吾以此待天下賢才,足矣。然是時,已有員外置。其後又有特置同正員。雲麾從三品,而官從第四品之中郎將員外,以大攝小故曰行也。阿伏干,代北夷娃,旦旦阿伏師出綺大利上稱,蓋外夷歸化授官者,如突厥阿史納忠之類。常見神策軍、龍武軍龜符,皆有第一字,所以紀數也,軍符中作同字,此但作二橫二直,但同之省文,原所以備勘合,也。繁簡無足較對也。

[29]

仔細辨識龜符文字,當為“雲麾將軍行鷹揚衛翊府中郎將員外置阿伏師出第一綺大利發”。最後一字,羅振玉識讀為“發”,《藝林旬刊》識讀為“上稱”,本文認為應該是“發”字。《藝林旬刊》的作者識讀有誤,鷹揚衛的“鷹”字讀散,以為上半部分為“府”字。鷹字上一點處,有一橫向痕跡,該作者讀為“十”字,并稱“十府無考”。“員外置”的“置”字,作者讀作“旦旦”,再次讀散,這導致龜符擁有者的名字成為“旦旦阿伏師”。不過,如果“阿伏師”是名字,那麼“出第一綺大利發”幾個字還是不懂,或者“阿伏師出第一綺大利發”都是龜符擁有者的名字。這個名字的族屬依然不清,《偽周雲麾將軍龜符》作者稱“蓋外夷歸化授官者”,卻是不錯的。

羅振玉《歷代符牌圖錄·後編》中,另一件題名龜符是《右玉鈐衛索葛達干檜賀龜符》,符文是“右玉鈐衛中郎將員外置索葛達干檜賀”。索葛,應該是西突厥的部落,在高宗初年,西突厥首領阿史那賀魯叛亂幾經周折終於平定,顯慶三年(658)十一月,《通鑒》記載到“(十一月)賀魯至京師,甲午,獻於昭陵。敕免其死,分其種落為六都督府,其所役屬諸國皆置州府,西盡波斯,並隸安西都護府。”所謂六都督府,《冊府》有記載,內容為:

(顯慶)三年,分其種落,列置州縣。以處木昆部為匐廷都督府,以突騎施索葛莫賀部為塭鹿都督府,以突騎施阿剌施部為絜山都督府,以胡祿屋闕啜部為鹽泊都督府,以攝舍提瞰啜部為雙阿都督府,以鼠尼施處半部為鷹娑都督府。其所役屬諸胡之國,皆置州府,並隸安西都護府。

[30]

索葛應該是索葛莫賀的簡稱,他們屬於西突厥的突騎施。達干是突厥官員,史書記載比較常見。阿伏師龜符中,阿伏師是雲麾將軍,品級為從三品。行中郎將,是實際擔任中郎將的官職,而中郎將是從四品。索葛達干直接任命為中郎將,即從四品的軍官。

1980

年

5

月,新疆焉耆文管所從城子公社獲得一件龜符,刊出的照片很模糊,最初的報告文字也沒有提及刻字如何

[31]

。

2008

年,祁小山、王博編輯的《絲綢之路·新疆古代文化》一書中,在“巴州文物精品”中給出了這件龜符的照片和尺寸

[32]

。但是文字部分不能全部看清。這件文物如今經過清洗,得知文字部分為“右玉鈐衛將軍員外置□□□伽利□”

[33]

。這是所知第三件題名龜符,毫無疑問,又是頒給蕃將的。

最近得知的一件題名龜符來自中亞,

2006

年,四鎮之一的碎葉故城出土。龜符銅質,長

4.2

釐米,寬長之比為

1

∶

2

左右,厚不足

0.5

釐米,重

16.6

克。形制與所知的其他龜符沒有不同,腹部核心位置是陰刻“同”字樣,側面有半“合同”字樣。看來,在左右龜符相合的時候,不僅“同”字要陰陽吻合,側面的相當的位置,“合同”二字也要吻合成形。最主要的信息,龜符從上至下,由右至左,文字為“左豹韜衛翊府右郎將員外置石沙陁”。這是石沙陁(“陁”今作“陀”)的個人隨身龜符,如同當時的高級軍官證

[34]

。

蕃將的任命,也要經過一個系統的程序。在唐朝的將軍序列中,有專門的“蕃官”,如正三品的懷化大將軍、從三品的歸德將軍,《六典》都注釋為“皇朝所置,以授蕃官”。同時,《六典》清楚地寫到“蕃人任武官者,並免入宿。任三衛者,配玄武門上,一日上,二日下。配南衙者,長番,每年一月上。”

[35]

上文所及阿伏師任職雲麾將軍,與歸德將軍同品階,但雲麾將軍至少在《六典》中不是為蕃官預備的將軍號。看來,所謂專授蕃官的將軍號,並非一成不變。章羣先生比較《唐六典》與《新唐書》的武散官,指出“凡稱懷化、歸德者,均為蕃將階品”,而《六典》代表開元時期制度,《新唐書》代表後來的制度,“說明開元以後蕃將人數的大量增加,而且遍及於各階品。”

[36]

馬馳先生認為唐朝武散官共四十五階,文散官共二十九階,“這些品階授予,在蕃將中大都可以找到例證”