(一)问题的提出

自1997年互联网进入中国社会开始,与之相关的网络与新媒体研究逐渐成为新 闻传播学界研究热点。在相关研究持续十年之后,对中国大陆新媒体研究本身进行梳理和反思的文献开始出现。既有对研究方法和方向的思考(韦路,2010),也有对我国新媒体研究创新不足的忧虑(邱戈,2009),还有对国内文献使用研究方法规范性(李明,陈可薇,2016)或国外新媒体某一研究议题的分析(沈荟,王学成,2015)。还有学者对西方新媒体研究做了评介(路璐,2015)或分析国外单一期刊新媒体研究成果刊载特征(陈积银,刘颖琪,2015)。上述对“新媒体研究”的研究,在方法上不够规范,没有体现理论,主要是经验性阐述或将文献综述与以文献为样本的简单数据统计相结合予以分析。另一种研究路径则是运用图书情报学的方法,通过引文分析并结合相关理论分析新媒体研究学术圈的现状,但并未使用图书情报学界广泛应用的知识图谱方法和软件,4年的跨度和230篇样本文献有很大的局限性(孙燕清,高敬,2010)。

如果说新媒体研究必须将“理论与观察相结合,回答能够贡献新知识的重要问题”(刘洋,李喜根,2012),则当前国内对新媒体研究本身的研究显然还做得不 够。国外则有学者使用罗杰斯提出的“创新的扩散”理论分析新媒体研究扩散规律(Tomasello, Lee &Baer,2010)。受此启发,结合上述我国对新媒体研究在运用知识图谱分析方面的不足。本文拟绘制国内新媒体研究的扩散曲线并运用“创新的扩散”理论分析,同时借助CiteSpace等文献计量可视化软件和Ucinet社会网络分析软件,通过对扩散趋势、关键节点和共现网络的分析,揭示新媒体研究作为新知识在我国大陆新闻传播学术界的扩散规律。

(二)研究样本和方法

本研究分为相互交叉的两部分。第一部分以《新闻与传播研究》《国际新闻 界》《现代传播》《新闻大学》《新闻记者》《当代传播》为样本期刊,选择这6本期刊为样本是因为它们属于CSSCI数据库新闻传播学核心来源期刊,被国内新闻传播学术界广泛认可,国内新闻传播学界新媒体研究的主要成果发表其上,具有足够代表性。首先,通过对上述期刊1996年至2015年全部刊载论文进行数据挖掘获得所有高频关键词,然后提取新媒体研究类的高频关键词,通过高频关键词获得每年相关文献的数量作为数据来绘制新媒体研究论文的扩散曲线,结合罗杰斯提出的创新扩散理论分析我国新媒体研究所处的阶段及扩散特征。这一部分使用国内学者开发的SATI3.2软件(刘启元,叶鹰,2012)查找重复文献,利用SPSS软件做曲线拟合分析。因CSSCI数据库数据不全,部分数据以CNKI数据库补充完善。

第二部分采用知识图谱的方法展示我国近二十年来新媒体研究的发展进程与结构关系。本研究选取由美国德雷塞尔大学陈超美教授研发的可视化应用软件 CiteSpace5.0。该软件适用于多元、分时、动态的复杂网络分析,是近年来在科学计量学中最有特色和影响力的可视化软件。其功能主要包括作者合作分析、关键词共现分析、机构合作分析、作者共被引分析、文献共被引分析等,它可以分析和挖掘文献数据中不同时期的成果,并有聚类等丰富的分析手段(Chen,2006)。为弥补CiteSpace软件在网络分析方面的不足,部分数据导出到社会网络分析软件Ucinet中绘制成网络并分析相关参数。由于CNKI数据库未提供引文数据且CiteSpace软件不支持两大数据库的数据合成,这一部分以CSSCI数据做分析。《当代传播》2008年才进入CSSCI数据库,故将其剔除样本,以保持研究样本的整体一致性。因CSSCI数据库1998年推出,故这部分可视化分析1996、1997两年的数据缺失,通过第一部分的分析发现共有35篇文献未被纳入,不到文献总数的1%(总样本量为3586篇文献),而且1996、1997年出现的关键词均为“电子网络”“电脑网络”等早期非规范用词,一些长期使用的高频关键词并未出现,并不影响整体研究结果。

(三)理论基础

创新扩散阐释了一项创新如何经过一段时间,通过特定的渠道,在某一社会系 统的成员中传播(罗杰斯,1995/2002:10)。通常来说,绝大多数创新的年累积采用轨迹都是S形的。但是各创新之间,S曲线的坡度不同显示了创新的不同扩散速度。S曲线由三个阶段组合而成:早期推广阶段因为只有很少的采纳者,S曲线上升得很慢;当采纳比达到10%到25%区间时,S曲线开始“起飞”,此时人际关系网活跃,大量的采用者开始使用创新;随后,S曲线又以相对缓慢的速度上升,因为系统里剩下越来越少的成员加入到采纳者的行列中来(罗杰斯,1995/2002:240)。此外,通过将扩散曲线(散点图)与标准S曲线(用累积发文量拟合Logistic曲线获得)进行对比,还能进一步分析扩散特征。

知识图谱是以科学知识为对象,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图形。通过它可透视人类知识体系中各个领域和结构,构造复杂知识网络,预测科学知识和知识前沿发展态势。它既是可视化的知识图形,又是序列化的知识谱系,显示了知识元和知识群之间的网络、结构、互动、交叉、演化或衍生等诸多复杂关系(刘泽渊,陈悦,侯海燕,2008:2)。知识图谱的核心原理是把社会网络分析方法中对社会网络的分析引入情报学对知识之间形成的信息网络和合作网络予以分析。借助软件的知识图谱建构是情报学中的数据挖掘与可视化分析,其研究路径是通过软件从格式化的引文数据中提取各种共现网络,并利用成熟的算法进行聚类和频次统计等分析。因而,本质上仍然属于社会网络分析方法。

本研究主要思路是将上述两种方法结合,通过对扩散曲线的分析获得扩散的阶 段,再分析不同阶段的知识图谱特征,从知识图谱特征中提取关键节点和相关数据后,再绘制关键节点的扩散曲线或观察扩散结果。

(四)数据获取与初步分析

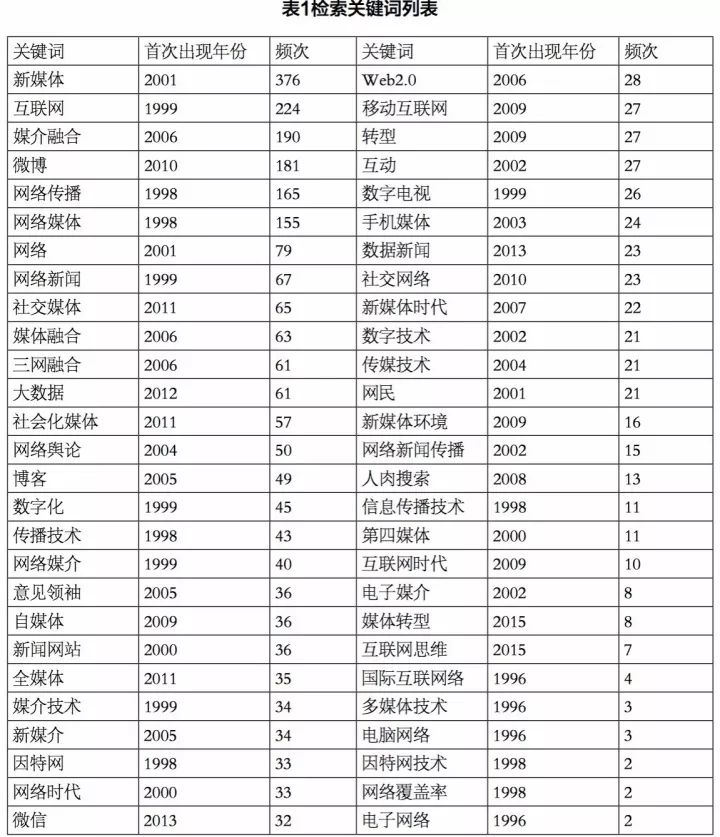

检索发现,我国新闻传播学刊物上首次刊载以“Internet”为关键词的论文出现在1996年。因此,笔者将论文检索时间定为1996—2015年间(2016年CSSCI数 据在本文撰写时尚未出现)。选取关键词时,鉴于国内外一般将互联网、计算机等相关研究也归为新媒体研究,因此把相关关键词都纳入进来。首先将词频统计中获取80%词频次数的关键词列入,这80%词频次数的关键词大致占总关键词数量的46%,与国外类似研究以20%的关键词数量获得80%的总频次相比(Tomasello, Lee&Baer,2010),我国新媒体研究关键词集中程度较低。其次,为了纳入一些年度热词并增加样本代表性,将1996-1998年出现2次及以上的关键词、1999-2009年出现5次及以上的关键词、2010-2015年出现7次及以上的关键词列入关键词表。最终确定的检索关键词表如表1所示。

依照表1中的关键词在CSSCI和CNKI数据库中检索获得相关文献并下载为软件 可用的文本数据,使用SATI标题词频统计功能查重并在文本数据中删除重复文献,共获得相关文献3586篇作为本研究扩散曲线的分析对象。

从表1可知,我国新闻传播学界在选择新媒体研究的关键词时,关键词的使用 有一个从分散到集中的过程。这些高频关键词大部分属于描述现象或技术的“流 行”词汇,这与国外学者选择标题关键词的习惯相同,其原因是更为流行和非专业性的词汇能够吸引更多读者关注(Tomasello, Lee&Baer,2010)。但相对于国外研究者,我国关键词使用不规范也更为分散,意义相近的词汇过多,亟待规范。