▼ 本文由豆瓣用户@宁不遇 授权发布 ▼

香港回归那年,我读小学,正是身量刚刚能够到邮局窗口的年纪,一个百无聊赖的暑假,我突发奇想要给香港的姨妈寄一封信。

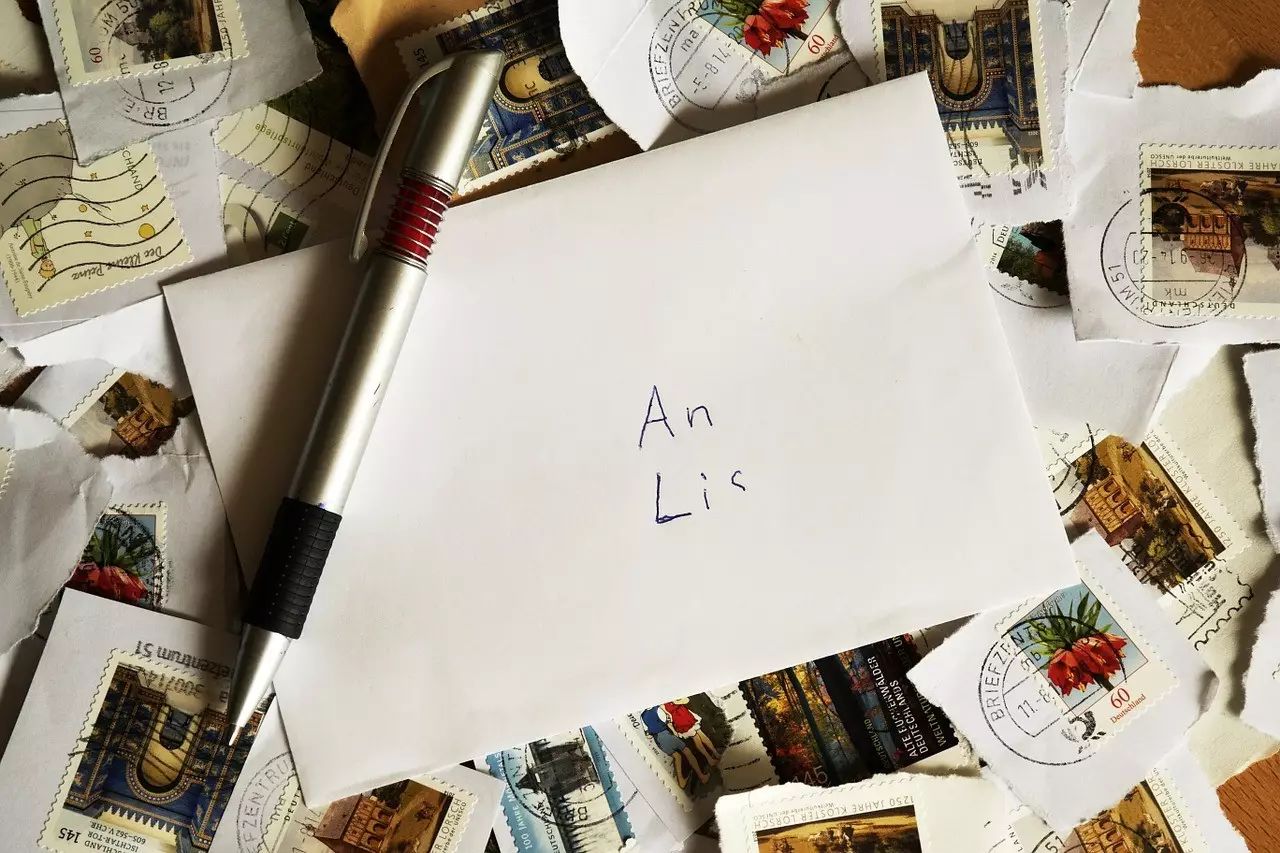

一封信需要什么呢?小学生都知道的,信纸,信封,和邮票。

我写了满满三页纸,用尽了我所知道的每一个汉字。然后向娘亲询问了姨妈的地址,然后又跑到昏暗的邮局,对那里的大妈说,请给我一个信封。

大妈倒是不凶,她说你得写邮编呐。可我不知道什么是邮编,只好转身回家。那个时候正好下班,从工厂里涌出的大人们朝着同一个方向疲惫地蠕动,噪杂的广播里放的是听了好多年的浏阳河。我就混在人群里,没有人发现我手上拿着一封没有寄出的信。

我估摸着这件事情并没有使我受打击,因为我后来不知道从哪里得知,邮编是可以在邮局查到的。于是我第二次来到邮局,还是找的那个大妈,说,请帮我查一下香港的邮编,好吗。

那个时候的邮局和现在一样清闲,大妈从不知道哪个犄角旮旯里搬出来一本巨无霸的邮编大全,书上都是泛黄的油渍。我翻到了香港那一栏,找到九龙土瓜湾,却没有找到娘亲说的那个地址,于是我选了一个看起来长得很像的地址,把瞎猫碰死耗子的邮编填在了信封上。

然后我问大妈,寄到香港要贴多少钱的邮票啊。大妈一呆,转头问其他的大妈。于是邮局里的所有大妈就寄到香港要多少钱展开了一场激烈的讨论,而我就站在柜台前仰头看着她们,比现在有耐心十倍地等一个回复。

那时候南方的夏天还没有现在这样燥热,老旧得咯吱响的电风扇将风慢悠悠地从邮局窗口下的狭窄缝隙里吹出来,带我闻到了一个陌生城市的味道。

后来讨论结果是,你就贴八毛的吧。

当然,现在我已经知道八毛是不够的。但当时觉得八毛也不算个小数目,所以并不觉得有任何不妥。大概几个月后,或者只是一个月甚至几个星期,我记不清了,小孩子的记忆里时光总是过得很慢的,总之,我收到了退信,邮戳上赫然盖着,邮资不足。

要给姨妈寄信的壮志到此就夭折了,可能是因为小时候做事情的原则是事不过二,生怕二过了头会遭人耻笑。退回来的信封要么撕了要么烧了,也是断然不会留下来给人家当做笑柄的,就算是长大后的自己也不行。

时光流逝的痕迹,并不总是眼角的皱纹和渐生的华发,心念电转间,也许就是一个十年。猛然回首,某天我才突然惊觉,原来年少时不曾寄出的信,并不止那一封。

许多人曾在生命中出现过,然而我却一路走,一路丢。到现在,真正担得起朋友二字的,已是屈指可数。某日重读中学的信件,在那个还肆无忌惮的年纪里,有人在写给我的生日祝贺下面用粗浅的英文写道:“I like you so much。”然而那个时候我还不懂这样的心意就叫做真诚,我当她不过是一时口快,图个气氛。

很多人用各种各样的方式向我诉说这样的心情。

有的人在寄来的明信片背后写,你不知道我多喜欢你。

有的人在我的笔记本上偷偷涂鸦,画上我的圆脸,在旁边一个箭头说,你是个可爱的姑娘。

有的人在一来一往的信件的空白处,不厌其烦地添油加醋,我想你,我想你,I miss you everyday,满满当当挤满了一整张信笺。

我总是想,明天再回信吧,或者后天也可以。然而我从未动笔,那些只写在心里的信,终归是没有寄出。

没有人告诉我,越是年少的情意就越是珍贵。是我自己教会了自己,那些无法让我过好一生的道理。

那些人极其自然地与我离散了。其中的大多数人,分别后甚至再没有见过。而我曾有满腔热忱想要致信的那个姨妈,远嫁香港数十年,同我们这些大陆亲戚的感情愈发淡薄,上一次见她在微信群里说话,是在斥责某个晚辈拖欠的陈年旧账。

姨妈前几年回过一次乡。

我看她,心中仍是1997年的天真烂漫,和刚刚得知香港回归祖国时一般毫无道理的激动。但是她看我,却像是看一棵长大了的树,有些惊奇,有些赞叹,但是拍一拍,抚一抚,也就走了。

也没有人告诉她,有个孩子,因为她,打小就喜欢上了一个陌生的城市,想去看看土瓜湾里种的土瓜是否和我吃的地瓜长一个样子,或者九龙这个地方是不是有什么热血的传说。我没有告诉她,我娘也没有。

回想起来也不知道为什么,那个时候会对一个很少见面的姨妈有兴之所至的举动,放在现在我真是不敢越雷池半步。

我亦不明白为什么邮局大妈搞不清楚寄信去香港需要多少邮费。如果她足够靠谱,也许我就能收到一封回信。那该是我的收藏之一,是要和小学同学录一起压箱底的珍宝。

而多年后我才知道,寄去香港不需要邮编。

我想,如果当时能有那么一个人,教我一些粗浅的生活知识,教我贴上足值的邮票,教我把地址上的拼音写成汉字,教我分享生活,教我学会等待,那该是一件多么美好的事情。

然而我现在已懂得,这样的人,也许一辈子也不会出现。

信没有寄出就没有寄出,朋友没有再会就没有再会。

反正人生到处都写满了这两个字:算了。

本文版权归 宁不遇 所有,

豆瓣阅读小说连载:《摇马郎》,

点击【阅读原文】阅读/联系作者。