本文根据“海上博雅论坛”讲座“聊聊明末江南出版那些事儿”整理。第一部分为大木康教授谈中国历

史上出版业的波动发展,第二部分为

大木康教授、陈正宏教授围绕明末江南出版和东亚汉籍的精彩对谈。

波浪形的中国出版历史

大木康(

东京大学东洋文化研究所教授

)

中国的出版历史似乎是一种波浪形的发展,有多元、高潮时期,也有单调、低潮的时期。南宋到元代是比较发达的时代,到了明前期趋于单调,到晚明又是一个发展时期,进入清代又趋于单调,到晚清又迎来发展。

在开始谈明末江南出版文化之前,我想首先简单回顾学术研究的兴趣转化过程。我在大学阶段一直念中国文学,从本科以来便一直对明末苏州文人很感兴趣,尤其是冯梦龙。冯梦龙以其编写的短篇白话小说《三言》最为有名,但《三言》之外,他还编过《情史》《古今谭概》《智囊》等故事集和笑话集《笑府》,戏曲方面有《墨憨斋定本传奇》《挂枝儿》《山歌》等,另有《四书指月》《麟经指月》《春秋衡库》等科举用参考书。他的著作其实是包含了小说、戏曲、经史子集等,早在1993年,上海古籍出版社就出过一套影印本《冯梦龙全集》,皇皇四十三册之巨,足以表明他著作之丰。

冯梦龙出过那么多书,自然与当时出版业、书商密切相关。为了了解与冯梦龙相关的出版活动,我要对整个明清时期的出版情况有所掌握,所以从冯梦龙出发,我开始研究晚明的出版文化。

书籍承载知识、文化,是方便有用的载体,各种知识经由书籍传播到千里之外。日本曾派遣唐使前来学习中国文明,遣唐使返回日本时就带了很多书回去,使身在日本的日本人也可以接触中国的文化与文明。书籍在中国的历史很长,早在战国时期就已经以木简、竹简的形式存在。到了唐代,已经积累了经史子集四部的很多书,可是《隋书·经籍志》中有记载的书,基本上都是宫廷里的藏书。相比起来,唐代看书的人还并不多,能看到书的人也只是少数。唐代以前,书都是人们手工抄写的抄本,抄一部书很慢,所以数量不多,很可能只抄一本,这或许也是因为当时对书的需求没有那么大。书以抄本形式流传,也经过了一段漫长的时间。

中国书的历史上,有两个很重要的转折,一是纸的发明,在东汉发明纸之前,书都是竹简木简,之后就进入了所谓卷子本的时代;一是印刷技术的发明普及,尽管唐代已经有了印刷技术,但印刷术到了宋代才普及,所以书印刷出版真正的普及也可以说是宋代开始的。宋代印刷术普及,书籍印量大增,这也说明宋人对书的需求比之唐人更甚。这很可能跟当时科举制度的发展成熟有一定关系。儒家经典是考科举的重要内容,但是在抄本时代,书中常有错字,而国家层面的科举考试必须要有统一的文本,而印刷的普及就适应了这种需求。现在我们还能看到有不少宋代的书。当时被印刷的书主要还是所谓的古典,即价值已经稳定的书,比如儒家经典、正史、唐以前文人的作品等。当然也有例外,比如苏东坡在世时就出了自己的诗文集,这种情况在当时是比较少见的。

书在内容上摆脱古典作品的范畴而逐渐多元化,可以说是从南宋、元代开始的。当时出现了一些为实用的目的而编的大型日用类书,如南宋《事林广记》、元代《事文类聚》这类生活百科全书大量刊行,还有《大唐三藏取经诗话》、元代《全相平话》这样的初期小说被刊印。《大唐三藏取经诗话》是早期的《西游记》故事,《全相平话》是元代初期刊行的历史故事,其中包括《三国志平话》,当然比起明末的《三国演义》是很短的。

南宋、元代在书籍内容的多元化和书的普及方面有所发展,但到了明代,明前期出版业的发展似有停顿。当时出了不少书,但就内容而言大多是所谓的古典,并无新意。到了明末,情况出现很大的变化。嘉靖以后,主要在江南地区,出版业呈现出空前的盛况。

举一个很简单的例子。我经常引用的资料,是1987年杨绳信先生编的《中国版刻综录》,也就是把中国各地图书馆所藏古籍按照出版年代来排列整理的目录。所以我们从中可以了解到宋代出了多少种书,元代、明代又出了多少种书。虽然这是1987年的目录,但如果我们要了解一些趋势和大致情况,则还是很有用的材料。从北宋到明代崇祯年间,《中国版刻综录》记录有3094种书,其中北宋到明正德年间,这600年的书有1075种;嘉靖到崇祯年间仅仅120年,有2019种。平均下来从宋代到明代正德年间每年出1.7种;可是到了明末,嘉靖到崇祯,每一年平均有16.7种。后者大约是前者的10倍。由此可大致了解嘉靖以后出版数量的增加。

作者: 杨绳信 编著

出版社: 陕西人民出版社

出版时间: 1987

书的种类此时也更加丰富广泛。我们现在读的《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》等,都是100回、120回的作品。虽然三国、水浒、西游的故事很早就已经在民间流传了,但是100回那么长的版本似乎是在明末突然出现的。要刊刻那么大篇幅的小说,可不是容易的事情。那么,为什么在晚明会有一大批篇幅很长的白话小说突然出现呢?所以晚明出版的情况是出版历史上很有趣的现象,也是文学史上的一个大问题。这里就要提到我研究的冯梦龙,他是当时通俗文学如戏曲小说等文学样式发展的参与者,留下了丰富的材料,研究他或许可以从中找到答案。

出版业的发达,是白话小说在晚明出现的重要背景之一。到了明末,因为技术的发展,出书的工本比以前低廉,读者的需求也比以前扩大。宋代只有古典的作品被刊刻出版,可是到了晚明,就有更广泛的读者群出现,他们在阅读经书、诗歌这些古典之外,也有阅读通俗小说、戏曲作品的需求。另外,过去的文人基本上看不起民间文学作品,但是到了晚明,一部分文人的思想发生改变,像冯梦龙这样的文人,就很看重民间作品的价值,积极参与这类作品的出版。

随着这样的变化,当时的知识分子里也出现了一个新的类型,我在《明末江南的出版文化》一书里举了两个例子。一位是陈继儒(眉公),他是明末松江人,和同是松江人的董其昌一起为了科举考试而读书,但陈继儒一直考不上,29岁时候就放弃了科举,在松江佘山隐居。他在那里召集比较穷的文人来编书,最后挂陈眉公的名字,出了很多书,结果他在当时很有名。他出的这些书的主要内容是比较美好的文人生活的指南,如古董书画、品茶品酒等等。以前都是文人自己学习一些高雅的生活方式,而陈眉公把这类内容编成书出版,把一种雅的生活方式大众化,而需要那一类文人生活知识的读者也就越来越多。以前只有考上科举的人才能名利双收,而陈眉公在当时放弃科举后,靠出版也获得了名利,这离不开当时出版业的繁荣。另一个例子便是冯梦龙。前文谈到他出版了很多与科举有关的参考书,这也是一个重要的出版方向,他自己没有考上科举,但是他编的科举参考书在当时很畅销这也是很有意思的现象。或许因为他一辈子考不上,所以有很多经验吧,考一次两次就考上的人可不一定能编出好的参考书来。冯梦龙在出版方面还有一个特点是出版了不少通俗文学,包括戏曲、歌谣、小说、笑话集等,这也是适应了当时很多人的需求。从明末所出书籍的种类之多,能感觉到晚明比较自由的氛围,百家争鸣、百花齐放。

作者: [日] 大木康 著 ; 周保雄 译

出版社: 上海古籍出版社

出版时间: 2014-11

1644年明朝灭亡,然后进入清代。清代的学者,主要是考据学派的学者出了很多学术著作。可是其他的出版物,给人感觉是比较单调的,没有晚明那样的自由度。比如《水浒传》,在晚明时有很多版本,福建、苏州、南京等地都有刻印,好像呈一种竞争状态。到了清代,基本上只有金圣叹第五才子书的版本了。到了晚清,出版界又重现盛况,出版中心主要是在上海,这个发展也以明清江南出版业为基础。当然晚清也有一些新的因素,如报纸、期刊等出版形式。报刊在明清时期是没有那么发达的。

中国的出版历史似乎是一种波浪形的发展,有高潮时期,也有单调、低潮的时期。南宋到元代是比较发达的时代,到了明前期趋于单调,到晚明又是一个发展时期,进入清代又趋于单调,到晚清又迎来发展。我想,比较好的情况当然是,能够出各种各样的书,让大家接触到各种各样的知识和思想。

陈正宏与大木康的对谈

陈正宏

(复旦大学古籍所教授):大木先生谈到明代出版在嘉靖以后数量暴增,我这边有个图录完全可以证明。前两年我参与了日本学习院大学所藏明刊本图录的编目,学习院大学所藏明刊本中之前没有发现过嘉靖以前的书,而到了隆庆、万历,尤其是万历时候的书数量暴涨。编目时候,第一次发现有永乐的《历代名臣奏议》,他们非常开心,因为这是内府本,但这个内府本相对而言是很差的,因为是一个后印。学习院大学收藏的明刻本不算是数量特别庞大的,但是从一般的从中国流到日本去的明刻本看,大部分情况都是这样的。

在中国,现存的比如图书馆里的明刊本里,嘉靖以后的书基本上也就只能算普通古籍。像上海图书馆、中国国家图书馆这样藏书量非常大的图书馆,万历以后的很多本子,尤其是后印本基本上就算普通书了。但是嘉靖以前的本子,尤其是正德以前的,在上图或国图,基本上是善本书里的等级品,至少是二级或者三级。所以,从实物上说,可以证明大木先生前面报告中所言。

我自己有一个《陈眉公重订归有园麈谈》明刻本,并非很好的本子,明刻本从本子数量上讲还是不少的。明刻本,尤其晚明时候的本子,内容上还是挺好玩的。陈眉公此人我是非常不喜欢的,尽管他跟我一样姓陈,但是他里面说的东西还是蛮有趣的,特别是里面非常短的小品,现在用来发发短信大概是非常好的。我读两句《重订归有园麈谈》给你们听听:“暴发财主收买假骨董,眼前已见糊涂,新科进士结识假山人,日后必遭缠累。”很有哲理的,到现在还是很有用。还有“起身早,见客迟,老人家之行径”,很有名的人其实心里很热衷于人家来拜访他的,但他出来一定要迟一点,太早没有面子。还有“嘴头肥,眼孔浅,穷措大之规模”(编注:穷措大,指贫寒的读书人)。所以晚明的人,从这些出版物来看,跟现代是非常接近。

我的第一个问题是,大木先生《明末江南的出版文化》这本书的上限基本是嘉靖以后,一直谈到明代崇祯末的出版,书名是把这样一段时期都叫作“明末”。我看到您前面序言里面讲,这个明末跟一般的明末是不一样的。按照我的理解,中国人一般是不会把您讨论的这段时间称为“明末”的。我在学习院大学编目时,我们也讨论过:所谓明末刊本,日本人理解的明末就是万历以后,而中国的明末只有天启崇祯。中国人总认为“末”是很不好的说法,所以如果您把嘉靖本称为“明末本”,我们是会愤怒的——中国人认为嘉靖白棉是很漂亮的。

所以首先请您为我们讲一讲,为什么要把嘉靖叫作明末?

因为我们一般的理解是,嘉靖时期基本上还在明代中叶,但是一讲到“末”,那就是下去了。您应该没有什么微言大义吧?

大木康:

谢谢陈老师。用“明末”作为一个词来概括这时期书的出版情况,就是因为嘉靖以后出的书种类很多,所以我把嘉靖以后一直到崇祯年间,都表述为一个叫“明末”的时代。也许用“明后期”比较好?这个问题确实有点麻烦,叫“明中晚期”则涉及的时间又太长了。我们大学的图书馆中,正德以前的书一般是贵重书,嘉靖以后的看情况,比较稀罕的算贵重书。

陈正宏:

我现在问一个低级的问题,是不是日本人以为“末世”是个比较精彩的概念,比如江户末?“末世”在中国是比较不好的意思,我们有初期、中期、晚期,可是一说末期,基本上是完蛋了的意思。

大木康

:要谢谢您的说明。我没有这样的意思,末世就是明代的末叶。可能用“晚明”表述比较好一点。

陈正宏:

看来这是对汉字的理解上的不同。但是回到版本,对我们进行版本研究的人来说,如果把嘉靖说成是晚明,我们好像也不能接受。因为嘉靖本非常漂亮,而晚明则是乱七八糟的书都出来的时候。按照我们中国的表述,大概是指明代中后期吧,但是我懂您的意思,用“中后期”则文字不漂亮,缺乏明代的感觉。

第二个问题,我们现在也在研究东亚汉籍,包括朝鲜半岛和日本的汉籍。正好向您请教的是,根据我们目前的研究,朝鲜的书好像主要模仿的是中国北方的书,所以在同时代,尤其在1644年以前,朝鲜并没有现在我们看到的宋体字,也就是你们所谓的明朝体;但是日本不同,江户时代前期的书,好像楷书体又很少。这是不是跟江户初期唐船贸易的方向,比如说来的全是南方的船有关系?

大木康:

在日本的历史中,1603年开始是江户时代,在中国1644年明朝灭亡。一般来讲,1641年是日本所谓锁国体制的完成,之后只有九州西部长崎这个港口跟中国有来往,所有的书也基本上经过长崎进入日本。当时中国的船基本上都是从江南过来的,因此运来的多是在江南出的书。所以在日本,所谓的和刻本,以及日本人的诗文集,版式就很像明代中国南方的风格。

朝鲜半岛很早就有燕行使,每年几次从朝鲜去北京,留下很多燕行的记录。他们会在琉璃厂买书,都有很详细的记载。所以朝鲜人买书主要是在北京。当然北京也有江南出的书,但是比较重要的还是内府本,所以朝鲜本的版式很像内府本的风格。

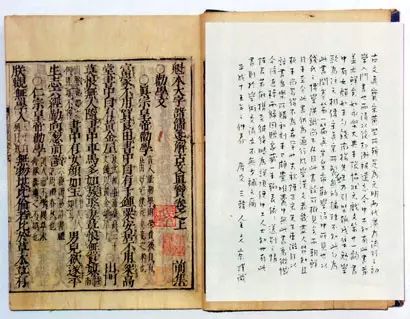

其实中国的文学作品传到日本也是有两个通道,最重要的是从江南到日本,另一个是以朝鲜为中介。比如说在江户初期,明朝初年瞿佑的文言小说《剪灯新话》非常流行,在日本就出现了模仿、翻译《剪灯新话》的一些作品,其中《剪灯新话句解》是朝鲜人所作并传到日本以后流行开来的。《古文真宝》也是这样。

图片说明:《古文真宝》是对日本和朝鲜半岛影响深远的汉籍之一。图为金文京教授旧藏日本江户时期刻本《魁本大字诸儒笺解古文真宝》

,见《东亚汉籍版本学初探》(中西书局)一书。

在名古屋,有一个德川家的分家,其大名很喜欢买书,现在留存着他们的蓬左文库。有意思的是,蓬左文库现在还留着当时买书的目录,记录着哪一年买什么书。我看到其中购买速度最快的是,书在南京出版的第二年,名古屋的德川家就买了那一本书。冯梦龙的《三言》,也是三四年以后就到了日本,在当时来讲是比较快的。

陈正宏:

唐宋时书籍传播到日本的耗时非常长,长的可能要200年。但到后来,尤其是万历以后,变成十几年、几年,最后变成一两年就过去了。我们可以想见,明末书坊刻的大书,像汲古阁所刻,生意能做这么大,恐怕不只是卖给中国人,很多书就是外销了,所以才有这么大的销售量。研究明末出版,如果只是研究中国或者江南,可能还是有点欠缺,恐怕要把整个东亚的情况考虑进来。

我第三个问题,是不是因为中国的书可以卖到或者翻刻到朝鲜半岛和日本,所以在同时期里,整个东亚的思想界,也受到不同的影响?

比如说,为什么朝鲜本里面没有颜色?我研究下来,觉得大概是遵从内府本的原因。但是我请教过韩国的专家,他们认为,除了中国书的模样之外,跟他们选择的中国书的内容也很有关,因为他们推崇的是朱子的性理学,但是从江南传到日本的,很多就是阳明学的。

所以我们这次编的学习院明刊本目录中,李卓吾的本子很多,这在当时是禁书。在日本,李卓吾的书是常见的,在中国是罕见的,《金瓶梅》也是这样。所以是不是因为江南阳明学的书很多,因而传到日本,甚至因为是禁书,只能卖到日本,反而在日本传开,直接影响到了江户时代的思想?

大木康:

还有钱谦益的书在日本也是到处都有。很有可能就是在中国被禁止,所以卖到日本了。其实日本江户幕府时代的官学是朱子学,但民间阳明学非常流行。晚明是只要是在中国江南流行的书,就会传到日本。可能是这个原因。

不只是阳明学,文学也是这样。比如《剪灯新话》对日本文学的影响相当大,后来慢慢有了《三国演义》和《水浒传》,影响也很大,日本有很多《水浒传》的画册,还有很多可算是在日本的续作,题目是“某某水浒传”,故事完全是日本的故事,这一类的书很多,江户时代很多日本人也都知道花和尚和林冲。