罗兰·巴特曾在《明室》中提及摄影与历史的矛盾关联,摄影是稍纵即逝的证据,历史则借助史料编撰整体叙事。摄影让人们不再去想像时间长短,仿佛照片上的一切已经是往昔存在的最佳例证,无需多言。果真如此吗?循着这一悖论,那摄影影像又如何可能证实历史事件呢?本期推送的

《台湾热》追溯摄影介入台湾历史生成殖民图像的过程,抛开对摄影内容的依附,延续着对此悖论的思考。文章开篇,陈传兴先生以《攻台图录》书中的照片《澳底登陆纪念碑》为例再次发问,是否可以认定以战争摄影工作为主的系列攻台影像就是历史见证者?并点出,这些摄影影像不应单纯被视为历史的证据,其中如何被档案化、如何与文献材料共享历史的过程,才应是其历史意义所在。所谓“台湾史”,不应被封存于影像之中。影像不单充当着建构殖民想像的重要角色,还参与着彼时殖民地台湾的日常社会生活。罪犯相片引发的摄影公共档案化与零星出现的私人照相馆,共同形塑着集体与个人记忆。文中二、三部分的“杨肇嘉个人影像资料”正是孕生于上述背景之下。看似不起眼的照片容器,即纸袋和相册,同样显示着这些照片的收藏命运。这散落漂泊的命运在陈先生笔下,巧妙地与照片中的主人公杨肇嘉相连。从而引出第三部分,个体回忆录与家国历史书写的差异矛盾。从乙末攻台殖民影像引生对历史事件见证者隐秘性的揭示,到将脱离母体的私人照片与被拍摄者的命运相连,再到回忆录代笔人和回忆者的矛盾叙事;将三部分串连起来的是摄影、媒介、历史与人的关系。不断追问谁是见证者?谁是拍摄者?谁的记忆?躲在摄影机背后的“人”,自动消解着影像的客观中立,将更加难以窥见的运作机制带入研究视野。

本期这篇原收录在《清水六然居:杨肇嘉留真集》中。在翻阅这本照片集前,围绕杨肇嘉展开的人物编年史、口述访谈与回忆类短文构成了开篇的文字引述部分。然而,《台湾热》通篇仿佛游走于这些早已确定、毋庸置疑的文献与图像之间,找寻着在“见证、论述与档案之间的流动转换过程”中闪现的历史性。

文|陈传兴

责编|李丁、钱塘祠炒板栗的莫师傅

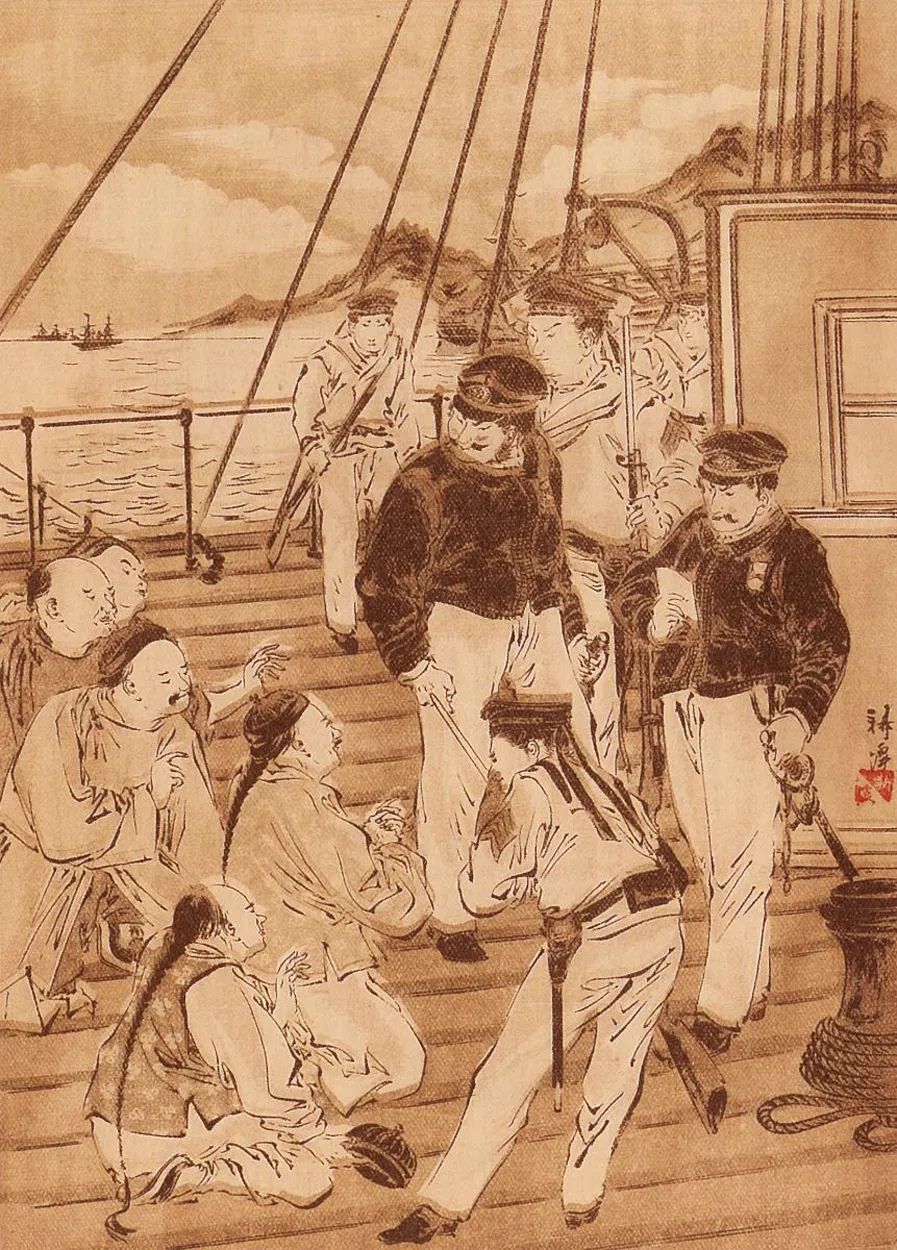

风俗画报第109号|

《乙末之役随军见闻录》

|1895

台湾热|中

|

2003

本文5500字以内

|

接上期

一

|

前像:外地暗房

……

我们是否可以说那些《征台军凯旋纪念帖》的影像拍摄者的隐秘性,一方面指出了这些影像不具有见证特质,而这些摄影者也未握有见证者的位置,由此衍生出另一层意义。

……

所谓见证一档案的不确定性,其实也是其法权性的模糊,它们尚未具有见证所必有的唯一、急迫责任等必然的法律意义,也即是说它们的历史性未定,若是隔离,单独以这些影像本身去思考的话。简言之,要讨论乙未攻台事件的摄影影像意义,研究它们如何共享历史,却未能完全成为历史档案的原因,以及从这些影像去想象某种此地所特有的摄影史样貌发展,那么不可避免地要从两个层面思考:一个是共时性的,同一时期除了摄影影像外其他种类图像生产情形如何,两者之间的关系?另一者则是延时性,能否建立出摄影影像在此地,由明治殖民帝国扩张战争开始,朝向档案化发展的过程?

前者,与其他种类图像生产情形之关系,除了《台湾征讨图绘》和《征台军凯旋纪念帖》,那种介于摄影与图绘的共生关系,普遍存在于十九世纪摄影发明后的大半个世纪,这里自然也不例外。早在攻打牡丹社事件时,摄影与绘画,以及印刷媒体相互协商的操作已经稍具雏形。但这只是众多图像生产类型之一,而且仅限于一个观点角度——日本帝国。事实上乙未年间《马关条约》牵引出的殖民扩张战争也延伸到图像生产场域上,在非常短时间内,图像生产的种类与数量急速增加,不论是日方或者反抗者方面,图像有若一个新生菌类吸收战争的养料,四处繁殖渗透,有形或无形。

殖民帝国随军的摄影与绘画在攻台初期还只是被动面对事件,从始政式典礼开始,殖民帝国的图像生产才进入转捩点,开始主动创造与控制图像生产。反抗的一方,受到血缘文化与国家认同的纠葛,想用折中的“民主国”政体解决法权上政治归属问题,虽明知道这终究将只是一种政治手势,避不开败亡的命运。反抗者的图像生产,先天地受到折中妥协的牵制,因此一个源自法国大革命的国家体制理想,悲剧地被质变成乌托邦叹息。催生这个新生“国家”的,不是经由流血社会革命自主的前卫勃发,而是被动地逃避套用,出现在大革命的图像生产异种杂质地被模拟搬演,只是东方化了。各种徽章、印记、旗帜,都在短时间内造就出来,从“国号”、“国旗”到邮票一应俱全;这些种种图像最后聚结在“民主国”的建“国”仪式中。貌似大革命庆典,但其实不然的集体想象之塑造,聚焦放大并曲解。原先那些盛发的图像想象与创造的喜悦状态在这场近似迎神赛会的巡行仪式中被神圣哀悼。所有这些图像无法通过集体仪式得到凝结,成为国家意识的想象种子,进入记忆场域。“民主国”的建“国”仪式由官绅们抬着银制“台湾民主国总统之印”在艋舺旧市街游行到抚台街巡抚属呈印[15],作为游行队伍的重点,吸引观者注意的对象物被放在四脚亭神轿内,神圣化但阻绝观看的可能,不像蓝地黄虎旗迎扬引领队伍。西方革命庆典的全视展示原则,以及开放空间,甚或空旷新生地的游行空间,这些元素原则都没出现[16]。差异对待不同徽章图像,阶层价值化的同时也暗喻了“民主国”命运的不可见,不(存)在的未来。这一场建“国”庆典仪式没有留下任何记录,目前所凭借只是某些人的口述回忆。革命庆典那种企图透过仪式庆典将各类有关的图像置入流动的巨大剧场空间的想象实践,全然未获得实现于台湾“民主国”唯一的“国家庆曲”,进而原先革命庆典借此实践去建构繁复记忆工程的工作,也同样得不到启动。所有这些欠缺启蒙计划与记忆工程工作的“民主国”图像,突然间大量涌现于星散消退的历史命运中,无法进入历史河流的图像生产,失去凝聚意义的能力,却反倒变成某种不可知,无法流动,只能以偶然浮现的水波暗影去标示其下礁石。“民主国”大量涌现有如夏日骤雨的图像让人更接近图像欲力、图像无意识。相继不到一个月,战胜的日本殖民帝国在“民主国”的废墟上举行另一场新政权创建仪式,不同政权迅速轮替,对于当时台北居民冲击必然极为猛烈,始政式庆典一方面宣告新殖民帝国成立,另一方面结束变动混乱。始政式庆典的形式,让“民主国”印象被淡化消退,微妙细致,殖民观看经验启蒙建构一种新的殖民光学无意识。

15.黄秀政,《台湾割让与乙未抗日运动》,商务印书馆,一九九二年,页一三一

16. Mona Ozouf, La feterevlutionnaire 1789-1799,editions Gallimard,1976.pp. 207-212

七爷八爷

| 张清言 | 1920s

从留存的档案[17]中可见到整个始政庆典是如何被严密规划,计算到相当微细细节。整个始政仪式庆典几乎遵守原则地再现西方革命庆典的主要形式,空旷开放空间、仪式队伍的行进秩序等等无一欠缺。阅兵分列式,除了展示帝国军事武力之外,帝国图像流动占据城市与想象空间,殖民观看想象。始政式,日本殖民台湾的第一个官定纪念日,由这一天这一个仪式开始,殖民政府陆续移入,建立不同的节日庆典,调控民众生活的想象空间,始政四十年的台湾博览会可说是运用节庆操作殖民记忆工程的顶峰,在这之后,战争开始主宰岛民的生活。

与命运任何一个庆典,不论是个人或家族的生命仪式,还是上述的公共庆典节日,都少不了图像生产,一般摄影实践也是经常在此进行,庆典在殖民政府的记忆工程操作的重要性不可言喻,摄影论述的意义,如何成为记忆工程装置,和其他图像生产共工,也是一个不容忽视的面向。

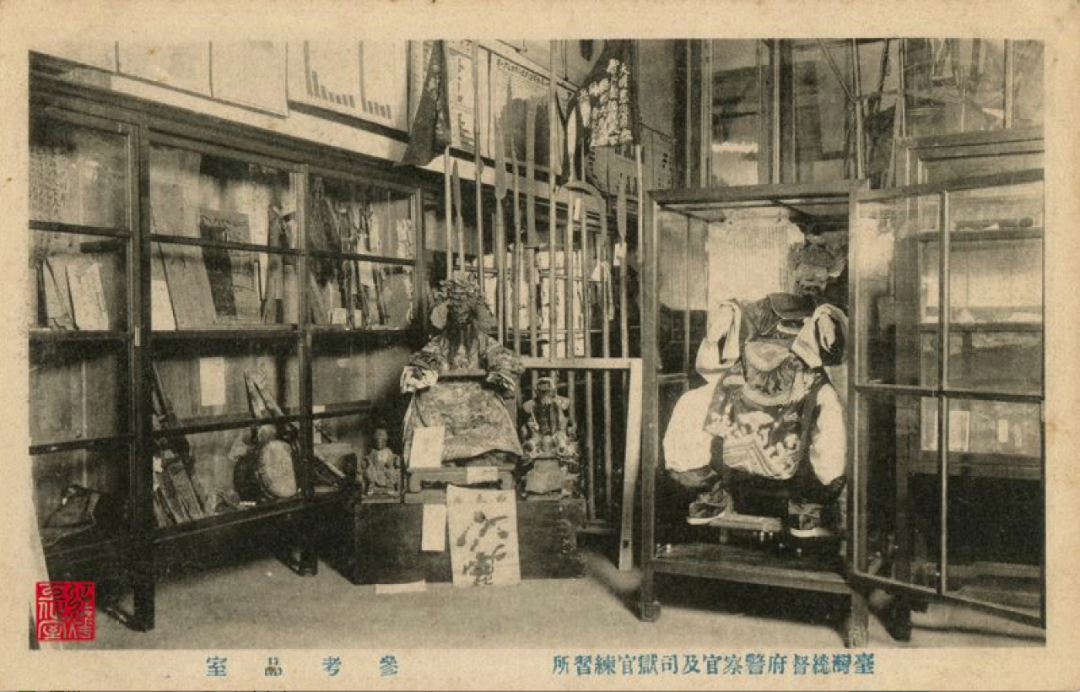

摄影在台湾,在日本殖民的政治下在何种状况下朝向档案化?上面已讨论过的“牡丹社事件”和“乙未澳底登陆”等照片的档案意义之未定,问题化,甚至在始政式后的酒会照片等等,也都呈显不确定状态。但何谓档案?何谓照片档案化?档案,一种福柯定义的[18],泛指所有统理陈述呈现以特殊事件形式出现的律则、系统,档案更重要的特质并不在于它只是收集保存过去的尘埃,它更重要的是一种论述实践,但它又不是永恒的图书馆,更不是遗忘,还是一种狭义的文件档案,从法国大革命在一七九〇年开始成立国家档案室,以及同一时期陆续创建于欧洲的那些图书馆、博物馆,这些机构所存藏的文件资料。后一种定义下的摄影档案,盛行于欧洲十九世纪下半叶,作为犯罪学刑事辨识工具、证据与医学研究(精神医学、体质人类学)[19]。一九〇五年,殖民政府在统治台湾十年后,由警察官、司狱官练习所长联名提出申请设立刑事参考品陈列室[20],在这个申请案中,罪犯相片和犯罪现场照片,被列为陈列物品,和标本、犯罪工具并陈收藏。台湾摄影史上,这是头一次摄影公共档案化的记录,它同时是法律证物与博物馆的收藏陈列品。一九〇八年,总督府官房文书科出版《台湾写真帖》,一本向外宣传殖民政绩、台湾风土(地名都附上英文)的图书。

殖民政府似乎已经习得控制摄影观看的泛视原则与目的,不论是内向的监禁处罚还是向外的宣传推广。摄影被公共档案化。但是在这个狭义定义外,另一个较为宽松的摄影论述——档案的生产,操作情形又是如何?在殖民地台湾是否存在着某种私人档案欲望的摄影论述与实践?随着殖民政府建制,摄影作为一种商业行为也开始出现,一八九六年,台北城内已经出现几家照相馆,为数不多,但已具象征意义,府前街的中岛乔木、横泽齐写真馆,文武庙街江良写真馆等[21]。这些少数的私人写真馆和昭和时期几乎遍布岛内各大城的相馆,可以让人见到摄影是以怎样的速度进入岛民的日常生活中。至于其他的摄影活动,摄影作为一种私人品位、美学表现,甚至阶级表征也都在这期间陆续出现。建立私人的摄影档案论述在这些盛发摄影影像中似乎不应成为一种不可能的想象,但即使存有,它们又如何和殖民者的记忆工程协商、对抗或共工妥协?大量的摄影影像生产是否会因而引生某种摄影档案热,去延迟性构筑想象的台湾史?!

17.《日本据台初期重要档案》祝点案(一),页九至一七,台湾省文献会印行,一九七八年十二月。

18.同注9,p.170-173.

19. Allan Sekula,"The body and the archive,1986,in The contest of meaning: critical history of photography,edited by Richard Bolton,M.I. T. Press,1989. pp. 343-388.

20.《据警察官、司狱官练习所长禀申设置形式参考品陈列室乙节以及有关没收

物品引渡,以训令第八号规定案》,一九〇五年一月十二日收于《日据初期

司法制度档案》,页九九六~一〇〇〇

21.《草创时民间内地人》收于《始政五〇年台湾草创史》,绪方武藏编著,台北:南天书局,一九九五年,二刷发行,页七七至七八。

台湾总督府警察官及司狱官练习所参考品室

二

|

容器

二

|

容器

没有意外与偶然发现,不同于雾峰林家遗留的影像记录那种由弃置到出土再现的曲折史料生命状态,清水六然居杨肇嘉个人保存的影像资料,妥善收藏在其书房(更正确地说应是图书、档案室),和大批的图书、公私文件档案共同构成杨氏私人文献。这座文献的收藏者、建构者早已不在,而原本保护收藏文献的场址房舍——六然居——也消失在更新的市镇街道中,历经种种变动迁移,文献的原始状态虽已失落,大致的躯体却犹然存在,等待再生。原本的粗糙简略分类建档标志方式,既是一种见证,也是考古和重建的论述依据。从这批影像资料目前的散乱混杂情形中可以看到、感觉到原始文献所经历的创变过程,不同的暴力与悲怆(pathos)划过那些近乎天真的直觉初始分类建档场域,一阵尘灰与撕裂痕迹起而代之,扰乱它、掩盖它,时间蚀痕相较起来变成一种轻抚。奇怪的矛盾,它,原始文献不是打从一开始就持续受到保存与保护?它从未受到弃置、遗忘或是外界的直接破坏,那这些渗入改变原始文献状态的暴力与混乱因素从何而来?

目前尚留存在杨氏文献中的影像资料经简略估算,照片数量大约一万张,不包括一批黏着在一起,或已部分脱膜的玻璃版照片,以及不同规格尺寸的幻灯片(黑白、彩色俱有),还有一些未冲晒洗出的胶卷。一部分照片以家庭相簿方式装裱,依照片内容分门别类;但尚有更大的一部分,异常杂乱,散装在各种各类的大小纸袋中,没有任何秩序和分装依据可借以说明。装裱收藏的形式差异并不代表照片的优先与次要区别,不论是在收藏者意向层面抑或是诠释意义上。使用纸袋填装而不分类照片和家庭相簿装裱的差异性,首先在于两者的观看情境,前者掩藏、隔离观看,后者的特质就让人(不是所有人,有限的某些特定对象)观看,给予观看。当我们翻阅一本又一本的相簿时,每一张照片总会散发出可闻的气息,翻阅的手指沉浸在时间气息中碰触逐页堆积溃散的材料,相簿给予观者,给予观看一可感触体验的世界。可是,当我们探手进入一个装满相片的纸袋时,紧随情欲性质的碰触手势不是欢愉,却反倒是莫名闪烁惊悚,手指末端抚掠过,陷入不可知、不可见的千叶泥沼中,不自主地自动反射性抽手而出的动作,一种逃避却反引生出意外的选择决定,散落逸出的相片,正面或背面,无辜地曝呈在抽取者之手前,那个些微距离虽然是就手可得,却仍然是不可见地横梗在那里。我们也可以避开伸手入袋的鬼魅威胁,抓着袋底,挤压前方袋口,然后迅速倾倒出纸袋内所有的照片(或者,如果还有其他事物)。像在计数钱币或珍贵珠宝那般,片刻间宣泄桌上,照片可能堆积如山,也可能四散,这种方式隔离手与相片的直接碰触,也没有无意的偶然选择,照片毫无选择地被驱赶出纸袋之外,更直接彻底,毫无保留;即使是用这种方式,纸袋仍然不能给予观看,它存藏,它给予,它给予计数相片如同交换货币,给予拥有。不论使用哪种方式,纸袋中的照片保留其收藏形式所赋予的特质,掩盖存藏、不可见、混乱与不可分类。这些照片似乎已被预决落处在极端的边缘位置。总结,杨氏留下的影像文献,大致上可先以影像材料基底分为两大类

:一类所谓的照片,指那些已经冲印放大在相纸上的。第二类主要就是以非相纸类的影像资料为内容,包括玻璃版、幻灯片、未冲印的胶卷。这一大类,因为自身材料特质需要特殊的技术处理,特别是修复整理方面,其繁复性非目前这个阶段所能解决,所以暂时悬置。照片类方面,依照目前所见到的收藏形式,前述的相簿和纸袋装存两种是主要形式。这两种形式彼此间存有矛盾存否的关系。

纸袋对于相簿而言就像一个不可见的贮存场所,它既提供相簿剪贴所需的照片材料,但同时它也收容那些不能出现在相簿中的照片

——不能、不知如何分类的照片,由相簿中被重新排除出去的(某些相簿中被剔除或失落的照片仍然保留空位与其下的图说而未作更进一步的替代移转,有些仍然残留图说遗痕的照片会出现在纸袋中),属于禁忌但未被销毁,以及那些尚未被剪贴但等待进入相簿中的。

纸袋,收藏、收藏者的象征,它代表最初始、最原型的收藏

:材料收集,提供档案文献的基础。而相簿的形式则是一种历史性产物,有一定的社会文化意义,从十九世纪中叶(一八五〇年左右),相簿的兴起流行和新的摄影技术与形式有不可分的关系[22]。纸袋,就全然未有这层先决的历史因素。但另一方面,纸袋和相簿复杂存否关系,衍生出种种检禁、抗拒、复返与重构的后遗效应,可以这么形容,它同时也是档案文献的征兆场所。如果相簿剪贴编排依据时间凝止的原则黏着事件影像,那么纸袋的那种既是“之前”又是“之后”或“反复”的流动不确定与无穷性根本上是无法被界定,无法被纳入编年叙事。纸袋中的照片抗拒叙事,不能叙述,上述的时间性是一决定性因素,而不仅仅是因为它(们)欠缺相簿所固有的图说叙事,非时间性让那些随意混杂的大量影像照片指称事件更形遥远。相簿,可携带的私人博物馆,环绕不同事件的线性叙事建构自我回响的内旋建筑,不论是熟悉的家族陈年旧事抑或根本是陌生的异国情事,事件、事件,就算是单薄的一张照片,可不见得一定要数张才能说得清楚一件故事,一旦被选入博物馆内嵌在那么微小的方寸空间里,它就成为馆内众多说故事者之一,哪管是同音共鸣或是一直众音喧哗。纸袋中的照片,被放逐者与候选者无差异性地混杂在一起,四散漂流像战争时期的无国籍者,没有确定性的指称事件国度可以挂系,连暂时收容它们的场所自身也不稳定,随时可被替代……

22.相簿流行于十九世纪中叶,主要促成的原因是“名片”(Carte-de-Visite-)式肖像小照大量生产流通,造成相簿的普及于中产阶级,拥有相簿就像有了“可携带的(家庭)博物馆”。因为工业革命造成经济与社会的激烈变动,家庭相簿的大众化被视为一种维系逐渐崩毁的家庭结构之政治策略。而关于相簿照片的分类编排原则,也成为一时时兴的话题。引自 Jean Sagne,"The photogragh album",in A new History photography,edited by MichelFrizot. Konemann Verlagsgesellsc Haft mbH,Koln,1998. p.120.