曾几何时,“山寨”像一顶沉重的帽子,压得一些中国企业抬不起头;而如今,越来越多的中国企业已经成为世界创新的典范。

在互联网金融、新型社交媒体、人工智能等领域,中国科技公司都处于领导地位。

在中国,每三个手机用户,就有两个在使用移动支付。这里是全球最大的移动支付市场;

在中国,诞生了全球第一家无人零售店。人脸识别、语音识别、自动扣款一气呵成;在中国,超市里安装了智能分拣系统,所有商品,线上线下都可以下单,30分钟就能免费快递到家。

而且,美国《彭博商业周刊》、英国《金融时报》、

香港《南华早报》

等都曾刊登文章称,中国公司经过长期演变,已经有了自己的创新系统,正影响着新兴国家和发达国家。

现在,在印度尼西亚、印度、尼日利亚等国,已经开始出现不少中国公司的翻版。

美国《彭博商业周刊》

“山寨”技术哪家强?

英国《金融时报》

中国vs美国:是谁在抄谁?

香港《南华早报》

中国的“山寨”公司是如何成为被模仿对象的

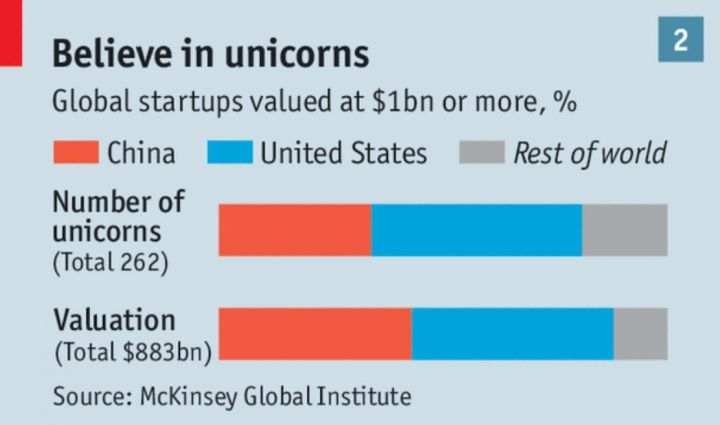

根据最新数据显示,中国89家“独角兽”企业(指估值不少于10亿美元的初创企业)的总估值超过3500亿美元(约合人民币23139.2亿元),已逼近美国“独角兽”公司的总估值。

中国、美国和世界其他国家“独角兽”企业的数量、估值对比(图片来源:《经济学人》)

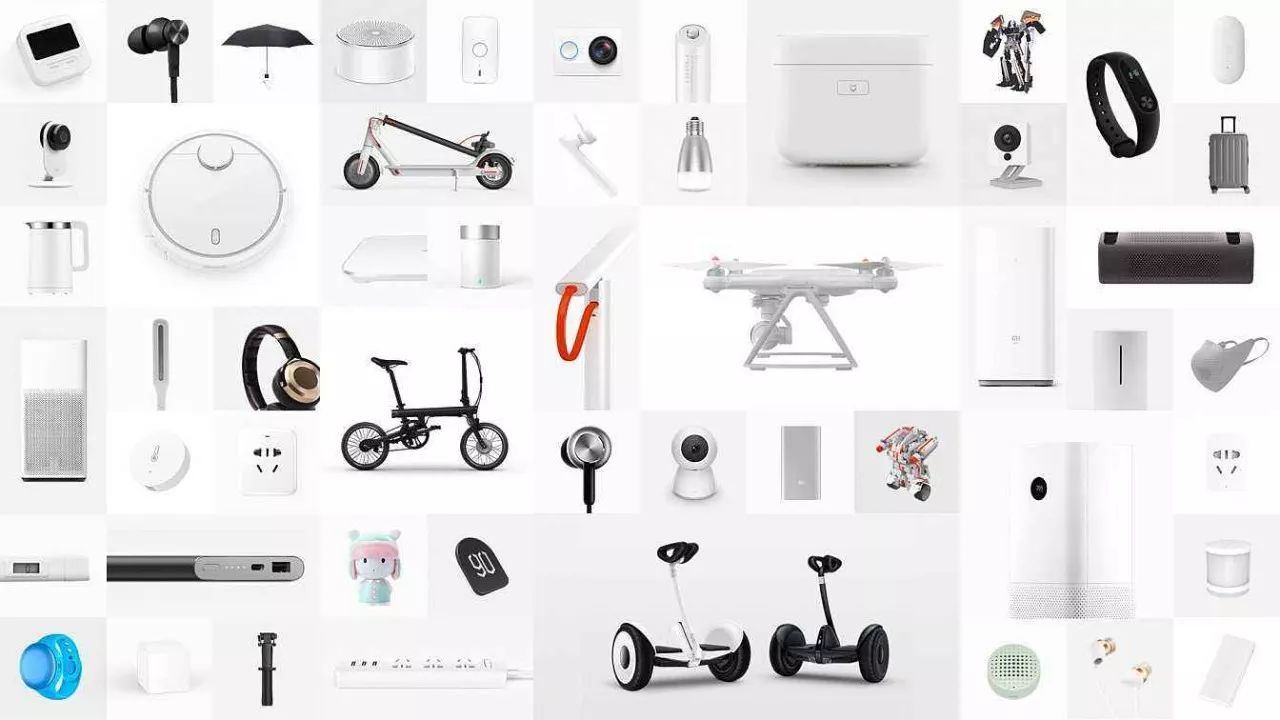

小米科技成立不过7年,这家用互联网精神做制造业的公司,集硬件、电商、大数据、人工智能等于一身,估值早已达450亿美元。而且,在2017《快公司》全球最佳创新公司前50评选榜中,小米仅次于阿里巴巴和腾讯。

正是业内备受瞩目的超级独角兽。

美国的互联网观察者克莱·舍基,更是将目光聚焦到了小米,并写了这本预言之作——《小米之道》。

湛庐文化出品《小米之道》

“对于西方人而言,小米崛起不只是一条新闻快报,我们更需要知道小米模式代表的中国意义。”在《小米之道》中,克莱·舍基表示,小米模式的创新比小米公司的成功更重要,小米建立的这套逻辑成立的商业模式,以及小米不同阶段的不同应对之策,对于中西方创业者和互联网从业者都有借鉴学习的意义。

那么,在21世纪做生意,小米模式到底有哪些值得大家借鉴?

其实在中国做公司非常容易,因为中国是个大市场,而且,托人口数量庞大的福,中国有些细分人群的数量可以抵得上一个国家的人口总量,甚至能在全球排名前列。尤其是做一家小公司,兄弟们努力打拼总是可以的。

但是做一家大公司很难,这是很沮丧的一件事情,因为跟你个人没什么关系。大公司都是时代造就的,你踩在时代的风口上,而且很幸运没有做什么错误决策,就可能成为大公司。如果没有这样的机会,不管你多努力都是人力所不及的。

“在中国,趋势出现常常晚于世界其他地方,但一旦有动作,速度就会比其他地方快。”人口和经济的巨大优势,让很多创新模式都能在中国这片土地上事半功倍。随着中产阶级的大批量兴起,中国互联网企业的本土发展优势会加速体现。而本土的语言、文化等各种特征,也会天然抵消国际互联网品牌的优势,进而为本土品牌留下更大的发展机遇。

因此,对于中国创业者而言,针对细分人群重度垂直创业、精细运营,就足以创造出一个全新商业模式,再借由庞大个体之间的网络信息互换,以及本土化营销方案,甚至可以在本土打败国际互联网品牌,成为走向世界的大品牌。

互联网巨头谷歌公司的执行董事长埃里克·施密特曾大胆预言:互联网即将消失,一个高度个性化、互动化的有趣世界——物联网即将诞生。

物联网是一个新的江湖

,一个比互联网大太多太多的江湖。据咨询公司VentureScanner最新统计,截至2017年Q2,全球物联网行业相关公司已经突破1800家,覆盖软件开发、智能家居、智能汽车等20余个领域,融资金额达350亿美元;

作为互联网的延伸,物联网利用通信技术把传感器、机器、人员和物品等联在一起,形成人与物、物与物相联的状态。同时,它对于信息端的云计算和实体段的相关传感设备的需求,使得产业内的联合成为未来必然趋势,也为实际应用的领域打开无限可能。

雷军很早前曾说过:“未来没有所谓的互联网企业,未来每个公司都变成物联网公司。”

对于物联网突飞猛进,手机逐渐演化为人类器官的这一大趋势,雷军很早就意识到了,并开始在内心中规划起利用这一风口的方式。尽管是从操作系统切入,但小米没有像微软那样,选择和其他手机厂商合作直接获取利润,而是以MIUI为切入点,介入到了手机的制造,在智能手机市场大获成功后又将商业模式复制到了硬件行业,使小米连接到更多的智能小工具的领域,譬如医疗保健、智能家居等。这些突显了小米的眼光和抱负,也为小米生态链奠定了一个牢固的基础。

实际上,在物联网整个产业链的各环节都能诞生像小米一样的独角兽企业。

不仅仅依赖于技术上的创新,商业模式的创新或者用户体验的优化同样可以成功,唯一要做的是在这个“风口”上找到一个真正的痛点性需求,并给出最优的解决方案。