中芯国际要拥有光刻机了?

3月1日,美国四部委已批准美领先设备厂商向中芯国际供应14纳米及以上设备的供应许可。另外,中芯国际发布公告称,就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订总价为12亿美元的订单。

一众研究人士认为,这不仅意味着中芯国际的经营和业绩恢复正常,还表明其或将扩充成熟工艺生产线以提升产能。

国产高端芯片,有希望了吗?

此时,全球正经历一场前所未来的芯片荒,从汽车厂商到手机厂商,再到各种智能设备,都在抢夺着有限的芯片产能。一副美景似乎正在展开。

然而,中芯国际买到光刻机虽是可喜之事,但这几年国内的芯片产业却是鱼龙混杂,光靠一个光刻机,或许撑不起整个国产芯片产业。

但无论如何,技术突破的意义都无法磨灭,若中芯国际等国内企业真能借此机会,扎实研究技术,国产芯片的崛起仍然值得期待。

2020年12月,大众汽车罕见地实施了停工减产。和它一起宣布削减产量的,还有丰田、福特、菲亚特等车企。随后,日本本田汽车在1月7日宣布当月产量削减4000辆;1月8日,日产汽车也宣布削减5000辆产能。

全球车企都在减产,是因为车不好卖了吗?

恰恰相反。去年末,世界贸易组织(WTO)发布的统计数据显示,2020年第三季度全球汽车产品贸易大幅反弹。尽管整体上看仍然处于需求下行的阶段,但是下滑幅度大大降低。三季度的出货量同比降幅为13%,较第二季度53%的同比降幅减少40个百分点。

在国内,汽车销量更是旺盛。根据乘用车市场信息联席会统计,2020年全年中国市场汽车销量约为2012.37万辆,中国成为世界汽车第一大市场。

这意味着全球对于汽车的需求在回升。此时车企却宣布减产,无异于放着白赚的钱不要了,放在其他时候一定会被骂成傻子。

但此时,车企们却不得不减产。

减产的理由,是汽车生产所需的半导体器件出现供给短缺。俗称,汽车缺芯。

有研究报告显示,芯片短缺将导致今年一季度全球100万辆轻型车辆延迟蛇个你好餐,今年将在全球范围内造成200万到450万辆汽车减产。

小小的芯片供应不足,就让全球的汽车产业都为之买单。但缺芯的不止是汽车。

今年2月,红米手机一把手卢伟冰发微博称,“今年芯片太少了,不是缺,是极缺。”

有手机厂商表示,整体芯片市场都处于缺货状态,高通主芯片、小料都缺货,包括电源类和射频类的器件。

美光执行副总裁兼事业长Sumit Sadana表示,预期今年首季DRAM相关产品可能上涨。“这里说的提升可能不是20%到40%的数字,而是好几倍的提升。”

目前,全球主流的晶圆尺寸为12英寸和8英寸,智能手机5nm、7nm SoC使用的大多是12英寸晶圆,而各类MCU、驱动IC、电源管理IC、IoT芯片则是8英寸为主。

8英寸、12英寸对于手机芯片来说都很重要。目前这两种尺寸的晶圆产能已经全部满载,甚至订单已经排到了明年。

由于芯片短缺,全球汽车和手机乃至于其他智能设备,都在担忧着自己的产能,能不能挺过这段时间。

根据第三方信息服务提供商IHS Markit预测,2021年第一季度,汽车产量将会比最初预期少67.2万辆。在一位通用汽车中国区高管的记忆里,这一轮全球性缺芯的情况前所未有。摩根大通分析师预计,全球半导体芯片缺口最高可能有30%左右。

芯片不够用了,想要芯片的厂家,就只能加价买。

目前,全球已有超过40家上游半导体厂商宣布涨价,存储类芯片价格涨幅在20%至30%之间,主控芯片涨幅约10%至15%之间,一些小的芯片涨价幅度达到30%至40%之间。

但比涨价更令人苦恼的,是有钱也买不到货。

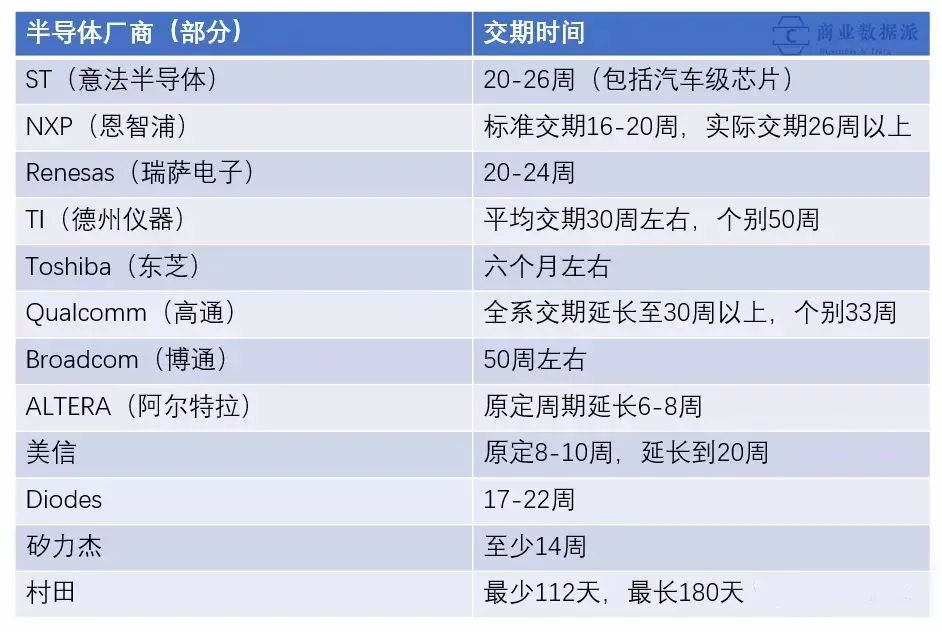

目前智能手机高端SoC一哥高通的全系物料交期已经延长到30周以上,甚至一些可穿戴设备芯片也延长了交货周期。

按照商业数据派归纳的结论,现在如果从半导体厂商中购买芯片,最长可能要等到50周,也就是接近一整年的时间。

这样的情况下,对于全球各国来说,都只有一件事最重要——保证芯片的产能。

芯片短缺已经严重影响了欧美国家的工业利益,给本就脆弱的全球经济泼了一盆冷水,而这是西方国家不愿看到的结果。相较于智能电动车、5G应用、光伏和风电等新兴产业对芯片形成的强烈需求,供给端的产能限制似乎才是导致芯片荒的一个更重要因素。

一定程度上解禁中芯国际,也就不难理解了。

但一时的解禁,能解决芯片短缺的问题吗?

要回答这个问题,仍然要回头去看,是什么原因导致了芯片的短缺。

当前极其缺少芯片的汽车行业,或许要为此负一些责。2020年,全球汽车企业都在将汽车作为万物互联的重要部分,在新能源汽车的催动下,传统车企的众多车型都在为汽车添加车联网技术,加强智能化趋势。

而汽车的众多智能化功能,都是由各种传感器、芯片在支撑着。

从整个芯片行业的等级划分来看,分别有军工级、车规级、工业级和消费级,其中车规级芯片对于可靠性、一致性和稳定性要求更高,仅次于军工级。

车规级芯片要求非常苛刻,需要适应-40℃到-150℃的极端温度,高振动、多粉尘、有电磁干扰,湿度要适应0%-100%,一般车规级芯片的设计寿命为15年或20万公里。

如今,一辆普通汽车至少安装40多种芯片,高端车型则需要150多种。

没有芯片,智能汽车的概念,就只能是一个空中楼阁。

这就已经构成了一个巨大的需求缺口。与此同时,近年来智能设备的爆发,又是另一个巨大的芯片消耗“黑洞”。

在5G加速发展的时代,手机市场的芯片需求量猛然大增。

今年2月底到3月初,短短两周时间,全国手机厂商密集发布了七八款5G新机型,这些新机型,采用的往往是骁龙888、骁龙870等芯片,也就是现在缺货最为严重的5nm、7nm芯片。在全球能够生产这类芯片的代工厂极少,台积电、三星两家头部企业垄断了大部分市场。

然而,再强大的巨头生产能力也是有限的。但芯片的需求却在继续扩大。

2020年全年,中国手机市场上,5G手机出货量占比超过52%。2021年,各大手机厂商还要加速推出新机。小米预计出货量将达到3亿台,荣耀目标1亿,iPhone12的销量也被分析师看好至2.3亿台。

这么大的需求量,却需要争夺有限的芯片产能,怎么办?

囤货,疯狂囤货。

尤其是2020年5月,华为被美国列入实体清单将满一周年之际,美国政府对华为实施第二轮制裁,要求使用美国技术的晶圆代工厂在替华为生产芯片前,必须先获得美国政府许可,当时未完成的订单要在9月15日之前完成。

为了给之后的生产计划留出足够的空间,华为赶在禁令生效之前下急单,5月至9月间,各大晶圆代工厂和芯片供应商忙着给华为生产。有消息人士透露,当时高端芯片制造和封测,只要有产能能够生产出来,华为基本“包圆”了。

其他厂商也没有闲着,在想方设法争夺华为空出来的市场份额时,也在防范着自己成为下一个华为。

当前,国内手机厂商争相在技术上升级换代,5G技术浪潮下,各类有关电源、摄像头、处理器等等模块的升级层出不穷,但在高端芯片领域,仍然要受制于海外技术和厂家。

中芯国际此次虽然已经给ASML下了12亿美元光刻机订单,3月1日,美国四部委也已批准美领先设备厂商向中芯国际供应14纳米及以上设备的供应许可。

但这些技术在芯片领域,已经不是前沿技术。中芯国际想要在高端芯片领域有所建树,还需要很长一段时间。

中芯国际或许等得起,但需要芯片的厂商们等不起。

恐慌情绪蔓延之下,厂商之间的一场芯片争夺战就此展开。2020年下半年,OPPO手机加单至1.1亿部,约为2020年上半年的1倍。

每个手机玩家都明白,芯片就这么多,我拿的多一点,别家就拿的少一点。

每部手机都要用芯片,有多少芯片,就等于有多大的产量,相当于提前锁定了销量。

各大手机厂商的加单备货,让芯片工厂的产能成为稀缺资源,不仅需要在手机厂商的订单之间分配,还要在手机芯片和汽车芯片乃至于其他各类芯片之间分配。

僧多粥少的环境里,全球芯片企业产能不足,芯片荒也就不足为奇。而这,会成为中国芯片企业的超车机会吗?

自华为芯片被“锁”以来,国内一直在试图推动国产芯片的技术提升。

2018年,国内集成电路设计业的消费需求在全球占比为34%,但是国内的生产能力只占全球7.9%。

根据国际半导体产业协会(SEMI)去年12月的报告,中国已成为2020年半导体设备的最大市场。

生产能力和需求之间的巨大落差,导致国内每年在芯片进口方面,耗资巨大。2020年中国芯片的进口额为近3800亿美元,折合人民币超2.4万亿元。

这其中,国内的芯片投资少,是首要问题。《中国集成电路产业人才白皮书(2017-2018)》数据显示,全球半导体产业投资额几乎年年在600亿美元以上,而国内的芯片产业投入仍然远远不足。

事实上,国内早已在着手解决这个问题。

2014年,随着《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布和国家集成电路产业投资基金的启动,全国各地就掀起芯片产业发展热潮,一个项目投资动辄数百亿元乃至千亿元。

例如武汉临空港经济技术开发区内轰轰烈烈的武汉弘芯项目、川成都高新区的格芯(成都)集成电路制造有限公司、陕西西咸新区沣西新城的陕西坤同半导体科技有限公司、淮安的德淮半导体有限公司、贵州贵安新区的贵州华芯通半导体技术有限公司等等。

这些公司无一例外,尽数崩塌。其中,武汉弘芯的倒塌更是令人唏嘘。

武汉弘芯总投资额约200亿美元,约合人民币1280亿元,主要投资项目为预计建成14纳米逻辑工艺生产线,总产能达每月30000片,并且在规划中还要建成总产能达每月30000片的7纳米以下逻辑工艺生产线,以及晶圆级先进封装生产线。

美好的想象没有敌过残酷的现实,短短一年多时间里,分布于江苏、四川、湖北、贵州、陕西等5省的6个百亿级半导体大项目先后停摆。

这批芯片项目,没能推动中国芯片往前大发展,烂尾潮反而成了芯片发展的阻碍。

即便如此,国产芯片的征程仍然不能停止。

中芯国际的光刻机订单,或许是一种希望,但把中国芯片的未来只寄托于一个中芯国际是远远不够的,甚至十个中芯国际也不够。

必须要打造一个产业集群,掌握芯片生产的各个环节,在核心技术和基础研究上都有突破,在产业链、供应链上都达到完善,或许能让国产芯片走到新的阶段。

2月26日,工信部牵头相关单位编制的《汽车半导体供需对接手册》,收录了59家半导体企业的568款产品。覆盖计算芯片、控制芯片、功率芯片、通信芯片等10大类,53个小类产品,占汽车半导体66个小类的80%。

20年的全球化浪潮,早已将不同国家,通过产业链交织在一起。在新冠肺炎的影响下,产能出现极端紧缺,此前国与国在贸易与技术之间的封闭与对立,也被逐渐撕开了一道口子。给了发展中国家更多的机会。

大幕早已拉起,接下来的每一步都是在唱好这台戏,但这场演出,还需要很长的时间。

金角财经开通视频号了,下面为我们的视频【在小区被毒蛇咬伤后,我被物业告上法庭】,欢迎大家留言互动,关注我们。