爱因斯坦认为一切都应该尽可能地简单,但不要太简单。如果你不能简单地解释一样东西,说明你没真正理解它。逻辑前提越简单的理论,越有序,结构越紧密,应用范围也越广,包含的信息量也越多,逻辑前提越复杂的理论则相反。14世纪圣方济各会修士

奥卡姆

提出的“奥卡姆剃刀原理”:“如无必要,勿增实体”,即“简单有效原理”。正如他在《箴言书注》2卷15题说“切勿浪费较多东西去做,用较少的东西,同样可以做好的事情。”

彭文生先生新近出版的《渐行渐近的金融周期》提出一个简单的金融周期框架,有效地解释和预判中国的金融市场走向。作为中金公司最早的经济学家之一,基于中金公司丰富的资源,彭总结合宏观视野和微观观察探寻出一个具有实践意义的中观视角。似乎只有商业机构的研究者才能提出接地气的观点,类似于野村首席经济学家辜朝明和桥水创始人Ray Dalio。彭总行文流畅结构紧密,可读性强,果然有“天下文章出桐城”的遗风。

框架要点:

1.财政政策释放的本位货币推动通胀,如二战之后到70年代的美国,金融机构释放的信用推动资产价格上涨,如2008年至今的中国。

2.金融管制时期,财政政策主导需求。金融自由化时期,作为抵押品的房子和金融机构释放的信用相互推动,房价和金融杠杆共同构成泡沫。

3.金融周期下半场,去杠杆伴随房价下行,利率水平前高后低,应当宽货币、紧信用、宽财政,对冲需求下行。

基于金融周期和产能周期的框架,我们尝试着分析宏观和企业行为

2002-2008年

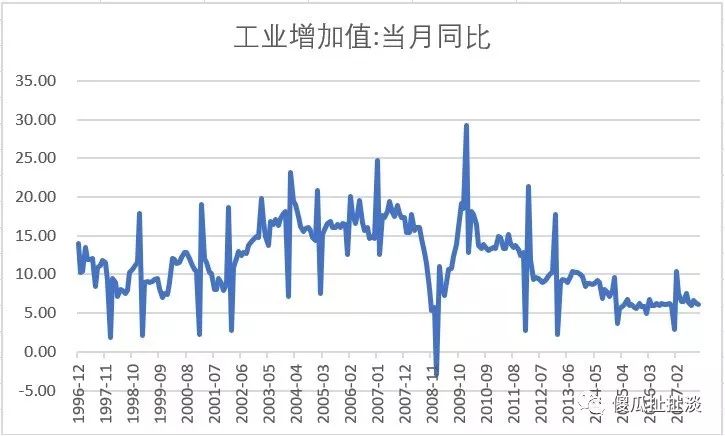

2002年是一轮产能周期的起点,PPI见底回升,在2007年达到峰值之后,由于全球金融危机暴跌到-10%。在4万亿的刺激之下,PPI再次启动至2011年,然后连续下跌到2015年底。2016年初本轮产能周期开始。

按照彭总的观点,以2008年为分界点,中国进入金融自由化时期。2008年以前,中国金融体系以银行主导,银行执行的是政府指导的表内业务。银行和财政释放的本位币再加上外汇占款构成了中国流动性的主体部分。

以本位币为主的流动性推动了通胀,而资产价格并不剧烈。

无论是1996年还是2004年或者2007年,CPI时常冲破3%,通胀魅影挥之不去,宏观调控是那个时代的政策常用词。

从微观层面来看,投资制造业效益可观。

地方政府大力发展投资公司,兴建产业园,积极招商引资。中国固定资产投资增速一骑绝尘。

疯狂的固定投资在2003-2004年引起中央对于经济过热的担忧。2003年中央经济工作会议上提出“要密切关注宏观经济形势的变化,针对苗头性问题,适时适度地进行调控,增强调控的科学性、预见性和有效性。”2004年4月28日,以中央处置“铁本事件”为标志性起点,宏观调控全面启动。5、6月间,全面清理固定资产投资项目、全面清理整顿开发区、治理整顿土地市场、冻结土地审批等等,剑锋所指,皆是固定资产投资的“热灶”与要穴。 固定资产投资具有惯性,严厉的调控并未遏制住投资的冲动。在连续上调存款准备金之后,央行终于启动加息,一轮加息周期开始。

2002-2008年的宏观和企业行为验证了彭总的前金融周期本位币主导阶段的经济现象。在财税分离的激励制度下,地方政府以土地为载体推动固定资产投资,唯GDP主导最大化地方政府利益。供给不足的前工业化阶段,企业只要扩产就能赚钱。地方政府和实体企业找到了共同的利益点。

2008年至今

2008年金融危机之后,外汇占款大幅下降,中国商业银行取而代之,信用取代本位币成为启动中国第一次金融周期的发动机。

有必要提一下2008年推出的4万亿,4万亿推动的固定资产增速在2009年升至次高点,两年之后释放的供给在2011年形成了上一轮产能周期的顶部,产能过剩导致价格崩塌一直跌到2015年。中国在2011年最终完成了工业化,供给不足从此告别历史舞台,2009年固定资产投资增速的最高点成为历史绝唱。2011-2015年是产能周期下半场的消化过程,中国传统经济部门在这个过程之中完成了格局稳定,这是2016年新一轮产能周期至今为何只有龙头受益的原因,区别于2002年和2009年人人受益的早期阶段。从这个意义出发,即使经过2016-2017年产能利用率的显著回升,2018年之后是否存在全行业显著的固定投资回升是值得商榷的。这类似于你是否会在美国新建一家化工厂挑战今天的杜邦?

言归金融周期,2008年之后,信用的抵押品—土地和房子正式成为中国经济金融的主角。类似于2002-2008年,积极的推动者依然是地方政府,激励机制依然是土地出让金为主的分税制,唯GDP依然是利益最大化的所在。区别在于,企业从2002-2008年的制造业企业变为房地产企业,本位币驱动通胀变为信用驱动资产价格暴涨。

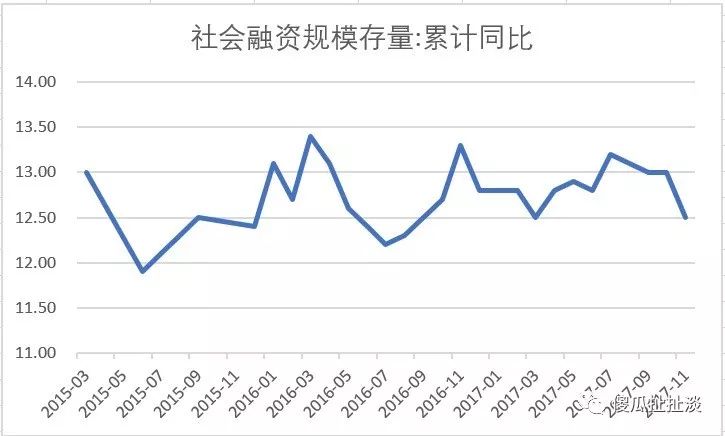

中央对于资产价格的暴涨是有警惕的。虽然M2在强力调控之下,但是信用通过表外的马甲绕开了监管,催生出全球最大的影子银行。

眼花缭乱的金融创新堪比于2008年美国金融危机之前的各种CDS,M2已经不能代表中国的真实金融规模,直到近两年央行开始使用社会融资总量的测量工具。可以看到社融增速超过M2增速,很多流动性还不受监管。

地方政府控制土地供应抬高地价,房地产商通过预售获得资本金然后获取银行融资(明斯基眼中的旁氏融资)。地方政府的城投项目通过影子银行获取表外融资。股份制银行通过理财产品等高息渠道获得资金投资股票债券地产基建项目......所有这些资产在不受监管的刚兑前提下只有上涨这一个路径,直到发生2013年的钱荒和近期发生的同业利率债券收益率飙升,资产收益无法覆盖负债成本。

未来

按照彭总的预判,在金融周期顶部去杠杆,去杠杆必然引发抵押品或者相关资产价格波动。实际上,2013年钱荒的时候已经接近金融周期顶部,当时选择一波放水去地产库存再次抬高了资产价格和规模。现在全球经济复苏,地产库存已转移到居民手中。金融杠杆,企业负债和地方政府负债加速去化的时机已现。

无论是去杠杆还是稳杠杆,资产价格波动必然引起需求波动,彭总认为需要宽货币宽财政对冲下行,紧信用做手术。想起楼继伟部长在2017年初说不能再浪费买来的时间,站在这个角度回看过去两年中国地产去库存加大基建投资的政策初衷不是为了传统经济部门的新周期而是避免在不利的环境之中去杠杆,因此未来一段时间做减法大概率没有商量的余地,这个任务在2017年中央经济工作会议列为首条,这个任务和当年的宏观调控别无二致。

比较2002-2008前金融周期和2008年至今的金融周期,核心驱动力都是分税制下的地方政府唯GDP驱动的激励机制。这个基础没有变化,过去十五年的调控都是无果而终,因此十九大提出的从唯GDP到高质量增长,从分税制到财税体制改革才是更有意义的改革。

回到金融市场,从2004年的铁本事件到今天的监管重拳资管新规,从2004-2005年五朵金花和一天50亿成交量到今天的漂亮50和要命3000,本质上都是消灭流动性杀估值。2005年跌到998,最终茅台也抱不住团,至于未来二级市场如何已经不是本轮政策考虑的重点。调控结束,去杠杆完成,市场才能恢复正常。

每个人都是时代的产物。有的周期短,易于辨识;有的周期长,难以跨越。区别运气还是能力的前提是认识主要矛盾,感谢彭文生先生提供的这个框架!