本文转载授权自开始吧旗下自媒体:

有束光(ID:onelight01)

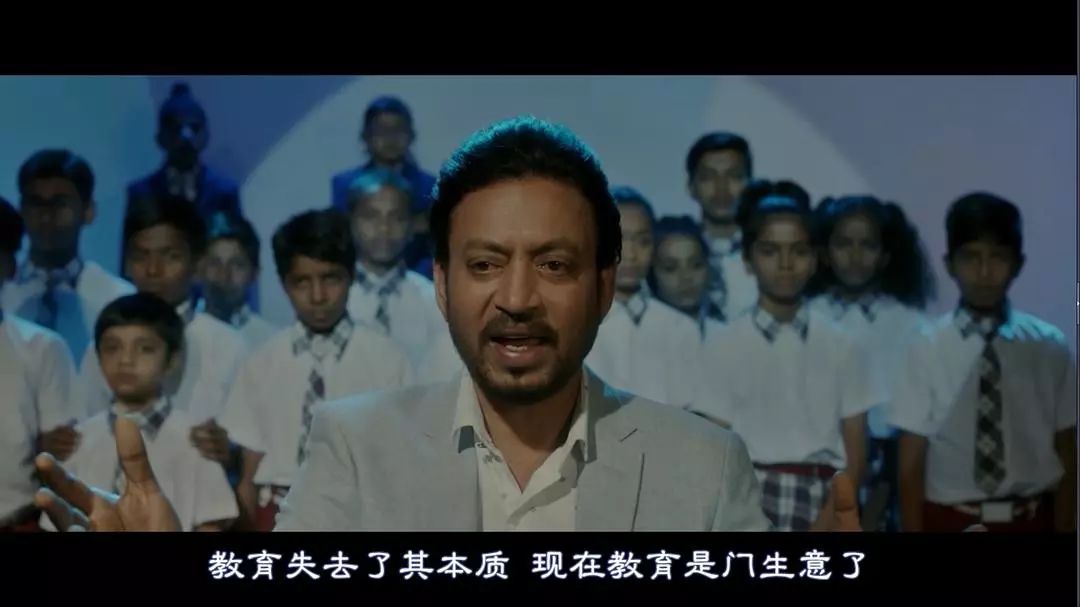

“又一部印度电影拍出了中国家庭的痛”。

4月4日上映的印度电影《起跑线》,再次让中国人扎心了。片名源自“不要让孩子输在起跑线上”,这条起跑线就是教育。

父母们为了替孩子追求“更好的教育”拼尽全力,市区户口、学区房、兴趣班、推荐信、学校门口深夜排队、暗箱操作……偏偏把象征公平的“起跑线”变成了一门生意,成了最最不公平的东西。

这样的教育,真的是我们所有人都期待的吗?

天还没亮,拉吉就被妻子从家里赶了出来。他打着呵欠,睡眼朦胧的从车里钻出来,看着眼前已然拐了几个弯的百米长队,不可置信地瞪大了眼睛。

“怎么还有人带着睡袋来排队,用矿泉水瓶接尿呢……”他狠狠揉了一把自己乱糟糟的头发,小声嘀咕着“这太疯狂了”。

“一点也不疯狂,这可是学校招生。”排在前面的男子突然回头一脸严肃的回应了他。

当地的好学校招生,家长彻夜排队,这样的场景熟悉不?

在我们的新闻里,屡屡发生。若有已为父母的光友,可能也亲身经历过这样的事情。

而如此现实的一幕,又被印度人拍进了电影里——

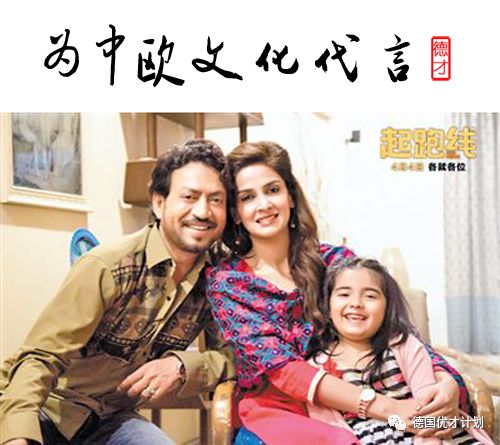

《起跑线》

。

继《摔跤吧!爸爸》击中我们“重男轻女”的痛点后,

这部新的印度片狠狠抨击了

我们当下更焦虑的问题——

教育

。

孩子只有接受了好的教育,

才能有好的未来,

这一点,印度和中国都认同。

电影简介很简单:一对中产阶级的印度夫妇拉吉和米图,为了让女儿皮雅进名校,接受好的教育,想尽了各种办法……

影片开场寥寥几分钟便交代了老爸拉吉的故事:裁缝店的穷小子努力奋斗,不但娶了自己心仪的漂亮女神,还当上了大老板,有一个可爱的女儿,生活自然是美滋滋了。

但一个现实的问题突然摆在了眼前:

女儿要上学了

。

老爸不以为然,上就上呗。可妻子不行,只能在杂志评选出的最好的五个学校里选择一个。

为什么?因为在精英学校全英文教学的环境下,孩子们可以说一口流利的英语。

在我们国家,英语不仅仅是一门语言,还是“阶级”。

成为这个阶级的一部分最好的办法就是:在好的学校读书。

其实在中国,也是如此,不是吗?

这并不是夸大其词。

就连有钱人家的小孩子,

都以会不会说英语来决定交朋友。

可是,好的学校只收3公里范围内的学生。

他们要买学区房了。

对有钱的老爸来说,换房不是问题。

难的是如何融入小区里上层人士聚集的圈子,

让女儿交更多的朋友。

为了这个目的,他们出尽了洋相,

但总算混出个脸熟。

可这都只是准备工作。孩子入学真正的难,还在后头呢。

报完名之后,紧跟着的就是面试。学校不仅要考核孩子,还要从家庭背景、经济实力、谈吐思维等多方面考核父母。

父母能力不过关,孩子再优秀,也不会收。

因此在朋友的介绍下,夫妻俩带着女儿去了专门的培训机构。

女儿要开始参加兴趣班,每天五门,全方位查漏补缺,因为她已经落后同龄人太多了;

父母也要参与培训,着装上要像个“有品位的有钱人”那样,懂得说“冠冕堂皇”的赞美之词,还要参加一次又一次的模拟面试,学会各种套路……

为了给校长一个好印象,他们特意把能买到的名牌都穿在身上了。反而被培训顾问嘲笑了。

尽管如此,他们还是落榜了。原因很简单:

学校不会录用店铺老板的孩子。

其实夫妻俩并不是没有受过教育,妻子米图甚至可以说一口流利的英文。他们只是像大多数孩子那样,在公立学校上学而已。

但现在,最好的教育资源都掌握在私立学校手中,公立学校已经变成了这样:缺少桌椅,孩子们不得不坐在地上上课。

厕所简陋,臭气熏天

玩的乐器是孩子们

用扫帚、废水桶自己做的

……

绝望之际,一道可以钻的漏洞冒出来了。政府为了保证贫困学生的受教育权,规定私立学校必须有25%的名额留给贫困生。

而从贫困学生手里抢一个名额,只需要让自己“成为”穷人就行。

拉吉带着妻儿决定暂时搬到贫民窟装成穷人,只要骗过学校的上门检查,立即搬回自己的私家别墅。

但就在这谁也瞧不上的贫民窟里,他们一家却学到了好学校从来不会教给孩子的知识——

善良和真诚,皮雅也交到了最知心的朋友。

明明是一贫如洗的邻居,却愿意把家里所剩不多的大米,辛苦挣来的工资分一半给老爸,让他们能够度日;

甚至为了替皮雅争取机会,他可以冒着生命危险撞车碰瓷……

当老爸意识到,他要偷走的不只是一个名额,而是一个穷苦家庭的未来的时候,他的良心受到了拷问。

“一切为了孩子”,就这一句话,让父母变成了自己曾经最讨厌的样子,而孩子未来也会变成被人讨厌的样子。

这就是这些父母所希望的吗?这就是我们追求的精英教育培养出来的人才吗?

拉吉做出了自己的选择。

(这个选择是什么?我希望大家能去电影院了解)

而电影之外的我们,又作何选择呢?

2006年,一部名为《没有起跑线》的真人秀在全网热映。“

赢在子宫里

”“

赢在射精前

”这样的话虽然听来可怕,但还是有不少家长高度赞同。

其背后的根源,是我们的父母希望“孩子能过得比他们好”。于是,家长们亲手把孩子本应快乐的童年变成了竞技场,启蒙班、兴趣班、奥数班,音乐班,还有各种体育竞赛,“你有我也要有”“大家都有的,我要更精”。

《没有起跑线》视频截图

现实往往比电影所展现的更为魔幻。

学校门口彻夜排队的家长 图片来自中原网

学校门口排队等候的家长 图片来自网络

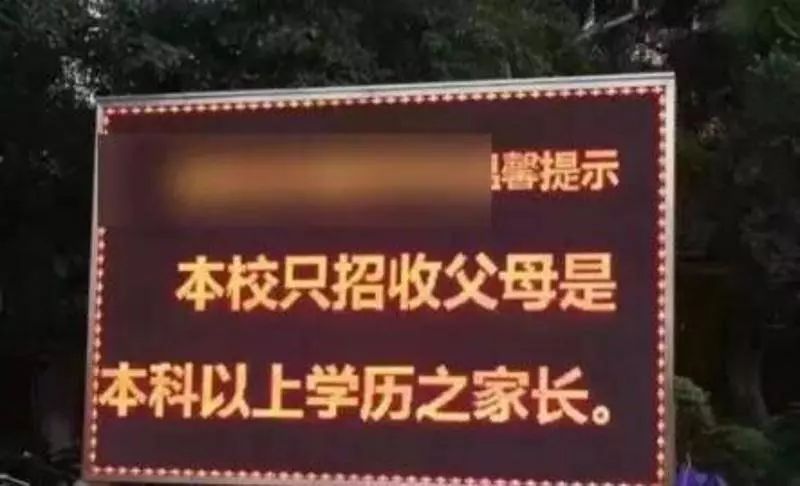

图片来自网络

2017年,北京文科高考状元熊轩昂的一番话刷爆朋友圈:

现在的状元都是这种家里又好又厉害的。现在农村地区的孩子越来越难考上好学校,而像我这种父母都是外交官的中产阶级家庭的孩子,享受北京教育资源上得天独厚的条件,对学习习惯和性格上培养都是潜移默化的,每一步基础打的牢靠,所以最后自然就水到渠成。

所谓教育是为了让我们成为更好的人,它曾经被视为打破阶级壁垒的主要通道,是无数人渴望改变贫富差距的唯一出路。

而如今,我们亲手把它变成了通过教育也无法改变的绝望。

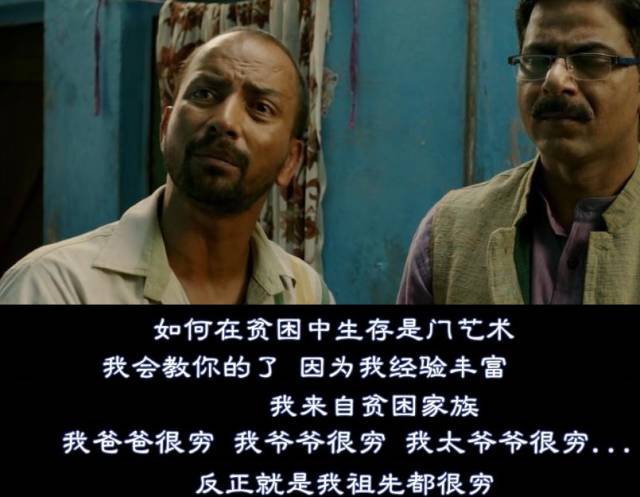

当贫困变得世代相传,谁还会相信教育真的能改变未来呢?

受教育本是人人都该享有的基本权利,当它变成了多数人都享用不起的奢侈品的时候,教育又意味着什么呢?

也许有人会说,这个社会就是这样,你不拼,不能阻拦别人拼。但仔细想想,这种拼,实际上是放弃了道德和原则的“努力”,抛弃了这个社会本该有的公平和公正,游走在规则之外的黑暗角落。如蚀堤白蚁一般,一点点让教育变得腐朽、溃烂,直到某一天,轰然倒塌。

可悲的是,这样的事情,在我们身边比比皆是。