央视春晚彩排如火如荼,节目单不断更新,先是有蔡明节目被毙,后又有杨丽萍被邀请而再被撤掉。

究竟是老艺术家们已经被时代抛弃了?还是那台晚会自己有问题?

杨丽萍的节目被春晚拿掉,是件好事

文|

闵思嘉

作者简介:影评人闵思嘉,爱吃辣,人不辣,文章辣。带你看懂娱乐圈和电影背后的逻辑。

昨

天杨丽萍发微博,说自己的舞蹈节目被春晚拿掉。言辞中我们能看出来,最开始是春晚先邀请她。但即便是橄榄枝也不能成为保证,最终节目还是没法和观众见面。

光看舞美图你都能感觉出来,被拿掉当然不是因为舞蹈不好,而是因为这样的舞蹈对于春晚来说,实在是太前卫、太实验、太具有挑战性。那种扑面而来的原生态、野蛮质感、原始气息、动物性甚至荷尔蒙味道,都已经不是现在的春晚能接受的了,更不是春晚想要的那种关于“牛”的定义。

所以今天想来聊聊春晚,这个中国内地最早,曾经也是最好的综艺节目。

不管我们今天如何看待春晚及其影响力,一个事实是,它的确在过去的几十年间构成了某种文化现象。

尤其是在网络还没有那么发达,观众们只能从电视中获取关于明星、娱乐、文艺和世界的动态消息的时代。

不过短短几十年时间,春晚就从弄潮儿成了吊车尾。随便搜一下今年的春晚节目排练,很多人都在说。凭什么杨丽萍的节目被拿掉,留下来的都是流量们的表演。

春晚,从时代潮流的引领者,变成了那个在拼命追逐潮流的人。

网友评价杨丽萍无缘春晚事件

1983年第一届春晚的时候,都没有专业的主持。

马季、姜昆、王景愚、刘晓庆担任了晚会的串联人,前三位是喜剧

表演艺术家,刘晓庆是家喻户晓的演员,从主持人身份你就能看出来它没那么正式,更像是大家聚在一起的娱乐。

我专门回去翻83年春晚视频的时候,发现晚会开头还有动画片,做了从狗年到猪年的交替,还给几个主持人都做了动画形象,给人的感觉,就特别亲民。

1983年春晚是这样的

那时候年夜饭的概念也很强,大家都坐在台下一边吃饭一边看节目,轮到谁表演,谁就直接从桌子上站起来上台去表演了,轻松自然又随机。

那种热闹和烟火气,是现在饭桌边精致摆拍、努力看戏、微笑鼓掌的艺人们,所没法提供的。

1983年春晚,还有工农兵学的气息

早年的春晚,都做过很多引领潮流的事儿。

比如1983年,就为了增强互动,让观众通过电话来点播节目。

主持人刘晓庆还会说:“请大家记好他们的名字,一会儿好点播他们给大家演出精彩的节目。”所以那时候春晚表演,并不是像现在这样彩排过无数次,卡着秒上,甚至会因为时长问题被拿掉的。

观众点播,艺人们就得表演,放到现在哪儿能行,也就只有老一辈表演艺术家,底子够深厚才敢这样。

1983年春晚非常即席

83年春晚有个大事是李谷一的《乡恋》。前情是这首歌是《三峡传说》的插曲,因为唱法轻柔,和平常大家听的民歌不太一样,很快流行开来,却被批评是“靡靡之音”,“黄色歌曲”,“大陆邓丽君”,然后这首歌就被禁了。

但春晚当天晚上,通过电话点播《乡恋》的人实在太多,甚至还有人递条子点播这首歌。当时的导演黄一鹤不敢做决定,把点播的要求给到了当时的广播电影电视部部长的吴冷西面前,吴拒绝了五次,但电话还是在不断打进来。

最后还是吴拍板,李谷一才表演了《乡恋》,这首歌也才算是正式解禁。那时候的春晚,就能有这么敢。

李谷一唱《乡恋》

春晚也引领过潮流,张明敏就是在1984年的春晚上唱过《我的中国心》后,一炮而红,他的金丝眼镜也一度成为潮流装扮,他当时的打扮,洋装配围巾,多少也有对《上海滩》中周润发的借鉴,在那些年都是流行。

张明敏唱《我的中国心》,影响深远至今

1984年是春晚的一个转折点,因为《中英联合声明》的签订,香港确定在1997年回归,

以张明敏为前奏,之后的春晚大量邀请港台歌手表演,某种程度上来说,是为1997年香港回归,

在文化和娱乐上时刻准备着的时代逻辑,于是时代的节点也就成了节目风格的变化节点。

于是在这之后,我们听到了汪明荃的《问候你,朋友》、 《万里长城万里长》、《家乡》。

这些歌曲和《我的中国心》一样,都有关于“家”“故乡”这类的主题。

TVB大姐大汪明荃唱《家乡》

还能举出的例子,有1998年刘德华、张信哲、毛宁合唱的《大中国》。

刘德华、张信哲、毛宁合唱《大中国

》

刘德华、张信哲、毛宁合唱《大中国

》

2012年王力宏《龙的传人》,这首歌其实在1985年和1988年的春晚上都唱过,1988年的侯德健直接站在观众席里弹吉他唱的,和现在王力宏的唱跳版本听起来感觉完全不一样。

曾经的“台湾歌手”现在的“新西兰歌手”侯德健唱《龙的传人

》

另一个不得不提是1987年的费翔。他那年唱了两首歌,《故乡的云》也是在传统明星会在春晚上表演的“家国”主题范畴内。

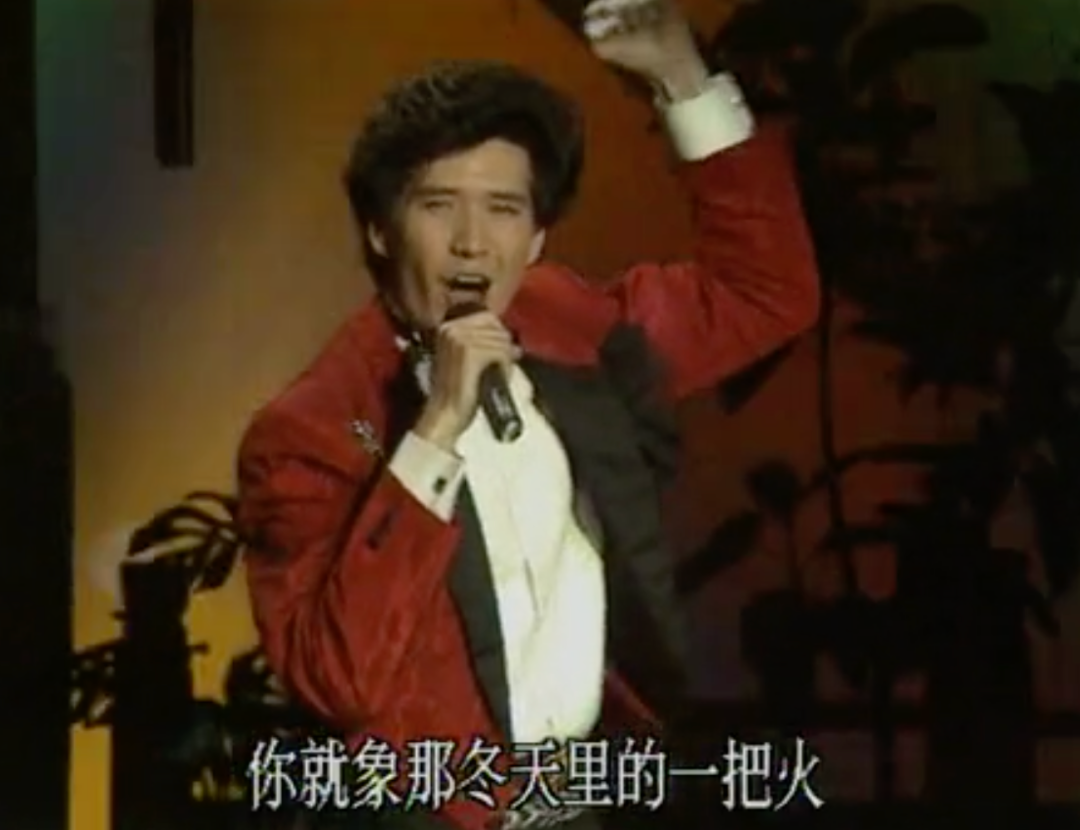

但《冬天里的一把火》是绝对的现象级曲目,虽然现在觉得这首歌没什么,但当年他穿着红色西装在春晚舞台上大跳劲舞,就已经是大众认知里的摇滚青年,击中无数少女心。

第二天费翔就家喻户晓,费翔头、费翔西装、费翔舞成为模仿潮流,他也迅速确定了大众情人的标签,马上打开了内地市场,开起了巡回演唱会。后来赵丽蓉还在《如此包装》的小品里跳过这个舞,足以证明其大众流行度。

费翔凭借《冬天里的一把火

》大火特火

类似的还有王菲,虽然她北京出生,但在香港出道,早年唱粤语歌,算是港台歌手,虽然1994年就发行过普通话专辑《天空》拿过奖,但还不算真正在内地大火。

1998年和那英一起唱的《相约一九九八》,可以说才是王菲打开内地市场的一个节点,甚至从那年开始,双丸子头都成了流行。

王菲那英唱《相约一九九八

》,被一代人视为童年回忆

同年的大火曲目还有范晓萱和解晓东合作的《健康歌》,也算当时港台音乐代表流行作之一,更是初代广场舞金曲。

可如今再看这首歌,想到的是范晓萱的转型,小魔女形象对她的限制,娱乐场真真假假的两面性不过如此。

范晓萱、解晓东合唱《健康歌

》

另一个春晚上还可以前卫的例子是1999年梅艳芳的《床前明月光》。

那是她唯一一次上春晚,这首歌对原诗的化用,造型,唱腔,舞台意象,一个人唱完全场的台风,放到现在来看,都很难得。

梅艳芳唱《床前明月光

》,是她难得的进入大陆荧屏之一

有很多的金曲都是在春晚的添砖加瓦下火遍全国的,1999年任贤齐的《对面的女孩看过来》,是那个年代表述爱情的方式。

任贤齐唱《对面的女孩看过来

》,也是风靡一时

2001年李玟的《好心情》,2003年郭富城的《动起来》,又是某种和世界接轨的劲歌热舞。

郭富城唱《动起来

》,某种意义上已经是港星最后的辉煌了

杨丽萍的舞蹈,也算歌舞类节目,放到这里面来,就显得比较特殊了。

她几乎是国内唯一一个因为舞蹈拥有等同于明星身份的人,不过她本人的心思都在舞蹈上,应该并不想也不需要这样的标签。

她历年上过春晚的舞蹈,本人最广为人知的孔雀舞,包括一直在致力推行的,都是少数民族舞蹈艺术文化。当然,民族题材跟春晚非常贴合,毕竟56个民族一家是大主题。

但杨丽萍的舞蹈已经不再是以前的《雀之灵》,现在的春晚也已经不是过去的春晚。

年轻的杨丽萍和她的《雀之灵

》

把春晚看做一个文化产品,歌舞类节目、语言类节目一直里面是最为吸引大家的部分。歌舞类里的重头戏就是明星,在特殊的时代里,这不仅带来娱乐,又有两岸交好的作用,也就一度造就节目主办方大力推进,引领时尚潮流,观众也开心的局面。

至于语言类节目,就以内地喜剧表演家为主,内容关注普通百姓生活,简单说就是接地气,也造就了非常多的经典作品。

春晚上的相声小品发展史,背后是中国市民喜剧的面面相,比如黄宏的“农民工喜剧”,赵本山的“社会主义新农村喜剧”,陈佩斯的“混混喜剧”,潘长江以其相貌嘲讽为基础的“当年中国青年婚恋喜剧”,赵丽蓉的“中老年女性喜剧”,啊我实在是喜欢以前的春晚小品……

但语言类节目的发展繁荣和如今的下坡路,那又是另一个话题了,有机会再聊吧。