撰文|卡卡

编辑|夏末 青木

出品|腾讯新闻谷雨工作室

1952年,有个学农业的中国小伙,经过重重选拔,以优异的成绩取得了飞行员的资格,如果不出意外,他的一生将和天空打交道。但命运这种事,谁又说得清。

当时,国家鼓励大学生投身到国家经济建设当中,于是这个小伙被原路退回,继续在西南农学院读书。

这个看似无足轻重的改变,却为之后的惊人巨变埋下了种子。

这个差点成为飞行员的小伙,叫袁隆平。

壹|A面袁隆平

学农,是袁隆平小时候就有的想法。

说来有趣,仅仅是因为老师带他们去一个私人的园艺场里郊游,小小的袁隆平看到亮红桃子挂树梢,翠绿葡萄悬头上,顿时觉得农业的世界,太美了。

长大后,他就报考了西南农学院攻读农业。

虽然这途中,他差点成为国家游泳队队员、空军的飞行员,但还好,老天又把他拉回了轨道上。

如今,袁隆平因为“世界杂交水稻之父”的称号,而被我们熟知,但这称号来之不易。

1960年,袁隆平意外发现一株特殊性状的水稻,为杂交水稻带来了可能性。

1965年,袁隆平在14000多个稻穗中找到6株可供实验的不育株。

14000多个稻穗中找6株,这需要极致的细心,和极大的耐心。

当时的人们不懂袁隆平在做什么,就觉得他是个无所事事、整日在田里晃荡的顽固分子。

最开始的成果,并不如意:

和常规稻对比,杂交水稻的稻谷产量反而减产5%,稻草却疯狂增长。

2012年,袁隆平在国家杂交水稻基地

图|人民视觉

2012年,袁隆平在国家杂交水稻基地

图|人民视觉

有人说风凉话,袁隆平不卑不亢,条理清晰地反驳:

“表面上看这个实验是失败的,但本质上我们是成功的,稻草增产证明了杂交水稻的优势,我们技术选择不当,改进技术,把这个优势发挥在稻谷上”。

目标清晰的人,哪有时间管得了别人的看法,他们只顾风雨兼程,一往无前。

一次不成功,就两次、三次、五次,实验到一百次总会出成果。

秉持着这样的想法,袁隆平和团队研究的杂交水稻最终问世了。

1976年,袁隆平(右)观察杂交水稻生长情况

图|新华社

1976年,袁隆平(右)观察杂交水稻生长情况

图|新华社

这震惊了中国和世界,杂交水稻可增产20%,一年可以多养活7000万人。

不仅如此,袁隆平还把杂交水稻带到了非洲,极大增加了非洲的粮食产量。

至今,马达加斯加的20000货币上,还印着杂交水稻。

贰|B面袁隆平

他毕竟是袁隆平,那个从来不按常规出牌的人。

年轻时,老师给袁隆平的评语是:

爱好自由,习惯散漫。

那时候,别人出勤都打卡,只有他不打。

打不来,这个爱好自由的人,哪能被打卡这种事束缚呢。

年轻时逃过了打卡,年老时却逃不过带团队。

同样是个麻烦事。

在一次采访中,主持人问他:

“带的都是精英,精英难不难带?

”

主持人刚问完,袁隆平抓耳挠腮,整个处于崩溃的边缘……

这精英得难带成什么样,把历经了风风雨雨的老人急成这个样子。

但每每提及成就,袁隆平就特别云淡风轻。

有一阵子,风风火火的网络上,“袁隆平说英语”也被推上了热搜。

网友纷纷表示惊讶:

“以为袁爷爷的农业技术过硬,没想到连英语都这么牛。

”

话传到袁隆平耳朵里,他只是说:

“我这是破碎英语”。

袁隆平特别不服老。

他经常说:

“我是80岁的年龄,50岁的身体”。

就连在英语上,他也在和“老”这个字较劲。

一直以来,他都不懂为什么英语中问年龄总是说old,在情感上特别难让人接受。

于是,问别人年龄时,他不再说“How old are you”,而说“How young are you”。

袁隆平曾经说过:

“我不在家就在试验田,不在试验田,就在试验田的路上”。

这句话,他一直践行到91

岁

。

叁|人生下半场

在腾讯新闻出品的人物系列纪录片《时代|我》中,记录了很多不为人知的袁隆平。

比如,袁隆平的孙女在读幼儿园时,一直以为爷爷是搞天气预报的。

比如,袁隆平首次对网上流传的“还是吃得太饱了”表情包,作出回应。

他说:

“你们年轻人不知道,那个时候饥荒时代,没饭吃真难受,饿死人了。

”

一个表情包,对我们来说是消遣,对老人来说,却是内心深处抹不掉的恐惧,还有让所有人都能吃饱的责任。

正是因为这份恐惧和责任,才让袁隆平把自己的大半辈子,都投入到研发水稻中。

即便已90岁高龄,老人还在探索,他的目标是研发海水稻。

所谓海水稻,是让水稻在盐碱地也能种植成功的品种。

目前,袁隆平已经成功将海水稻种植技术,运用在迪拜的沙漠中,不得不说,这是一个奇迹。

这样,水稻不仅突破了数量的限制,还突破了种植条件的限制。

为了申请建立海水稻研发中心,袁隆平不顾自己的身体,坐2个小时车去博鳌论坛上与李克强总理会面。

他的助理建议,把申请报告转交给总理的工作人员,免得老人舟车劳顿。

但老人一听,立马拒绝,这份申请报告必须由他亲自交到总理手中。

在《时代|我》中,你还能看到认真到极致的袁隆平。

给总理的申请报告上,短短一句话要改上三、四遍,末了,还要让助手打印出来,再校对一遍。

因为这份认真,甚至还闹出了“豌豆悬案”。

一次晚饭,餐桌上没有豌豆,袁隆平问厨师:

“我买的豌豆呢?

”

厨师一会儿指指荷兰豆,一会儿从冰箱里拿出毛豆,都被老人无情驳回……

最后只能说:

“没拿回来。

”

豌豆就是豌豆,不能“指鹿为马”,这是科研了一辈子的袁隆平,必须遵守的底线。

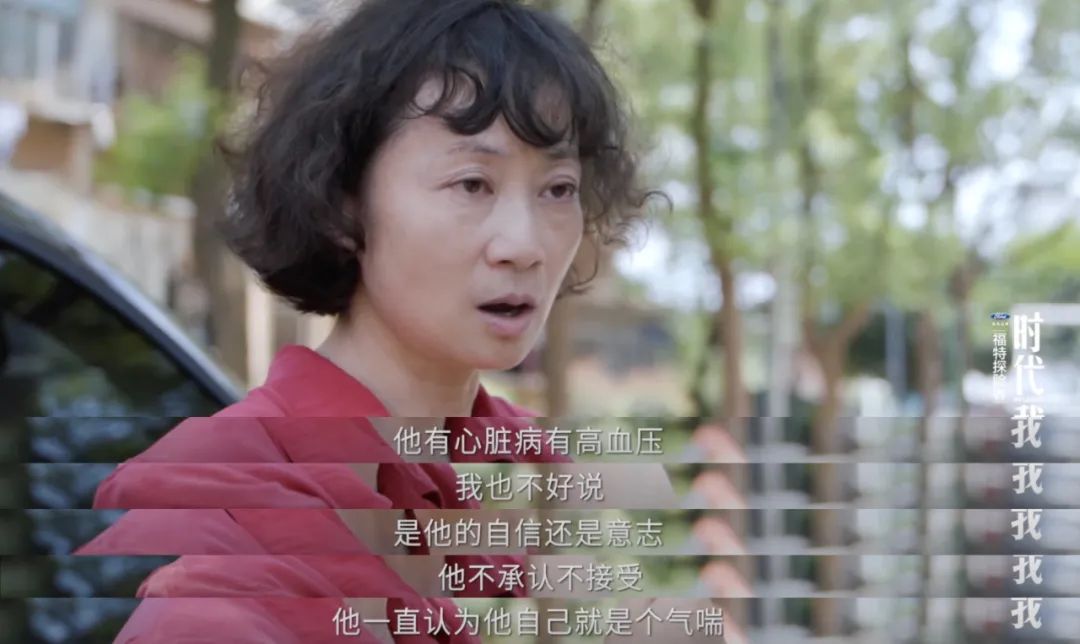

尽管依然不服老,但很多时候,90岁的老人有些力不从心了。

心脏病和高血压,是他身体里的两大疾病,但老人坚称自己得的只是气喘。

身边的人就想办法,小心翼翼地保护着他的这份自信。

去参加活动,从下车到会场的步数,助理都要精确地计算好数量:

100米以内,当中没有上坡,没有台阶。

助理到现场去勘测步数,最后要控制在60步左右。

会场工作人员说:

“走80步吧,然后大家扶一点,稍微带点力,不让他走。

”

助理回绝说:

“他就不愿让你看出他走不动。

”

虽然身体机能衰退,但老人的记忆力特别了得。

他保持记忆力的秘诀就是:

搓麻将。

搓麻将是老人雷打不动的娱乐活动,只要不忙,他一定要找几个牌搭子一起搓几圈。

打麻将时的袁隆平,快、准、狠,身手和思维速度完全不像90岁的老人。

对于这个爱好,老人还有自己的一套说法:

退休的老人不下棋,不唱歌,不跳舞,天天在家里,便有失落感,就痴呆了,幸好,我今年90岁了,脑瓜子还没有糊。

言

下之意是,脑瓜子没糊,意思是因为平时爱搓搓麻将之类的吧……

可爱老人,硬核养生。

90岁,近一个世纪的年龄,老人已经历过太多荣耀和光环,现在他对这些已经不在乎了。

如果不说,很少人知道袁隆平的身价已超过1000亿,也没人知道在达到这个身价之后,老人在采访中,穿的还是35元的衣服。

对于钱,老人没啥概念,他只说:

“要那么多钱干什么,那是个很大的包袱”。

每每有记者来采访,他都不耐烦地将他们赶出办公室,就连《时代

|

我》的摄制组也没有幸免。