《南汉山城》甚至没有讲如何保持国家独立的故事,而是面对改换门庭,换个老大时候,在道义与生死中,如何艰难抉择。

大敌当前,困守孤城,是战是降。是个很现实也很纠结的问题。

韩国电影《南汉山城》试图解决这个问题。当然,是从东亚文化中认知中比较负面的角度。也就是,这个电影其实倾向于投降。

这个问题还可以用另一种角度表达,便是保住性命和保住名节哪个更重要。

电影中主降和主战的两个大臣在国王面前激辩——

尚宪是超然的,臣是卑陋的;

尚宪是忠诚的,臣是不体面的;

就算您下令明天杀了微臣,

也请在今天将微臣的文书送给可汗。

尚宪说的很正确,

但那只是话,

尚宪是认为话语重于生命。

鸣吉所说的活,即是死。

微臣愿意死的轻于鸿毛,

支撑比死还要沉重的生命,

死并不轻于鸿毛。

鸣吉无法分辨生和死,

是将生死混为一谈,

将生变成了耻辱;

无法忍受死亡,

但可以忍受耻辱。

请在此地砍了微臣的脑袋。

到底什么是国君?

就算在蛮夷的脚下,

只要能为自己国家的百姓创造活路,

就是微臣和百姓从心底跟从的国君。

请殿下忍受这份耻辱。

这段对谈的台词实在精彩。

主战的大臣名叫金尚宪,主和的那个叫崔鸣吉。这段事情发生在明末,满洲人势大。逼着朝鲜不再认明朝做老大,而改认满洲也就是日后的清朝做老大的背景下,电影讲述的则是1636年丙子之役时朝鲜国王仁祖及众臣被清军围困在南汉山城四十七天的故事。真实的历史,朝鲜内部经过激烈的辩论,最终向清军投降。

至于激辩的这二位大臣,渡尽劫波兄弟在相逢一笑泯恩仇。几年后居然又因缘巧合的被清军拘禁在沈阳。两人最终达成了谅解。做了很多诗文唱和。电影中,为了显示冲突的张力,让金尚宪自杀了。

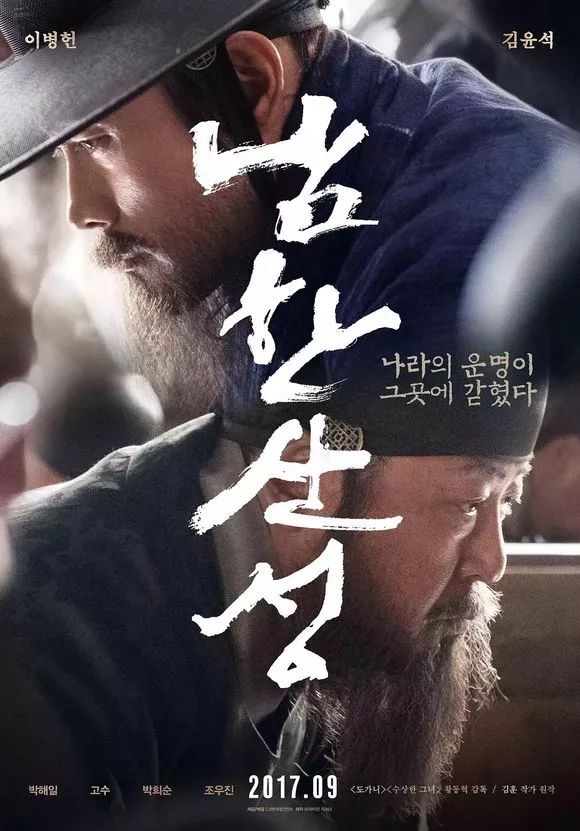

△电影海报

我想说的是,这样的事情,其实在中国历朝历代都有可能发生。但结果大致都有定论。今人甚至都不被允许重新检讨其中的价值取向问题。

有个很著名的例子,便是唐朝的张巡守睢阳。坚持不降。最后弹尽粮绝倒吃人度日的地步,一直吃光全城几万人。直至最后一刻。但被誉为忠贞之士。

我记得即便是古人也对这种行为有过质疑 。比如王士禛在《池北偶谈》讲 被张巡吃掉的小妾转世报应的故事。

所以看《南汉山城》,很感唏嘘。

好电影不见得颠覆三观,但一定对你的固有思维有所冲击。

虽然我们这些年一直娱乐到死,但作为一个容易从内心自我发现的观众,还是应该努力保留着一些比较隐秘的习惯,比如做独立思考。

《南汉山城》里就有这么一段。

爱国的大臣在敌营叱责为敌人服务的本国人,说你也是韩国人。

翻译官说,我的父母是奴隶,我生下来就是奴隶,所以我不是韩国人。

庚子年,龚自珍的儿子据说也做洋人的翻译官,被爱国人士大骂:你怎么能做汉奸呢?龚半伦也说了大致的话。

我倒不是想肯定这样的言论,而是感触,或许只有在我们这种文化中,才能产生如此逆反的言论。

说到底,爱国是不用教的。因为老百姓都是用事实在爱国,真正到国破山河碎。且不去批判当权者究竟是怎么搞乱这个国家的,即便最后有哪一个大人物因为爱国而遭罪的时候,肯定已经有无数的小人物用尸体为他铺设了最后一里路。

所以,我倒是觉得这样的台词其实有着非常叫人警醒的作用。

中国人老早就总结出来了。有多早呢,早在战国的时候。《孟子·离娄下》:“孟子告齐宣王曰:‘君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇.”

谁说人类一定一直在进步。

最近看纪录片《越南战争》。即便是美国,肯尼迪说的一句话“不要问你的国家能为你做什么,问你能为你的国家做什么”,激发了无数的美国人参与了日后被他们总结为一场错误的战争。

当然,有人说,这句话其实已经被我们断章取义了。但语境在变,语义确实会发生质的变化。你可以理解为民主国家对于公民自觉的号召。当然,更可以用于独裁国家,极权对于民众的强制!

谈及民族意识,有人说,日本是拼命忘记历史,而韩国是拼命捍卫历史。题外话是,川普来亚洲,韩国让慰安妇受害者参与接待,让日本人非常不快,几乎引起两国纷扰。影视这块来说,抗日神剧,韩国人不比中国人少拍。

但《南韩山城》这样电影,也能拍出来,我忽然觉得这个国家,还真不是只靠打鸡血让自己兴奋了。

△电影海报

从地缘政治来谈,韩国确实存在着以小事大的历史与现实。

《南汉山城》甚至没有讲如何保持国家独立的故事,而是面对改换门庭,换个老大时候,在道义与生死中,如何艰难抉择。这样的心境,今天似乎在作为大国国民的我们来说,可能相当不屑。

但真从历史上去看的时候,那时候的韩国人觉得满洲人是蛮夷,让他们背叛大明简直是对文明的背离——一直到近代,他们依旧保持着明朝的衣冠以示对于文化的坚持。可是,中国这边呢?长袖马褂金钱辫!

周边国家,何止朝鲜失敬,日本看中国也如是,清初的时候,有华人到日本,日本觉得其清朝的衣冠非常滑稽,而华人解释是最新的式样,但日本人知其底细,相当不屑。甲午日清交战,日本人的檄书,居然号召十八省义士一起恢复中华。所以不屑和歧视是没意思的意淫。

有些事情,其实是没有准确答案的。而历史,其实偶然性大过必然性。所以,我其实无意去认同电影最终的价值取向。而是,看到了对于对立立场的尊重与再思考。

这个意义,大于所谓的政治正确。

有很长一段时间,韩国电影不好看了,除了卖弄颜值和冗长的烂俗剧情,不知所谓。但

一个鼓励电影产业的国家,到底还是有其不可忽略的优势。因为忽然有一天,韩国电影又爆发了活力。

与我记忆中上一波好看的时候,比较起来的话,上一波可能更注重与个体的困惑与情绪(如金基德那波导演)。而这波,忽然对于社会与公众有了和深刻的思考。当然,这不排除与当下韩国社会与政治动荡的影射与反应。

即便如那僵尸片《尸速列车》,说的,其实还批判的是群体中人的劣性;至于反应光州事件的两部大热电影《辩护人》和《出租车司机》,两部质量不可同日而语,后者在我看来干脆是对前者很不成功的的翻版而已。

△电影海报

以为韩国电影的深度不过如此的时候,

有幸看到这部《南汉山城》。时至今日,已经无法不对韩国电影表示尊重。其中的舞美服装场面,对于历史细节的考据,乃至一票实力派演员的精湛表演。是的,电影这门工业其实是值得尊重的。

至于有钱人,闲情逸致玩票可以,但真拿出来漫天盖地的刷屏,就是慢待与亵渎了。

(对话框回复关键词“

药

”提取昨日文章

《中国缺了两味药——少年刺死班主任,谁之过?》

)