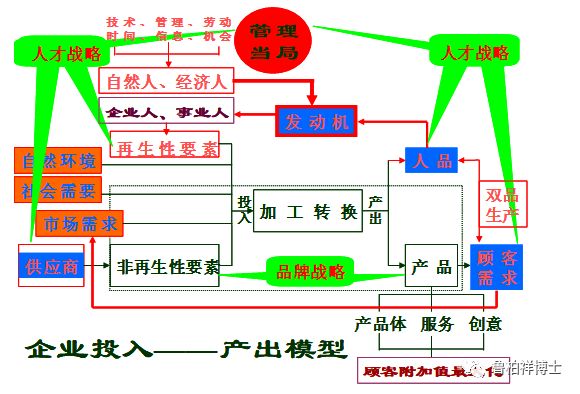

组织进步的落脚点是人,我们从整个企业投入产出的全过程来看人的重要性。

这幅图,我们应该从右边开始看起,也就是我们提出的“双品”生产。这样一来,要素就分成再生性与非再生性的。

首先看再生性的“人品”,人与人之间的根本差别是什么?或者是企业与企业之间的根本差别是什么?无非是有没有企业“发动机”的提升,有提升的门庭若市,没有提升的最终门前冷落。而来自于外部的人,起先都属于自然人和经济人,这就说明他们既是个体的又是自利的,这些人都在为自己着想,这很正常。一个人来到企业,老板首先不要妄想他来是为了帮你。所以对于企业来说,我们就要对这些人实行转换。

当年的延安就相当于一个大染缸,林子大了自然什么鸟都会有,而毛泽东领导下的共产党的高明就在于不在乎他们的过去,而在乎他们的将来,对这些人采取各种方式、运用各种手段,开展各种思想教育工作,把他们逐渐变成新的个体——革命者!因此,凡是正规的企业,新员工进来,一定会进行入职培训,无论是一个人还是十个人。

尤其要提醒的是,越有工作经验的员工,入职时的培训就越重要,越需要“洗脑”。因为他有很长的工作经历,这些经验将来很可能影响到企业的运行。试想,如果不进行漂清,今天倒进一瓶红墨水,明天倒进一瓶蓝墨水,再倒进一瓶黄墨水,里面什么颜色都有,这时的企业会是什么颜色?因此要进行漂清。

尤其是理念、文化层面的培训非常关键。统一的思想、理念、文化层面的培训,其目的就是为了把自然人、经济人(自利人)转换成为“企业人”和“事业人”。但我们并不能奢望所有人都变成“企业人”和“事业人”,主要是公司的骨干、干部或是优秀的职工,其他的员工不转换也是可以的。但无论是谁,对企业的基本理念应该是基本认同的。因为受到这种思想的熏陶后,每一位成员就会有一个是非概念——哪些可以做,哪些不可以做,做事情就会有约束,这样就可以了。在这种情况下,我们再给员工技术、管理、劳动、时间、信息、机会等等。另一方面,老员工还要不断地进入到“发动机”中去进行文化、知识、技能的提升,以不断保证企业进步所需。

公司到底应该实施什么样的战略?

在投入产出模型里面,到处都充斥着“人”的身影,就连产品出去了都是给“人”用的,整个系统都是被“人”所包围。如果要讲公司应该实行什么战略,那么我的概念只有两个:一个是品牌战略,一个是人才战略。品牌就是要走向市场,而最本质的战略还是人才战略。

人才战略是公司的最高战略,根本上取决于管理当局。对于大量中小民营企业来讲,则取决于一个人——老板。如果老板有人才意识,这个老板就是个太阳,照到哪里哪里亮;如果老板没有这个概念,那这个老板就是个月亮,初一十五不一样。

关于企业是能人的集合,很多人能够赞同,所以大家都说企业以人为本,可这往往是一个无用的真理。人类哪件事不是以人为本。这种一般化、泛化的说法并没有揭示实质。否则,这个时代应该称之为“人经济时代”,而不是“知识经济时代”。自从有了知识,人类才开始由“爬行”变为“行走”,明天必走向“飞翔”。

因此,人的概念应该是动态的、发展的,同时也应该有具体的所指。由此,通过对人和事的分析,我们发现,“人”的战略就变成是组织的根本战略,而这个“人”是指整个价值链中的利益相关者,并非仅仅组织内部的“人”。也就是说,

从供应商到终端用户都要纳入公司的“人”的战略中去,人的知识进步之中。

更有甚者,会把还未毕业的大学生都纳入进去,因为企业需要从他们中间引进人才,企业跟很多学校都有联系,使得学生在培养过程中就已经按照企业的意图进行了。

大北农集团,在全国包括浙江大学在内的30多所高校内都设立了奖学金,在这些学校设立“大北农班”,由学生自己报名,每周集中一次,学习接受大北农的文化、大北农的理念。这些学生的毕业实习也就到大北农去了,实习结束,实际上他已经提前一年就接受了大北农的文化,那他就很容易适应。即使他将来不在大北农工作,大北农也给他留下很好的印象,他不会去说大北农的坏话。

大北农把人才战略延伸到了学校,而很多企业延伸到了劳务市场。劳务市场上挑人,如果是“挂”在那里的,肯定好不了的。企业要去“挖”人!当然,不要整个公司的人全去靠“挖”,挖一两个,然后让他们带人,这样就能把企业内在的“人”留下来了,他的肉身走不走也就无所谓了。