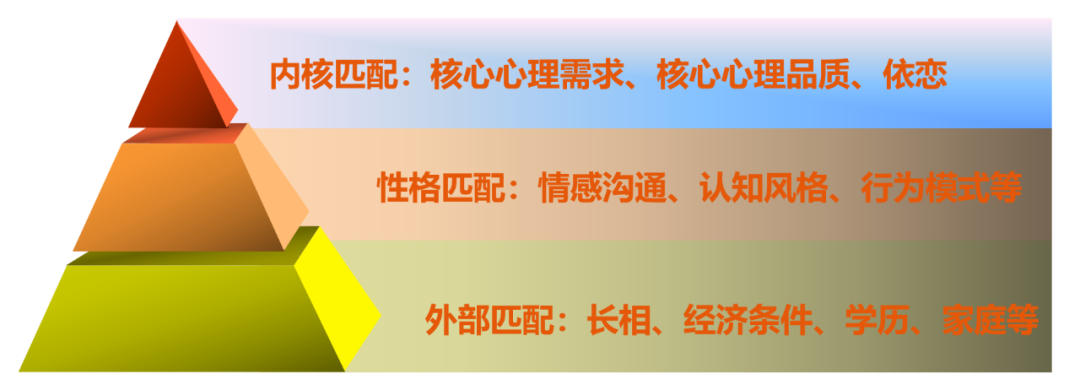

在选择另一半时,你会考虑些什么?

大体上,可以从上图的三个层次考虑。最开始认识一个人时,主要只能从

外部匹配

考虑,外部匹配是最表层的因素,最直观,看得见,同时也确实很重要。外部匹配往往只能让关系的开始看起来不错。

关系更进一步深入,影响两个人关系的东西,逐渐提升到第二个层次,姑且称之为“

性格匹配

”。与外部匹配相比,性格不太容易了解。相爱总是容易,相处太难。这个“难”很大一部分来自于性格。比如,一方的生活态度很严谨、一丝不苟,另一方却大大咧咧,就很容易为一些生活小事吵架。吵架了以后,又要看,两个人有没有表达能力、沟通能力和沟通习惯。如果沟通不畅,又要看两个人是否足够宽容、包容,能不能让步、妥协...总之,生活的方方面面都是性格,是两个人的行为模式。

两个人的相处,能够充分认识到和处理好性格匹配这一层,就已经非常非常不容易了。但是,性格匹配,主要还是涉及到一些非原则性的问题:情感沟通问题,相处模式问题,行为习惯问题等。

长远的亲密关系,还应该更进一步,关注更本质更内核的问题。有很多关系,在外人看起来似乎非常般配、合拍、和谐,让人羡慕,殊不知可能某一方或者双方心底的巨浪在翻滚,所谓和谐的关系只是虚假的繁荣。

浮出海平面的冰山,在极光的照耀下,无与伦比的美丽,而深不见底的海平面下面,潜藏着幽暗森林,其中的巨大能量与危机,是冰山上的人所意识不到的

。

内核的问题是关系的底层因素,包括双方的

核心心理需求、核心心理品质和依恋

等。这些底层因素非常抽象,比性格方面的东西更难察觉、更难把握。虽然每时每刻,这些底层因素,都可能会通过一些行为表现出来,但是我们往往只能看到表象,难以意识到表象后面的本质。

每个人都有各种各样的心理需求,在恋爱和婚姻关系中,很多时候我们为了满足对方的心理需求,不得不“包容和宽容”。比如,其中一方不喜欢收拾,东西喜欢乱摆,另一方选择包容,并且把家里收拾得很干净;比如,其中一方喜欢吃辣,另一方不喜欢,但还是慢慢接受了吃辣。为什么“包容和宽容”要打引号?是因为包容和宽容本身是没有问题的,两个人由于人生经历、生活习惯各方面不一样,要在一起生活,必须要学会包容和宽容,接纳对方。但是,包容和宽容不一定就是好事。

在什么情况下,包容和宽容就不一定是好事呢?那就是随着心理需求的加深,包容和宽容不仅仅是对一些普通心理需求的满足,而是对一些负面的核心心理需求的满足,那就是危险的开始,是底线的不断被突破。

这时,“包容和宽容”变成了一种工具,对方并不会从包容和宽容中感受到爱,也并不会有感恩,而是感受到“爽”,感受到自己病态核心需求被满足的兴奋感

。更恐怖的是,由于核心需求是病态的,需求永远都难以得到满足,另一方如果一味忍让和妥协,那将是无底深渊。

那怎么判断核心心理需求是积极的还是病态的呢?这很难判断,因为核心心理需求(比如控制感)本身,可能是每个人都需要的,关键在于需求的程度以及满足这一需求的方式。而对需求的程度和满足需求的方式,主要要看这个人是否有核心心理品质。

每个人的内心都有至暗时刻,也有光芒万丈,黑暗与骄阳并存,干涸与雨露同在。人性的充分发展就是不断对黑暗的超越,对干涸的克服,让骄阳和雨露照耀和浇灌生活

。做一个健康积极的人,就必须要有一些核心心理品质与一切负面的东西进行对抗。

比较典型的核心心理品质有

刻在骨子里的善良、心理灵活性、自我超越

等。刻在骨子里的善良,是一个人情感温暖的主要表现,也是一个人不至于太坏的情感保障。这样的善良,会让人谦卑,让人对弱者充满悲悯,对生命充满敬畏;这样善良的人,可能不一定有多大成就,不一定有多大格局,甚至不一定好相处,但人们都会说这个人心不坏,是个好人。

心理灵活性,是心理上年轻的表现,不会因为年龄的增长、阅历的增加,而越来越僵化、固化、偏激、油腻。相反,心理灵活性是认知上开明、情感上清朗、行动上担当。在有底线的基础上,不简单地以对错说事、以对错论人;能够消化不愉快的情绪,即便在低谷期也懂得疼爱自己,不放纵不自弃;不论什么处境,都不自我阻碍,为自己的未来负责,找到一条路,勇敢地选择。

自我超越,是超越社会性评价,也超越自己的惰性和懦弱。通过不断地与人和环境的接触中,不要把自己看得太重要,不以自己的需求为中心。感受自然的美、欣赏生活的美,始终都可以看到人世间光明的一面、看到人性中充满生命力的一面。

核心心理品质来自哪里?从某种程度上讲,核心心理品质来自于联结,是自己与自己的联结(比如能不能独处和认可自己)、是自己与他人的联结(比如能不能信任和爱)、是自己与世界的联结(比如能不能敬畏和感恩),而这些联结的重要基础是依恋。

依恋,简单来说,就是人与人(早期主要是婴儿与养育者)之间情感上的联结和纽带。婴儿生下来,生理上的脐带剪短了,心理上的脐带则慢慢开始。

良好的依恋,可以为人提供源源不断的情感支持,提供战胜困难和挫折的勇气,提供产生自我价值和意义的不竭动力。反之,不健康的依恋,则让人始终都像个孩子,毫不自知地处在一种既无力去爱,又极其需要得到他人之爱的困境之中,责任感和承担没有发展出来,越来越失控,又越来越操纵

。

在成人依恋中,根据焦虑与回避的高低组合,把依恋分为四种:安全型依恋(低焦虑低回避),不管你在不在我都安心,我想要主动靠近你,享受和你在一起的时光;回避型(低焦虑高回避),你在不在似乎无所谓,我害怕靠近你,害怕受伤,我一个人也挺好;焦虑型(高焦虑低回避),你不在的时候我焦躁不安、胡思乱想,但是如果你回来了,我还是很开心的;混乱型(高焦虑高回避)(你不在的时候我很抓狂,但是你回来了我又只能选择冷漠)。

研究者马里奥·米库林切和菲利普·谢弗指出,从暧昧到约会再到结婚,依恋问题在两性关系中无处不在。依恋风格将会影响恋爱互动的“质量”和恋情最终的命运。在建立令人满意和稳定的关系方面,某些依恋风格的组合往往比其他风格的组合更有效。如果你能遇见一个安全型依恋的人,那你就比别人多了几分幸福的可能。两个同为安全型依恋的人最有可能成功维持稳定的伴侣关系。安全型依恋的人会程序化地期待伴侣的爱和回应,他们对亲密关系感到非常舒服,并且拥有一种不可思议的能力来表达自身的需求和回应伴侣的需求。

实际上,两个人都是安全型依恋并不多见。如果其中一方是安全型依恋,随着时间的推移,非安全型依恋的一方也会变得更有安全感。当然,就算两个人都是非安全型依恋,也并不是就完蛋了,也可以收获相对圆满的恋情,不过会遇到更大的困难和挑战。

焦虑型依恋的人渴望接近伴侣,甚至与其完全融合,尤其是在恋爱初期,他们能够产生非常强烈的积极情绪。但他们也很难信任一段关系,对亲密的渴望具有一种“推拉”特质,既反映出他们对亲密关系的强烈需求,同时也反映了其对缺乏安全感的怨恨。两个焦虑型依恋的恋人之间的互动可能是一种相互依恋和控制,这使得他们双方的潜能都无法充分发挥出来。

回避型依恋的人倾向于“独立自主”,因此在一段感情中投入较少。当关系中出现矛盾时,他们倾向于“远远地看着”。如果对方也是回避型依恋的人,那他们在关系中可能都会非常被动、退缩,关系难以维持,经常出现冷战。

因此,回避型依恋的人,在生活中,他们往往不愿进入亲密关系。但神奇的是,焦虑型依恋的人与回避型依恋的人经常相互吸引。对于回避型依恋的人来说,焦虑型依恋的伴侣可以使他们确信自己是坚强和独立的,而对方是需要和依赖自己的。而对于焦虑型依恋的人来说,回避型依恋的伴侣会让他们更加坚定自己的信念,即承诺是不可信的。但问题是,这样的组合就是所谓的“

焦虑–回避陷阱

”。在“焦虑–回避陷阱”中,伴侣的一方是回避型依恋,另一方是焦虑型依恋。双方需要的亲密关系程度是不同的:焦虑型的试图靠近,回避型的却想远离。当这些需求得不到满足时,他们就会采取相反的回应方式,从而形成恶性循环,导致关系进一步恶化。

不过,没有哪种依恋风格的组合是注定会失败的。只是说,依恋作为核心匹配的一个方面,非常重要,最关键是要从更深层次去分析问题、认识到关系中的问题,从而做出更合适的关于解决矛盾、化解危机或者是否继续关系的选择和决定。

参考资料:

《依恋效应:为什么我们总在关系中受挫》