摘要:在网络直播间,主播与粉丝以及粉丝与粉丝间的交流与互动形成一个虚拟的情感社群。通过访谈发现,在个体化进程中人们重建情感联结,搭建情感陪伴是网络直播发展的内生机制,网络直播社群打赏、交流与互动本质上是一种情感行动,情感是其行动的核心力量。然而,网络直播社群中成员间情感联结是有限度的,情感的满足是短暂的、瞬时的、多变的,是若即若离的。网络直播间重新构建了新的权力关系,形成粉丝间的地位与身份差异。

关键词:网络直播;情感;情感社群;情感行动

情感对建构社会关系有着不可替代的作用,“人类的独特特征之一就是在形成社会纽带和建构复杂社会结构时对情感的依赖”[1],它“是一种建构性因素,许多社会系统是情感建构起来的模式化的社会关系,如宗教情感产生的宗教组织”[2]。涂尔干认为,“情感的集体性”有助于社会整合[3];GKVan,AHFischer认为,情感“在成员相互联系、集体整合和集体身份上;在责任的分担和群体成员角色的协商上;在解决背叛或越轨行为的问题上;在协调组织目标上”等都会对群体产生重要作用[4]。同时,群体也会作用于成员的情感,“在群体内进行感情分享,不仅有助于加强群体整合,还可以减轻个体面对消极事件带来的情感负担;群体内部成员比外部成员更容易受到情绪的传染;情感体验受群体成员感受到彼此相似性的影响,受害者与观察者越相似,观察者就越容易感到生气”[5]。情感亦有负功能,如勒庞认为,个体会因集体情感的作用失去应有的理性而成为“乌合之众”。

韦伯提出“情感社群”(Emotional Community)的概念。共同的信仰、价值观、兴趣爱好等是情感社群的基础。韦伯认为教会就是一个“情感社群”,社群关系建立在对某个神的特定信仰上。马费索利在韦伯“情感社群”概念的基础上,提出“情感部落”的概念。在他看来,“部落其实就是情感共同体的隐喻,可以共享价值观,并找回自身基本价值观”[6]。“隐喻有助于理解却不提供解释,帮助人们理解事物意义而不直接揭示事物的意义”[7]。

“情感部落”大体上指“因相同感情聚集起来的人群和与之相关的各种关系,部落主义是变化的、流动的和不可测的”[8],它“最本质特征就是‘在一起’,社会关系具有神圣性和集体感性”[9]。

个人是包含在集体中的,嵌入在家庭、学校、邻里、社区、民族、国家及虚拟社区之中,只有在集体的社会关系中,个人才能感受到自身的价值,这种关系有可能是真实的也有可能是臆想的。在情感部落中,“人们无意识与他人采取同样的行动。在大型集会、音乐、体育、宗教或文化的热潮中,存在一种对于异常事物、对于超越个人特殊性的整体的投入”[10]。

网络直播为用户提供了一个实时在线观看和交流的空间,成为大众分享生活、展示自我、寄托情感的虚拟互动场域。主播尽情展演,粉丝打赏礼物、弹幕交流,主播与粉丝、粉丝与粉丝的一系列互动,形成一种新兴的网络社群。网络直播社群实际上就是韦伯所言的“情感社群”或马费索利所界定的“情感部落”,粉丝加入直播间亦是建立在对某个主播的特定信仰上,出于对他或她的喜爱甚至狂热,围绕共同兴趣爱好,因相同情感聚集“在一起”,建构关系联结,采取同样的行动,共享激情,强化身份认同、归属感和自我价值,进行“社会的情感同化”。

本文通过对15名青年主播与15名青年粉丝的深度访谈,从情感视角,分析网络直播发展的内生机制及网络直播打赏与交流的行动本质;揭示网络直播社群情感联结状态及其限度。

传统社会其社会结构及社会阶层关系简单,流动性少,人们基于血缘和地域建构起一个稳定固化、相互熟悉、彼此信任、亲密友好的共同体,生活其中的个体互帮互助、相互依赖,建立共同身份,形成较为稳定的安全感和强烈的归属感,个体生活充满确定性。然而随着社会结构的深度转型与全方位的变革、社会流动的加速,传统共同体黏合性下降,情感陪伴与社会整合功能式微,人们开始进入一个流动性的现代世界,在这样一个“流动性”的“液态现代世界”中[11],不确定性几乎存在于人们生活的各个方面,人们在一个充满竞争的、陌生化的社会里,独自面对各种不可预测性、变化与风险,为自己的选择自主负责。工具理性交往是人们交往生活的主要方面,利益成为人们相互联结的主要纽带,人与人的陌生感、不信任感、隔离感、防备和自我保持意识浓厚,社会的“原子化”和“个体化”特征明显,人们抽离出传统共同体,成为失去根基的、孤独的、缺乏安全感和归属感的原子化个体,“无根”“无依”“无靠”“无力”“无趣”“无聊”成为越来越多的现代人的生活体验,情感亦由此呈现出“荒漠化”特征。

我们的受访对象,无论是主播还是粉丝,大多数都表现出明显的个体化特征。受访者楠楠是一名全职主播,现实生活中“和周围人没有共同语言”,“身边没人可以说话聊天,感觉和周围人也没什么共同语言,大家的兴趣爱好也不同”(楠楠,女,21岁,全职主播)。香香是单亲家庭的子女,一个人上班,“没有可以聊天的人”,“我父亲在我上大学的时候去世了,平时和妈妈在一起的时间也很少,上班了以后更是一个人上下班。晚上回家也没有可以聊天的人”(香香,女,24岁,上班族,兼职主播)。

伟伟大学毕业后就回家做生意,“我认识不了什么朋友,大学同学也都分散在全国各地很少联系了。平时晚上回家也就是看看电视上上网”(伟伟,男,29岁,个体商人,兼职主播)。粉丝娜娜是一名上班族,“一个人在上海,朋友不是在家乡就是在外地,我们下班的时间又很迟,基本上回到家就只有自己一个人”(娜娜,女,23岁,上班族)。粉丝花花是一名大二在读学生,平时除了上课,基本每天都会观看直播,有自己固定观看的主播。“现在大家都是手机不离身,除了平时上课,我的空闲时间也比较多,同学们也都各自有自己的事情干”(花花,女,19岁,大二在读学生)。粉丝兰兰是一位大四学生,“面临毕业找工作,平时压力比较大。晚上没什么其他事情做”(兰兰,女,22岁,大四学生)。粉丝华华是一名程序员,觉得工作“辛苦且单一”,“一个人出来打拼”“回家了没什么事情干”,“我是一个大家俗称的‘程序猿’,工作比较辛苦且单一,一个人出来打拼,加上平时工作也就是面对着电脑,回家了也没什么事情干”(华华,男,27岁,程序员)。

日益趋重的情感缺失催生普遍性的重建共同体情结,自发寻求新社群以寄托需要安放的情感。新型网络社交媒体的兴起正契合了个体化时代人们搭建情感联结的需求,而网络直播通过在直播间聚集和互动,在个体化进程中搭建起了一个新的情感社群。楠楠在毕业的时候找了一份主播的工作后找到了很多兴趣相投的朋友,觉得“很开心”,她说,“在自己的直播间里进行直播,所有的内容都可以自己决定,通过直播我找到了很多和我兴趣爱好相同的朋友,现在的生活让我觉得很开心”。在网络直播间,观众因为对主播的喜爱和支持,以及粉丝间的共同兴趣爱好而聚集。娜娜观看她喜欢的主播的直播成为“她的固定习惯”,

“平时下了班最喜欢的事就是观看直播。我两年前毕业就去了上海,在一家互联网公司工作,因为本身的工作就是传媒相关,所以对网络直播的了解比较多,接触也比较多。打开直播看看自己喜欢的主播,已经成为我的固定习惯”。他们通过互动和交流强化共同身份,并产生代表自己身份的新符号,使个体重新获得了身份感、安全感和归属感。主播和粉丝、粉丝和粉丝之间构建了一个虚拟的人际交往空间,所有的成员都能够真实且同步地存在,在交流和互动中产生共同看法,共享相同的情感体验和价值观,形成情感共鸣,在一次又一次的直播过程中,实现情感传递与交流、情感慰藉、情感宣泄、情感寄托、情感升华甚至激情狂欢,完成情感的陪伴。香香工作才一年,通过朋友的介绍,开始做起了兼职主播,做主播后她“再也不觉得孤单了”。“了解到朋友开了一家传媒公司,邀请我去做主播。想着闲着也是没事,聊聊天,怀着这样的想法,我成了一名兼职主播。现在晚上下班以后,我都会准时开直播,每晚找一个话题,跟粉丝们聊天,再也不觉得孤单了”。

正是网络直播将孤独的原子化个体重新联结起来,在血缘、业缘、地缘之外,搭建起“情感”共同体,使这些没有血缘关系、工作关系、地域关系但兴趣相投、爱好相近、观点相似的人们在网络直播和交流中搭建了情感联结,使他们重新“在一起”,使情感得以寄托,心情得以释放。这是网络直播得以发展的一种内生机制,驱动了个体化的人群向网络直播间聚集,推动以情感为主要联结的网络直播新型情感社群的发展。伟伟相貌较为帅气,自己经常没事进行直播,得到了传媒公司的注意,现在在传媒公司做兼职主播。“后来接触到了网络直播,弄了自己的直播间和粉丝们聊天唱歌,感觉晚上的时间很快就过去了。后来由于粉丝比较多,就签约了公司,既有钱赚又交了很多志同道合的朋友”。

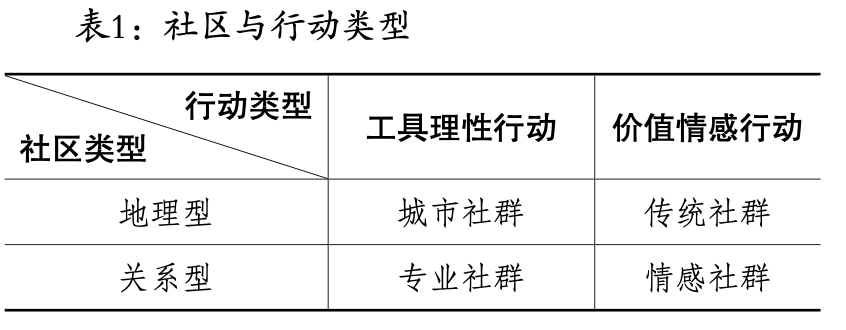

韦伯把社会行动当作自己理论的基础并区分出“价值合理型行动、目的合理型行动、传统型行动和情感型行动”[12]。J.R.Gusfield从两个维度将社区分为两种类型:“第一种是从社区的区位和地理意义维度定义的地理型社区(territouial and geographical communtity);另一种是从人际关系和人际交往中的情感联结维度定义的关系型社区(relational communitity),再引入韦伯社会行动类型的划分与整合,两种类型的社区分别对应韦伯的两个类型的社会行动,形成四个类型的社群,即城市社群、传统社群、专业社群和情感社群”[13](见表1)。

“情感”对社会行动有重要作用。互动仪式理论认为,“人们分享共同的情绪或情感体验是互动仪式的四种要素之一,相互关注与高度的情感连带形成与认知符号相关联的成员身份感,并为每个参与者带来情感能量”[14]。情感作为一种控制系统[15],对于社会互动具有抑制与诱发的双重效应,兼具建设性与破坏性。社会交换理论将情感视为一种交换的资源,情感理论认为互动过程中生成较持久的情感,并且能够在互动者之间传递,从而把情感的力量施加于互动者。在现代社会,“情感的制造和操纵甚至走上商业化道路”[16]。

网络直播间是关系型情感社群,是借助互联网聚集起来的、基于情感的、拥有共同目标的、个人在群体中只有单一角色的、在关系维度下而非空间维度下建构的社群,其社会行动以价值情感行动为主。主播在直播间通过环境营造、印象管理、才艺展示和亲昵化表演,制造和操纵情感,将情感作为交换资源,获取粉丝的礼物打赏;对粉丝来说,其获得满足的则是情感慰藉,行动出于情感力量,受情感的驱使。这种情感力量大致有四:一是对主播的喜爱、崇拜与依赖。花花基本每天都会观看直播,有自己固定观看的喜欢的主播,“机缘巧合之下,我点开了网络直播,直播平台有各种主播,我在平台上找到了自己喜欢的主播,我们很聊得来。时间长了以后,基本上他每次的直播我都会去准时观看”。。二是满足虚荣心,张扬存在感,获得尊重与仰视。如,20岁小伙挪用公款890万元打赏女主播,喜欢富二代感觉,感觉很有面子[17],女粉丝挪用360万元打赏男主播,出于“相互攀比,你刷我也刷”[18],28岁乡镇干部骗取38.7万打赏主播为“吸引注意满足自己虚荣心”[19],等等。三是弥补现实情感缺失。如30岁男粉丝半年打赏女主播250万元,因“感情受挫,沉迷网络”[20]。四是情感冲动、情感宣泄、激情或狂热等。如16岁少女偷万元打赏男主播,因“打赏的时候很好玩,为表达自己的爱,钱不是事儿”[21],女出纳花公款490万元打赏男主播,感觉打赏时释放了很多压力[22]。这些动不动就“豪掷千金”的令人感到“荒唐”的行径背后均隐藏着情感逻辑。当然亦有除此四种情感力量之外的因素驱动的网络直播社群,诸如基于纯商业化推销和徘徊法律边缘的纯为商业目的而满足粉丝身体欲望的网络直播,此类网络直播社群不在本文讨论之列。

网络主播的劳动可看作是情感劳动[23]。为迎合粉丝的情

感需求,主播为获取打赏的目的性理性行动也往往采取“情感运作”的策略,构建行动的价值情感合理化机制。其方式大致亦有四:

一是通过亲昵性角色表演,构建网络虚拟亲情私人关系,拉近情感距离。如称粉丝为“老公”“老婆”“妈妈”“干妈”“兄弟”等。如透支信用卡一年打赏主播32万元气死母亲的某粉丝觉得“在里面称‘老公’‘老婆’,还有称兄道弟的,很亲近”[24],“一位六旬大妈,因女儿长期未能陪伴身边,前后打赏男主播近30万元,男主播则称呼其为干妈”[25]。伟伟有一个自己的粉丝群,会在直播的时候让粉丝加入群聊,主播与粉丝、粉丝与粉丝以哥弟姐妹相称,“在长时间的直播过程中我已经有了一部分的老粉、铁粉。男生我们之间会互相称哥,女生之间会称姐姐妹妹。在直播的时候这些老粉也会帮我维护直播的秩序”。

二是通过频繁互动,推进虚拟亲情关系现实化。如“与打赏的女主播线下见面,并发展成为男女朋友关系”[26],邀请粉丝出来聚会等[27]。伟伟在长时间的与粉丝的互动下,发展了很多现实中的朋友,“线上线下都有交流,很多同城的都成为现实中的好朋友”,“在平时线下,为了维系感情,我们也会一起打‘吃鸡’游戏”。兰兰与一个特别喜欢的主播经常在线下打游戏吃饭,“现在我们也还经常会在线下一起打游戏一起吃饭”。

三是通过印象管理,构建粉丝喜爱的“可爱”“可怜”“温柔”“善解人意”“平易近人”等性别气质或外在形象,满足粉丝情感需要。如,网店客服截留公司货款10.2万元打赏女主播,因“女主播直播比赛如果输了看上去很可怜,还会撒娇”[28],“00后女孩打赏男主播65万元,打赏的主播都温柔善解人意”[29]。兰兰之所以特别喜欢一个主播,就因为觉得他“平易近人”,为他充钱刷礼物,“基本就是上床了以后打开直播软件。在之前的观看直播过程中,有认识几个主播,因为在直播间跟他们交流的时候很舒服,大家兴趣爱好也相同,所以会经常给他们评论。也有一个我特别喜欢的,觉得他很平易近人,第一次为他充钱加入了他的粉丝团并给他刷了礼物”。

华华喜欢一个长得“可爱”又“声音好听”的女主播,为提升她的人气量,“不停地给她刷礼物”。“前段时间觉得无聊打开了直播软件,发现了有一个女生主播,人长得很可爱,声音也很好听,我评论的每一条她都会耐心回复。有的时候还会给我唱歌。有的时候她要和别人PK人气量,我就会不停地给她刷礼物”。

四是环境塑造与激情表演创造“集体欢腾”状态。环境的塑造对情感行动也起着重要的作用。主播会在尽可能的情况下利用屏幕空间打造一个放松的拟态环境。通过小摆件、玩偶、遮盖布等增添场景中的温馨感,同时播放不同应景的背景音乐,以及各种模拟虚拟的笑声哭声等,让观众看到一个拥有真实细腻感、令人放松的环境。通过精心梳妆、滤镜美颜、声音美化,唱歌跳舞等竭力表演,营造气氛,创造“集体性欢腾,调动每一位成员内心的情感”[30]。受访者圆圆是一名大二的学生,通过寻找大学生兼职,开始在业余时间成为一名主播,为吸引粉丝进行培训,学习才艺,有了粉丝群,并起了个“家”的名字。“在成为一名主播以后,我在直播时和粉丝的互动基本就是通过弹幕、评论和打赏。为了留住粉丝,我会经常到公司进行培训,培训课程包含很多,如何与人沟通、如何引起话题,并学习一些才艺,例如唱歌等。我有一些固定粉丝,大家在一起建了个群,会每天在群里找话题聊天,并在开播时发提醒消息,我的粉丝群名也是叫圆圆家。就是为了让大家在一起更像一个大家庭一样”(圆圆,女,19岁,大二在读学生,兼职主播)。受访者开开是一位兼职主播,善于运用环境营造吸引粉丝。“我每天7点下班,然后一个小时回家吃饭,一般在8点或8点半开始直播,一开始直播的时候很随意,就在自己的电脑桌前面直播。后来随着直播时间久了加上观看直播的粉丝越来越多,我就开始在网上采购一些背景布、话筒和简单的小物件。在直播的时候放放音乐,也开始在直播之前给自己化个妆,换身漂亮衣服。这样不仅可以留住老粉丝还可以吸引一批新的粉丝”(开开,女,25岁,上班族,兼职主播)。

打赏之外的主播与粉丝以及粉丝之间的交流与互动,则更显情感行动的特点。粉丝们超越了身份和地域的限制,身份关系扁平化,摆脱了现实工作关系中科层制身份压制和自我禁锢,交流互动变得自由与无所顾忌。社会学家卡斯特认为,“互联网适合发展多重弱纽带,容许与陌生人相连接,为原本生活狭隘的人提供社会联系的便利,更容易打破禁忌的讨论”[31],情感在匿名的空间里得到尽情表达与释放。共同的兴趣爱好使粉丝间具有天然亲近感。华华在访谈中说,

“我加入了她的粉丝团,粉丝团里,大家性格爱好也都相似。我们会一起线上狼人杀、剧本杀,打《王者荣耀》等”。他们聚集在主播的周围,讨论共同感兴趣的话题,情感共通共享,形成“‘可感触的关系’和‘弥散同盟’”[32],重建新的身份和情感归属。

网络直播社群中的情感行动也并非一定会有预期结果。进入直播间,情感如果不能被唤醒或情感已经消退,成员会采取退出直播间的行动,甚至会反目成仇,情亦由爱变恨。峰峰告诉我们,“有时候发现喜欢的主播可能在某件事情上和自己的三观不同,想法不同,我也会不再去观看她的直播了”。

然而,事实上主播与粉丝及粉丝与粉丝间情感却是流动的、不稳定的、多变的,看似很靠近,却又很疏远;看似亲密无间,却又貌合神离,暧昧不清,处于一种“若即若离”的联结状态,是一种有限度的联结。这种人际交往中若即若离的情感联结表现为网络直播社群中成员情感是流动的、多变的,是又“即”又“离”,“即”“离”不定的。受访者崽崽是一名全职主播,在大学毕业以后就开始从事主播行业,现在已在自己的传播公司进行了部分入股。她坦承“粉丝去去留留”也“不在意了”,“我在毕业之前就已经开始了主播,毕业以后觉得主播的工资还挺高的,加上时间比较自由,所以选择了继续做一名主播。在这么多年的直播过程里,也看透了很多,之前会为了留住粉丝想了很多办法。在乎自己的外表去做了医美,陪他们聊天打游戏。但后来发现随着主播行业的快速发展,像我这样的主播越来越多了,不管你多优秀,还是有部分粉丝会流失。后来也就看开了,粉丝去去留留,有老粉丝走也有新粉丝加入,所以就不在意了”(崽崽,女,24岁,全职主播)。

在网络直播间,粉丝说来就来,想走就走;主播的态度则是来了欢迎,走不挽留。一个主播每场直播都可能会有新粉丝的加入与老粉丝的退出,主播会将情感控制在合理的尺度并在各新老粉丝间周旋,与每个来到直播间的新老粉丝保持相对平衡的情感分配,不因偏爱而“掉粉”,以尽可能地扩大粉丝数量;每个粉丝也可能在许多直播间来回逗留、切换穿梭,似蛱蝶穿花。他们既保持一定的靠近,又保持相对的距离。情感不是稳定的和持续的,而是持续的短暂,是无数个短暂的瞬间,情感的满足亦是多个即时的一瞬。粉丝峰峰是一位个体商人,经常观看直播。他坦言,“我现在有了自己的生意,也一步步走上了正轨,闲下来以后就没这么忙了,周围的朋友平时也都在上班,加上直播的流行。基本上闲余时间我都在观看直播,也没有特别喜欢的直播。可能有段时间会特别喜欢某个主播,给她刷礼物给她评论,后来突然又刷到了其他的主播,我就会去其他的直播间了”(峰峰,男,27岁,个体商人)。

可可是一名大三在读学生,由于室友在当兼职主播,于是自己也开始了兼职主播。她告诉我们,“我是大二开始当的主播,一开始是觉得挺好玩的,很好奇,就试试了。但是觉得自己什么也不会,就跟大家随便聊聊天说说废话,后来发现也有很多人愿意听你说废话,陪你聊天。也因此认识了很多人,我的榜一为我刷了很多钱,大家私下也经常联系。但是后来他会开始限制我和新粉的交流。现在和他的关系已经断了。没关系,他会为你花钱也会为其他人花钱,他能为我花钱,也会有新粉来为我花钱”(可可,女,20岁,大三在读学生)。

网络直播社群成员看似亲密无间,却又貌合神离,暧昧不清。这种若即若离的状态是心照不宣的,当主播以老公称呼粉丝而获得粉丝的打赏时,他们心里都知道,他不会成为真正的老公,那只是一种暧昧的话语表达策略,用情感的机制回应情感的需求。在交流区的交流互动,粉丝之间虽尽情表达,无所顾忌,但亦非无所不谈。尽情表达的都无关个人身份、工作、家庭等信息。他们每天都在一起聊,说了许多,但你依然不知道他是谁,长什么样,在哪里,干什么的。受访者欣欣高中毕业以后就成了一名全职主播。她直言不讳地说,“因为从小不爱学习,高中毕业以后看直播行业还不错,就成了一名职业主播。现在我有自己的粉丝群,每晚定点直播,直播之前都会在我的群里预告一下。我有好几个群,一个大群,还有很多小群,小群都是我的铁粉们。我会叫他们哥或者大叔这些。平时直播的时候会注意自己的外型,也会学习唱歌跳舞说话技巧这些。大家直播间也是姐姐妹妹哥哥叔叔这么喊,但实际上都是互相不清楚的。他们也不知道我实际什么样,我也不知道他们是什么工作在哪个城市。当主播的这段时间习惯了粉丝走走留留,和朋友一样处得来就处,处不来就算了,做好表面就行了”(欣欣,女,22岁,全职主播)。

若即若离意味着网络直播社群成员的情感联结是有限度的。现实中面对面的基于血缘、地缘、业缘的线下交往是在双方逐渐了解,日益相互熟悉的基础上建立起情感联结,其特征是具有稳定性、持久性和深入性。网络社群契合了个体化进程中人们重建情感联结的需要,其匿名性、时空跨越、交往的扁平化等特点促进了情感的快速联结,但又限制了情感的联结。一方面,人们需要从中重获情感陪伴;另一方面,面对从未谋面、不知底细的情感对象,每个人都会心存防备,以免“真情错付”。所以若即若离的情感联结是个体化进程中人们通过网络直播社群重建情感关系的一种保护机制,“可看成个人与社会的再调和”[33],既要实验情感陪伴,又得把情感控制在一定的限度,以保护自身的隐私、自由与安全。粉丝叶叶就在直播公司工作,除了上班时间,自己也会观看直播,“因为自己对直播方面比较熟,所以平时也会观看一些直播,但我因为对主播行业比较了解,所以也没有特意有哪个喜欢的主播。基本就是无聊随便翻一翻,如果翻到有哪位主播很对自己口味或者和自己志趣相投,我会跟他多聊聊也会给他刷礼物打赏,也会加入他们的粉丝群。但可能今天喜欢明天就不喜欢了”(叶叶,女,27岁,直播公司职员)。