如果不是最近发生的一件事,很多人也许并不知道原来刘胡兰的故事仍在向孩子们讲述。

在流传的一段视频中,山西大同小学的学生在朗读课文《刘胡兰》时读哭了,旁边的同学们见状大笑。在媒体评论中,有人由此提起2014年2月的新浪微博上一封家长来信,信中一位学生家长要求“请刘胡兰离我的孩子远一点”,认为让小学四年级的女儿去了解那“令人毛骨悚然的事情”,学校不该在下一代心里埋下“血腥、残忍和仇恨种子”,更不想“让一个十三四岁的孩子去参加你死我活的政治斗争”。之后,有老师回信,反过来认为“让孩子远离自己民族的英雄,这是可耻的!”

这个话题意外地在两三年后再次热起来,近日连《人民日报》都刊发评论《让英雄之光照亮孩子们的星空》,反驳了那位家长的观点,认为认为“正是当年刘胡兰、王二小们的斗争、流血与牺牲,才让今天的孩子们远离了血腥、残忍和仇恨”。不过,文中没有说明刘胡兰精神的现实意义是什么、又如何在生活中继承和践行这种精神,只是强调有必要继承发扬,“把历史的真相原原本本告诉孩子,教育他们勿忘国耻、振兴中华,乃是对英灵最好的告慰、对和平最好的捍卫”。

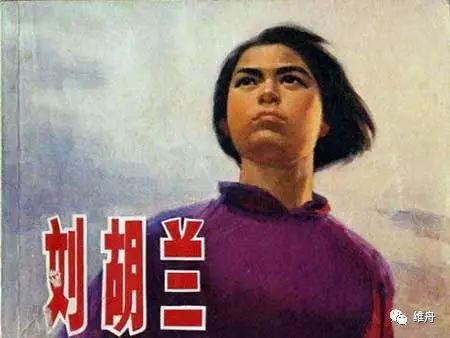

刘胡兰(1932.10.8-1947.1.12),就义时年仅14岁零3个月,相当于初二学生的年纪

在老师的回信和《人民日报》的评论中,都以1937-1945年间八年抗战时日军的暴行作为继承先烈风范的必要性,这很容易让人以为,刘胡兰是在抗击外国侵略者时牺牲的(我身边不少朋友就是这么认为的),但一个基本事实是:她是1947年1月12日被国民党阎锡山部杀害的。而起因则是一个月前她配合武工队处死了“反动村长”石佩怀,因而遭致阎锡山部报复性进攻。刘胡兰生于1932年10月8日,因而在就义之际仅是一个14周岁略多的女孩子,不过她作为一个积极分子,在13岁时已成为当地抗联的妇女干事,并在云周西村领导当地土改运动。

就此而言,那位家长说刘胡兰作为一个十三四岁的孩子参加“你死我活的政治斗争”,也不无道理;而批评他的两篇评论,都在“民族英雄”的名目之下模糊了三个关键点:1)如果连岳飞都不能算“民族英雄”,那么刘胡兰能否算“民族英雄”?2)基于第1点,那么她参与的不能算是反侵略斗争,则应算是政治斗争;3)家长的重点并非“反对纪念先烈”,而是认为刘胡兰牺牲时太小,又是以铡刀被铡死的残忍方式刑决,整个故事“少儿不宜”,换言之,他未必反对诸如像罗盛教救落水儿童牺牲这样的先烈故事。

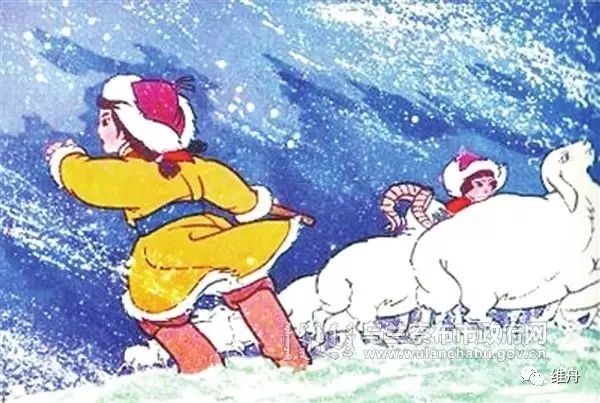

(草原英雄小姐妹龙梅、玉荣,1964年时分别仅11岁和9岁,为在风雪中抢救集体财产的一群羊,被严重冻伤后截肢。其后成为全国知名的小英雄)

尽管受批评,但这位家长的看法表达了近年来日益上涨的一种社会意见:孩子应受特殊保护,远离成人世界的残酷,更不应鼓励孩子冒生命危险去从事什么事。1988年,最后一个少年英雄赖宁因扑救山火牺牲之后,这种对少年英雄的宣扬就已在公共领域退潮了。像我小时候课本上讲述的草原英雄小姐妹为了集体的一群羊而在风雪中被冻伤截肢,在如今看来无论如何是不值得提倡的行为,因为人们理所当然地认为孩子的生命远高于集体财产,更别提那只是一群羊了。

这并不仅仅只是为了“把新富裕起来的一代人的怯懦、庸俗和贪婪予以合理化”这么简单的事,而意味着对以往那种让其它事物凌驾于生命之上的观念的质疑。这具有不容低估的意义,因为中国历史上从未将个体生命提升到如此高的地位——当然,话说回来,西方也是直到启蒙运动时期才出现这样的变化。那是一种理性的怀疑,是对以往轻视生命价值的逆反。

不仅如此,这也因为中国这三四十年来,儿童的形象发生了急剧的变化,从以往“少年中国”形象中以革命小英雄为榜样,转向了《儿童的世纪》中所说的那种文明的进程。如果说“革命小英雄”的视角暗示着国家对儿童的直接政治教育(因而红卫兵一代甚至追随国家政治而与父母决裂),那么1980年代的分水岭之后,儿童逐渐“回归家庭”了。自此,儿童不仅被当作“未成年人”予以特殊对待和保护(请注意,中国的《未成年人保护法》是1991年才颁布的),在家庭中的地位也急剧上升,家长们最关注的也不是培养他们的革命英雄主义,而是教养、礼仪和品格。

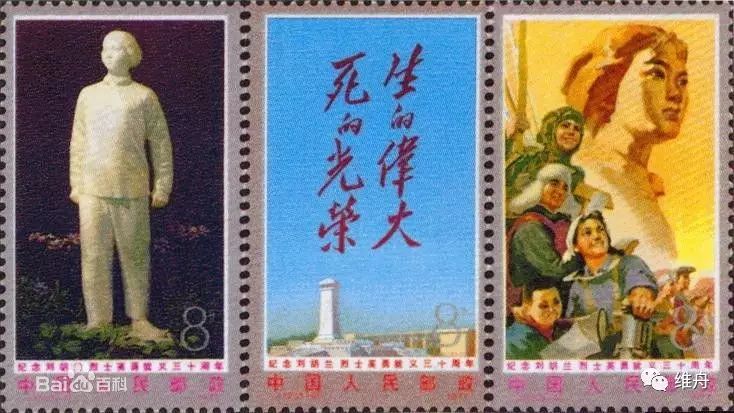

(1977年发行的“纪念刘胡兰就义三十周年”邮票)

作为以往那个“革命小英雄”系谱中的代表之一,刘胡兰的叙事自此面临着尴尬。虽然在教科书中还延续着,但在现实中却缺乏着力点,它作为一项传统,难以在一个已大大改变的现实生活中践行。事实上,令人惊奇的并不是有家长开始要求让孩子远离这一故事,而是竟然直到近几年才有人这么说。有许多在以往中国人久已习惯成自然的叙事,在不同的社会语境下也早不是理所当然的了。我一个朋友曾向其美国朋友解释中国小学生的红领巾是怎么回事:“它据说是先烈的鲜血染红的。”而美国人的反应是“这说法好像挺瘆人的,中国人为什么会对孩子说这样的话”。

刘胡兰的事之所以近期重起波澜,当然不是因为那段视频里有几个孩子发笑,而是因为这被看成了一场意识形态攻防战。显然,这会被敏感的“有关部门”视为“历史虚无主义”的苗头,而这是关乎政治记忆刻写、乃至政治合法性的生死攸关大事。为什么这么说?因为苏联的崩溃,从某种程度上说就是从对历史记忆的怀疑开始的。

1980年代的苏联戈尔巴乔夫时代的“改革与新思维”下,许多过往的历史都被重新打量,各种说法纷至沓来。曾在战斗中以自己身躯堵住敌人机枪眼的苏联英雄亚历山大·马特洛索夫(1924-1943)、以前的英雄典范保尔·柯察金等,都有了新的评判。而1941年因火烧德军马厩被捕就义的女英雄卓娅(1923-1941),按《二手时间》里有人愤愤引述的,“报纸上有人写文章说卓娅是因为从小患有脑膜炎,导致精神分裂症,情绪激动才放火烧了房子。”这位18岁就义的女英雄,在苏联时代的名声可比刘胡兰还大得多,有村庄、街道、山峰,乃至小行星以其命名,并因抗击纳粹而曾是国际知名的人物。