如果您认为我们的研究成果对您有帮助,请酌情在佣金派点上支持东吴机械团队(陈显帆、周尔双、朱贝贝、黄瑞连、罗悦、严佳),感谢万分。

【东吴机械】陈显帆/周尔双

13915521100

/朱贝贝/黄瑞连/严佳/罗悦

1

光伏硅片环节迎扩产潮,晶盛作为硅片设备龙头有望获得可观订单

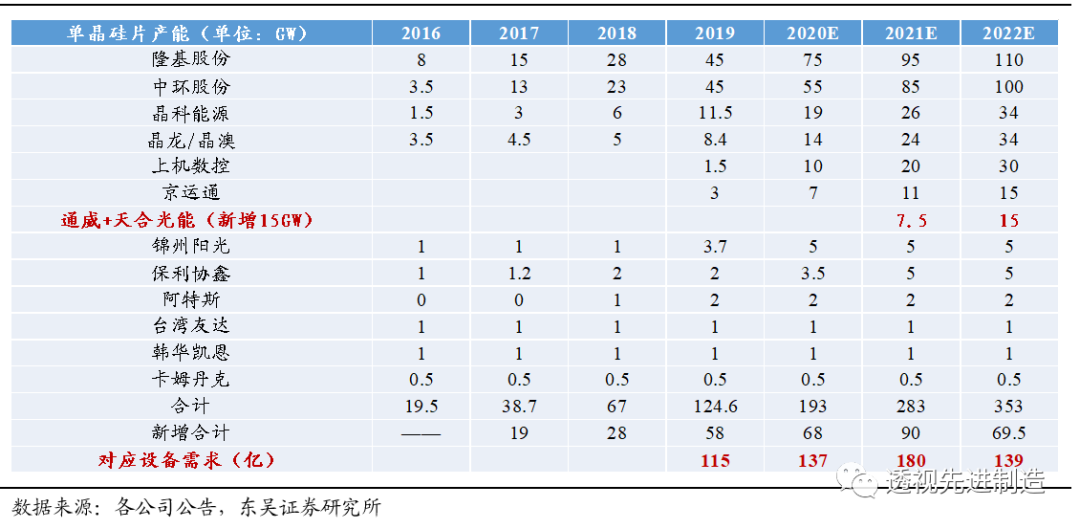

2019年起隆基、中环、晶科、晶澳、上机数控、京运通、通威等龙头相继启动硅片扩产。

2020年下半年,整个光伏行业对210的大硅片已逐步达成共识。根据我们预测,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,增量市场则看光伏行业长期空间的市场规模,考虑“3060”碳中和目标,预计未来硅片产能可以达到400GW,对设备企业而言,未来2年可以看到200GW订单容量,对应250亿元左右的订单规模。

2

半导体大硅片亟待国产化,龙头设备厂有望受益下游需求爆发

目前国内12寸大硅片仅沪硅产业旗下的上海新昇和中环股份具备少量供应能力且尚处于客户验证期,只能供应低等级的测试片/挡片等,国产化刻不容缓。晶盛在半导体单晶炉领域已经成长为世界级的设备供应商,已具备8寸线80%整线以及12寸单晶炉、抛光机等50%以上设备供应能力,大硅片国产化浪潮下最为受益。

3

从设备到材料,蓝宝石业务长远看有望再造一个晶盛

2020年9月,晶盛拟出资2.55亿元(总注册资本5亿元,持股51%),与蓝思科技(持股49%)设立合资公司宁夏鑫晶盛电子材料,开展蓝宝石制造、加工业务,预计21年5月份设备将进厂。20年12月,晶盛700kg级超大尺寸蓝宝石晶体出炉,有望继续降低蓝宝石的价格。市场普遍观点是,蓝宝石价格太贵,不会用到手机盖板。但从产业发展的规律看,只有当成本和价格跌破到某一些临界点后,其大规模的批量应用才会起来。我们判断,随着价格的持续降低+加工工艺的持续提高,手机盖板等应用场景有望在3年内放量,市场空间有望再造一个晶盛。

4

SiC衬底成长潜力广阔,我们判断晶盛未来有望向材料端延伸

2020年9月晶盛机电外延设备研究所自主研发的8英寸单片式硅外延炉和6英寸碳化硅外延炉(4英寸工艺)通过客户验收。我国第三代半导体技术才刚刚起步,SiC材料处于下游客户验证阶段,市场空间仍待打开,但未来增长潜力较大。由于SiC衬底制造工艺难度较大、成本高,衬底生长的know how多掌握在设备端+工艺调试端(设备不算难但是工艺非常难),且目前国内6寸片尚不成熟。故短期看,晶盛SiC业务的盈利模式尚未确定,我们判断晶盛在SiC业务的盈利模式未来很有可能除设备外,还向材料端延伸。

暂没有考虑蓝宝石、SiC业务对公司的盈利的增厚,仅考虑了光伏业务的业绩兑现,我们预计公司2020-2022年净利润分别为8.6/13.3(前预测值11.7,上调14%)/18.1(前预测值15.8,上调15%)亿,对应PE为63/41/30X,维持“买入”评级。

光伏下游扩产进度低于预期,半导体业务进展不及预期,蓝宝石业务进展不及预期

1

光伏硅片环节迎扩产潮,晶盛作为硅片设备龙头有望获得可观订单

2019年起隆基、中环、晶科、晶澳、上机数控、京运通等光伏企业相继启动硅片扩产。

2020年8月13日,晶澳与曲靖市人民政府签署协议,计划投资约58亿元用于建设20GW单晶拉棒及切片项目;2020年11月17日,通威拟与天合光能合作投资光伏产业链,计划投资65亿元用于建设15GW拉棒、切片项目。

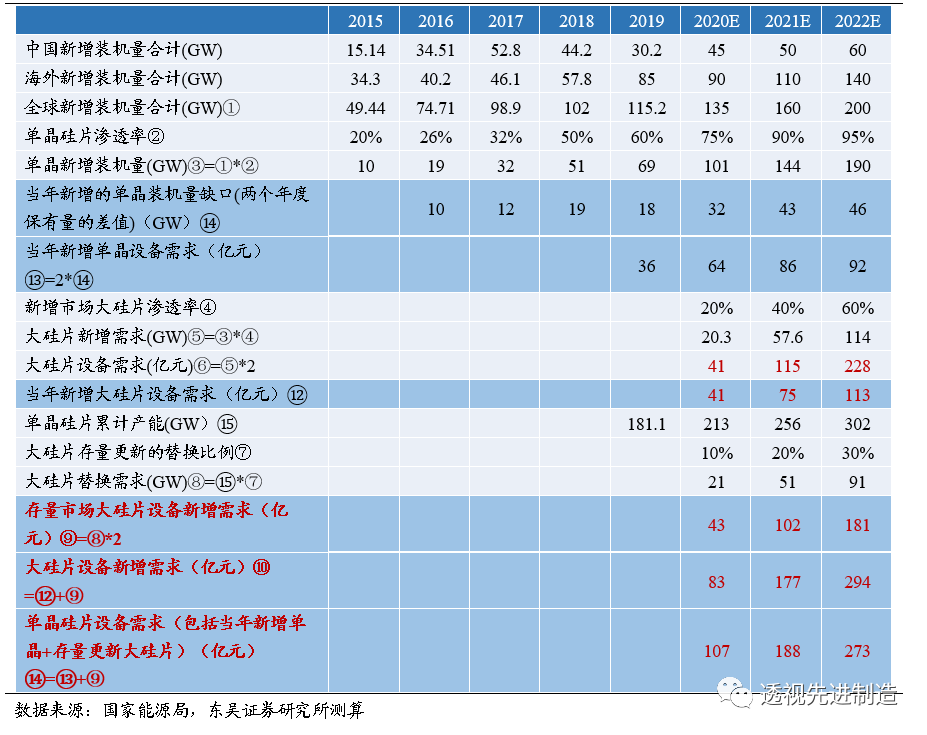

我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超75GW,对应20-22年年均新增设备需求超150亿(2亿元/GW)。

此外随着硅片大尺寸时代的到来,传统单晶炉等设备需要更新换代,晶盛机电作为国内单晶生长设备龙头,将深度受益于新增装机需求+存量替换需求带来的广阔设备空间。

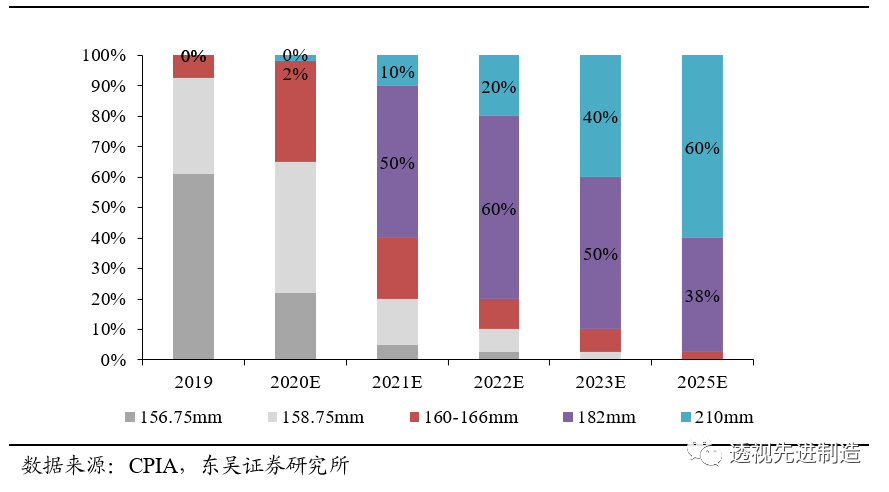

210或者18x大硅片技术路线将继续拉长硅片扩产景气周期。

我们认为各环节争相扩硅片的重要原因是为提高整个产业链的综合话语权,预计未来行业分化会加剧,落后的小尺寸产能将逐步退场;同时18x/210硅片降本增效能力显著,电池片厂商为增强竞争力,会有充足动力采购大硅片,而目前大硅片产能仍较为稀缺,因此我们认为硅片先进产能并未过剩,18x/210大硅片趋势将继续拉长硅片扩产周期。

从2020年下半年,整个光伏行业对210的大硅片已逐步达成共识。

根据我们的预测,

未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰

,增量市场则看光伏行业长期空间的市场规模,考虑“3060”碳中和目标,预计未来硅片产能可以达到400GW,对设备企业而言,未来2年可以看到200GW订单容量,对应250亿元左右的订单规模。

图1:中环股份+晶科+隆基+晶澳+上机数控+通威启动硅片扩产潮

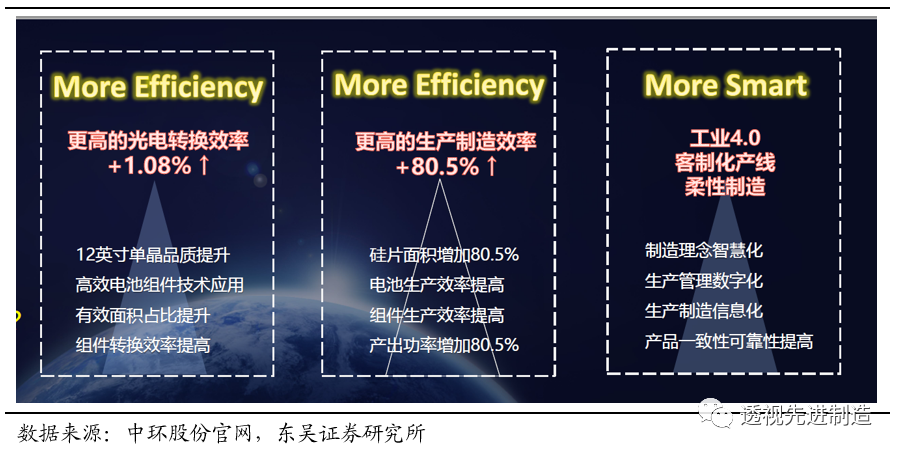

大尺寸硅片降本增效效果明显,代表未来发展方向,而设备端代际差异无法完全消除,将显著拉动硅片厂的新设备投资需求。

一方面210硅片光电转换效率及生产效率具备明显优势,相比于M2硅片,中环210大硅片可提升1%的光电转化效率,80%的单片功率,最后将体现在度电成本LCOE的大幅下降。另一方面210尺寸硅片设备及电池片设备均可向下兼容18x尺寸,因此长期来看直接选择210路线更具经济性。

硅片尺寸的差异将体现为单晶炉的尺寸差异,由于炉腔尺寸决定的炉体形状已定,不同代际的单晶炉无法改进,只能购入新设备。

由于“降本提效”是光伏行业的不变基调,大硅片时代的到来确定性高,从长期经济效益来看,存量产能也有望逐步替换为210设备,拉长设备景气度。

图2:参考半导体发展经验:光伏硅片和半导体类似,尺寸朝着大尺寸演变

图3:光伏硅片大尺寸占比逐步提升

210硅片是长期解决方案,渗透率有望加速提升。

目前硅片环节扩产的参与者可分为三类 :

1)有部分硅片产能,但要垂直整合提高整体话语权的客户,包括晶澳、阿特斯等。

由于硅片环节盈利能力较好,驱动组件厂商业务逐步向产业链上游延伸,参与硅片扩产潮;

2)大硅片趋势带来的存量产能更新的客户,包括中环、晶科等。

18X/210大硅片降本增效优势明显,而长晶炉随硅片尺寸增大将会完全更新换代,带来大规模存量设备替换需求;

3)没有硅片产能,新切入硅片环节的客户,包括通威、上机数控等。

由于垂直整合类厂商和新切入硅片环节的厂商历史包袱较小,因此大多加入了中环为首的210阵营。

11月27日,天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏科技、中环股份、上机数控共计八家企业联合署名发出《联合倡议》。《联合倡议》称,在210-220mm尺寸范围内,选择SEMI标准中确定的硅片尺寸:210+/-0.25mm作为唯一尺寸,同时依照这个硅片尺寸修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。从此次联合倡议来看,210阵营不断扩大,210硅片渗透率有望超预期提升。

图5:2020-2022年预计年均新增大硅片设备需求超180亿元

晶盛机电凭借较强的产品实力,积累了较好的客户资源,和多家行业领先企业均建立了长期深入的合作关系。

目前国内主要的单晶炉供应商包括晶盛机电、天龙光电、精功科技、京运通、连城数控、北方华创。连城数控是隆基的关联企业,在单晶炉业务上和隆基深度合作。

在除了隆基以外的单晶炉市场需求上,晶盛机电占据了90%的份额,总体市占率约50-60%,是行业内的主力供应商。

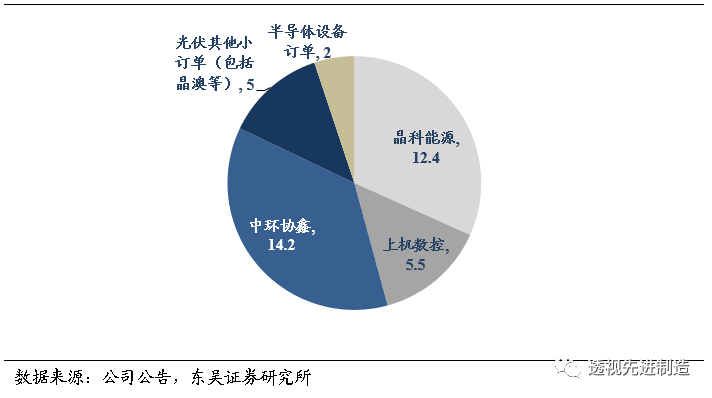

公司Q3末在手订单59亿,同比+130%,前三季度新签光伏订单45亿元,业绩高增确定性强。

图6:2019年晶盛机电39亿元新接订单具体拆分(亿元)

光伏行业未来,设备商的规模将比技术更重要。

在大硅片成本中,设备折旧占比已经不再是第一位,

硅片厂商更看重设备商的能力是配套效率,包括:1)交付能力

,根据我们的测算,中性假设下,晶盛单日出货量可达21台,以每周工作6天、每月4周计算,单月出货量可达504台。目前晶盛是国内仅有的单月可交付500台以上长晶炉的设备企业,且交付能力仍有提升空间;

2)服务能力

,晶盛设备到场后投入运营和产量爬坡所耗费的时间短,并且能够稳定保持产量;

3)未来研发潜力

,具有持续研发能力、能够不断提高设备产能和降低能耗的设备商将显著受益。

2

半导体大硅片亟待国产化,龙头设备厂有望受益下游需求爆发

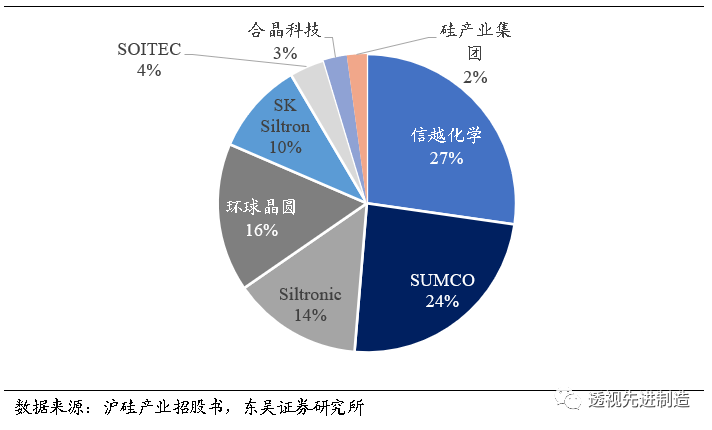

全球半导体硅片行业市场集中度极高,目前硅片市场主要被国外龙头占据。

目前全球前五大半导体硅片企业合计市场份额达93%。据沪硅产业招股书数据,日本信越化学市场份额27%,日本SUMCO市场份额24%,德国Siltronic市场份额14%,中国台湾环球晶圆市场份额为16%,韩国SK Siltron市场份额占比为10%。2020年12月10日,环球晶圆宣布同意以37.5亿欧元收购德国硅片制造商Siltronic AG,并与其签订商业合并协议(BCA),预计2021年下半年完成收购,此次的收购合并完成后,环球晶圆有望成为全球最大硅片制造商。

图7:2018年硅片市场竞争格局——主要被国外龙头占据

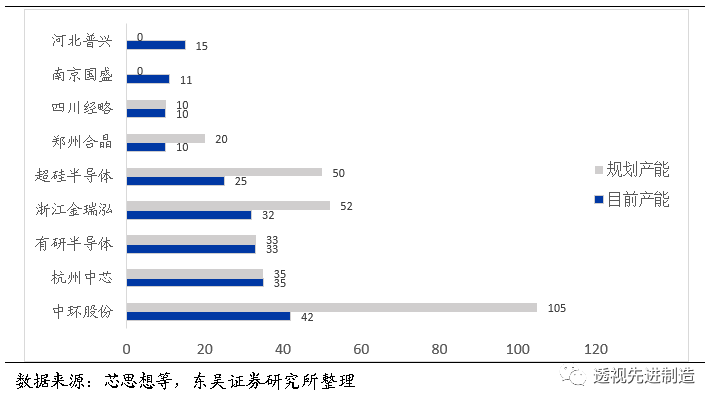

中国大陆的半导体硅片企业主要生产6英寸及以下的半导体硅片,仅有少数几家企业具有8英寸半导体硅片的生产能力。

根据IC Mtia统计,目前国内从事硅材料业务的公司主要包括浙江金瑞泓、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家。截至2019年底,中环股份具备月产42万片8英寸硅片生产能力,浙江金瑞泓具备月产32 万片8 英寸硅抛光片的生产能力,有研半导体具备月产33万片8 英寸硅片的生产能力。国产8 英寸半导体硅片的量产在一定程度上缓解了我国对进口的依赖,弥补了国内技术上的空白,同时缩小了与世界先进水平之间的差距。

图8:2019年底,国内主要硅片企业8英寸硅片产能统计(万片/月)

国产替代刻不容缓,行业高度集中背景下本土硅片企业仍有发展机会。

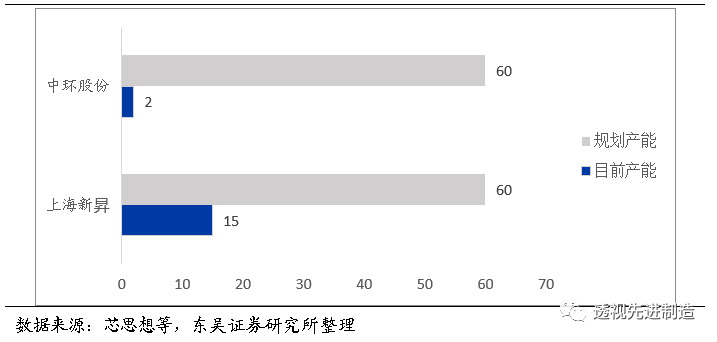

90mm及以下的制程主要使用12英寸硅片,成本因素驱动硅片向着大尺寸的方向发展,预计未来几年,12英寸仍将是半导体硅片的主流品种。目前国内12寸大硅片仅沪硅产业旗下的上海新昇和中环股份具备少量供应能力(新昇产能15万片/月,中环产能2万片/月),且尚处于客户验证期,只能供应低等级的测试片/挡片等,国产化刻不容缓。我们认为,在头部集中背景下,为减小硅片供应风险和硅片供需紧张时成本上升的风险,本土晶圆厂会更有动力选择和培育多元化供应商,因此在进口替代大趋势下国内硅片供应商仍有较好的发展机会。

图9:2019年底,国内主要硅片企业12英寸硅片产能统计(万片/月)

晶盛机电具备8寸线80%整线能力,大硅片国产化浪潮下最为受益。

晶盛机电在半导体单晶炉领域已经成长为世界级的设备供应商,已具备8寸线80%整线以及12寸单晶炉、抛光机等50%以上设备供应能力,并与中环、有研、金瑞泓、郑州合晶等国内主要大硅片厂都保持紧密合作,大硅片国产化浪潮下最为受益。

表1:目前8寸设备已基本实现国产化,12寸设备仍在逐步突破验证中

图10:公司形成了生长、切片、抛光、外延四大核心装备为主的完整产业链布局

中环大硅片客户认证稳步推进,20-21年有望上量。

中环股份为中国大陆主要半导体硅片供应商之一,目前市场份额还较低。公司在8英寸和12英寸大硅片方面的客户认证进展正在稳步推进,与国际前五大硅片制造企业的差距正逐步缩小。伴随着产能的进一步释放,我们预计2020至2021年将是公司客户验证迎来收获上量的节点。根据中环股份微信公众号2020年7月15日披露:

8英寸硅片:

应用于Power、Logic、IGBT、Sensor等领域的产品,已通过国内外多家客户认证,实现规模化量产,2020年伴随宜兴自动化生产线产能的释放,市场占有率进一步提升。

12英寸硅片:

应用于Power、CIS等领域的产品已经通过多家客户认证,进入增量阶段;应用于Logic、Memory的COP Free产品已完成28nm全流程的技术节点开发,产品已在客户端进行认证。在公司晶体研发基地已完成19nm晶体的研发及评价。

晶盛机电系中环核心设备供应商,且持有无锡中环领先10%的股份,强强联合共同研发,预计中环在扩产中将优先选择晶盛的设备。

我们预计随着中环无锡项目的进展加速,项目用的设备订单有望在未来几年内落地,晶盛机电将会逐步兑现半导体设备的业绩。按照我们的测算,中性假设下,晶盛机电设备占中环定增项目总采购量的60%,则对应每年10.8亿元设备订单。因此我们认为,晶盛机电未来3年的半导体设备订单有望大幅超市场预期。

3

从设备到材料,蓝宝石业务长远看有望再造一个晶盛

晶盛系国内蓝宝石材料龙头供应商。

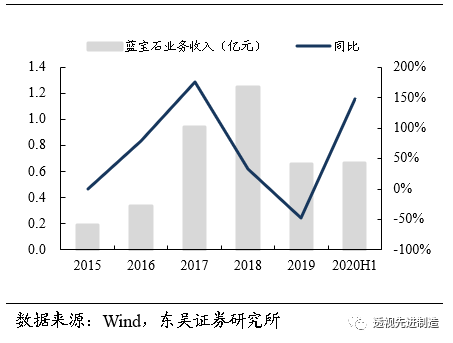

2020上半年公司蓝宝石业务实现收入6700万元,成本6360万元,蓝宝石业务的进展整体不及公司自己预期,主要系公司蓝宝石材料原有应用领域主要为LED领域,LED行业景气承压+LED用蓝宝石价格较低导致盈利不及预期。

牵手蓝思加速蓝宝石业务布局,切入消费电子领域保障利润贡献。

2020年9月29日,晶盛机电拟出资2.55亿元(总注册资本5亿元,晶盛机电持股51%),与蓝思科技(持股49%)设立合资公司宁夏鑫晶盛电子材料,开展蓝宝石制造、加工业务,预计5月份设备将进厂。蓝思系国内盖板玻璃龙头,此次合作公司借助蓝思科技切入消费电子领域,预计将快速拓展下游需求空间,

我们预计未来2-3年下游需求的确定性变强将保障蓝宝石业务的利润贡献大幅修复。

图11:公司蓝宝石业务进展整体不及公司自己预期

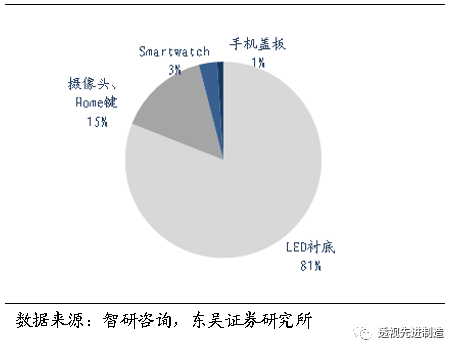

图12:目前蓝宝石材料主要下游应用领域为LED衬底

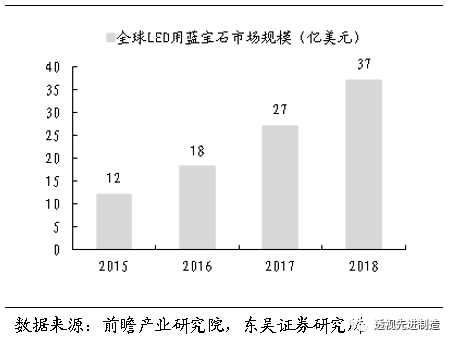

图13:18年全球LED用蓝宝石市场规模约37亿美元

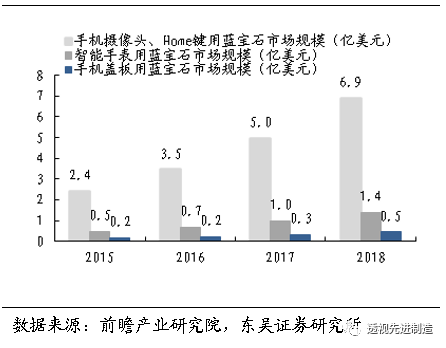

图14:18年全球消费电子用蓝宝石市场规模约9亿美元

需求端看:

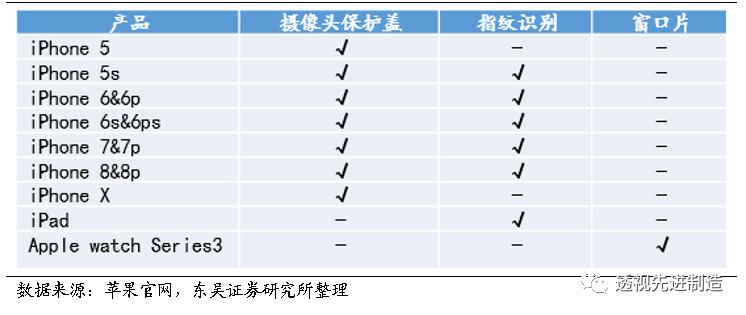

(1)消费电子行业蓝宝石应用范围广,目前渗透率较低,预计将成为蓝宝石行业增长的主要驱动力。例如在手机屏幕市场,蓝宝石材料相对传统玻璃具有明显优势(耐摔,手感好,更薄片等),随着蓝宝石降本有望带来大量需求。

若未来批量用到手机屏幕,市场空间有望再造一个晶盛;

(

2)相较LED领域,消费电子用的蓝宝石单价更高,盈利能力更强,但是消费电子行业典型的属于供给引领需求,未来随着产能释放规模扩张,需求有望快速增加。

图15:蓝宝石性能优异,下游应用广泛

图16:蓝宝石在苹果产品中的应用

图17:蓝宝石屏幕具有硬度大,手感好,更薄片等优点

供给端看:

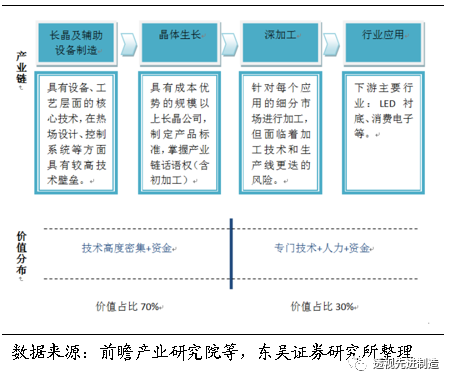

(1)公司所处的长晶设备及晶体生长环节价值占比高,达70%;(2)批量出货将带来规模降本效应,提升公司产品盈利能力。(3)此次借助蓝思科技间接进入国际一线手机厂商的供应链体系,将打开公司在蓝宝石领域的下游客户,未来有望在“下游客户变多+消费电子应用领域变广”两方面实现市场拓展,叠加规模效应降本带来的盈利能力提升。

图18:公司所处的长晶设备及晶体生长环节价值占比高

图19:随规模提升,晶盛机电蓝宝石业务毛利率逐年上升

晶体生长技术不断突破,成本优势显著。

2020年12月22日,晶盛晶体实验室和子公司晶环电子共同研发最新创新成果——700kg级超大尺寸首颗蓝宝石晶体成功出炉。2017年公司国内首颗300kg晶体面世,2018年450kg级蓝宝石晶体打破该领域研发记录,量产成本较150kg级蓝宝石晶体下降40%。此次700kg级晶体再次刷新纪录,代表公司蓝宝石晶体生长技术达到世界领先水平。在良率相当的情况下,蓝宝石晶体尺寸越大,材料的利用率越高,边角损失越小,成本优势更加显著。一方面,目前蓝宝石用于手机盖板的最大劣势为成本较高,随着公司不断推动蓝宝石晶体成本下降,蓝宝石在消费电子领域的应用有望进一步拓展;另一方面,我们认为未来几年公司在蓝宝石业务上的盈利能力和市场竞争力将显著提升。

市场普遍观点是,蓝宝石价格太贵,不会用到手机盖板。但从产业发展的规律看,只有当成本和价格跌破到某一些临界点后,其大规模的批量应用才会起来。

这是一个动态且复杂的过程。晶盛机电的700kg超大尺寸晶体的推出有望继续降低蓝宝石的价格,我们判断,随着价格的持续降低+加工工艺的持续提高,手机盖板等应用场景有望在3年内放量。

图20:公司700kg蓝宝石晶体成功出炉

4

SiC衬底成长潜力广阔,我们判断晶盛未来有望向材料端延伸

半导体按衬底材料可以分为三代,第一代以硅单质(Si)、锗(Ge)为代表,第二代以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等化合物为代表,

第三代是以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、金刚石、氧化锌(ZnO)为代表的的宽禁带半导体材料。

以SiC衬底为代表的第三代半导体具有耐高压、耐高温、低能量损耗等优点。

相比于第一代和第二代半导体材料,以SiC为代表的第三代半导体材料在禁带宽度、击穿电场强度、饱和电子漂移速率、热导率以及抗辐射等关键参数方面具有显著优势,因此具有优越的电气性能:

(1)耐高压。

SiC的击穿电场强度是硅的10余倍。

(2)耐高温。

SiC相较硅拥有更高的热导率,使得器件散热更容易,极限工作温度更高。耐高温特性可以带来功率密度的显著提升,同时降低对散热系统的要求,使终端可以更加轻量和小型化。

(3)低能量损耗。

SiC具有2倍于硅的饱和电子漂移速率,使得SiC器件具有极低的导通电阻,导通损耗低;SiC具有3倍于硅的禁带宽度,使得碳SiC器件泄漏电流比硅器件大幅减少,从而降低功率损耗;SiC器件在关断过程中不存在电流拖尾现象,开关损耗低,大幅提高实际应用的开关频率。

图21:以SiC为代表的第三代半导体具有耐高压、耐高温、低能量损耗等优点

新能源汽车是SiC功率器件最重要的下游市场之一,将成SiC未来新增长点。

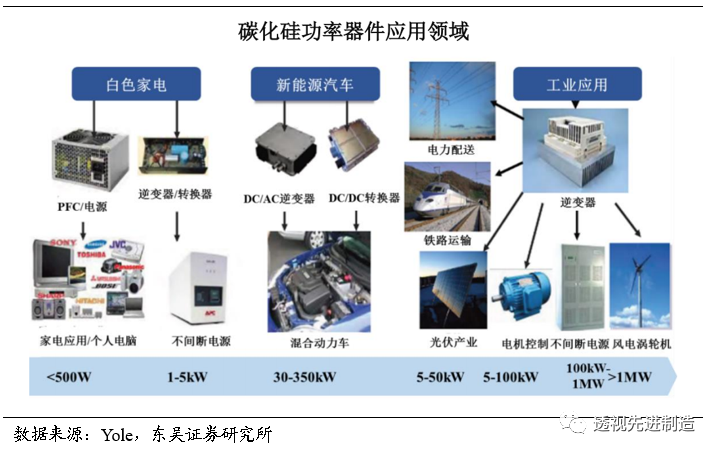

相对于传统Si材料,SiC是制作更高功率、高效率、高压、高频、高温以及小型化和轻量化功率半导体器件的理想材料之一,这使得SiC功率半导体成为新能源汽车电子市场的理想选择。根据现有技术方案,每辆新能源汽车使用的功率器件价值约700美元到1000美元。随着新能源汽车的发展,对功率器件需求量日益增加,成为功率半导体器件新的增长点。

新能源汽车系统架构中涉及到功率半导体应用的组件包括:电机驱动系统、车载充电系统(OBC)、电源转换系统(车载DC/DC)和非车载充电桩。SiC功率器件应用于电机驱动系统中的主逆变器,能够显著降低电力电子系统的体积、重量和成本,提高功率密度,其中特斯拉的Model 3全球首次在主逆变器中集成全SiC功率器件;SiC器件应用于车载充电系统和电源转换系统,能够有效降低开关损耗、提高极限工作温度、提升系统效率,目前全球已有超过20家汽车厂商在车载充电系统中使用SiC功率器件;SiC器件应用于新能源汽车充电桩,可以减小充电桩体积,提高充电速度。

根据Yole的数据,未来几年SiC功率器件的CAGR将超过30%,其中,新能源汽车和充电设施是其中增长最快的两个应用场景。

图22:SiC功率器件广泛应用于白电、新能源汽车、光伏等场景

图23:未来几年新能源汽车(复合增速+76%)和充电设施(复合增速+101%)将成为SiC增长最快的两个应用场景

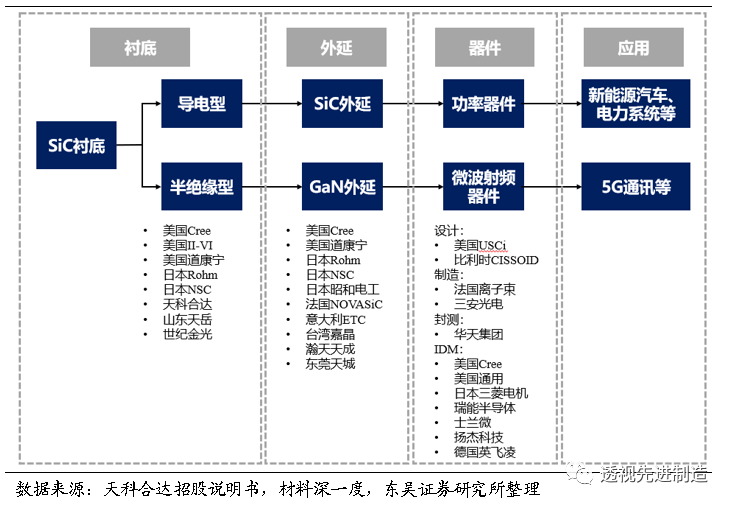

SiC功率器件的产业链条包括:衬底-外延-器件(设计、制造、封测)-应用。

衬底和外延属于SiC产业的上游环节,是支撑整个产业发展的材料环节,对最终器件的性能和成本具有重要影响。其中,SiC衬底可分为导电型和半绝缘型两类:导电型衬底上生长SiC外延层制得碳化硅外延片,可进一步制成功率器件,应用于新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等领域;半绝缘型衬底上生长GaN外延层制得碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)外延片,可进一步制成微波射频器件,应用于5G通讯、雷达等领域。

图24:SiC产业链包括衬底-外延-器件(设计、制造、封测)-应用

SiC衬底制造工艺难度大、成本高,海外龙头占据垄断地位。

衬底生长的核心难点在于精确控制:

(1)高温生长。SiC晶体需要在2,000℃以上的高温密闭真空环境中生长,生长过程中需要精确调控温度,控制难度大;(2)参数控制,SiC具有200余种同分异构体,很多晶型间的自由能差异非常小,在晶体生长过程中需要精确控制硅碳比、生长温度梯度、晶体生长速率以及气流气压等参数,否则容易产生多晶型夹杂;(3)尺寸扩大。随着晶体尺寸的扩大,SiC晶体生长难度工艺呈几何级增长;(4)后期加工。碳化硅硬度与金刚石接近,切割、研磨、抛光技术难度大,工艺水平的提高需要长期积累。由于晶体生长速率慢、制备技术难度较大,大尺寸、高品质碳化硅晶片生产成本仍数倍于硅基衬底,因此短期限制了SiC器件的渗透率。

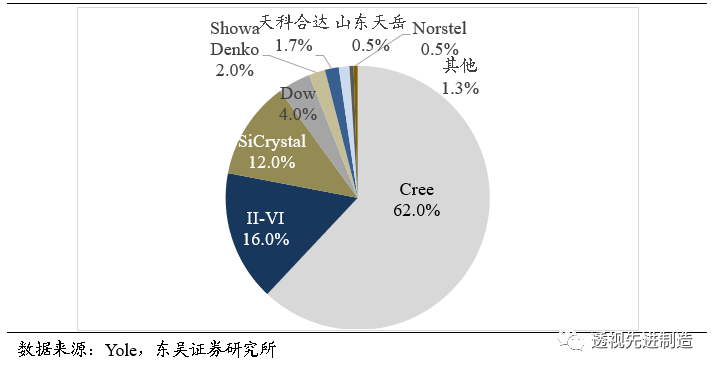

目前SiC衬底环节集中较高,市场参与者主要为Cree、II-VI、Dow Corning、Rohm、昭和电工等美、欧、日企业。其中,Cree作为产业发展的先行者和领头羊,在衬底和外延领域占据绝对的领军优势——2018年市占率超60%。国内龙头天科合达以1.7%的市占率位居全球第六。

图25:2018年SiC衬底市场格局——Cree占据绝对优势

国内SiC材料企业仍在发展初期,产品以4寸为主,6寸片技术尚未成熟。

(1)衬底端:4寸衬底已实现批量生产,6寸片发展加速进行。

国内生产商主要是天科合达、山东天岳、河北同光晶体、世纪金光、中电集团2所等。美国SiC衬底发展已有60余年,我国以天科合达为代表的国内企业经过10余年研发,逐步掌握了2-6英寸SiC衬底的关键技术。目前国内碳化硅衬底以3-4英寸为主,天科合达的4英寸衬底已达到世界先进水平。6英寸衬底初步进入工程化准备和小批量产的阶段。

(2)外延端:国内外延片以4寸片为主,6寸片处于起步阶段。

国内碳化硅外延片生产商主要为瀚天天成、东莞天域、国民天成、世纪金光以及中电科13所、55所,部分企业经过多年的工艺积累和优化,基本和国外巨头处于同一梯队。目前国内外延片以4英寸为主,并开始提供6英寸外延片。

图26:国际主要SiC衬底生产企业已实现6英寸晶片规模化供应,国内仍在发展初期