来源:国民经略(guominjinglve),作者:凯风

一个时代落幕。

5月28日,91岁的恒基地产董事局主席

李兆基

宣布退休,告别了经营43之年之久的商业帝国。

而在一年多前,时年90岁的

李嘉诚

已宣布正式退休,长子李泽钜接掌了市值超万亿的长和帝国。

自此,香港四大家族第一代创始人全部谢幕。

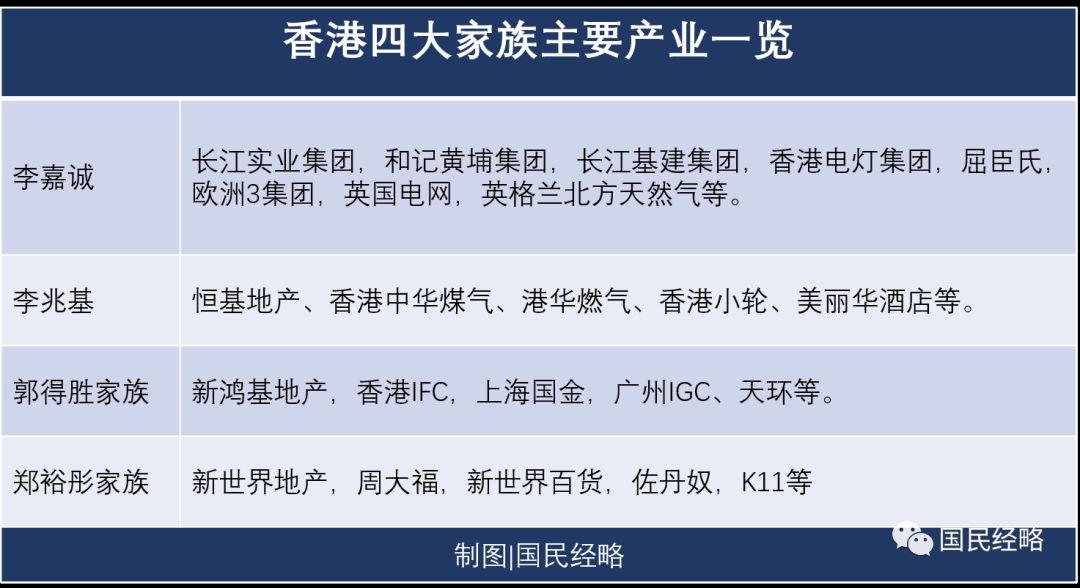

在香港,

李嘉诚的长江实业、李兆基家族的恒基地产,郑裕彤的新世界、郭得胜家族的新鸿基地产

,并称为香港地产

“四大天王”

,四个家族由此获得

“四大家族”

之名。

大家族中,

郭得胜

在1990年去世,接任的长子郭炳湘也在2018年病逝,

郑裕彤

于2016年去世,如今李嘉诚、李兆基先后退休,自此,四大家族的交班全部完成。

鼎盛时期,“四大家族”连续多年霸榜亚洲富豪榜,旗下产业版图横跨

地产、电讯、港口、百货乃至水电燃气

等众多领域。这“四大家族”一度

富可敌国

,成为香港房地产黄金时代的最深印记。

如今,斗转星移,香港再无地产大佬。

01

悍匪与巨富

时钟拨回到23年前。

1996年5月23日,黄昏时分,张子强埋伏于一条人烟稀少的单行道,夹停了李嘉诚长子李泽钜的专车。随后,

张子强单枪匹马前往李嘉诚宅邸,最后索得10.38亿元的天价赎金。

如此直截了当,如此惊人的赎金,让张子强获得了

“世纪悍匪”

的称号。

2013年,在接受南方周末采访时,李嘉诚透露了自己当时与张子强的对话:

这次是我错了,我们在香港知名度这么高,但是一点防备都没有,比如我去打球,早上五点多自己开车去新界,在路上,几部车就可以把我围下来,而我竟然一点防备都没有,我要仔细检讨一下。

仅仅一年过去,张子强再次动手,这次瞄准的是四大家族里的第三富豪。

1997年9月29日,张子强故技重施,在半道

劫走

香港新鸿基地产主席郭炳湘

,最后虏获6亿赎金。

不到两年时间,悍匪张子强就从两大家族手中勒索了16亿元赎金,超过了之前多年许多悍匪抢劫金店和运钞车的财富总和。

1998年,张子强在内地伏法

这笔钱听起来貌似惊人,但于四大家族而言,不过是九牛一毛。

彼时,正是香港房地产的黄金时代,四大家族财富之盛,无人能及。

在富豪榜上,香港地产大佬可谓数十年如一日的常客。1997年,

李兆基、郭炳湘家族

双双跻身福布斯全球富豪榜前十,

李嘉诚和郑裕彤

则分别位于第15名和24名,而内地排名最靠前的

刘永行家族

,仅仅位列第249位。

至于未来的首富

马化腾、马云、许家印、王健林

,只是刚刚开始创业。

仅在1997年,四大家族的财富总和超过440亿美元,按当时汇率,折合人民币超过3600亿人民币。

当年全国经济第一大省广东一年的财政收入不过500多亿人民币,不及四大家族财富的1/7。

时隔20年后,其间历经亚洲金融危机和全球金融危机,四大家族财富有增无减。

2018年福布斯全球富豪榜上,

李嘉诚和李兆基分别以349亿美元、303亿美元,位列全球第23位和24位

,虽然略逊于马化腾和马云,但这个财富总量仍旧令人咋舌。

这正是房地产的能量。

02

地产时代

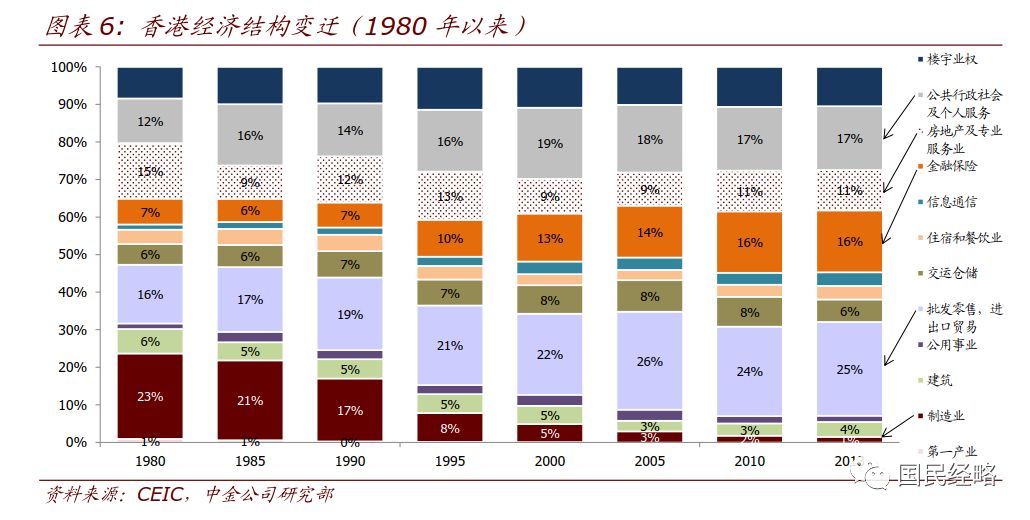

香港是地产经济的典型代表。

没有一个行业能像房地产一样,能在短短的几十年时间,创造如此之多的世界巨富。也没有一个行业能像房地产一样,历经几轮金融危机的摧残,仍旧屹立不倒。

从1950年代开始,到2019年,前后七十年时间,香港房地产长盛不衰。

虽然其间经济危机和金融危机每隔十多年就上演一番,股市房市遭遇了一轮又一轮的崩盘,仅楼市就五上五下,但到了最后,房地产仍旧屹立不倒,地产商人仍旧笑傲于富豪榜。

香港房地产的第一波大繁荣,始于1950年代。

当时香港百废待兴,外来人口蜂拥而入,1947年香港只有180万人,而到了1959年就已突破300万人,人口涌入,带来庞大的居住需求。与此同时,相对稳定的政局和经济,吸引了来自内地和东南亚的富商们,为香港带来了庞大的外来资金。

资金炒作加上居住需求井喷,带动香港房地产的第一波大繁荣。

正是在这个时候,四大家族开始正式涉足房地产业。1958年,

李兆基与郭得胜

等8人合股组成永业公司,开始涉足地产生意。同年,

李嘉诚的长江实业

从塑料花产业开始向房地产转型,而

郑裕彤

在正式接手周大福之前就已涉足了房地产开发。

香港房地产的第二波大繁荣,则是在1960年代末和1970年代初。

当时发达国家进行产业转移,

香港制造业

顺势腾飞,在经济中占比一度超过1/4,加上出口转运贸易和金融自由化带来的机遇,香港经济蒸蒸日上,与台湾、新加坡和韩国一并获得

“四小龙”

之称。

借助经济腾飞,香港房地产一路上扬,培育出一众世界富豪。

正是在这个时代,香港房地产企业纷纷上市。1972年,同一年,李嘉诚的长江实业、李兆基与郭得胜合伙的新鸿基地产、郑裕彤的新世界地产集体上市,“四大家族”的地位正式确立。

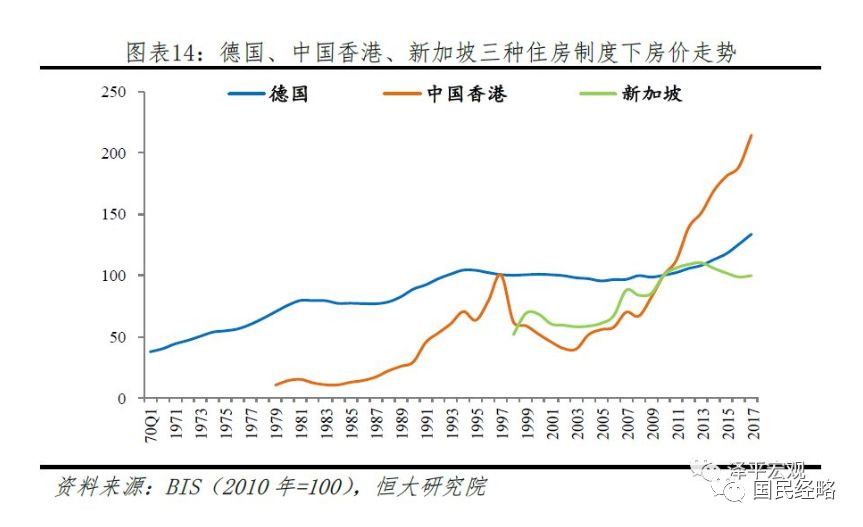

香港房地产的第三波大繁荣,从1980年代一直持续到1997年。

这一波香港楼市的繁荣,得益于香港金融中心地位的建立,加上长期的低利率乃至负利率,香港房价一飞冲天,到1997年香港私人住宅价格指数暴增七倍。

然而,1998年亚洲金融危机到来,香港房价一落千丈,到2003年,房价最高下跌了70%以上,堪称腰斩式崩盘。那几年

,“烧炭自杀”

成了时常见诸于媒体的热词。

2003年,房价跌到谷底,绝望也到了谷底。部分香港“刚需们”走上街头,抗议房价下跌。

随后,香港取消旨在彻底解决居住问题

“八万五建房计划”

(每年建设85000套公屋),

大幅缩减供地计划

,供求失衡之下,香港楼市再回主升浪。

随后,香港第五波房地产大繁荣开启,房价重启上涨之路,一涨就是16年,

至今未消。

03

抄底暴富

这五轮房地产大繁荣,为香港培育出一批世界级的超级富豪。但从头到尾真正屹立不倒的,则是李嘉诚、李兆基、郭氏家族和郑裕彤这四大家族。

让这四大家族脱颖而出的,除了地产时代赋予的机遇之外,更重要是的另外两个因素:

一是“卖楼花”,二是趁乱抄底。

“卖楼花”模式,就是内地所熟悉的商品房预售制

,今天可谓无人不知,但在当时可谓天才般的创举。

在香港,港人将正在兴建或没有动工的楼宇单元,形象称之为“楼花”,“卖楼花”由此而来。卖楼花的发明者是

霍英东

,而将“卖楼花”模式发扬光大的,正是这四大家族。

卖楼花的好处显而易见,房子还没开建,开发商就能收到一笔资金,不必等到落成之后才能回笼资金,而且依靠楼花可以空手套白狼,不断滚动开发,资金滚滚而来。

这正是后来碧桂园等房企所依赖的

高周转

模式,在60年前香港开发商就已驾轻就熟。

随着卖楼花到来的,则是炒楼花,这让炒房变成了一本万利的生意。

每一次房地产狂潮中,都少不了炒楼花的身影。

不过,相比于卖楼花炒楼花制造的房地产狂潮,

趁乱抄底

则是四大家族真正崛起的关键因素。

过去几十年,香港发展蒸蒸日上,但受到境内外政经形势的影响,市场波动频仍,而

每一次波动,都成了四大家族抄底壮大的契机

。

香港恒生指数走势,历史上的几次股灾

1967年,香港政治和经济危机同时出现,动荡之下,富商纷纷移民,房市一落千丈。

李嘉诚趁机低价收购地皮和旧楼,等到政局稳定之后,李嘉诚一跃而起,旗下的长江实业于1972年上市。

李兆基同样是抄底的高手。1973年,香港股市牛市冲天,李兆基将新成立的永泰公司推向市场,随后套现走人,获得大笔现金。到了1975年,在石油危机影响下,香港股灾爆发,地产一落千丈,

手握现金的李兆基大肆抄底,并成立新公司恒基兆业,地产帝国由此崛起

。

随后在1987年、1997年和2008年,这几次危机中,四大家族一直都是抄底的急先锋。

不过,与这些抄底相比,四大家族完成最大的抄底,当属进军内地。

改革开放之初,香港资本蜂拥进入内地,利用前店后厂的模式,带动珠三角制造业的崛起。

深耕房地产的四大开发商自然不会错过。早在1980年代,从酒店到基建,从商业地产再到住宅地产,这些开发商在帮助内地提升基础设施的同时,财富也获得了前所未有的爆发式增长。

借助香港对于房地产的刚性担保,一次次危机,一次次抄底,四大开发商的财富与日俱增,成为名副其实的“四大家族”。

04

高房价之困

2013年,一篇名为《

李家的城

》的小学生作文不胫而走,成为香港四大家族权势之盛的注脚。

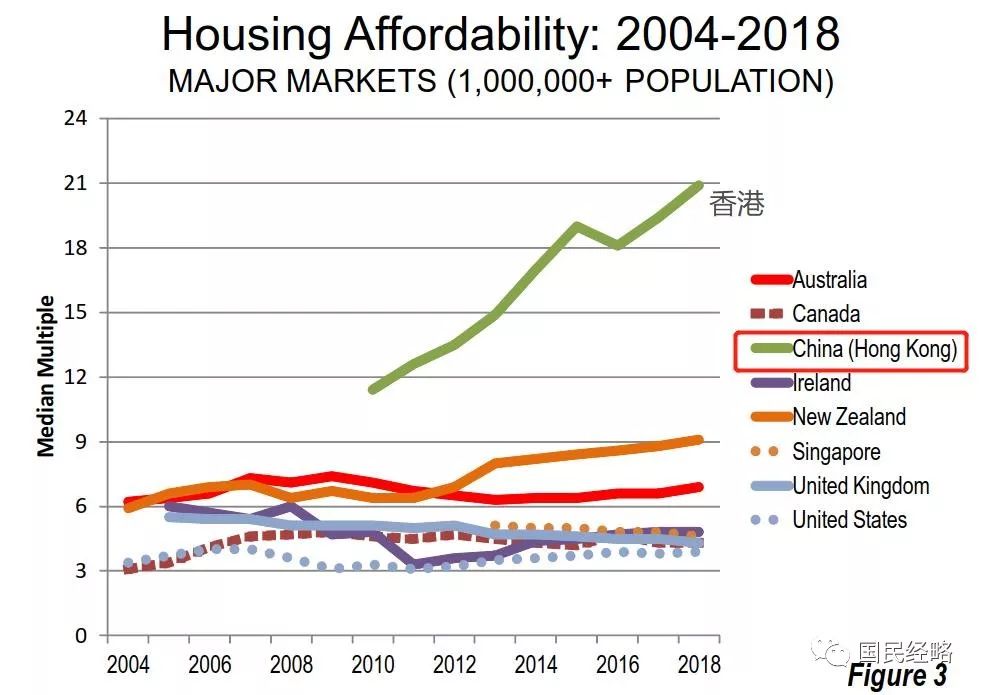

在四大家族财富与日俱增的同时,

香港房价早已冠绝于世界,连续九年位居全球房价最难负担城市之首

,一个普通家庭在香港不吃不喝要30年时间,方能供得上一套房。

每一个初到香港的人,都会学到两个词:寸土寸金,千尺豪宅。所谓千尺,折算过来,其实还不到100平方米。

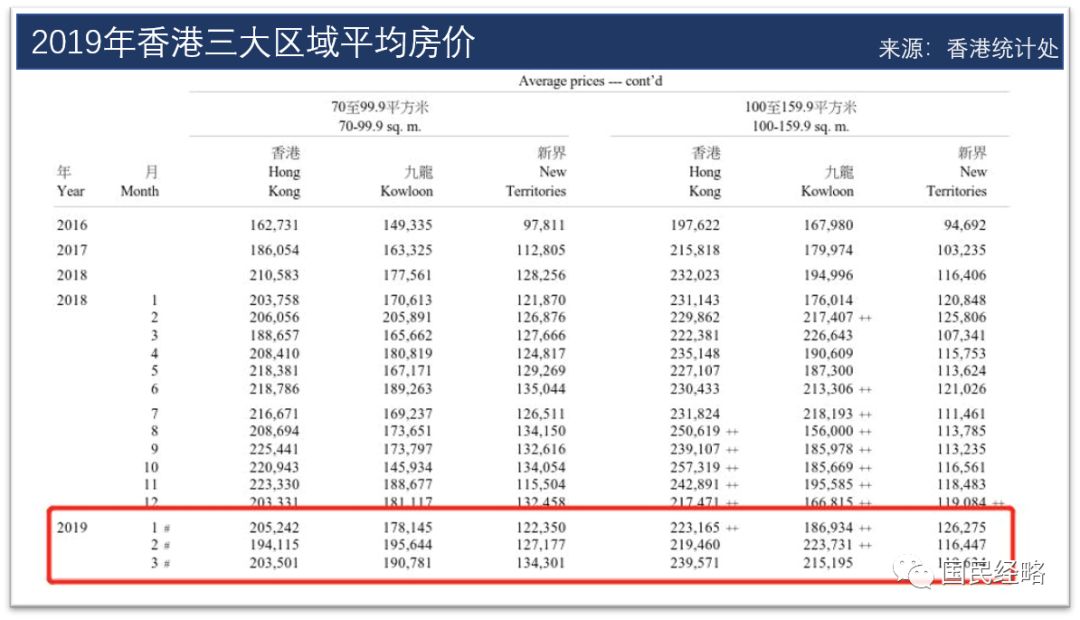

2019年的最新数据显示,以70-100平方的房屋为例,

港岛每平方房价高达20万港币,九龙为19万港币,而与深圳一河之隔的新界也高达13.4万港币

。至于大面积的“千尺豪宅”,港岛的均价更是高达23.9万港币。

如此之高的房价,显然不是普通家庭所能负担。

香港的高房价,与国际资本的涌入息息相关,但最根本的还在于土地供给制度。