谈到纪念佛陀这件事,现在的人们自然会想到去寺庙礼拜佛像。

然而,不太为人了解的是,我们如今习以为常的佛像却

并非是在佛教产生之初就已经形成

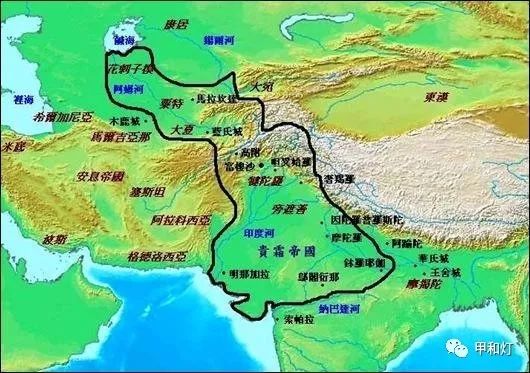

。在佛教历史上,从佛陀诞生的公元前623年,到公元1世纪左右贵霜王朝控制中亚,大约有700余年的时间佛教都没并没有为佛陀造像的习俗。

在佛教艺术史上,这段时期一般也被称作

“无像时代”

。

在贵霜王朝之前佛教一直没有造像的传统

无像时代的产生和延续,一方面与印度和中亚地区的地方性有关,一方面也也是佛教哲学在艺术领域的再现。

佛教认为“

色即是空,空即是色。

”

所谓的空,也就是“无定性”,既然无定性,也就不该追求“定形”,而所谓的造像,无疑就是一种“定形”之举,自然不被佛教所认可。

此外,佛陀本人也并不主张弟子为他造像,正如《金刚经》所言,“

若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。

”

世尊在此敏锐地意识到,如果过于注重形式和表象,常常就会妨碍到追求内容本身。

唐咸通年间的《金刚经》刻本

除此之外,拒绝塑像也与维护佛陀的神圣性有关。

尽管作为“觉者”的佛陀无疑是“人”,但作为宗教领袖,他显然又带有着“神”的属性。

而作为人造的塑像,总会存在欠缺之处,无法完满地还原神灵的威仪,许多人由此认为造像是一种亵渎神灵的行为。

因此,我们也可以看到,为了维护信仰客体的神圣性,许多宗教都极为排斥造像,除了原始佛教,犹太教、伊斯兰教、新教也都有这种拒斥偶像的传统。

《旧约》十诫中就有“不可造像”的规定

无论如何,原始佛教起初并没有走上造像的道路,根据典籍记载,在佛教史上有着重要影响的阿育王甚至还曾经下令处决过不少制造佛像的外道信众。

然而,拒绝造像并不代表放弃纪念佛陀,在宗教仪式、参禅修法、传播佛法的过程中,人们都需要借助一些外物来表达他们对世尊的崇敬与敬仰,因此,他们还是需要找到一些特定的符号来代表佛陀,这种以符号代替佛像的方式,也就构成了“无像时代”纪念佛陀的基本模式。

信奉佛教的阿育王大大推动了佛教的传播发展

那么,原始佛教的人们一般会选择使用什么样的符号来代表佛陀呢?

可以想象,这一事物必定要合乎佛教的教义,

或者与佛陀具有一定的关联。

而根据现有的文物与文献来看,他们最常使用的符号就是

莲花、脚印与法轮

。

莲花在佛教中有清净之意,历来被视作是佛教的代表。

而所谓的脚印,指的也就是佛陀的足迹,在现在的印度、巴基斯坦等地区,都曾经出土过早期的足迹碑,用以纪念佛教曾经在此讲经说法,而这一样式也一直延续下来,即使佛教后期已经产生了造像传统,仍有许多信众会采用足迹碑的方式纪念佛陀。

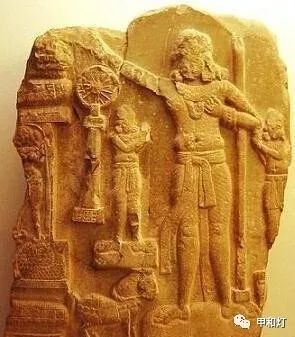

犍陀罗时期的佛陀脚印石刻

脚印也构成了弘法的象征

作为佛法的重要象征物,

法轮

在这一时期也常常被用来替代佛陀形象,直到如今,藏传佛教寺庙的屋顶还会雕刻双鹿与法轮,以象征佛陀在鹿野苑说法。

而除此以外,有时候人们还会选择使用

宝座、宝塔、菩提树

等符号来纪念佛陀。

这些符号多与佛陀的生平相联系,如宝座代表着佛陀尊贵的身份,菩提树则代表着世尊的得道成佛。

而这些宗教符号的使用,

也一直延续到了今天,

成为了佛教艺术中极为重要的组成部分。

犍陀罗早期的造像,中间的法轮象征着佛陀

以菩提树代替佛陀的雕刻方式也颇为常见

除了特殊的宗教符号,另一种常见的纪念佛陀的方式就是

“造塔”

。

在世尊涅槃,八国共分舍利之后,为了供奉佛陀的遗骨以及其他一些法物,各国的佛教徒们兴建了许多名为“窣堵波”的建筑,这种“大塔”通常是用砖石垒筑成半球形的建筑,内部用来埋葬佛陀的圣物,再在四周建上塔门、石柱以及走廊,以供人参拜礼佛。

相传,阿育王曾经兴建了八万四千座“窣堵波”,而这些高大的建筑,也成为了佛陀的一种象征,并且构成了寺庙以外的另一种神圣空间。