清·张之洞《书目答问》:“

由小学入经学者,其经学可信

”;曾国藩:“

读书以训诂为本

”。《尚书》文字古奥,佶屈聱牙,需要从小学(文字、音韵、训诂)入手,才能读懂经文,进而阐发义理。

章太炎《菿汉微言》:“学术无大小,所贵在成条贯。制割大理,不过二途:一曰求是,再曰致用”。《尚书》号称“王者之学”,先从小学入经,求是求真;再阐发义理,通经致用。

《尚书》,是中国古代的一部历史文献汇编,分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四部分。战国时期总称《书》,孔安国传解释为“上古之书”,故称《尚书》。汉代《尚书》成为儒家五经之一,又称《书经》。

“书”原是纪录的意思,書,就是手(又)持毛笔写字(聿-書)。许慎《说文解字·叙》“著于竹帛谓之‘書’”。元吳澄《書纂言》:“𦘠者,史之所记录也,从聿从者。聿,古筆字,以筆画成文字,载之简册曰書,者,谐声。”大约初时所谓“书”,只是指当时留存着的一些古代的档记录案而已,那些档案恐怕还是一件件的,未结集成书,成书也许是在汉人手里。

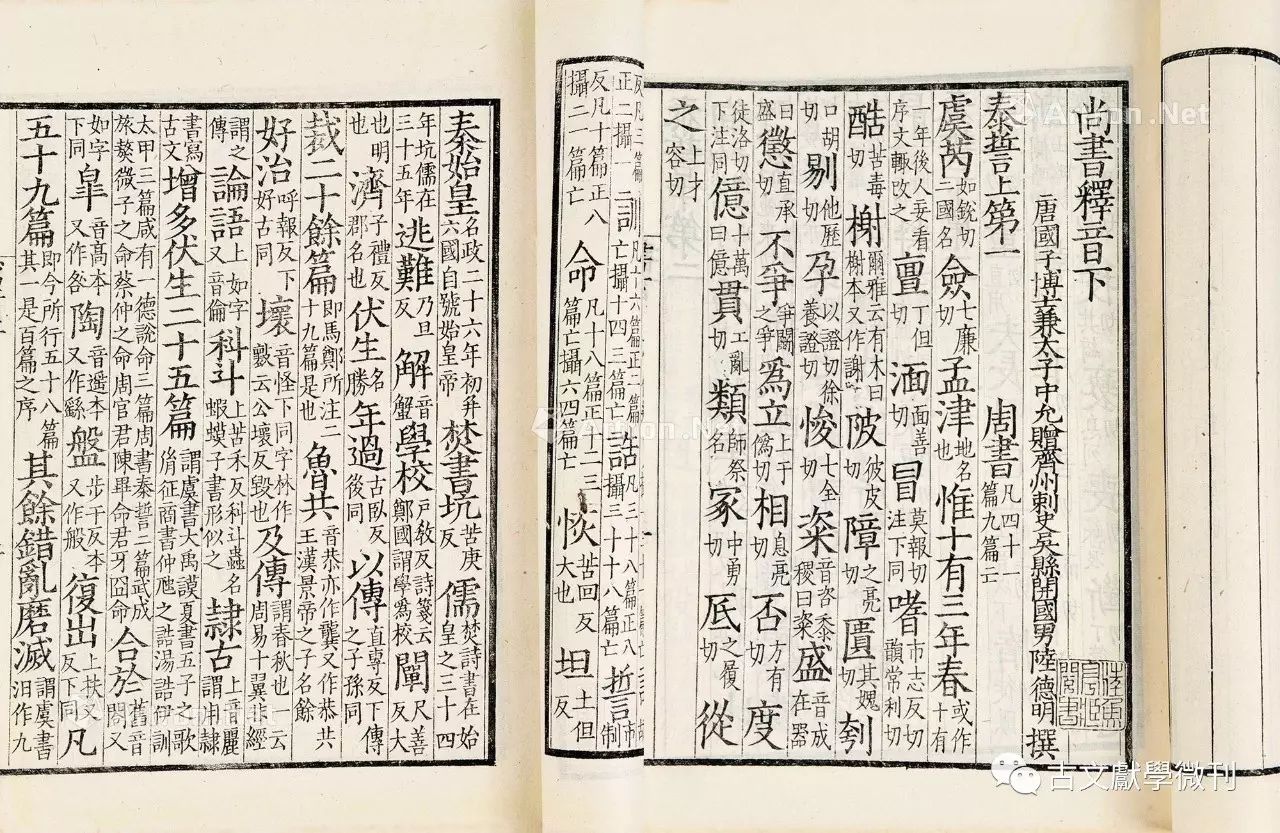

尚书释音,唐(苏州)陆德明撰,清光绪十年(1884)遵义黎庶昌影宋刻本

一、《尚书》体裁、编排与内容

《尚书》是一部多体裁文献汇编,被认为是中国现存最早的史书。所载内容都与政事有关,是上古的政事史料汇编。《荀子·劝学篇》:“《书》者,政事之纪也。”《史记·太史公自序》:“《书》记先王之事,故长于政。”即论“王道”的书。

《尚书》的基本内容,是君王的文告和君臣的谈话记录,作者是史官。我国“史官文化”很发达,上古就设专门的史官记录君王的言行。《礼记·玉藻》谓“动则左史书之,言则右史书之”,即所谓“右史记言,左史记事”。《说文·史部》“史,记事者也,从又持中,中,正也”,甲骨文作 《尚书》概说 粹一0一,象手持文件袋(中)的史官形。

有关《尚书》的写作和编辑年代、作者,已很难确定,可能在先秦就已有了定本。传说孔子曾经编纂过《尚书》,但这个说法不可靠。

一般认为,流传至今的《尚书》多为伪书,较为可靠的是其中汉代伏生所传的28篇。顾颉刚将这28篇分成三组,第一组13篇:《盘庚》、《大诰》、《康诰》、《酒诰》、《梓材》、《召诰》、《洛诰》、《多士》、《多方》、《吕刑》、《文侯之命》、《费誓》、《秦誓》。这一组在思想上、文字上,都可信为真。第二组12篇:《甘誓》、《汤誓》、《高宗彤日》、《西伯戡黎》、《微子》、《牧誓》、《金縢》、《无逸》、《君奭》、《立政》、《顾命》、《洪范》。这一组有的文体平顺,不似古文,有的人治观念很重,不似那时的思想。这或者是后世的伪作,或者是史官的追记,或者是真古文经过翻写,均说不定,不过决是东周间的作品。第三组3篇:《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》。这一组决是战国至秦汉间的伪作,与那时诸子学说有相连的关系。

今传《尚书》58篇,按朝代分:《虞书》5篇为尧典、舜典、大禹谟、皋陶谟、益稷;《夏书》4篇为禹贡、甘誓、五子之歌、胤征;《商书》17篇为汤誓、仲虺之诰、汤诰、伊训、太甲上、太甲中、太甲下、咸有一德、盘庚上、盘庚中、盘庚下、说命上、说命中、命下、高宗肜日、西伯戡黎、微子;《周书》32篇为泰誓上、泰誓中、泰誓下、牧誓、武成、洪范、旅獒、金滕、大诰、微子之命、康诰、酒诰、梓材、召诰、洛诰、多士、无逸、君奭、蔡仲之命、多方、立政、周官、君陈、顾命、康王之诰、毕命、君牙、冏命、吕刑、文侯之命、费誓、秦誓。

就时代而言

,学者认定不伪的28篇分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四类:

《虞书》

4篇,记载上古唐、虞时代的历史传说,包括唐尧禅位给虞舜,虞舜和他的大臣禹、皋陶等人有关政治的谈话等情节,这四篇都以虞舜为中心,所以称为《虞书》。

《夏书》

2篇,《禹贡》记载了禹治水以后全国的地理面貌,托言夏禹治水的记录,实为古地理志,与全书体例不一,一般认为不是夏代文献而属后人的著述。《甘誓》记载禹的儿子启征讨诸侯有扈氏的誓师辞,都是夏朝初期的事情。据传说,夏朝经历400多年,这两篇所涉及的只是夏朝历史的点滴而已。

目前学术界大多数人认为,上述《虞书》和《夏书》6篇都不是虞代和夏朝当时的历史记录,而是战国时期甚至晚至秦代的作品。其中只有《甘誓》一篇,战国前期学者墨子的《墨子》引作“禹誓”,文字和今本《尚书》大同小异,可见这一篇的来源不会晚于战国前期,是否确为夏后启的誓师辞,则未能确断。《虞书》四篇中的个别词句也曾被春秋、战国时期的人们引用过,但当时所见的篇文是否与今本相同,很有疑问。但从史料角度考察,这四篇似乎仍保存了不少有关尧舜时代的可靠传说,仍不失为研究我国上古历史的重要资料。《禹贡》一篇的内容,未见征引于前秦任何著作,可能出现的时间最晚,但它是我国古代对地理面貌做出综述的第一部文献,学术价值极为重要,学者普遍把它作为战国晚期左右的地理文献看待。

《商书》

7篇,除第一篇《汤誓》记载商汤伐桀的事件外,其余6篇都是商朝后半期的史料。其中,《盘庚》三篇记载盘庚迁都于殷时告谕臣民的讲话。其余3篇都记载商朝末年的事,有两篇与商纣王有关,与《周书》中前一部的内容是直接相连的。这7 篇中,只有《汤誓》被人们认为是后来追叙的历史传说,其余6篇都是比较直接的档案。

《周书》

20篇可以分为两部分。前一部分从《牧誓》到《立政》,这14篇内容最为丰富,是全部《尚书》的精华所在,集中地叙述了周朝灭殷(商朝)以及周人如何巩固对殷人的统治等情况,主要内容以当时最重要的政治家周公旦为中心人物。后一部分包括《顾命》以下的六篇,其中《顾命》和《康王之诰》从性质内容和文字上看,本是一篇,故可以说是五篇。五篇中,时代早的属于西周前期,时代晚的属于春秋中叶。前三篇是周朝中央王室的档案,后两篇则分属于鲁国和秦国。一般认为,《周书》二十篇大体都是可靠的真实档案文献,其中只有《洪范》一篇记载箕子对答武王的谈话,内容全系五行学说,似乎应是战国时期五行学家兴起以后的作品。但也有人认为五行学说起源很早,《洪范》即其渊源。总之,抛开这一篇不说,其余十九篇都是我们研究周代历史的重要原始资料。

综合起来,28篇内容大致可分为三组。一是关于尧、舜、禹、皋陶、启等人的远古历史传说;二是关于周朝建国初年的重要文献,重点反映了周公旦的活动;三是一些零散孤立的档案,所属时代不同,各篇只涉及某一事件,和其他篇章没有直接的关联。

就文体而言

,《尚书》各篇文体不尽相同,大多篇章为“记言”,少部分为“记事”或“言事兼记”,习称之为“典谟训诰之文”。《尚书序》分为“典、谟、训、诰、誓、命”6体;唐孔颖达《尧典正义》分“典、谟、贡、歌、誓、诰、训、命、征、范”十体。今粗线条分四大体式:

一是“典谟”

,主要记载古时的典章制度,尧典、舜典、洪范、吕刑、周官、皋陶谟等篇属此类。“典”本来就是“册”或“经”的意思,《尚书》篇名中的“典”,已含后世“经典”之意,表示尊崇。“典”的体裁并非当时的文献记录,乃后人追述之作,故文字相对而言比较浅显。“典”在《尚书》中所占比例甚小。谟”与“谋”通,意为“谋划、谋议”。如《皋陶谟》记载舜、禹、皋陶等人的政治协商与谋划。“谟”体多为问答,较易读懂。“谟”体在《尚书》中所占比例也很小。

二是“训诰”

,指训诫诰令,包括君臣之间、大臣之间的谈话及祭神祷辞,此类较多,是《尚书》的主体部分,盘庚、高宗肜日、西伯戡黎、金滕、大诰、召诰、梓材、多士、君奭、顾命等篇都是。“训”即“训谕”,如“逸书”之《伊训》记载商臣伊尹对商王太甲所作之训谕,该篇经文已经失传,今本《伊训》当系伪作。而《高宗肜日》虽不以“训”名篇,实即“训”体。“诰”为“告谕”之意,大都为君王对臣民的训话。如《盘庚》三篇,记载商王盘庚对臣民所作的三次训话。《康诰》记载周公告诫其弟康叔当如何统治被征服的商人。“诰”体篇名的命名法多样:或以训谕者命名,如《盘庚》、《康王之诰》;或以受训谕者命名,如《康诰》;或以训谕内容命名,如《酒诰》、《无逸》;或取篇中词汇命名,如《梓材》、《多方》等。“诰”体数量占全书一半,构成《尚书》最重要的部分。“诰”体多属讲话记录,当属上古口语,与后代口语差别甚大,而口语又往往欠缺文句的条理性,难免重复琐碎,故“诰”体格外难懂,韩愈《进学解》称“周诰殷盘,佶屈聱牙”。

三是“誓”

,主要是君王和诸侯的誓众辞,甘誓、汤誓、泰誓、牧誓、费誓、秦誓等篇都是,篇数仅次于“诰”体。“誓”体篇名的命名法也多样:有以人命名的,如《汤誓》为商汤伐夏桀之誓师辞。有以地点命名的,如《费誓》与《牧誓》中的“费”与“牧”皆为誓师地点。有以国名命名的,如《秦誓》为秦穆公在战后向其臣民宣告的誓辞。还有以“伟大”命名的,如《泰誓》就是“伟大的誓言”之意。“誓”体往往为韵文,如见诸《孟子》的《泰誓》有一段:“我武惟扬,侵于之疆,取则于残,杀伐用张,于汤有光。”词句整齐,韵律分明,颇似诗歌。这是因为誓辞意在令大众记取,如同今宣传口号,有节奏韵律,便于记忆。正因为此,“誓”体相对简单易懂。

四是“命”

,主要记载帝王任命官员、赏赐诸侯的册命,君陈、毕命、冏命、文侯之命等篇都是。“命”就是“命令”的意思,《尚书》中的“命”,是古代常见的“命辞”。《文侯之命》就是周天子对晋文侯的嘉奖令。属于“命”体的篇章在《尚书》中很少,不过因其常见于其他古代典籍,故也不难读懂。

《尚书》所载,上起唐尧、虞舜时代(距今4000余年),下至东周(春秋中期,距今2600余年),约1500多年上古历史。在可信的篇章之中,以记述殷王盘庚迁都的《盘庚》篇最早,写作年代约在公元前14世纪的上半叶,与至今所发现最早的甲骨文年代相近。

《尚书》的基本内容是古代帝王的文告和君臣谈话记录,反映那个历史时期的政治、思想、军事、哲学、教育、天文、地理、历法、法律和典章制度等,为《左传》、《史记》等史书的写作提供了珍贵的原始资料,对后世的历史与学术研究影响深远,是了解和研究上古社会不可或缺的历史文献。

《尚书》所表现的核心思想,是“敬天、明德、慎罚、保民”等,即以天命观念解释历史兴亡,为现实提供借鉴。这种天命观念具有理性的内核:一是敬德,二是重民。因此,帝王将相以《书》安邦治国,士民工商以《书》修身待物。《尚书》被儒家尊为五经之首,汉代立为学官,此后历朝历代都是最重要的教科书。

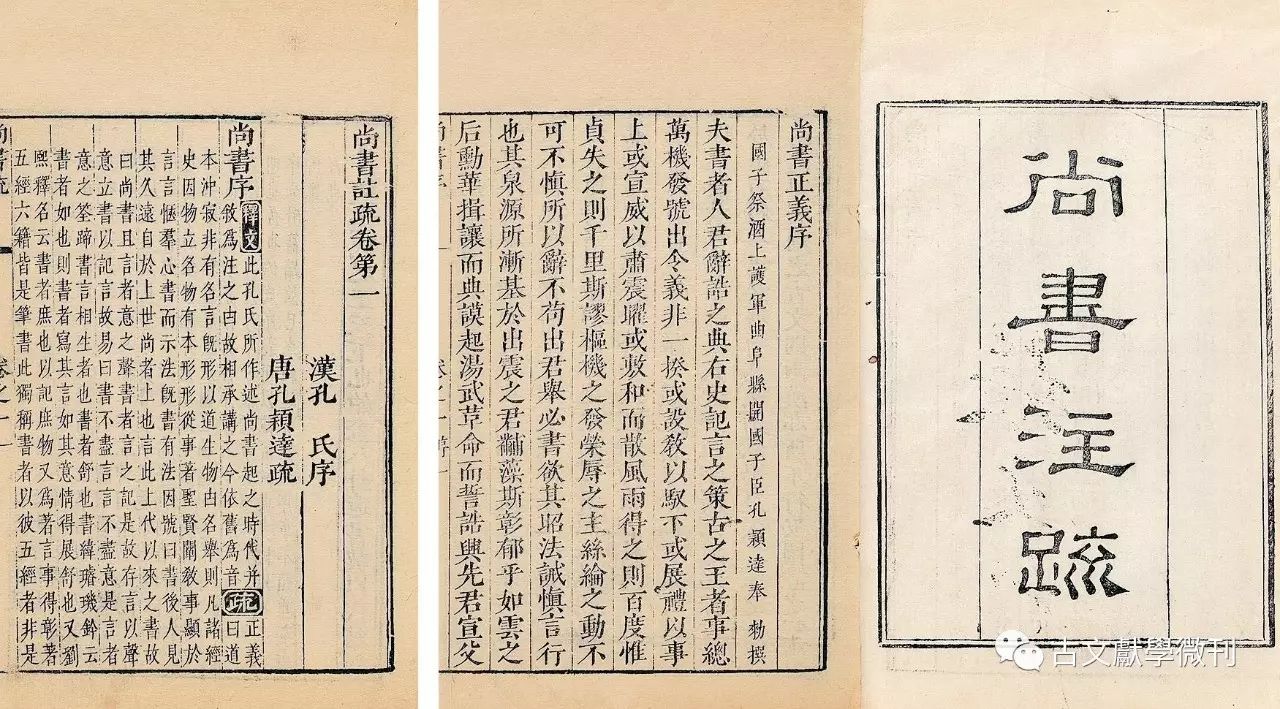

尚书注疏,唐孔颖达疏,清刻本

二、《尚书》版本、篇数及其流传

《尚书》的真伪、聚散,极其复杂曲折。流传至今的《尚书》包括今文《尚书》和古文《尚书》两部分。今文《尚书》共二十八篇,古文《尚书》共二十五篇。从唐代开始,人们把今文《尚书》和古文《尚书》混编在一起。后来经过明、清两代的学者考证、辨析,认为号称由汉代孔安国传下来的二十五篇古文《尚书》和孔安国写的《尚书传》都是伪造的,因此被称为《伪古文尚书》和《伪孔传》。

一般认为,《尚书》大约在先秦就已经有了定本,因为先秦书籍常常引用《尚书》。据陈梦家《尚书通论·先秦引书篇》统计,《论语》、《孟子》、《左传》、《国语》、《墨子》、《礼记》、《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》九种书引《书》168条。汉代的《纬书》说《尚书》原来有3240篇,孔子删为120篇,其中18篇为《中候》、102篇为《尚书》。《史记·孔子世家》也说孔子修《书》。《汉书·艺文志》录《尚书》为100篇,相传其中《虞夏书》20篇,《商书》40篇、《周书》40篇,每篇有序,题为孔子所编。先秦书籍引《书》提到具体篇名的约40多篇,其中的30多篇不见于今存《尚书》。这说明先秦《尚书》篇目是超过58篇的,具体篇名是多少,今已难于考定。《史记·秦始皇本纪》载丞相李斯于秦始皇三十六年(前221)奏请“非博士官所职,天下有敢《诗》、《书》百家语者,悉诣守尉杂烧之”。经秦火,《尚书》散失了不少篇什,今存《书序》为《史记》所引,约出于战国儒生之手。

现存今文《尚书》二十八篇,是秦、汉之际伏生传下来的。《史记·儒林传》说伏生曾任秦博士,焚书时,他把《尚书》藏在墙壁里,自己经兵乱而流亡。至汉惠帝取消禁书令,伏生回寻藏书,失掉了几十篇,只剩下29篇,如果再把《顾命》与《康王之诰》合并,就只有28篇。汉文帝知道了他的名字,想召他入朝。那时他已九十多岁,不能远行到京师去。文帝便派掌故官晁错来从他学《书》。伏生用这些篇在齐鲁间讲授,学生们用当时的文字隶书写成,所以叫做今文《尚书》28篇。《虞夏书》4篇,《商书》5篇,《周书》19篇。也称“伏生本”《尚书》。经伏生私人教授,加上朝廷的提倡,使《尚书》得以流传开来。西汉传授伏生今文《尚书》的,主要是欧阳高、夏侯胜、夏侯建三家。

《汉书·艺文志》载,汉武帝末年,鲁恭王拆孔子故宅一段墙壁,发现另一部《尚书》,是用不同于隶书的先秦六国古文字体书写的,因此称“古文《尚书》”。其中的29篇与伏生本相同,另外还比今文《尚书》多出16篇:舜典、汩作、九共、大禹谟、弃稷、五子之歌、胤征、汤诰、咸有一德、典宝、伊训、肆命、原命、武成、旅獒、冏命。多出的篇章被称之为“逸书”,相传由孔安国读后献于皇家。因得于孔府壁中,又称“孔壁本”或“壁中本”,后来这些逸书再次亡佚,现只存篇目和少量佚文。今文与古文《尚书》除了篇数多少和字体差异外,相同篇目并没有多少内容上的差别。《汉书·艺文志》载汉武帝河平三年(前26)“刘向以中古文(即皇家“中秘”所藏古文《尚书》)校欧阳、大、小夏侯三家经文,《酒诰》脱简一,《召诰》脱简二。率简二十五字,脱亦二十五字;简二十二字,脱亦二十二字。文异者七百有余,脱字数十”。师生口耳相传,师口授,生笔录,今文《尚书》流传一百多年,与古文仅异七百余字,脱误三简,可见两种版本的确区别不大。

汉代传授今文《尚书》的称今文学家,传授古文《尚书》的称古文学家。因研究方法不同,形成《尚书》的今文学派与古文学派。今文学派注重阐述微言大义,解说繁琐,严守家法师法;古文学派注重文字训诂,考订名物制度。

今文《尚书》在汉初就立于学官,因此今文学家在西汉多数颇有政治地位,使得今文学派一直处于学术上的统治地位。古文《尚书》因未列于学官,未能广泛流布。自刘歆(约前50一后23)提倡古文《尚书》,又经杜林、贾逵、马融等学者相继努力,直到东汉才终于确立了古文《尚书》在学术上的优势地位。东汉末,马融、郑玄兼通今、古文《尚书》,为古文《尚书》作注解,以他们渊博的学识和学术影响,实现了今、古文《尚书》学的统一。他们的注释通行后,其余各家的《尚书》注解都逐渐消失了。魏末晋初之际又出现一本来历不明、冒充孔安国所撰的《尚书传》。

晋朝末年“永嘉之乱”,伏生所传的今文《尚书》与孔安国所献的古文《尚书》“逸书”同丧于战火。南北朝南齐之时,魏末晋初出现的托名孔安国的《尚书传》也失传了。不久,南朝梁代又出现一本也号称是孔安国作传的真本古文《尚书》,与先出并已失传的伪孔安国《尚书传》不同,这本伪作不仅伪造孔安国之传文,并且伪造《尚书》经文。

东晋元帝时,豫章内史梅赜(zé)向朝廷进献伪古文《尚书》及孔安国《尚书传》。这部“孔传古文《尚书》”分四十六卷,合计58篇。其中有33篇内容与伏生所传今文《尚书》的28篇相同,只是从今文《尚书》中多分出5篇:分《尧典》下半篇为《舜典》,分《皋陶谟》下半篇为《益稷》,分《盘庚》为三篇,分《顾命》下半为《康王之诰》。另外,比今文《尚书》多出25篇,后人称多出的25篇为“晚书”。当时今文本中的《秦誓》篇已佚,故伪古文与今文合计58篇。现在通行的《十三经注疏》本《尚书》,就是今文《尚书》和伪古文《尚书》的合编本。

“孔传古文《尚书》”出现不久就得以立于学官,从东晋到隋唐,多数学者坚信这就是孔壁本古文《尚书》和汉孔安国作的传。唐初整理古籍,孔颖达奉诏撰写《尚书正义》,选此58篇本为底本,成为官方定本,致使原孔安国所传的古文《尚书》完全失传,而后出“孔传古文《尚书》”成为《尚书》的唯一版本,一直流传至今。

宋代学术思想活跃,南宋吴棫撰《书稗传》疑议“晚书”为伪作。朱熹赞成吴棫的观点,主要从今、古文词句深浅难易不同来辨析。《朱子语类》卷七十八:“孔壁所出《尚书》,如禹谟、五子之歌、胤征、泰誓、武成、冏命、微子之命、蔡仲之命、君牙等篇皆平易,伏生所传皆难读。如何伏生偏记得难底,至于易记底全记不得。”到了明代,梅鷟(zhuó,约1483-1553)撰《尚书考异》,考析“孔传”和“晚书”,从汉人记载有关古文《尚书》的情况、“晚书”的篇数、文体、来源等方面比较论证,指出孔传、晚书是伪作。清代阎若璩(1636-1704),在梅鷟论证的基础上,潜心研究二十多年,撰成《尚书古文疏证》,列出“孔传古文《尚书》”作伪的128条证据(29条有目无文,实有99条),条理清晰,辩证详备,理论确切。至此,“孔传古文《尚书》”是伪书成为定案:其58篇中有33篇是伏生所传的真本,“晚书”25篇是伪作,“孔安国传”也是伪作,故称“伪《孔传》”,其作者为谁,至今仍是一个谜。

2008年,清华大学入藏了一批流散到境外的战国竹简。竹简数量约2500枚,其内容多为经、史典籍,大多在已发现的先秦竹简中从未见过,具有极高的学术价值。《清华大学藏战国竹简(壹)》,于2010年底出版发行。整理出60余篇文献,包括《尹至》、《尹诰》、《程寤》、《保训》、《耆夜》、《金縢》、《皇门》、《祭公》和《楚居》九篇文献。九篇竹简都是用战国时期楚国的文字书写,具有特殊的结构风格。其中部分篇章有传世本可对照,对于推进楚文字研究有很大便利。九篇文献的前八篇都属于《尚书》或类似《尚书》的文献。汉景帝末曲阜孔壁发现古文《尚书》,比伏生所传多了16篇,后又佚失。两千年来,清华简是首次发现《尚书》以及类似的典籍。清华简有《金縢》,但简上标题不是《金縢》,而是“周武王有疾周公所自以代武王之志”。清华简中还有性质类于《尚书》的前人未见的文献,如《保训》一篇,是焚书以来未有人知道的,简文讲述周文王临终前对其子武王的遗言,提到尧舜和商朝祖先上甲微的传说。篇中所包含的中道思想,很有哲学意义。

《尚书》中的《尹至》和《尹诰》是有关伊尹和商汤的重要文献,涉及商汤灭夏的史实。《尹诰》又称《咸有一德》,对比清华简《尹诰》与传世的伪《古文尚书·咸有一德》,几乎没有共同之处,可以判断现存的伪古文系后人伪作,而清华简《尹诰》则属于秦始皇焚书之前真正的《尹诰》写本。清华简《程寤》篇非常完整,详细记述周文王“受命”(称王代商)的传说,对于了解“文王受命”有重大帮助,弥补了千年来的遗憾。

传世古文《尚书》中的《说命》共由3篇组成,记载了商王武丁与其大臣傅说之间的相关事迹。清华简中也有《说命》篇,题为《傅说之命》,也由3篇组成,其中部分内容与《国语·楚语》的引文完全一致,可证为先秦时期《说命》篇的原貌。传世古文《尚书》中《说命》篇与清华简《傅说之命》也完全不同,也证明是后人编造的。

从清华简提供的这些证据来看,传世两千多年的古文《尚书》确实是一部伪书,自北宋以来,许多学者对它的怀疑和否定是完全正确的。

不过,今传“孔传古文《尚书》”虽被学界认定为伪作,但它含有大量真实的成份,其价值虽因伪作而稍损,却仍是研究华夏上古历史必不可少的重要文献。“晚书”25篇虽不是真正的孔壁古文,但不妨把它看作是古文《尚书》的西晋辑佚本,仍然有其史料价值。

《书序》,相当于文章的题解。今存“百篇书序”,实际上只有81个篇目,仅67条序文。《汉书·艺文志》:“书之所起远矣,至孔子纂焉,上断于尧,下讫于秦,凡百篇而为之序,言其作意。”这是有关《书序》的最早记载。《汉书·儒林传》也记载张霸献102篇《尚书》,其中有一篇是《书序》,与《史记》大量引用的《书序》近同。汉熹平石经残石也有《书序》,足以证明汉武帝前《书序》已经问世。今存《书序》虽难定为孔子所作,但大部分为汉代以前作品是无疑的,仍然是宝贵的历史材料。也有学者认为,百篇《书序》非孔子所作,原只是《左传》、《史记》中叙述《尚书》篇章撰成情况的一些零散资料,张霸献“百两篇”时才搜集排列并加以补充,编造成一套《书序》。今文《尚书》也有序,汉石经可证,但只限于二十九篇,而且可能是东汉末受张霸古文百篇序的影响而采入的。

《书序》往往用寥寥数语简略介绍《尚书》各篇的内容。如《甘誓》的《序》为“启与有扈战于甘之野,作《甘誓》”;《秦誓》的《序》为“秦穆公伐郑,晋襄公帅师败诸崤,还归,作《秦誓》”。有稍微详细的,甚至记载了年代;也有更为简略的,仅提及作者的名姓。《书序》显然有助于了解各篇的历史背景,不过,毕竟是后人所作,未可尽信。但因《书序》自西汉就已编入《尚书》,又被普遍误认为孔子所作,故长期以来与《尚书》经文并重,被奉为不可怀疑的经典。其实,《书序》可能出自西汉传授《尚书》的学者之手。《金縢》篇所叙大致如下:武王有疾,周公祈祷于天,愿以自己之生命替代武王。祈祷既毕,将祷辞收藏于金縢。所谓金縢,即金属箱匣,大约等同如今之保险箱。武王去世之后,其子即位为成王,年尚幼,周公摄政。外有流言,说周公将不利于成王。成王疑忌周公,周公一度避处东国。一日,雷电交加,成王及其臣下恐惧,发金縢,见周公之祷辞,深感惭愧,于是迎周公返国辅政如初。且不说此事的真伪,仅就其记载而言,《金縢》必然作于武王既死之后,也必然出于后人的追述而并非出自周公之手笔。而《书序》却说“武王有疾,周公作《金縢》”。好像是周公亲自作《金縢》于武王在生之时。即使不以错误视之,至少是失诸严谨。又如上文提到的《文侯之命》,据《书序》当为周平王嘉奖晋文侯之令;而据《史记》,则当为周襄王嘉奖晋文公之令。二者相去百有馀年,史实不足,难以判断孰是孰非。

《书序》总括篇名一百,但并非每篇皆有序文,有若干篇共一序者,如《康诰》、《酒诰》、《梓材》三篇共一序。至于有序文而无经文者,无从知悉序文是否妥当。《伪古文尚书》的伪经文,有可能是根据序文的提示而编撰成的。不过,序文往往过于简单,有时意思也不明确,因此《伪古文尚书》的经文是否能符合序文作者的本意,也无从考核。例如《旅獒》篇本来有序而无经,序文只有“西旅献獒,太保作《旅獒》”九字。“西旅”,据说是西方某部落酋长国的名称。“獒”,据马融、郑玄之说,当读作“豪”,意思是“酋豪”。倘若根据马、郑之说,“西旅献獒”的意思当是“西方旅部落酋长来朝献”。《伪古文尚书》的作者并未采纳这种解释,而是读“獒”为其本义“大犬”,从而编写一篇“西方旅部落国献大犬”的经文。由此可见《书序》未必可靠,也并非只有一种理解,更非不可动摇的准则,只是研究《尚书》经文的参考性提示而已。

至于《书》的“传”,原本是有的。除去徵引“书”之外,先秦著作也徵引“传”。如《孟子》就有“于《传》有之”的文字。“书”与“传”的区别,可能在于前者为正式的文献,而后者为传说或者为后代所谓的“野史”。

“孔安国传”原也是有的,郭璞((276-324)《尔雅注》明确称引《孔传》,如《释鸟》“鸟鼠同穴”郭注“孔氏《尚书》传云共为雄雌”(见《书·禹贡》孔传);《释兽》“狗四尺为獒”郭注“《尚书》孔氏传犬高四尺曰獒”(见《书·吕獒》孔传)。郭璞卒于东晋明帝太宁甲申年(324),梅赜献《书》在元帝时(317-318),其时郭璞还在世,郭璞《尔雅注》取材“孔传”与梅赜所献“孔传”有可能是同一个本子。

永嘉之乱(311)前,《尚书》各种传本并行于世,既有汉初立于学官的今文《尚书》本,也有魏时立于学官的古文《尚书》本。古文《尚书》在汉代还有河间献王本(见《汉书·景十三王传》)、杜林漆书本(见《后汉书》的《儒林传》、《杜林传》,只一卷,但属于古文29篇系统)。西晋时,这两个本子仍有流传,王国维《汉时古文诸经有转写本说》认为至少有转写本流传,因此,“晚书”编者不会不参考这些版本。

《汉书·艺文志》录“《周书》七十一篇”,班固注称为“周《史记》”,颜师古注引刘向说为“周时诰誓号令也”。《汉书·萧何传》颜师古注更进一步注明“《周书》者,与《尚书》同类”。西晋初年,汲郡又发现《汲冢周书》、《汲冢周志》,是记录周代历史的真实材料。“晚书”的编写者不会不重视并利用这些珍贵的史料。

“晚书”还有一个重要来源,就是先秦经、史、诸子的《尚书》引文,现已考明出处的约有120条。阎若璩《尚书古文疏证》、惠栋《古文尚书考》、程廷祚《晚书订疑》等,胪列周备,考证详实,可明其来源。

至于“伪《孔传》”,是否为汉代孔安国所作,不是最主要的,主要看它解经的成就如何。清代经学家焦循(1763—1820)在《尚书补疏·序》中,将《孔传》与郑玄注进行比较,列七事证明《孔传》优于郑注。焦循认为《孔传》即使“论其为魏晋间人之传,则未尝不可与何晏、杜预、郭璞、范宁等先后同时。晏、预、璞、宁之传注可存而论,则此传亦何不可存而论”。可以说,《孔传》汇集了前人研究成果,比汉儒的传注更加精审,是阅读《尚书》的重要训诂资料,有很高的学术价值,不能因其“伪”而不予参考或采用。

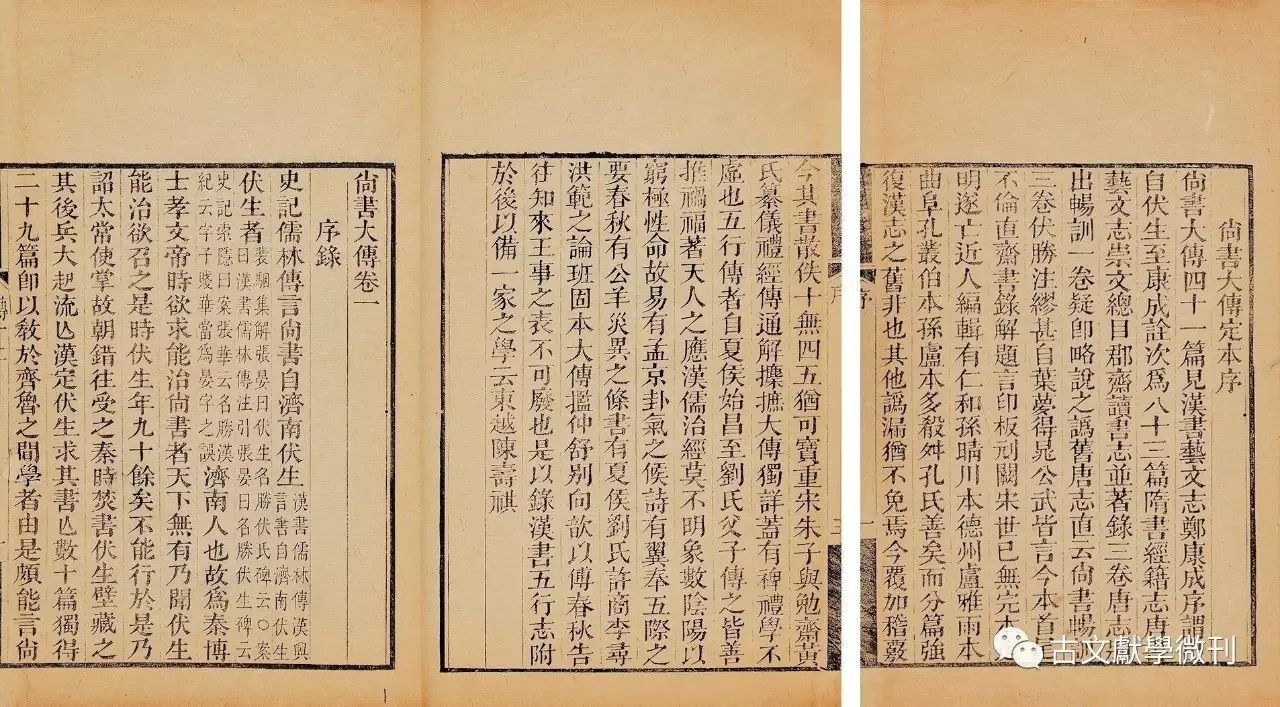

尚书大传,清道光庚寅(1830)陈寿祺重校广州刻本

三、《尚书》的注疏、传习及其价值

《尚书》所遭劫难颇多。清代段玉裁在《古文尚书撰异》里说:“经惟《尚书》最尊,《尚书》之离厄最甚。秦之火,一也。汉博士之抑古文,二也。马、郑不注古文逸篇,三也。魏、晋之有伪古文,四也。唐《正义》不用马、郑,用伪孔,五也。天宝之改字,六也。宋开宝之改《释文》,七也。七者备而古文几亡矣!”

西汉以来,《尚书》一直被视为历朝历代的政治、历史、哲学经典,既是帝王的教科书,又是贵族子弟及士大夫必修的“大经大法”,影响深广。西汉就已经把儒家经典定为官方学术研究科目,今文《尚书》立为学官,知识分子想做官,就必须学习经学,于是经学大为盛行,得以流传。经过两汉古文经学家的不懈努力,到三国时期,古文经学盛极一时。因尊重集经学大成的郑玄(127-200)学说,三国魏把郑玄的古文《尚书》和《周易》、《论语》等古文著作立于学官,还于东汉灵帝熹平四年(175)刻成古文石经,即“熹平石经”。可见今文、古文《尚书》在当时人们心目中的地位都是很高的。

此后,历代注释和研究《尚书》的著作很多,成就突出的代表作有唐孔颖达的《尚书正义》,宋蔡沈的《书集传》,清孙星衍的《尚书今古文注疏》等。(宋两浙东路茶盐司刻本《尚书正义》20卷,现存北京图书馆)。

唐太宗贞观年间,孔颖达(574-648)奉诏撰《尚书正义》,采用古、今文混合的方式,以《孔传古文尚书》为底本,把《孔传》作为正注,博采魏晋南北朝以来的《书》说作为疏,成为唐以前《尚书》研究的集大成之作。清代阮元刻《十三经注疏》,采用的就是“汉孔安国传、唐孔颖达等正义”的《尚书正义》。

南宋蔡沈(1167-1230),字仲默,号九峰,建阳(今属福建)人,理学家蔡元定的第三子。蔡沈少从朱熹游,宁宗庆元二年(1196)从父谪道州。父没,护柩以还,隐居九峰山下,传熹《书》、元定《洪范》之学。著《书集传》,改变汉唐以来繁琐考据之法,力求简明易学,辨析《孔传》的解释,多有精当之处。《书集传》为宋代《尚书》注释的代表作,元、明、清都作为科举考试的标准读本,影响广泛。

清代研究《尚书》的角度多样。阎若璩撰《尚书古文疏证》,在辨伪上成绩斐然。段玉裁著《古文尚书撰异》,着重解决《尚书》的文字、句读等问题。王引之著《经义述闻》、《经传释词》,用因声求义和句法比较的方法解说《尚书》中许多疑难问题。孙星衍撰《尚书今古文注疏》,除《孔传》与宋儒《书》说外,搜罗历代有关《尚书》的所有书面材料,删繁就简,去非存是,极为完备,是清代《尚书》研究的集大成之作,皮锡瑞《经学通论》谓“治《尚书》当先看孙星衍《尚书今古文注疏》”。

近现代学者研究《尚书》,注意采用新材料和新方法。王国维《观堂集林》、于省吾《双剑誃尚书新证》,运用古文字和古器物考订《尚书》的文字和史事,创见甚多。曾运乾《尚书正读》,折衷旧注,择善而从,说解精要,训诂、语法、修辞等手法交互运用,决疑解难,成就卓著。周秉钧《尚书易解》博观约取,抉择精要,采用新材料,综合运用多种训诂方法进行研究,多有新见,又平实简明,既有深度,又便于普及,是很好的《尚书》今注本。周氏弟子江灏、钱宗武在本师研究基础上撰写《今古文尚书全译》(贵州人民出版社1990),是当今较好的《尚书》通俗读本。刘启釪《尚书学史》(中华书局1989),资料相当完备,清晰勾勒出《尚书》学的发展历史。

“尚书”之名,最早见诸《墨子·明鬼下》“故尚书夏书,其次商周之书”。墨子学术出自史官,而“书”为史官所掌,故墨子对“书”的称谓不仅来历分明,而且具有权威性,从而被普遍接受。

相传孔子编成《尚书》后,曾用它教育弟子。《论语·述而》“子所雅言,《诗》《书》执礼皆雅言也”;《礼记·经解》载孔子言曰“疏通知远,《书》教也”。可见孔子确实是以《诗》《书》作为教材的。因而在儒家思想中,《尚书》具有极其重要的地位。孔子是儒家学派的创始人,他看重或编校使用过的《尚书》也就自然会体现儒家的思想。儒家思想以仁为核心,以礼为实行手段,即“以仁为本,以礼为用”。儒家反对苛政滥刑,主张“为政以德”,个人修养上也注重发扬“仁”的品德。《尚书》开篇便体现了这种以“仁政”治国的主张,如《尧典》就说:古时候的帝尧……光辉广披四海,以至于天地上下,明察秋毫而贤才兼人;亲近各族人民,各族人民既已和睦相处;使百姓明辨是非,百姓所视明白;能团结天下万国,随着尧的德行的感化,风俗大和。

《尚书·尧典》载:尧在位已七十年了,想选择贤能之人以便禅位。当时想推举四岳为继承人,四岳说自己德薄,不能有辱帝位。于是推选舜,当时舜以孝闻名天下,所以才被物色为天子继承人。这正合了后来儒家倡导“以孝治天下”的思想。儒家思想“孝”与“忠”是相连的,俗语谓“忠臣出于孝子之门”。孔子认为“孝慈则忠”,故人臣忠于其君其国,必以孝为基础。《尚书》表现了忠于人民的汤、武革命,还树立两个忠于其君其国的典型,即商汤的伊尹、周初的周公旦。尤其是周公旦,孔子对他很崇拜,奉为后世忠臣的楷模。

西汉董仲舒倡议“罢黜百家,独尊儒术”后,确立儒家为正统学说的地位。从西汉开始,学习儒家经典成就为历代君臣士民的必须。历代大儒董仲舒、刘向、郑玄、韩愈、朱熹、王阳明等,步孔子后尘,继承并发展儒家学说,使之根植于历代中国人民的思想之中,成为国人的精神支柱。两千多年来,《尚书》为“五经”之一,在儒学中一直占有重要地位,受到主流社会的推崇,对中国社会、历史、文化产生了极其深远的影响。

除了“仁、孝、忠”思想外,《尚书》也反映了儒家学派孕育时期的民主思想 。《尚书·五子之歌》提出“民为邦本,本固邦宁”之说,认为百姓是国家的根本,只有人民安定,国家才能昌宁。再如《泰誓》所谓“民之所欲,天必从之”,“天视自我民视,天听自我民听”等,也体现了儒家“敬天保民”的基本思想。

综合观之,《尚书》蕴涵了“中庸、诚信(孚)、礼治、德育、修身、孝悌、民本、无为、法治、法先王”等思想,以及敬天保民的政治理念与朴素辩证法思想等,主体部分是儒家的基本思想,所以《尚书》列为儒家五经之一,是其原有自的。

宋儒兴理学,重视《孔传古文尚书》,是因为它的突出特征就是把尧、舜、禹、汤、文、武、周公之道赓续起来,一脉相承。

《大禹谟》

就理出了这条主线。宋儒认为:舜把从尧那里传承下来的道统传给了禹。《大禹谟》中的“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”,被奉为尧、舜、禹“三圣传授心法”。可是阎若璩《古文尚书疏证》考定,这四句是剿袭《荀子》所引《道经》三句及《论语》一句编成的。理学家把它视为儒家道统的精髓,理学的核心所在。宋儒要“探圣贤之心于千载之上,识孔子之意于百篇之中”,宣扬“道统”,鼓吹“心法”,提高《尚书》的思想性,以之为“道学”(理学)的出发点,从而建立起“理学”这一新儒学,借以与佛、道在思想理论上抗衡,以重建儒学的主导地位。故朱熹一方面考证古文《尚书》之伪,另一方面就又要借用伪书《大禹谟》来建立“人心(人欲)、道心(天理)”的理学道统。这就是宋学对《尚书》学的重要发展,也是《尚书》在理学上的重要作用。

《尚书》主要用散文体写成,按朝代编排,使用的语言、词汇比较古老,因而较难读懂。《尚书》不仅是文告、对话、会议记录等应用文体的滥觞,还开启古代散文创作的先河,甚至可看成中国古代散文形成的标志。《尚书》有些篇章注重人物的声气口吻,有些篇章注重语言的形象化及语言表达的意趣,有些篇章注重对场面的具体描写,具有散文体的特点。如《盘庚》三篇,盘庚动员臣民迁殷的训词,语气坚定果断,显示盘庚目光远大、用词丰富的人物特点。如用“若火之燎于原,不可向迩”喻煽动群众的“浮言”,用“若乘舟,汝弗济,臭厥载”喻群臣坐观国家衰败的状态,都是形象的描述。《无逸》篇中周公劝告成王“呜乎!君子所其无逸,先知稼穑之艰难乃逸,则知小人之依”;《秦誓》写秦穆公打败仗后,检讨自己没有接受蹇叔的意见时说:“我心之忧,日月逾迈,若弗云来!”话语中流露出诚恳真切的态度。而《尧典》、《皋陶谟》等篇中,或带有神话色彩,或篇末缀以诗歌,文学色彩浓厚。据《左传》等书记载,在《尚书》之前,有《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》,但这些书都没有传下来,不见于《汉书·艺文志》著录,论及先秦散文,还是要从《尚书》开始。《尚书》中文章,结构渐趋完整,有一定的层次,已注意在命意谋篇上用功夫。后来春秋战国时期散文的勃兴,是对《尚书》的继承和发展。秦汉以后,各个朝代的制诰、诏令、章奏之文,都明显地受到《尚书》的影响。刘勰《文心雕龙》论“诏策、檄移、章表、奏启、议对、书记”等文体,都溯源到《尚书》。因此可见,《尚书》在语言上虽被后人认为古奥难读,但实际上历代散文家都从中得到多方借鉴。

《尚书》还是汉语史、语言研究的重要材料,尤其是今文经中那些经过考定的真实文本,反映了殷周时代的语言特点。比如,《尚书》词语古奥,多用雅言,很少用表示语法关系的虚词,也很少用表示语势语气的句末语助词,几乎不用句尾“也,双音词多为偏正结构”等,都是与后代汉语不同的独特语言现象。《尚书》对古文字学(甲骨、金文、战国文字)、古器物学、考古学的作用尤为重要,这些学科都要借助《尚书》来认字、定器、定时代。

纵观古今,记载中国上古史的书品类很多,大抵为神话、传说之类,难令人信服。只有《尚书》,无论在史料价值上,还是在儒学思想上,还是在文体、语言上,都能被视为儒家最重要经典之一。它垂范后世已有两千多年了,经过历代学者千百年的整理与研究,历久弥光,焕发出不朽的价值光芒。

万献初教授讲授《尚书》课程

来源:

新浪博客

微刊主编:

文止

排版:

饮冰姑射