“水泥”让建筑的面貌发生了翻天覆地的改变,只需将这种灰色的粉末与水、砂子、石子拌在一起,浇筑成你希望的形状,过几天它就变得硬如岩石。理论上,只要设计合理、计算精准,用混凝土盖房子,可以想盖多高盖多高、想盖多少层盖多少层。

前些天,在《

看了那么多大楼和大桥,但你真的了解混凝土吗?》

一文中,我们给大家介绍了混凝土(俗称“水泥”,不过严格意义上讲,其实水泥和混凝土并不完全划等号,我们下面会详细介绍)的技术演变历程。在这一发展过程中,中国发挥了巨大的作用:研制出了集减水、缓凝、引气等功效于一体的外加剂,控制了混凝土的凝结时间;优化了骨料的级配,提升了混凝土的流动性和密实度;改进了泵管,让泵管上密布传感器,测量并监控混凝土的泵压以及泵管的磨损情况……解决了高性能泵送混凝土的各项“疑难杂症”。

中国的混凝土技术这么厉害,可是,你知道集高科技和接地气于一身的混凝土为什么能够帮助人类盖起那么多高楼大厦吗?我们从头说起。

1

古代盖高楼难,主要是因为没“水泥”

熟悉历史的人都知道,在古代,建筑的主流是平房。要想把房子盖个二三层,那可是一件成本颇高的事情。即使是哪位权势熏天的国王或者教皇想修一座摩天的皇宫或者教堂,也往往只是外面高,其实里面还是单层的。至于普通的民居,尤其是在树木匮乏的北方,那就干脆从内到外都是单层的了。

(作为古代建筑的巅峰代表,教堂的内部也是单层结构)

可是到了20世纪,高层建筑却好像一下子不值钱了起来。城市里的普通民居盖到二、三十层变得十分常见,摩天大楼更是动辄五六百米高。

那究竟是什么,把人们从土坯房里,搬到了曾经连皇帝也住不上的高楼大厦中呢?

答案就是水泥的发明。

古代的建筑之所以盖不出多层来,最根本的原因,是缺少一类东西:抗弯构件,也就是梁和楼板。

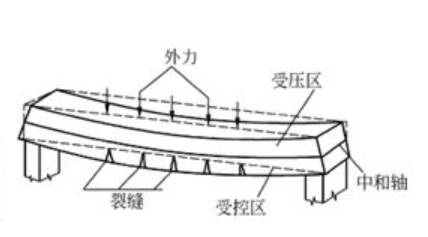

墙和柱子很好办,用石头、砖头,甚至夯土都可以。可是你无法把砖头砌成悬空的板,何况还要在上面摆家具、住人。可以想象,如果有人这样做,“砖头梁”的下部就会裂开,然后噼里啪啦地掉砖头。在古代,梁和楼板都只能由木材来做。木材内部的纤维结构使其勉强可以承担拉应力,可是天然的长木材本身就很宝贵,加之木材很软,应用场合有限,因此高层的木结构也难以推广。要修一座十层左右的木塔,需举全国之力来完成,这也难怪老百姓只能住平房了。

(梁的受力示意图。梁的底部受拉力,在古代,无论是砖头还是石材都无法抗拉,只有木头可以勉强胜任)

这样的主流建筑形式一直持续到了19世纪,直到1824年,英国的花匠阿斯普丁将石灰石与黏土混合煅烧,发明了我们当代人使用的水泥。自此,这种神奇的材料让建筑的面貌发生了翻天覆地的改变。

只需将这种灰色的粉末与水、砂子、石子拌在一起,浇筑成你希望的形状,过几天它就变得硬如岩石;只要在里面配上几根钢筋,不管是梁、板,还是柱、墙,所有工作它自己就可以胜任。理论上讲,只要设计合理、计算精准,用混凝土盖房子,可以想盖多高盖多高、想盖多少层盖多少层。

(左边是水泥,它加了砂子、石子和水之后才叫混凝土,可不要搞错了。)

而这一切“现代科技的奇迹”,本质上都来自于这种灰色粉末——水泥的硬化性能。那你有没有想过,水泥为什么会硬呢?

2

从成分上来说,“水泥”究竟是什么?

我们一般见到的水泥又称硅酸盐水泥。从化学上讲,它的主要成分是硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙,以前两者为主。

可见,水泥中最重要的组分是两种:一是钙,二是硅。相应地,水泥由两类原料共同烧制而成:一是石灰石,也就是碳酸钙;二是黏土类矿物,也就是硅的提供者。在1450℃的高温下,石灰石分解成了氧化钙与二氧化碳,其中二氧化碳排出,氧化钙又继续与黏土类矿物在高温下反应、融合,形成了有胶凝性能的材料,这种被高温“做熟了”的材料被形象地称为“熟料”。

(这些像石头一样的东西就是水泥熟料)

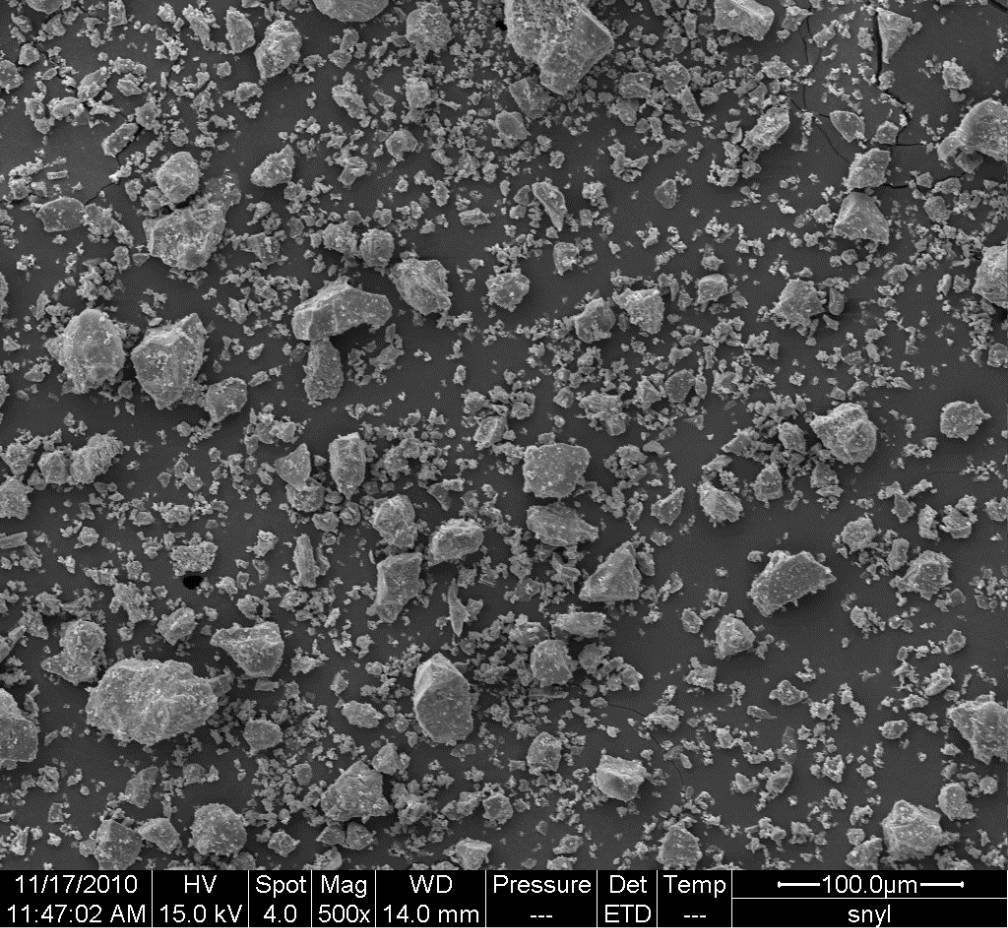

这些熟料随后被大功率的鼓风机极速冷却下来。这样,在高温下不稳定的微观结构就被保持了下来。只有保持了活泼的微观结构,水泥才有水化活性,未来才可以和水反应、凝结硬化。如果冷却的速度慢,水泥内部的分子结构就会逐渐变得规律起来,硅原子之间的结合就会变得十分稳定,稳定到了极致就成了最惰性的东西——砂子。骤冷之后,这些熟料被磨碎成几微米到几十微米粗细的粉末,并添加少量的石膏以控制其反应时间。

(水泥颗粒的微观形貌,看起来就像是光滑的小石子)

这样,水泥的生产就算完成了。

3

一个研究了上百年的问题:“水泥”为什么会硬?

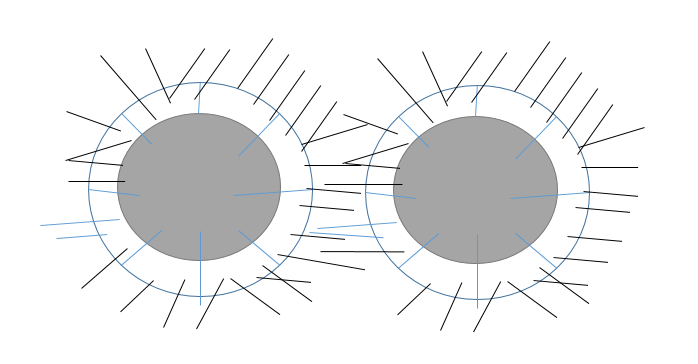

关于这个问题,成百上千的科学家已经研究了上百年,在细节上至今仍有争议。但其基本过程已经形成了共识。总的来说,水泥的水化,就像是一群刺猬,从光滑的肉球中长出了刺,然后依靠这些“刺”互相扎在一起。只不过,这些刺猬只有几微米大,它们的刺更是只有几个纳米。所以,从宏观上看,就是一块天衣无缝的坚硬岩石了。

(水泥的胶结机理就类似于这些扎在一起的苍耳)

在施工之前,我们将水泥与水,还有一些砂子石子拌在一起(通常是1份水、2-3份水泥)。砂子和石子基本不参加反应,硬化主要靠水泥与水。在水泥粉末刚刚与水接触时,表面会发生些许的溶解,颗粒中的钙离子溶解进水中,形成强碱性的溶液。在碱性溶液的刺激下,水泥颗粒表面那些比较活跃的硅氧键就会断裂,硅元素也进入溶液中,并与水结合。

(水泥中最不活跃的硅氧键就属于这种石英。无论你用多么强的碱去刺激它,它也绝对不可能溶解)

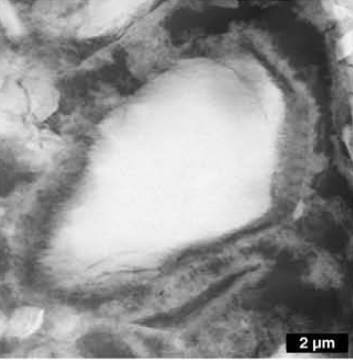

短短几个小时过去,水中的钙、硅浓度都变得相当高。这时,它们就会结合形成无数个水化硅酸钙(C-S-H)小颗粒覆盖在水泥的表面,形成一个C-S-H薄壳。在接下来的几个小时里,水泥颗粒逐渐溶解、缩小,开始离这层薄壳越来越远;而构成这层薄壳的无数小颗粒就像无数颗种子,细长的C-S-H纤维以此为起点,不仅向外生长,也向内生长。向内生长的纤维将水泥颗粒与薄壳紧密相连,向外生长的纤维则将不同的水泥颗粒联结在一起。

(水泥水化的微观过程,可以看到水泥颗粒与外面的一层壳)

随着时间的进展,水泥与水逐渐消耗了,而这些纤维之间的联结越来越紧密,最后形成了一个坚实的整体,即使在电子显微镜下也分不清彼此了。这时的产物被称为“水泥石”。在我们看到的尺度上,就是水泥“冻硬了”。而随着水的消耗,水泥浆黑色的外表也逐渐褪去,变成了灰白色。再经过必要的养护,这块混凝土就算是可以用啦。

(水泥形成强度的过程,带“毛刺”的水泥颗粒相互搭接在一起)

(新拌混凝土和硬化的混凝土)

4

其实,“水泥”是一种“有生命的材料”