唐德刚:

一生为历史招魂

2009年10月26日,世间再无唐德刚。

在我短暂的读史生涯当中,至少有三本书的作用可比当头棒喝,用梁启超称道其师康有为启蒙之功的话讲,即“以大海潮音,作狮子吼”:最早读黄仁宇《万历十五年》,大梦初醒,原来历史书可以这样写;读孔飞力《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》,陡然惊觉,原来历史学可以这样研究;读唐德刚《袁氏当国》,悔恨不已,原来民国初年的历史和袁世凯的肖像竟是这样动人,原来一波三折、苦大仇深的中国近代史可以写得这样迷人。

恕我孤陋,此前只知唐德刚其人,直到2004年底阅读《袁氏当国》

(广西师大出版社2004年11月出版)

,才识其书。从此一发不可收拾,将以前错过的《胡适杂忆》、《胡适口述自传》、《晚清七十年》、《书缘与人缘》等统统纳入帐下。有时像发了横财的小地主,喝一碗豆浆,旁边还要搁一碗豆浆,于是我有了两个版本的《胡适杂忆》

(华东师大版与广西师大版)

。

鸡蛋吃多了,不由好奇,去打量下蛋的母鸡。其实,唐德刚回忆胡适之时,便将自己前半生的红尘往事断断续续“捆绑销售”。他是安徽合肥人,生于1920年,成长于烽火连天、花果飘零的乱世,青年赴美,获哥伦比亚大学哲学博士——与胡适既是同乡,也是校友。其转益多师,成就多端,荦荦大者,则在史学,尤其口述史一域,可谓其中不可撼动的巨擘。胡适、顾维钧、李宗仁、张学良等遥不可及的历史声音,皆由唐德刚一字一句铭记于卷,传诵后世。我们隔代相闻,不能不感激他当年所下的苦功夫。

令我惊异的是,黄仁宇与唐德刚乃是同代人,前者长后者二岁。读黄仁宇回忆录《黄河青山》,其笔法华美流丽,有如大珠小珠落玉盘,以至被美国著名作家约翰·厄普代克誉为“仿佛具备卡夫卡的梦幻特质”。可惜这却掩饰不了黄仁宇流落异国、独立寒秋的无尽苍凉,发霉的怨气如疾风扫过书本的每一个暗角。唐德刚虽属淮军名将之后,不过到他这一代,家世渐趋没落,他到美国闯荡,所吃的苦头未必少于黄仁宇:寄人篱下,在图书馆推书车;与胡适相识之时,同为天涯沦落人,二人乃是“一个穷愁潦倒的乞丐老和尚和一个乞丐小和尚的师生关系”;当选纽约市立大学亚洲学系系主任,却因学校当局瞧不起中国人而差点被调包……这些艰难困苦可以开列一火车皮,然而经唐德刚通达、幽默的笔调娓娓道来,散尽了伤春悲秋的愁滋味,而生出一种拨云见日的苦中作乐之情怀——从这一点上讲,唐德刚还真是“不可救药的乐观主义者”胡适门下“最好的好后学”

(胡适夫人江冬秀语)

。由此我想象唐德刚的影像,应是在清风朗月的皎皎夏夜,摇蒲扇,喝酽茶,说晚清七十年之评书的邻家老人。后来见他的照片,亦作如是观。

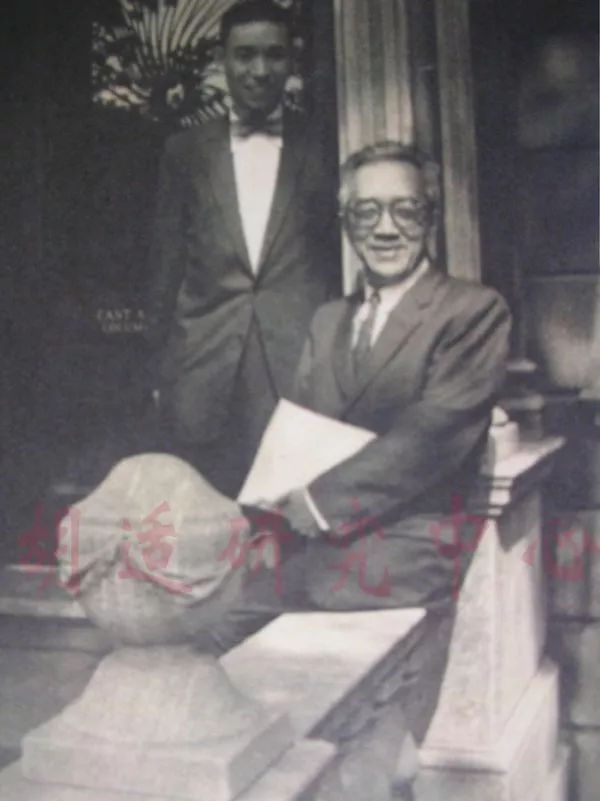

1958年胡适与唐德刚合影于哥伦比亚大学东亚研究所前

读唐德刚的书,我曾做过一个对比:历史学家的著作大致可分为两种,一种坚持价值中立,极尽冷若冰霜的客观叙事,仿佛要拒读者于千里之外;另一种则因作者书写的热烈、生动,笔端常带感情,令读者身临翻云覆雨、跌宕起伏的历史之境。唐德刚自然属于后者。周策纵为《胡适杂忆》作序,称唐德刚“行文如行云流水,明珠走盘,直欲驱使鬼神”,这种写法,会不会由于作者的情感介入过深——如唐德刚常常“痛快淋漓到不能自拔”——而损害历史的可信度呢,是谓“可爱者不可信”?周策纵解释道:“我们不可因他这滔滔雄辩的‘美言’,便误以为‘不信’。德刚有极大的真实度,我们最好在读他所说某一点时,再看看他在另一个所在说了些什么,要看他如何从各种不同的角度,尽情极致、穷态极妍地描绘和辩论,如此,你才能更好地把握到他的真意。”或者用唐德刚自己的话说,他一直秉持胡适“有一分证据说一分话,有九分证据不能说十分话”的治史原则,“褒贬古人,月旦前贤,虽每以轻松语调出之,然十思而后言,语轻而义重,亦未敢妄下雌黄也。”

(《晚清七十年》大陆版自序)

唐德刚的历史书写,更重叙事,从故事中见真章,从小节处见大略。这与我们熟悉的理论化研究简直大相径庭,唐德刚似也不大相信、讲究什么历史理论。不过在其晚年,回顾治史生涯,他还是提出了转型论与历史三峡之说。当然,以其转型论建构之粗疏,照旧谈不上理论体系,我更愿意将之理解为一种历史关怀与现实情怀。在此多说一句,窃以为历史并无哲学、规律可言,所谓历史哲学、历史规律,不过是历史学者的迷津与政治家的把戏,许多时候与宗教骗子的神道设教并无二致。基于此,与其看唐德刚论“转型期”与“启蒙后”,还不如看他考证“天王

(洪秀全)

的性变态”。

一言以蔽之,唐德刚的大智慧在小处,而非大处;在细节,而非整体;在胸怀,而非理论。就像张爱玲说胡兰成的论文,“这样体系严密,不如解散的好,我亦果然把来解散了,驱使万物如军队,原来不如让万物解甲归田,一路有言笑”。唐德刚的了不起之处,端在于读起来“一路有言笑”。

二十年前,余英时悼念其师钱穆,称其“一生为故国招魂”。唐德刚对故国尤其传统文化的情感,也许不比钱穆激切。我亦不敢掠美前贤,姑且题名曰“一生为历史招魂”。可以断言,正是唐德刚这些妙趣横生的历史著作,打碎了多少读者被禁锢的头脑,唤醒了他们对历史以及对未来的兴致。往大了说,唐德刚驱散了极权主义的幽灵,招来了自由主义的新魂。

如钱穆所言:“古来大伟人,其身虽死,其骨虽朽,其魂气当已散失于天壤之间,不再能搏聚凝结。然其生前之志气德行、事业文章,依然在此世间发生莫大之作用。则其人虽死如未死,其魂虽散如未散,故亦谓之神。”

以此祈愿唐德刚先生灵魂安宁。

2009年10月28日

被简化的历史三峡论

唐德刚先生的形象,接近说书先生与讲古老人,其治史不以理论见长,亦无体系、模式可言。他的书中,唯一与“论”沾边的大概只有“历史三峡论”。当然在一些人看来,这也谈不上什么历史理论,更像是一种预言,抑或推背图之流。也许正因如此,成就了其巨大传播力。就连《人民日报》的社论,都常言“历史的三峡”,不过它们的三峡,与唐德刚的三峡,方向可能恰恰相反。

何谓历史三峡论?唐德刚自道,他研究历史数十年,对国史之诠释,最爱讲两个说法,一是三大阶段,二是两次转型。在其看来,四千年中国社会,可分作三个阶段:封建、帝制与民治

(民主)

。第一次转型,从封建到帝制,起于公元前四世纪中叶秦国商鞅变法,终于汉武帝与昭帝之间

(公元前86年前后)

,历时二三百年之久,此后约两千年,“百代都行秦政法”

(毛澤東诗)

;第二次转型,从帝制到民治,起于第一次鸦片战争——这往往被视为中国近代史的开端——至今犹在转型途中:

这第二次大转型是被迫的,也是死人如麻,极其痛苦的。

这次惊涛骇浪的大转型,笔者试名之曰“历史三峡”。

我们要通过这个可怕的三峡,大致也要历时两百年。

自道光二十年(1840)开始,我们能在民国一百二十九年(2040)通过三峡,享受点风平浪静的清福,就算是很幸运的了。

如果历史出了偏差,政治军事走火入魔,则这条“历史三峡”还会无限期地延长下去。

那我民族的苦日子就过不尽了。

——不过不论时间长短,“历史三峡”终必有通过之一日。

这是个历史的必然。

到那时“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”,我们在喝采声中,就可以扬帆直下,随大江东去,进入海阔天空的太平之洋了。

(《晚清七十年》,台湾远流出版社1998年版)

这段话出自唐德刚《中国国家转型论提纲》,作于1996年5月22日,刊于台北《传记文学》第六十九卷第三期,后来收入《晚清七十年》,作为第一部第二章。就我所见,这大概便是历史三峡论的起源。

而后只要谈及中国近代史,唐德刚几乎都要推销历史三峡论,足见他的自信以至自负。如在一本论毛澤東的书中,他表示:“……时至二十世纪之末的今日,我们已转了一百六十余年了。今后如不横生枝节,乱出纰漏,再过四五十年,至下一世纪中叶,我们这一历史转型就可结束了。”随之结合“大陆上今日当权的人民政府的特性所在”,为第二次转型规划路径:“一、它是‘转型期’(历史三峡)中,最后一个有阶段性的政权;二、它具有中间性:前有帝王专制的遗传,后有民主政治的远景;三、极权政府和独裁领袖的权力递减,从绝对权威,递减至依法治国;四、它具有其千载难逢的机运,来结束这场转型运动而驶出历史三峡。”

细读唐德刚的文字,不难发现,他虽然提出了两百年转型期的说法,却未一口咬定,而附加了“如不横生枝节,乱出纰漏”等条件,否则,“如果历史出了偏差,政治军事走火入魔”,那么转型将无限延期,不知伊于胡底。这么说,一来出于历史学家的审慎,二来出于对历史偶然性的防范。而且,高瞻远瞩如傅国涌先生,曾指出历史三峡论的价值,“并非是时间上的预测,不是到底多少年出‘三峡’的问题,而是对一种隐隐约约的历史脉络的清晰洞察,更是对本民族命运与前途的深情关切”,要言之,其价值在于对天下大势的预判,世界潮流,浩浩汤汤,如三峡之水,一路东流,纵有漩涡、礁石、人工堤坝等障碍,却无法阻止其奔腾,无法更改其航向。

遗憾的是,在这二十年来的传播过程当中,历史三峡论渐渐被简化为一个单调、僵硬的时间点。两百年之说,风靡至今,深入人心,成为了一些人的期盼与另一些人的借口。质疑者同样抓住了这个时间点不放,不管认为唐德刚过于乐观,还是过于悲观,他们眼里仿佛只有两百年的期限。这两种做法,都是典型的买椟还珠,捡了芝麻丢了西瓜,不仅扭曲了唐德刚的初衷,还使历史三峡论化作一种浅薄的幻象。