这是属于我们的时间,就我和你。

《只有芸知道》即将在全国上映,这一次,冯导将目光,投向了自己的好友和好友妻子之间的动人故事。

他说,人过六十,想要拍一些温柔的故事,我能够体会这种,千帆过境,泪眼朦胧的柔软心思。

依旧是清朗冷峭的黄轩,依旧是文艺娴雅的杨采钰。

此情此人,怎不叫人想起,几年前,让我在影院泪流满面的《芳华》?

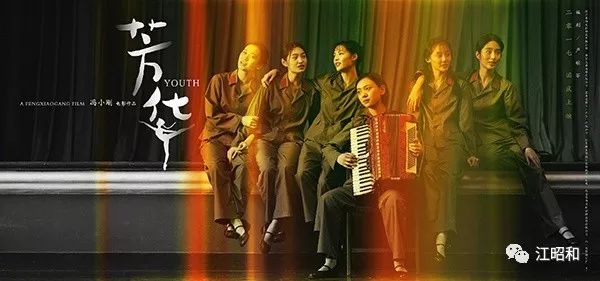

据说,《芳华》这部电影是导演冯小刚献给自己年轻岁月的一封情书。

写过情书的人都能体会,那种将情绪浓墨重彩地倾诉出来的迫切和热烈。

电影当中,有几幅场景令人印象尤其深刻——

一幅是文工团女兵们在台上活泼曼妙地舞蹈,挥洒芳华,展现英姿;

一幅是青春女郎们在公共浴室里纵情欢笑,撩拨池水,袅袅烟气里洗濯美好玲珑胴体;

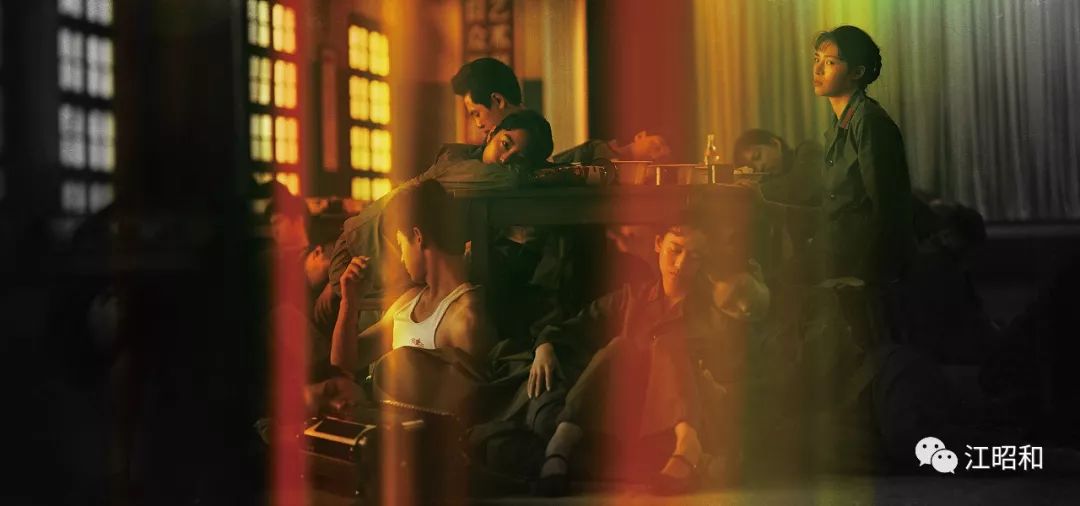

还有一幅就是文工团解散的前一天,男兵女兵们举杯消愁,长歌当哭,最后通宵达旦,醉倒酣眠。

如果不曾经历过文工团的苦乐岁月,如果不曾在军营里感受过那样的生死别离,是无法浓情蜜意地定格出那样的场景的。

如果是局外人,更会大言不惭地说,那样的场面,终究矫情做作了;

只有身临其境的人才能明白,彼时彼地,可不就是那样失魂落魄,难分难解。

冯小刚有过类似的经历,所以在电影拍摄当中,难免用情颇深,用心良苦。

仿佛是借助这一幕幕场景,来一次对青春韶华的永恒渴慕与祭奠。

*

电影里,只有萧穗子一个人从蒙昧中醒来。

后来也只有她一个人,在文工团解散,队友各奔东西,各谋出路之后,还在这里逗留;

亲身参与了一个团体从辉煌到消失的历程,亲眼见证了离别的感伤,以及发生在这里各式各样让人唏嘘动容,让人悔恨难忘的故事,也亲身体会到了浓浓淡淡的参差人性的阴晴明灭。

她不仅仅是几个女孩子之间的爱恨纠葛的参与者,是人人赞不绝口的「雷锋」刘峰从道德楷模沦落成为众矢之的悲剧境遇的审视者,也是一座文工团、一个青春时代从辉煌走向幻灭的见证者。

她就是文学作品里那个必不可少的,既有机会长袖善舞地「登台演出」,又有余地冷静理性地「指点山河」的关键人物,

像《了不起的盖茨比》当中的尼克——

既无法逃脱被时代裹挟着载浮载沉的宿命,所以别人取笑何小萍,冷落刘峰的时候,她也没有真正「旁观者清」,但同时她又不是完全与大众操持着如出一辙的语调,她有自己的观点和立场,虽然不够坚定——

所以她懂得何小萍的哀伤与苍凉,也能够体会刘峰的辛酸与绝望。

是萧穗子,目睹并观照,怀念并惋惜,探讨并反思着往昔岁月里的别样芳华,以及它如何一步一步走向崩溃和消亡。

所以她是整部电影当中最复杂,最深沉,最真实,最富有使命感,也最具有人情味的那一个。

她爱过,却终究失去,她对文工团恋恋不舍,却不得不离开,她对那一段芳华念念不忘,却终究难逃岁月的沧桑变化。

将信偷偷塞到心上人的乐器盒里的时候,她说,

真奇怪,那几年打不开的心结,居然一页纸就说完了

——

这何尝不也应该是冯小刚的心声。

那几年的青春芳华,那些年逝去的战友,爱过的人,有过的野心,被生活打磨的棱角和锐气,未实现的心愿,未能释怀的遗憾,这些年的念念不忘,居然一部两个小时的电影就牢牢地安放了。

*

与其说这是一部电影,与其说这是一封情书,不如说是一部散文诗,冯小刚写给过往流年的一封情深款款的散文诗。

常言道,散文是「形散神不散」,在这部电影里,这种特质也得到显现——

它的「形散」体现在,电影可以分为三个段落,或者说三个层次。

第一段是文工团女兵们的故事,她们用自己的青春激情和才华横溢来为时代留下一曲灿烂的华章,也留下了她们各自,最璀璨无比的笑容。

但是在这样的笑容背后,也蕴藏着挥之不去的落寞感伤。

因为青春有它滚烫明媚,灼灼其华的一面,也有它躁动彷徨,嚣张跋扈的一面。

就像是娇艳的玫瑰,底下藏着尖锐的刺。

而这份落寞与感伤,集中体现在何小萍被其他人嘲笑和孤立这一点上。

第一段的主题是斑驳洒脱的青春,是纵情烂漫的芳华,是回忆里的一枝独秀,是人间无处寻觅的鎏金岁月。

所以画面是明晃晃的阳光,是清亮亮的水,水光潋滟晴方好,是俏生生的女孩子的身体。

冯导没有效仿回忆叙事乐意尝试的黑白画面的效果,以突出年代感,而是以这种五彩缤纷的渲染,更让人体会「芳华」的美不胜收与难以忘怀。

除此之外,这一段的画面经常会有虚化背景,刻意制造朦胧效果的痕迹。

明晃晃的,却也雾蒙蒙,让人看不真切,却又更渴望追寻。

恰是回忆本身,让人更加直截了当地获得与岁月狭路相逢的审美体验。

第二段是刘峰的故事,他从一个让人人赞不绝口,为之感到前途无限的「雷锋」形象变成行为不检点,对女同志心怀不轨的道德败坏分子。

只因为他情难自已,紧紧拥抱住了心上人林丁丁。

前前后后,一个在光彩熠熠的天上,一个在尘埃扑扑的地底下。

正因为此,他离开了文工团,去到了前线,经历了水深火热,出生入死的战乱,在硝烟弥漫的战场上断了一只手臂。

这是刘峰身体的残缺,却也象征着他内心的幻灭。

他的离去,直接造成了何小萍的身在曹营心在汉——

她的内心是彻彻底底地与文工团决裂了,就像备受摧残与误解之后心如死灰的刘峰一样。

随着他的离去,她也仿佛看透了人心的冷淡与薄凉,之前念兹在兹,无法熄灭地渴望证明自己的热情火焰也忽然间沉寂。

这是何小萍的幻灭。

但其实,一直藏在刘峰心里的那个女孩儿林丁丁,何尝没有这种幻灭之感?

她一直都将他当作一个无懈可击的,毫无瑕疵的,被人膜拜敬仰的「英雄」来看待。

但是有一天,突如其来地,她发现了「英雄」身上由于长久以来被压抑被节制所以爆发的时候无比震撼无比饱满的「人性」。

这种前后矛盾的落差让她一时之间无法理解,难以接受。

我们也许能够原谅一个凡夫俗子偷鸡摸狗,但我们无法原谅一个英雄人物贼眉鼠眼。

因为我们在他们身上寄予了太多的厚望,我们为他修建了一层层的金身佛塔,他们不应该肆无忌惮地将它摧垮。

他当得起这样的偶像英明,就应该受得住那样的贞洁冷清。

然而真相往往是,任何一个时代,都不会有,也不可能会有不折不扣,彻头彻尾的英雄人物。

因为生活不是神话,人也从来非草木,因为再忠孝节义,义薄云天的英雄,归根结底,也是血肉之躯的凡人。

但在斗志昂扬,一心一意效忠集体的时代,我们太需要这样一尘不染的偶像,所以不容许那洁白的灵魂被一丝一毫的沙粒诋毁。

我们的精神信仰决定着我们,对这种摧毁偶像的作为容忍度为零。

一个偶像倒下了,总会有一个新的偶像站起来。

而这一次,却是从前被人羞辱得无以复加的何小萍。

如此际遇,让她精神失常,恍恍惚惚。

一个偶像倒下了,但是他没有灭亡,他只是枯萎了;

一个偶像站起来了,但是她没有傲然自得,而是崩溃了。

那个时代加诸在她身上的光辉,一寸寸地反噬着她的灵魂,拉扯着她过往的伤痕,让她没有畅快呼吸的能力。

只有经过了那个时代,跨越了那座山峰,我们幡然醒悟的时候,也许能够懂得原谅,但是这一句迟来的抱歉,终究只能是强弩之末的遗憾。

刘峰个人的遭际,折射出来的,其实是一整个时代的幻灭。

所以,第二段的主题是「幻灭」。

一个人的幻灭,一个时代的幻灭,却终究无法掩盖曾经烂漫的岁月真相,无法淘洗曾经无数个日日夜夜不能消散的执念,那就是「芳华」的真谛——

精神失常的何小萍看见舞台上曾经的战友纵情舞蹈,自己也情不自禁挥摆起手掌,并且在草地上穿着病服寂寞独舞——

这该是「芳华」的含义最沉郁顿挫,最浓墨重彩,也是最感人至深的一点流露。

那就是,尽管世事蹉跎,将年华腐蚀或者掏空,但当回忆里的一点光穿越时光的屏障流泄出来的时候,一个人有关青春岁月的沧桑回忆,就会顺其自然地破空而来。

那种回忆的本能,就是「芳华」的精髓。

第三段,就是一组人物群像。

是曾经鼎鼎大名的,或者籍籍无名的;

曾经苦心孤诣,得偿所愿的,或者曾经郁郁寡欢,徒留遗憾的;

是曾经风生水起的,还是曾经谈之色变的......

最终都不得不臣服于一个词语——

「生活」

。

生活,动刀动枪的生活,水深火热的生活,苦苦相逼的生活,步步退缩的生活,与内心真实的渴望擦肩而过的生活。

是刘峰因为残疾而被妻子抛弃的生活,为了谋生而被羞辱和刁难的生活——

看着那个窘迫狼狈的男人,谁还能想起年轻时候他的雄姿英发,玉树临风。

是郝淑雯志得意满嫁给陈璨,组建一个看起来圆满无缺的家庭,但其实他们的婚姻并不称心如意的生活;

更是萧穗子这一生,都没能爱到那个让她在无数次的眼神交汇的瞬间,目光闪烁,心情荡漾的人的生活;

还是一心想要找个好归宿的林丁丁,最终胖得不成人形,判若两人,再也无复当年水灵的生活。

那些飞扬洒脱的芳华青春,在土生土长的现实生活面前,居然是如此的不堪一击,脆弱无力。

最后我们每个人都过得不如意,而且都不愿意在别人面前透露出自己的狼狈情形。

电影最温暖的一笔,也许就是在站台上,刘峰用仅剩的一只左手,静静地,却十分笃定地抱住何小萍的那一幕——

两个被岁月薄凉对待的人,两个在岁月的风沙里迷了眼睛,摧折了心神,承受了数不清的苦痛折磨的人,终于在这一刻,获得了片刻的安宁欢愉。

至少那几分钟的何小萍,是死而无憾的。

因为她实现了几年前因为怯弱和卑微而没能道之于口的耿耿于怀的心愿。

所谓的「神不散」,那一点「神」,其实一直都笼络着整部电影,那就是这部电影的名字——

「芳华」

。

曾经他们处于芳华正茂的年纪,享受着芳华所能够赐予他们的一切,荣耀或者悲伤,美好或者荒凉,心愿或者遗憾。