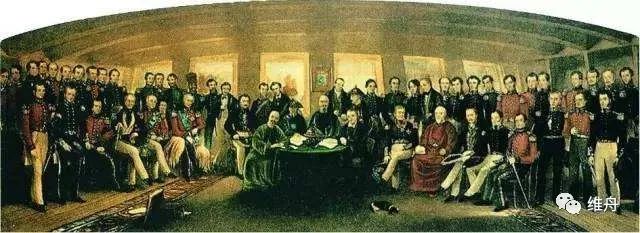

《南京条约》签署场面

“弱国无外交”这句话,大概对近代史略有了解的中国人都耳熟能详;不过需要补充的是,

中国历史上“强国也无外交”

——那只是聘问、朝贡、理藩,是在一个依据大小强弱而定的等级制国际格局中的互动,而不是假定每个个体都有对等权利的现代外交,用近代史学者蒋廷黻的话说,“

在鸦片战争以前,我们不肯给外国平等待遇;在以后,他们不肯给我们平等待遇。

”

在这样一个剧变面前,中国近代外交官的困境是可想而知的:不仅思维定势需要剧烈的转变,还意味着亟须了解原本陌生的“国际局势”究竟如何,而与此同时,他们手里却没什么牌可打,留给他们的时间又是如此之少。

曾任民国外交部代理次长的金问泗曾在检讨晚清七十年的外交时说,当时丧权辱国固然是因为中外强弱悬殊,但“其时负外交之责者,不明世界大势,不谙国际公法,眼光浅近,手腕迟钝,实为外交失败之总原因”。

当时的清政府并非不重视外交,这从晚清主管外交的总理各国事务衙门的规格上就可见一斑:这个1861年新设的机构

一切体例均比照清代最高政务机构军机处来设置

,并由王大臣或军机大臣兼领,位高权重的恭亲王奕訢任职长达二十八年之久。

然而与此同时,在我们如今看来似乎不可思议的是:

直至1907年之前的晚清外交官群体在办外交事务时均属没有品级的“差使”,这并非他们的“本职”

——打个比方说,山东省省长被借调来去办奥运会的筹备运营工作,但他的本职是“省长”,奥运会仅是他被临时调来处理的一件事务,也没有专门的职务体系;虽然在很多年内他的主要精力可能都放在奥运会上,但他的职位提升仍体现在省长等“职缺”上。

这意味着,在当时中央政府的心目中,

外交事务虽然重要,但却带有“应急”和“临时”的性质,只是由皇帝授权、指派信得过的高官兼职处理,换言之,他们不是“职业外交官”,而是“业余的”

。

与传统上泛泛地指责晚清衮衮诸公颟顸误国不同,李文杰在《中国近代外交官群体的形成》中,敏锐地将视线集中在这个群体如何从这样一种缺乏独立性、没有自成系统的上升规则的兼任状态,逐渐演化成后来具有专业精神的高度职业化新式精英的。

《中国近代外交官群体的形成(1861—1911)》

显然,他认为这是最终的必由之路,因而赞许晚清培养出来的许多职业外交官,后来在民国初年都曾活跃地扮演了重要角色,并在国力衰弱的时代尽可能地避免了国家利益受损,足以证明晚清在外交官培养上的转型何等重要。

在此或许值得更进一步追问的是:为何晚清外交官起初那么“业余”呢?打造一个具备专业精神的职业外交官群体为何就那么难?答案或许是:那确实非常非常难,因为

在此之前,整个文官体系的主导精神恰恰是反专业化、非职业化的

。

美国学者约瑟夫·列文森在其名著《儒教中国及其现代命运》中着重指出,明清时代士人获得社会权力的关键是古代经典所认可的教养,“而非专业化的、有用的技能训练”,“占据高位的官僚们——统治阶级中的佼佼者——从来都不是某种专家……它所要求的不是官员的行政效率,而是这种效率的文化点缀”。

生活在我们现代这种高度专业化的社会中的人,非职业化在任何时候都要服从于职业化

:工作时间就该做工作的事,更不应混淆个人兴趣与专职。但在传统时代,这却是常有的事。

一个官员除了少量公务外,大部分精力可能都放在风雅之事上,还会将之带入公务中:晚清著名的古董金石学家吴大澄擅长篆书,结果他任官时批公文也写小篆,害得下属根本看不懂,不得不再三跑来请教。如果从行政效率的职业要求来说,吴大澄这样做显然无异于渎职,然而此事却会被传统士大夫传为“佳话”。

这种现象在宋代以降的一千年里尤为显著。日本学者宫崎市定曾指出,宋代政府事务日益复杂化,从事专门事务的衙门胥吏日渐职业化、专门化,他们出身微贱,但长年处理具体事务,因而熟知其中的窍门、弊端和漏洞,善于利用制度的模糊地带,从中舞弊取利。

与这种常任的、职业化的胥吏不同的,则是非常任、非职业化的文官群体

,其结果,是胥吏在细节事务中操纵舞弊,而上司懵然不知。

虽然一千年的政治制度史上,士人对胥吏几无佳评,但却又拿他们毫无办法,这其中的根本原因,在我看来或许就在于

传统士人既不屑于细节事务的“末技”,鄙视专业化,同时其自身理想又被设定为是“全能”的

——所以有所谓“儒将”、“儒医”以及文人画,仿佛一个读书人读通经典后,即可胜任为高级将领、名医及画家,而那些专职的画家反倒不过只是“画匠”而已。

这在一个结构较为简单的社会中,或许尚能行得通,但在社会事务日渐复杂、不同领域的知识积累到一定程度之后,往往就显得空泛脱节了。与此同时,

非职业化又造成一个棘手的问题,即各个领域缺乏独立发展的内驱力

。

这方面其实最严重的不是在外交领域,而是军事。北宋以来,由于强调文官统兵,武官也须取得文资才能自高身份,常常既不安心供职,又求赏图利来补偿自身在社会声誉上的损失,“不图名就图财”吧。

表现在与外国交往时,儒臣往往也不重视外语,只用通事通译,且不说这些人在翻译时可能会做手脚,儒臣如果懂外语,还可能会被君主怀疑是里通外国。正如宋史专家刘子健曾指出的,当时君主的心态是“一以巩固君权为重,宁可让有办外交能力的人员不通外语,不能直接通晓外国情形,不能使外交更有成效”。

由此可以看出,传统时代的中国,无论君臣,在看待这些文化乃至军国要务时,都抱有

一种反专业化的理念,对他们而言“成效”或“效率”都是其次的

。

晚清政务也有类似情形,各部门的奏议必须由六七名堂官共同讨论,并逐一署名,其结果,正如本书所言,“为保证施政建议能得到堂官的一致同意,必然向各方妥协,牺牲建议质量,宁可守旧,不愿开新”;“任何改变成法的创举,不但可能遭到同僚反对,更可能给他人的仕途带来祸患”。

显然,

这种制度设计在意的不是“效率”,而是“均衡”,权责分散而不明朗,结果是无人负责而权力分散,使皇权不会受威胁

。不过,从前代历史来看,只有一种情形例外,即出现像秦桧、张居正这样的“权相”,由少数关键人物以极强的政治意志和权力,摧毁同侪之间的合议性,而单独决定政治进程,但

这种“效率”却又往往是以擅权为代价的

。