《北京大学藏西汉竹书(壹-伍)》

介绍

前 言

二〇〇九年初,北京大学接受捐赠,获得了一批从海外回归的西汉竹简。这批竹简在入藏北京大学前,曾聘请简牍专家作过鉴定。二〇〇九年一月十一日下午,竹简运抵北京大学赛克勒考古与艺术博物馆。当时,全部竹简均被乙二醛溶液浸泡,大致按长短分装于九个大小不等的塑料盒中。竹简表面多呈黄褐或暗褐色,质地较硬,墨色凝重,字迹非常清晰。简上用朱砂书写或绘制的文字、栏格与图表,颜色尚鲜艳如新。竹简两端均修治平齐,简上多刻有用以固定编绳的契口,很多还残留有小段编绳或编绳印痕。

一月中旬,我们邀请长沙简牍博物馆经验丰富的简牍保护专家主持进行了对竹简的初步清理。同时由北京大学考古文博学院文物保护教研室针对竹简现状制定了保护方案。

为了做好这批重要竹简的保护、整理与研究工作,并以此为契机整合北京大学在出土文献研究方面的科研力量,我们向学校递交了成立“北京大学出土文献研究所”的申请,很快得到批准。“北京大学出土文献研究所”由北京大学中国古代史研究中心与考古文博学院联合组建,由历史、考古、中文三个院系的专家、学者组成。

同年三月十三日至三十日,北京大学出土文献研究所组织力量,对这批竹简进行了清理、测量和拍照。长沙简牍博物馆的专家参加了清理工作,并给予了技术指导。

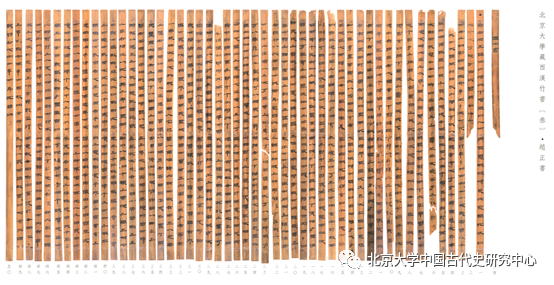

经整理清点,全部竹简共编号三千三百四十六个,其中完整简约一千六百枚,残断简多数也可缀合。竹简按照长度,可分为长、中、短三种。长简长约四十六厘米,相当于汉尺二尺,三道编绳,属于三种选择类的数术书;短简长约二十三厘米,相当于汉尺一尺,两道编绳,内容均为医方。其余内容的竹简均为中等简,长约二十九•五至三十二•五厘米,相当于汉尺一尺三寸至一尺四寸,三道编绳。

需要特别说明的是,二〇一〇年初,我们在整理北京大学藏秦简牍时,了解到其中部分竹简背面存在整齐的刻割痕迹,于是重新检视西汉竹简,发现大多数竹简背面也存在既浅且细的斜直划痕。相邻竹简的划痕往往可以接续,有助于简册的编联复原。因此,二〇一〇年十二月至二〇一一年一月,我们又对全部汉简简背的划痕进行了测量绘图。同时,还对部分简质发黑或字迹模糊的竹简拍摄了红外照片。

在掌握了西汉竹简的全部图像与数据资料后,我们即着手进行简文内容的释读与分篇工作,初步掌握了这批竹简的基本情况。

这批汉简全部属于古代书籍,未见文书类文献,因此可称之为“西汉竹书”。竹书含有近二十种古代文献,基本涵盖了《汉书•艺文志》的古书分类法“六略”中的各大门类,内容相当丰富,也是迄今发现的古书类竹简中数量最大的一批。其中包括迄今所见存字最多的秦汉字书《苍颉篇》,篇章结构最为完整的出土《老子》古本,西汉前期人讲述秦末重要史事的古佚书《赵正书》,《汉书•艺文志》“诸子略”曾经著录且久已失传的道家著作《周驯(训)》, 目前所见我国年代最早的古小说《妄稽》,与枚乘《七发》年代接近、内容相关的“七”体汉赋《反淫》,总数达一千六百余枚竹简的种类繁多、内容丰富的数术书,保存一百八十余个医方、可与马王堆帛书《五十二病方》对勘,并补充其不足的古医书。同时,这批竹书的书法极为精美,包含至少七八种不同的书风,堪称西汉隶书艺术的瑰宝。

西汉竹书中未见汉武帝以后的年号,仅在一枚数术类竹简上发现有“孝景元年”纪年。各篇竹书的书法与字体特征虽不尽相同,抄写年代当略有早晚,但大体上可以认为已近于成熟的汉隶,与西汉早期的张家山二四七号墓及马王堆汉墓出土的简帛中近于秦隶的书体有明显的区别,与下葬于武帝早期的银雀山汉墓出土的竹简书体相比亦显稍晚。但即使是其中最接近成熟汉隶的书体,与宣帝时期的定州八角廊汉墓出土的竹简文字相比,仍略显古朴。由书体特征并结合对全部竹书内容的分析,我们推测这批竹书的抄写年代应主要在汉武帝后期,下限不晚于宣帝。

综合多种因素分析,北大西汉竹书的原主人应与阜阳双古堆汉简、定州八角廊汉简的墓主人身份接近,有可能属于汉代的王侯一级。这批竹书的内容,反映出西汉中期社会上层所具备的知识结构和思想意趣。

可以说,北大西汉竹书是继二十世纪发现的马王堆帛书、银雀山汉简之后问世的又一座重要汉代典籍寶库,对历史文献学、文字学、先秦史、秦汉史、古代思想史、医学史、书法艺术史以及简帛书籍制度等诸多领域的研究,均具有非同寻常的学术价值。

这批重要竹书资料的整理、编纂和出版工作由北京大学出土文献研究所主持进行。全部竹书的资料报告集以《北京大学藏西汉竹书》为题,采用多卷本形式出版,各卷内容计划为:

第一卷《苍颉篇》

第二卷《老子》

第三卷《周驯》、《赵正书》、子书丛残

第四卷《妄稽》、《反淫》

第五卷《节》、《荆决》、《六博》、《雨书》、《椹舆》

第六卷《日书》、《日忌》、《日约》

第七卷医方

未能确定归属的残简和无字简一并附于最后一卷。各卷均包括竹简的彩色原大照片与放大照片、红外照片、简背划痕示意图、简文的释文与注释以及附录。附录收入竹简一览表、与各卷竹书内容相关的文献资料以及整理者的论文等。此外,我们还将编纂和出版《北京大学藏西汉竹书文字编》。

这套西汉竹书资料报告集的各卷,均实行该卷编撰者个人负责制。但每卷书稿付印前,均由本所主持召集相关专家进行多次讨论,提出修改意见,各卷编撰者在听取大家意见并作出修订后定稿。囿于学识与能力,这套书中肯定会有这样或那样的疏误,我们诚挚地期望得到方家的教正。

在这套书出版之际,尤其需要感谢的是:

教育部社会科学司和国家文物局的领导对于北大西汉竹书的整理与研究工作给予了及时的指导和支持。

北京大学藏西汉竹书的保护、整理与研究工作先后获得了教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“西汉竹书整理与研究”(2009JZD770041)与国家科技支撑计划“中华文明探源工程及其相关文物保护技术研究”研究子课题“古代简牍保护与整理研究”(2010BAK67B14)的资助。

清华大学、复旦大学、中山大学、武汉大学、吉林大学、首都师范大学、中国文化遗产研究院等单位的专家学者在北大西汉竹书的整理、研究及科研立项工作中均给予了多方面的指教。

西汉竹书在入藏、整理、保护与研究过程中,始终得到北京大学校领导的亲切关怀与支持。北京大学社会科学部、财务部、教育基金会及历史学系、中国古代史研究中心、考古文博学院等各部门、院系的领导也给予了热情帮助。在这里还要感谢上海古籍出版社为这套系列资料报告集的编撰、出版所提供的大力支持。

北京大学出土文献研究所

二〇一二年二月

二〇一五年一月修订

《北京大学藏西汉竹书(壹)》

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2015年9月

本卷编撰者:朱凤瀚

《仓颉篇》说明

北京大学藏西汉竹书《苍颉篇》现存完整竹简五十三枚,残断竹简三十四枚。经缀合后,得整简六十三枚,另余残简十八枚(其中有两枚简仅末字残或缺),合计八十一枚。完整简长三〇•三至三〇•四厘米,宽〇•九至一•〇厘米。其宽度比北大藏汉简其他诸简略宽。竹简原有三道编绳,现上、下接近两端处及中部的简面右侧均可见三角形契口,契口附近往往保存有编绳的痕迹。简背有划痕,其形状均为自简左上端或接近简左上端处向右下斜行,其一个单元大约跨十七八枚简,其末简划痕截止处距简端十三厘米左右。此篇竹书存完整字一千三百一十七字(内含重复的标题字十五,重复出现字七,章末标明字数的字未计)、残字二十(其中部分可据残存笔画辨识),合计一千三百三十七字。其字形多数略呈长方形或方形,笔道浑厚,撇末多作圆笔,捺则尾部略有波磔,收笔微出尖。字体具隶书笔意而又多保留小篆之字形结构。每枚完整的简写满有正文二十个字。

北大藏汉简《苍颉篇》与此前发现出土的几种《苍颉篇》一样,在篇章结构上有共同点:皆为四字一句,两句一押韵,即第二句句末一字押韵;全篇按韵部分章;各章多数为单韵,少数以音近的两个韵部合韵。

除以上三点外,北大藏汉简《苍颉篇》由于简数较多,保存相对较好,故在篇章结构上有如下情况是前所未知的:其一,同一韵部可有若干章。其二,每章皆以开头的两个字为标题,并在前两枚简正面近顶端由右向左书写作为标题的两个字。这种书写标题的方法,亦见于出土的秦简,例如云梦睡虎地秦简《日书》中的篇题「土忌」(日甲一二九背、二二〇背),荆州沙市周家台秦简中的篇题「此(觜)伤」(简二二五、二二六)。其三,各章均在文末标明该章字数。现存标明字数的章末简有十一枚,所标字数,多者“百五十二”,少者“百四”(即一百零四),由此可知各章字数均在一百以上, 且字数多不相同。

北大藏汉简《苍颉篇》未见一九三〇年、一九七二年至一九七四年发现的居延汉简《苍颉篇》以及一九七七年发现的玉门花海汉简《苍颉篇》中可能属于其首章的“苍颉作书,以教后嗣,幼子承诏,谨慎敬戒”的简文。由以上三种简本可知,此《苍颉篇》的首章应属之、职部合韵。有鉴于此,故亦将之、职合韵作为北大藏汉简《苍颉篇》的首章韵部。

北大藏汉简《苍颉篇》现存简文诸章多数已不完整,所缺字数不等。简文尚完整的章有属阳部韵的「颛顼」章,殊为珍贵。此外,属之、职合韵的「□禄」章,仅缺首枚简。

北大藏汉简《苍颉篇》的释文,因考虑到此书系教育学生识字用的字书,有其特殊性,而在不同时段行用的此书的不同文本正反映了当时通行的标准字形,故在将简文字体用楷书笔法隶定时,即用了近于“严式”的做法,目的只是希望客观表现这个简本行用时期的汉隶字形特征,以符合其字书的性质。

这一简本的注释,在各韵部释文前,用单独一行注明了所属韵部,以清眉目。在各韵部内采取分章注释的方法,即将注释文字置于各章释文之后。凡保留有章题的,均将章题单起一行,排在各章释文之前。

注释除了对部分文字从字形演变及异体字的角度作扼要的考证与说明外,主要是对《苍颉篇》四字一句中,文字之间字义存在的联系,特别是前两个字之间与后两个字之间各自更为密切的字义关系,作必要的分析与解释。

至于北大藏汉简《仓颉篇》的篇章结构和句式其与出土的其他《仓颉篇》文本之间的差别,以及由北大藏汉简《仓颉篇》所引发的若干思考等,我们在《北大藏汉简〈苍颉篇〉的新启示》一文中作了探讨,已收于本书「附录」中,仅供读者参考,并恳请方家指正。

《北京大学藏西汉竹书(贰)》

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2012年12月

本卷编撰者:韩巍

《老子》说明

西汉竹书《老子》(简称“汉简《老子》”)现存完整竹简一百七十六枚,残断竹简一百零五枚,经拼缀后,共有完整及接近完整的竹简二百十一枚,残简十枚,另有两枚完整竹简遗失。推测汉简《老子》原书应有完整有字竹简二百二十三枚。其完整简长三十一•九——三十二•一厘米(以长三十二•一厘米者最多),宽〇•八——〇•九厘米,三道编绳,有契口。写满字的竹简一般每简二十八字,文字分布极为均匀整齐,极少数简写到二十九字。文字书体清秀飘逸,体势略向左下方倾斜,与成熟的汉隶接近,但独具特色,堪称西汉中期隶书艺术的瑰宝。

据统计,汉简《老子》全书正文现存五千二百字,另重文一百一十字,此外还有计字尾题十三字,简背篇题八字。推测原书正文应有五千二百六十五字(较其自注字数多二十字),另重文一百十四字。残缺的文字有不少可据上下文补出,对理解文义有影响的阙文总计不超过全书的百分之一,在目前所见出土简帛《老子》古本中保存最为完整。

汉简《老子》分为上、下两篇。二号简背面上端有“老子上经”四字,一二四号简背面上端有“老子下经”四字,书体与正文一致,应为抄写者所题,即汉简《老子》上、下两篇的篇题。其《上经》相当于传世本《德经》,《下经》相当于传世本《道经》。全书共分七十七章,其中《上经》四十四章,《下经》三十三章。每章均另起一简抄写,章首(第一道编绳之上)有圆形墨点“·”作为分章提示符号,章尾未写满的简形成“留白”。通过简背划痕的验证,确认《上经》、《下经》之内的章序应与传世八十一章本一致。

汉简《老子》的释文按照《上经》、《下经》以及七十七章的顺序来编排,注释置于每章释文之后。每章释文之前冠以该章序号,序号之下另括注王弼本(即 八十一章本)章号,以便读者比较。注释除了对异体字、假借字及罕见字形加以说明外,重点放在版本校勘以及对重要文本差异的考察。

《北京大学藏西汉竹书(叁)》

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2015年9月

本卷编撰者:

《周驯》 :韩巍 阎步克

《赵正书》:赵化成

《儒家说丛》:朱凤瀚 陈侃理

《阴阳家言》:朱凤瀚 陈侃理

《周驯》说明

北京大学藏西汉竹书《周驯(训)》现存完整、残断竹简共二一九枚,经拼缀后有完整简二〇六枚(物理状态残缺但未损及字迹的简亦计入)、残简五枚, 共二一一枚。另有六枚残简不能与《周驯》正文缀合,但从书体看来可能属于《周驯》,暂附于《周驯》篇末。

《周驯》的完整竹简长三〇•二至三〇•五厘米,宽〇•八至一厘米,三道编绳,有契口。全篇除分章符号外,仅见一处勾识符号。竹简文字结体宽矮方正,用笔隶意甚浓,已属于较成熟的汉隶,在北大汉简的各篇文献中似为抄写年代较晚的一种。文字分布均匀整齐,写满字的竹简一般每简二十四字,少数简为节省而写到二十五六字,最多者二十八字。在二一一号简正文之下题写有“大凡六千”四字,其书体较为草率,与正文明显不同,应该是竹书使用者所加的“计字尾题”,表示《周驯》全篇大约有六千字。若以每简二十四字推算,全篇六千字应有竹简二五〇枚,实际简数应该略多于此。《周驯》现存二一一枚简,约五千字,可见有四十余枚简、近千字的内容已经散失。在三号简背面近上端处写有“周驯”二字,书体与正文一致,应是抄书人题写的篇题。从全篇仅有一个篇题和一个计字尾题看来,竹书《周驯》原先应该是整体编联为一篇简册。

《周驯》入藏时简序已经完全被打乱,且有约六分之一的竹简散失,这给竹书的编联复原带来了很大困难。经过参照简背划痕反复排比,我们大体复原了《周驯》原先的篇章结构。《周驯》每章均另外提行抄写,章首有圆形墨点“·”作为提示符号,章末未写满字的简形成留白。多数“章”均以“维岁某月更旦之日”开头,以下或讲述历史故事,或谈论治国为君之道,然后用“女(汝)勉毋忘岁某月更旦之驯(训)”结束。现存章首简在十二月中缺少“四月”、“九月”另外多出“闰月”和“岁冬(终)享驾(贺)之日”章末简仅缺少“十二月”另有“闰月”和“腊之明日亲(新)岁之驯(训)”。篇题“周驯”在“正月”章第三简背面,计字尾题则在“腊之明日”章之末。经过简背划痕的验证,我们确认《周驯》的章序是按照月名的顺序来排列,由“正月”至“十二月”和“闰月”。“岁冬(终)享驾(贺)之日”与“腊之明日”应为同一章,即《周驯》之末章……

《周驯》全篇采用“周昭文公”训诫“龏(共)太子”的形式,通篇讲述古代圣主贤君故事来阐发治国为君之道。所尹叔的历史故事上起尧舜,下至战国中期的秦献公,其中有些见于《吕氏春秋》、《说苑》等传世文献,更多的则前所未见。所阐发的治道,如尊贤、爱士、爱民、听谏等,都是先秦史书和诸子中常见的议论,并无多少精彩之处。从《周驯》记载的史事以及文字、用词、语法各方面的特征看来,其成书年代应该在战国晚期。《汉书•艺文志》“诸子略•道家”之下著录有“《周训》十四篇”,其书名与竹书《周驯》相同,其“十四篇”的数目也恰与《周驯》主体分为十四章相合。虽然《周驯》的文体和内容与以往所见的道家文献相比有很大差异,但其中有些文字见于《太公》、《文子》等道家古书,更重要的是,其主旨与《汉志》对道家“历记成败存亡祸福古今之道”的描述相合。因此我们认为,竹书《周驯》就是《汉志》著录而早已亡佚的《周训》,应归入宣扬治国用兵、君人南面之术的“黄老”学派。《周驯》的发现,丰富了我们对战国道家学派与著作的认识。

《周驯》的释文和简序编联由韩巍负责完成,阎步克在释文基础上完成了注释初稿,其后经过西汉竹书整理组多次讨论。在我们对《周驯》的一些阶段性研究成果发表之后,也有一些学者发表文章,指出我们的错误,并提出一些很好的意见,在此恕不能一一提及。我们吸取竹书整理组专家以及其他学者的意见,对释文、注释初稿进行修改、补充,最终形成定稿。注释中对于古音的判断皆根据郭锡良编着《汉字古音手册(增订本)》(商务印书馆,二〇一〇年)。另外我们还撰写了《西汉竹书〈周驯〉若干问题的探讨》一文,对《周驯》的概况、学派归属、主要学术价值等问题做了介绍和阐述,列入本卷“附录”。由于整理者学力所限,缺点和错误在所难免,恳请学界同仁不吝批评、指正。

《赵正书》说明

北京大学藏西汉竹书《赵正书》是一篇早已亡佚的汉代文献。篇名自题为“赵正书”,写于第二枚简背面近上端处。现存竹简五十二枚,缀合后有完整简四十六枚、残简四枚;其中除两枚简缺字较多外,其余大多完好,没有竹简遗失。完整简长三〇•二至三〇•四厘米,宽〇•八至一厘米,三道编绳,有契口。写满字的完整简容字二十八至三十二字不等,总字数近一千五百字。字体接近成熟的汉隶,字形宽扁,书风刚劲峭拔,体势向右上倾斜,很有特色。篇首有圆形墨点作为提示符号,全篇连续抄写,不分章。为便于阅读,释文根据文意划分了段落。

《赵正书》的“赵正”即秦始皇。《赵正书》主要记述了秦始皇第五次出巡回程途中生病、死亡到秦二世继位后诛杀诸公子大臣,直至秦亡国的历史过程。但其重点并不在于描述历史事件,而是以大部分篇幅记录了秦始皇临终前与李斯的对话、李斯被害前的陈词以及子婴的谏言等,篇末还加上一句著者的评论,强调胡亥身死国亡是因为“不听谏”。这种以记言为主,注重“以史为鉴”的文体,与战国时期流行的“语”类古书相似。《赵正书》的字体、书风与北大汉简其他文献接近,其抄写年代亦应在西汉中期武帝前后。从用字、语词和语法等方面看来,《赵正书》的成书年代可能在西汉早期。

《赵正书》的部分内容与《史记》之《秦始皇本纪》、《李斯列传》、《蒙恬列传》中的某些记载相似,有些段落可以看出明显同出一源。但在一些重大史事的记载上,《赵正书》与《史记》差异很大,例如说秦二世胡亥之继位是由秦始皇死前认可,而非李斯、赵高等人密谋篡改遗诏。可见关于秦末历史,汉初已有不同版本的记述流传,《史记》所取只是其中之一,《赵正书》又为我们提供了宝贵的新史料。

《赵正书》的释文、注释由赵化成负责完成。韩巍在释文的修订和简序的编排、复原上也有不少贡献。释文、注释初稿完成后,经西汉竹书整理组多次讨论,定稿吸收了整理组专家的很多意见和建议,在此恕不一一致谢。

《儒家说丛》说明

《儒家说丛》存简十一枚,其中完整简六枚,长三〇•一至三〇•三厘米,宽约〇•八厘米。缀连后共得九枚简,可能只是原书的一小部分,其中未发现篇题。

现存简文分为三章,其中两章的开头保存有分章符号“·”。这三章的内容,与《晏子春秋》、《说苑》、《韩诗外传》、《孔子家语》等传世文献中的一些篇章近似。三者之间没有明确的关联,但大致都属于儒家的言论,故名之曰《儒家说丛》。此书所存虽多是残文,但仍有助于了解此类典籍文本演变的情况,加深对其内涵的理解。

《阴阳家言》说明

《阴阳家言》现存十七简,完整简长二九•五至二九•六厘米,宽〇•九厘米。经缀连得十二枚简,似尚有不少缺简,亦未发现篇题。现存简文多押韵,大致可分为三个部分。第一部分讲天人感应,论述政治违反时令、人君举措不当会导致怎样的灾异;第二部分与四时改火有关,也是讲顺应天时;第三部分讲天气地气如何产生风、雨、雾等自然现象。其中讲灾异的段落与银雀山汉简中的《人君不善之应》有类似的文句,意在约束君主行为,使之不违天道。篇中有些内容的确切含义尚不清楚,但总体而言其说都可归入《汉书•艺文志》“诸子略”中所谓“阴阳家”,因此给全篇取名《阴阳家言》。

由于简文残缺过多,上述三个部分在原书中的位置现已无法确知,这里给出的顺序仅供参考,某些简的编连亦存在他种可能,凡此均请读者留意。

《北京大学藏西汉竹书(肆)》

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2015年10月

本卷编撰者:

《妄稽》:何晋

《反淫》:邵永海、傅刚

《妄稽》说明

“妄稽”为竹书原有篇题,写于第三枚简简背近上端处,其义疑即“无稽”,无可查考之意。汉赋中用这类名称来命名虚拟人物,如“乌有先生”、“无是公”。该篇入藏时,简册本来的原始排列顺序己完全散乱,经过整理和分类,归属于该篇的竹简,缀合后完整的简有七十三枚,残简十四枚,所存文字共约二千七百字。这批竹简的长度为三一•九至三二•二厘米,大致相当于汉代的一尺四寸;竹简的宽度为〇•八至〇•九厘米。写满字的一枚简,不包括简上的重文符号和句读符号,一般在三十二至三十六字上下。根据竹简上的契口和编痕,可以知道简册有上、中、下三组编绳。大部分竹简的背后,同样发现有倾斜的划痕,应当是用来标记竹简顺序以防止错乱的,可帮助我们对竹简进行编联。若按照简册背后的划痕分组,大约八至九枚简一组,共约十二组,总计百枚左右;若按平均每简三十四字计算,共约三千四百字,这大概就是《妄稽》原文整篇的总字数。《妄稽》残缺文字较多,约占总数的五分之一,这使得篇中部分情节及文字衔接很不明晰。大略而言,《妄稽》篇讲述了西汉时代一位出身名族名叫周春的士人,有很好的品行和相貌,人见人爱,却娶了一位又丑又恶的妻子,名叫妄稽。周春厌恶妄稽,向父母请求买妾,虽然遭到妄稽反对阻挠,但最终父母和周春还是买了一位叫作虞士的美妾。周春很爱这位美妾虞士,妄稽却十分妒恨虞士并虐待她,后抓到虞士并对她进行辱骂和残酷折磨。最终妄稽生了大病,临死时反省自己的妒行。

这是一篇长幅叙事的汉赋,基本上四字一句,在第二句末尾押韵;有时也用韵较密,连续几句押韵。原文不分段,为阅读方便,整理者根据文意和用韵情况作了分段。由于《妄稽》明显的世俗文学与故事特征,在它发现之初,曾被视作一篇中国最早、篇幅最长的“古小说”,随着整理和解读的深入,现在将其归入汉赋中的俗赋来看待和研究是合适的。随着敦煌藏经洞中一批以叙述故事为特征的赋文的发现和研究,“俗赋”作为一种过去因文本遗存较少而不太为人所知的文学类别,其体裁与特征逐渐被人们认识和熟悉;一九九三年江苏尹湾西汉墓中《神乌赋》的出土,将出土俗赋文本的时段上推二百年提前到了西汉成帝元延年间,曾被研究者称为“西汉俗赋第一篇”。《妄稽》的出土,将俗赋的历史又提前至少半个世纪。

由于简册残缺厉害,亦无相关传世文献以资比照,这使得原始简序与内容的恢复工作相当艰难。现根据文字内容、简背划痕、用韵情况,虽能确定一部分简的序连,但也有部分简的序连位置还不能完全确定而存在几种可能,最终我们只能在这里呈现出其中的一种可能,望大家批评指正。

《反淫》说明

《反淫》为北大藏西汉竹书之一,经整理有简五十九枚,其中完整简约三十五枚,有残断者约二十四枚,经缀合计五十一枚。整简长约三〇•三至三〇•四厘米,简宽约〇•九至一厘米,完整简字数为六至二十九字不等,总字数约一千二百二十五字。简文为墨写隶书,少数字迹漫漶难识,而大多数字迹清晰,工整端庄。简背有划痕,以六至八枚简为一组连续斜线刻划,从文意判断,大概为标志简序而为之,这个特征与同批简书相合。

本批简书以魂与魄对话结构成篇,内容与传世文献汉代枚乘之赋《七发》多相合。但又多有《七发》所无者,二者虽有联系,但应是各自独立的篇章。《七发》以吴客与楚太子对话成篇,共说七事,故曰“七发”,本文据现存简文统计起码有九事,故本文又非后世了解的“七”体。经查,此批简文中有一支断简(2589),背面写有“反淫”二字,我们认为即此文题目。理由是在所有北大藏汉简中,均己找到相应的篇题,唯独这一批简没有篇题。此外,就书体看,“反淫”简文字也与此批简相近,故以为本文篇名。“淫”是过度,“反淫”可以理解为反对过度地放纵欲望,这与文中的意思也基本相合。

对此批简文的释读表明,这是一篇己经佚失的汉代作品,内容基本完整。文中以魄患病,魂铺叙各种情事以为说辞,内容与文体均与《七发》相近。现存简文没有发现类如《七发》那样的序言部分,直接以“魂曰”起文,前列诸事以“天下至某乐”收,以“夫子弗欲”如何发问,以“浸病未能”结束一节,统计言“魂曰”及“天下至某乐”简共九处,“浸病未能”(包括一支“方浸病力弗能为”及“愿壹闻之”)亦九处,似魂所发举者九事,但因为现整理简并不完整,还有一些残简难以缀合,所以还很难就此判定仅有此九事。就现存简所叙九事看,与《七发》事类相合或相似的有听琴、登台游观、射御、校猎、滋味美食、宴饮、美人进御及至言妙道等,还有一些内容如游仙是《七发》所没有的。与《七发》内容相合的部分,在分类上较《七发》碎细,比如《七发》中的登台部分,含有台上所观、台下所观、远观、近观、宴饮、美人进御诸节,《反淫》中则最少分为五节,都以“魂曰”起文,单独列为一事。从这一点似可判断本文较《七发》产生的时间早,而《七发》则是后来对《反淫》的分类又作了重新的归类。据目前整理出的九事看,在《七发》里归为七事。从《反淫》文辞看,与《七发》相合的内容,篇章、文辞及顺序往往不同:其一是每事的篇幅短于《七发》,长者有六支简二百六十四字(“垄(龙)门之桐”),短的仅有三支简六十八字(“挂滂浩之艾”);其次,所发诸事内容虽与《七发》略同,但组织文辞及结构顺序往往不同。

根据北大汉简研究小组的研究报告,这批简写作时代主要在汉武帝后期,下限不晚于汉宣帝。《反淫》的抄写时间没有明确的记载,我们根据其列事较《七发》碎细、分类未为精确等特征,初步判断当写于《七发》之前。这个判断在简文中也找到了若干证据,如简一六中“憂”字,“心”旁写法,汉简中少见,但见于秦简(参北大秦简《教女》),亦证“反淫”之底本容或在西汉早期,故能保留秦简写法。基于这些证据,我们判断《反淫》产生的时代早于《七发》,至于二者间的关系,则是进一步研究的课题。

《反淫》简内容虽与《七发》相近,但因为各自独立的篇章,且现存《反淫》简列叙九事,各事顺序并不完全与《七发》相合,因此我们在排序时,除了参考《七发》以外,主要还是依据简背划痕、文意以及用韵,将三者结合起来综合考虑。

《北京大学藏西汉竹书(伍)》

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2014年12月

本卷编撰者:

《节》:陈侃理

《雨书》:陈苏镇

《揕舆》:陈侃理

《荆决》:李零

《六博》:陈侃理