在中国生活工作的20年里,美国人罗伯·施密茨当过和平护卫队(Peace Corps)在四川的志愿者,又在中国不同城市做过纸媒和影像记者,最后定居上海长乐路。在新书《长乐路》里,他记录了这条路上生活、工作的普通男女的故事。

他觉得许多中国人已经没了根,他们很迷茫,整个社会都处于迷茫中。

我想了想他说的话,又想起了我那条街上的邻居们。开花店的赵士玲、开三明治店的陈凯以及最后那封信的主人一家,他们都离开了故土,获得了新的生活,也过得很快乐。到垂垂老矣之时,他们的叶子落下的地方,就是他们新的根所在的土地。

大家好,我叫Rob Schmitz,NPR上海站的记者。我是《长乐路:上海一条路上的大都市梦想》一书的作者,今天我想给大家讲讲我的邻居们的故事。

我第一次来中国是 20 年前,那时候我刚从西班牙语专业毕业,会说西班牙语,在西班牙住过几年,并没有打算来中国。我一直以来的梦想就是加入和平护卫队(Peace Corps),那是美国一个很大的志愿者组织,把年轻人送去世界各地的发展中国家。我在申请书上写着,我会讲西班牙语,请让我去南美或中美洲那些讲西语的国家。

两个月之后,我收到了他们的录取电话。我说:“太棒了,你们打算派我去哪个国家?”他们说,“中国。”我说:“中国?你们要派我去中国?我连中文都不会啊,也从来没去过中国,对中国一无所知。”不过我还是不想拒绝这个机会,毕竟这是一份志愿工作,按照我所理解的志愿者精神,我也不能拒绝。

这是 1996 年我与其他志愿者一同到中国时的照片。我在前排,总共来了 14 个人。

当时我们都被分配到四川的师范大学教英语。我和另外两个志愿者被分配到了自贡——四川省东南部的一个城市。这张照片就是1996 年拍摄于自贡,这是自贡最出名的茶楼之一。

1996 年那会儿,自贡跟国外基本上没什么接触,事实上,我们三个是1949 年以来第一批到自贡常住的外国人。所以你可以想象一下,这就跟你在上海街上看到大熊猫一样,走在路上大家都围着看你——刚到那里的时候基本上都是这个状况。

我刚到自贡时正好住在一楼,第一天早上我醒来后去窗户边拉开窗帘,我吓得差点叫了出来:窗户外面站着大概十个小孩,他们手抓在我家窗户的栏杆上,等着这个老外拉开窗帘。我拉开窗帘的时候,他们就开始一起喊,“老外!老外!”我蒙了。基本上在自贡的两年都是这个状态。

其中的一个小孩叫曾杨,他当时 12 岁,这是当时曾杨跟小伙伴在院子里踢足球。

我到自贡的第二天,有人来敲我的门。我打开门看到这个小家伙,他抬头看着我说:“我叫曾杨,教我学英语吧。”我当时看着他,心想,这小孩是谁啊。不过教英文是我的工作,所以征得他父母的同意之后,我便开始教他英文——其实我觉得是他父母让他来找我的,他们是我楼上的邻居。所以之后的几年里,除了在大学里教书之外,我都在教曾杨英语。

这是中国历史中的一个时期,仅仅发生在20 年前,不算太久远的事情:那时候邻里都相互认识,整个中国都是这样——你了解你的邻居,知道他们所有的事情。我的邻居知道我所有的事情。

有一次楼上有个邻居给我打电话,说你的衣服都晒在走廊三天了,我觉得它们应该干了。我说,好吧。这些经历对我来说都很有趣,因为在美国如果有邻居这么干,你估计直接可以打电话报警了,这在美国会是个很奇怪的事情。当时每个人都很照顾我,那时候的中国就是这样。

在座各位可能有人记得那个时代——你了解你的邻居,认识他们的祖父母,他们的小孩;也知道他们的梦想,生活中的挫折和成就;你们相互信任、相互了解。这就是那时候的生活。

6年前,也就是2010年,当我再次回到中国,我改变了许多——我成了一名外国记者,我的工作是报道中国。中国也发生了很多改变,中国的经济体量是1996年的十倍,成长为世界上第二大经济体,并且很有可能会成为世界第一大经济体。

我来到了上海,我以前从来没在上海生活过。上海非常大,也是中国这 20 年来产生的财富总值的一个象征。无数从自贡这样的地方来的农民工,帮助缔造了上海的繁荣。

我来到一个跟我之前生活过的自贡完全不同的城市,在这里,我不认识我的邻居,而我的邻居对我似乎也不感兴趣。所以我有了个想法,作为一个新记者,我可以做当年12岁的曾杨做的事情:我准备走出家门,去敲邻居家的门,请他们讲一讲他们生活中的故事,他们自己以及家族的历史。

很多人看到一个拿着麦克风的老外敲门,来问他们的家庭历史,都赶紧把门关上,很多时候都会这样。但是我住的那条长乐路,以前是法租界,大部分人还是接受了我的采访。所以我就开始走街串巷地采访,因为我认为这是一种非常好的方式来了解这些年中国发生了什么;另外我也觉得这样能够让我更加了解我所居住的社区。

我希望了解我的邻居,我想念从前在自贡和邻居们相熟的时光。所以在过去的几年里,我就做了一个系列报道,就叫“长乐路”。这个报道是给我当时供职的一个广播节目制作的,持续一年,每月一篇,我都会讲关于一个人或者一个家庭的故事,他们都生活或工作在我住的那条街上。

我得到的故事都非常有趣,有一些人的故事让我着迷,他们的故事既有独特的背景又有戏剧的冲突。后来我觉得有足够的材料可以写一本书,就这样做了。接下来的三年,我都在写这本书,书名叫《长乐路》,是今年五月份出版的,今天在这里也想给大家分享书里面的几个故事。

书里的第一个主人公,是我们街上大家熟知的花店老板娘。通常大家都是在情人节、纪念日去她的花店买花,你买花、付钱,然后离开,你也就忘了她了。她的名字叫赵士玲,现在是我的朋友,我常跟她在花店聊很久的天,慢慢地了解了她,她的故事和她的家庭。她曾邀请我去她的家乡,我还见识过她家乡的婚礼。

她老家在山东一个非常贫困的小村庄,靠近孔子故乡。她家里兄妹众多,父亲也非常传统。家里来客人的话,只有男人可以上桌吃饭,女人得到另一间房里吃。她曾问过父亲,为什么要这?,父亲回答说,因为孔子不喜欢女人。她看着父亲说:“那为什么孔子要跟女人结婚?”父亲显然不喜欢她的回答。

赵士玲年轻的时候生过一场大病,白血病,父母把她送到县城的一家癌症医院,她住的病房里全部是患了癌症的女孩,一个接一个地死去。父母觉得她也命不久矣,给她买了口棺材,这成为父母给她买的第一份“礼物”。显然,她并没有死,她活下来了,她是个战士。

尽管如此,生病还是对她的生活造成了影响,因为村子里没有人希望他们的儿子娶她,家里人不得不帮她在一个深山村子里寻了个婆家。她后来嫁了个煤矿工人,也是个传统的人,当赵不听他的话时,他就会打她。在当时,男人们这样做是非常常见的。他俩有两个儿子。

赵士玲不喜欢这样。当时正值中国开始发展的时候,她梦想着离开,希望能够自己赚钱养家。90年代初,邓小平南巡,鼓励大家到外面去赚钱,她心里也一直梦想去上海。她听过上海这个名字,仅此而已。她只认识“上海”这两个汉字,字面意思好像是“大海之上”。她想象中的上海是一个到处是海滩、棕榈树的地方,一副热带海岛的样子。

两个儿子大了之后,赵士玲离开了家乡,坐上了去上海的火车。到了上海之后,她进了一家电视组装厂工作,很快意识到在上海并不能看到大海。在上海,她开始自己赚钱了。第一年春节回老家,村里一些女人就开始散布关于她的谣言,说她去了大城市做按摩小姐,作风不正。所以第二年回家的时候,她特意全程穿着工厂的制服,证明给大家看她不是按摩小姐,而是一名工人。

她赚的钱比村子里的人都多,这样她的两个儿子有一天都能过上更好的生活。差不多过了十年,她自己开了一家花店,赚得也越来越多,很快她就赚够了足够的钱,给两个儿子在离老家最近的大城市买了房。之后她每次回家,以前散布谣言的女人都会来问她能不能介绍她们去上海工作。她老公开始尊重她,不再打她,因为她已经掌握了这段婚姻关系的主动权。

后来她的小儿子找的老婆性格跟她很像,很要强,很聪明,也很独立。现在赵士玲已经抱孙子了。她选择了风险,靠着自己的努力,只为了给自己的子孙后代创造更好的生活。

花店再往下走,有一家三明治店,我有时候会去,因为我就住在对面。这家店的主人叫陈凯。

陈凯也是来自离上海很遥远的地方,他在湖南省的一个工业小镇长大。他的童年挺不顺利的。父母都是国有工厂的员工,90 年代,他的父母双双下岗。当时中国正在进行国有企业私营化改革,因为经济压力,父母常常吵架,最后在他非常小的时候便离婚了。当时他11岁,很沮丧,感到压力很大,甚至想过自杀,当然他没有走上那条路。

从那之后,他非常用功。陈凯很喜欢音乐,因为家里很穷,他唯一拥有的乐器是叔叔家里的一台手风琴,他便找叔叔要来这把琴并且一直练习。陈凯的手风琴弹得非常好,因此拿到了广东一所大学的奖学金,离开了家去求学。毕业之后,陈凯去了一家国企工厂上班,是一个组装手风琴的大工厂,他是组装线的经理。父母为他感到非常开心,因为他刚毕业就找到了个稳定的工作,一个铁饭碗。

但是他却并不那么开心。大概一年之后,陈凯开始感到焦躁,发现在厂里学不到东西了,他开始在别处找工作,他的父母并不知情。他后来在上海和一个意大利工程师一起工作,这个意大利人为一家欧洲的大品牌组装手风琴,当时正在寻找一个助手,来帮他教别人安装和拆解手风琴。陈凯认为这是一个很好的机会,但同时也是一个巨大的冒险。他的父母十分生气,在电话里跟他吵起来。

陈凯告诉他们,如果我不去冒险,在我的生命里不承担任何风险,人生如何向前呢?他的父母成长在一切迥然不同的年代,冒险常常带来非常不好的结果。但我认为陈凯很明白现代中国,他明白如果想获得更好的生活,就必须承担风险。最后他和这个意大利人工作了很长时间,职位也越做越高,基本上没多久就成为了博罗威尼公司在上海的销售经理。

他赚的钱比美国人的平均工资还高,后来他有了足够的钱开这家三明治店作为一个副业。但是这家店生意并不兴隆,没赚多少钱。不过我觉得他并不在意,他开这家店是为了吸引那些跟他一样的人——爱冒险的人,艺术家或者音乐家,跟他有一样想法的人,大家可以聚集到一起谈论自己的观点。

当我在我的书里写他的时候,他又开始有些焦躁。他仍然在卖手风琴,经营着不太成功的三明治店。但他现在希望成为一个更有灵性的人,他拜了一个老师,成为了一名虔诚的佛教徒,开始终日修行。

我写到他一路以来的梦想,因为它们让我想起九十年代在四川的日子。那时候每个人的梦想都一样,都是想要赚钱,国家想要提高,人民也想要富裕。现在很多年轻人已经实现了这个梦想,像陈凯一样的人便开始追寻新的梦想。他们追寻物质之外的梦想,比如说精神上的满足,这些梦想正在快速蔓延。

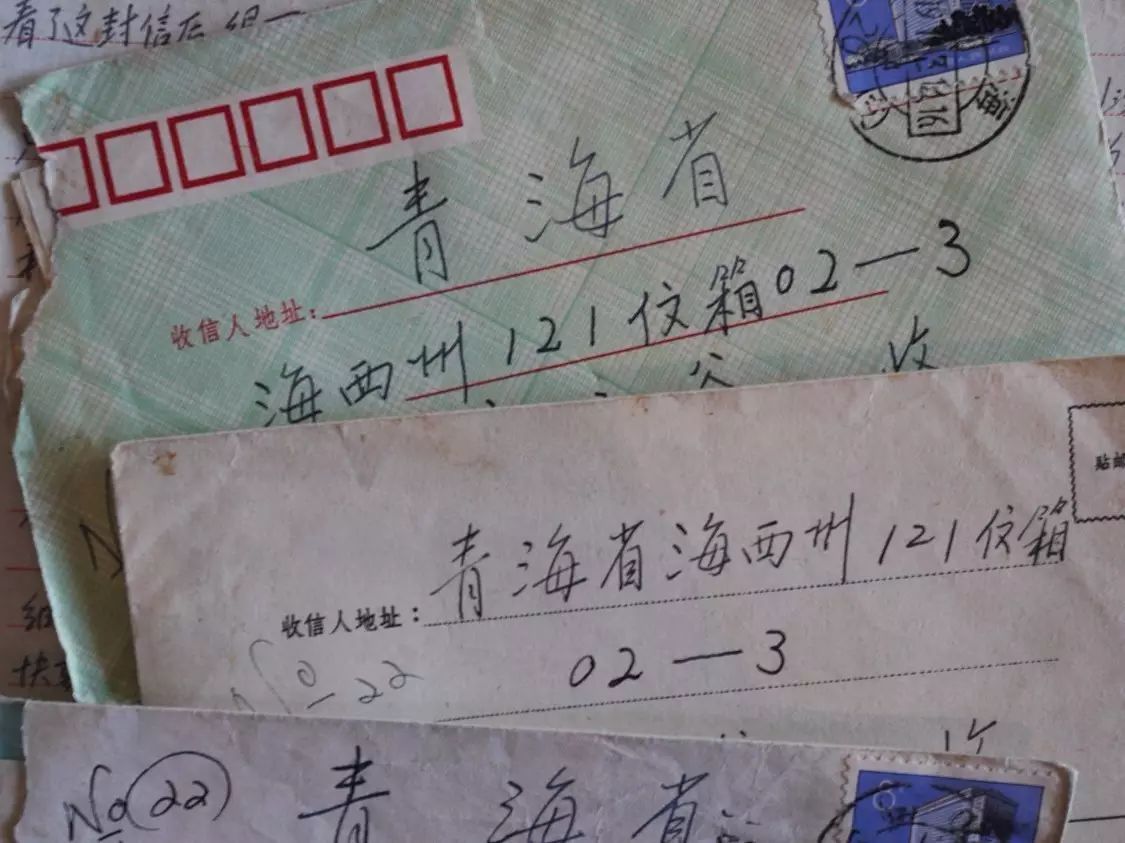

今天的最后一个故事发生在一个梦想很难实现的年代。当我为广播节目做这个系列报道的时候,我在上海的两个朋友打电话邀请我去他们的房子做客。他们在法租界整修老房子,常常去法租界的二手商店和古董店,买的都是二手家具和别人不要的小玩意儿。他们买了一盒旧信件,里面大概有100多封信,都是写于上世纪50—80年代,数量很多。

他们拿着这些信给我看,因为这些信都是寄给同一个地址的,在长乐路上——就是我写的那条路。所以他们认为我会对这件事感兴趣,我说:“对啊,当然。”我的一个朋友花了好些时间帮我把这些信翻译成英文。

这些信是一位丈夫写的。他在1957年被打成资本家抓了起来,被指控非法赚取钱财,送去青海劳改。他的老婆被留在长乐路上的房子里,没有任何经济来源,却得带着七个孩子继续生存。

这些信非常珍贵,它们非常具有戏剧冲突,也是第一手历史资料。在这个地方,我们通常都是从官方的渠道了解历史——其实在美国也一样,但我也很少相信它们。这两个人的信件,就像真实的未经过篡改的历史。

信的内容非常详实。中间有一段九年的时间,这位妻子无法给丈夫回信,因为他的丈夫被贴上了“坏分子”的标签,他们无法通信。她很害怕这么做可能会带来不好的后果,并烧掉了他所有的照片,小孩后来都忘记了父亲的模样。

70 年代的时候,他终于被释放。他写了封信给妻子说自己可以回家了,告诉她具体的时间。妻子派了两个小孩去上海站接他,孩子们知道他在哪趟车上。火车到站了,他们却擦肩而过,认不出彼此。孩子们不知道父亲长什么样,因为照片都被烧掉了;当然因为 20 年没见面,父亲也已经不认得他的孩子。还是回到家的时候才相见,还好家里地址没变。

我希望找到这个男人的后代,因为我觉得如果要写这个故事,我需要他们帮我确认一些信里的事情,我也想看看他们如今的生活。在一个朋友的帮助下,我们找到了他们唯一的儿子。那位妻子也还活着,不过他们已经不在中国,而是在我的祖国,他们后来去了美国纽约。

当我在纽约法拉盛给他打电话的时候,他的儿子跟我说了他的故事。儿子当时已经五十几岁,老夫人也 80 多了,得了阿尔兹海默症,什么都不记得了。他们住在法拉盛,他平时都照顾着母亲。其实他们之所以可以去美国,是因为抽中了移民签。这个几率是非常小的,但是他们成功了,尽管大部分人都不是这么去美国的。

他们仍然很穷。儿子在上海的时候本是个工程师,可抛弃一切来到纽约,就一无所有了。他不会说英语,在一个陌生的地方,什么也不知道。照顾母亲之余,他会去法拉盛社区图书馆看书。这一区有很多移民,所以社区图书馆会提供免费的英语和商务课程,帮助移民学习当地高中的课程,拿到高中文凭。他的梦想就是拿到美国的高中文凭。中间来来去去好多年,他离梦想越来越近。

有一次我跟他说:“你知道我有你父母的这些信,你从来没有读过,你想看看吗?”他答:“不,我不想看到这些信。”他说,“我这一代的中国人,我们清楚地记得当时发生了什么,我不想要历史重演。”我愣了一下,问道:“难道不是正因为这样,才要把这些信件保存好?这样你的后代才知道祖先们经历过什么。”他说,“不,我不想要这些信。”这个话题显然聊不下去了,所以我也就放弃了。

几年之后,我再在纽约见到他时,他刚从纽约高中毕业。58 岁,他很开心,但他还有一个梦想,他还想去念大学,等他大学毕业之后,应该到大部分人的退休年龄了。但他想实现这个梦想,所以就像个小孩一样努力。

他还有个事情要跟我说,他说他认识了一个女人。我知道因为要照顾母亲,他一直没结婚,现在他遇见了一个女人,是介绍认识的。这个女人比他小很多,来自广东一个贫穷的村子,要来美国与他结婚生子。我跟他讨照片看,他说:“我没有她的照片,不过她长得不咋地。”他很高兴,一边笑一边说。过了一会儿他告诉我:“如果她长得太好看,来了纽约肯定就跟别人跑了。”