每一个人的经历,都有许多幸福的记忆;可是在快乐中也会伴随着遗憾和委屈。我工作一开始,有幸进入了哈尔滨军事工程学院,这是一生的荣幸和快乐,但也同时存在了遗憾和愤怒,尤其是一看到哈军工的《电子数字计算机原理教材》,气就不打一块出。

哈军工大门

1966年1月3日,我们工程分队进入哈军工,在计算机研究室承担长途自动电话计费设备的研制。当时计划要在9月27日完成设备制造、安装以向国庆献礼,这是钟夫翔部长的要求,十分紧张。对我们来说,部长是了不起的大人物,拼命也要完成。

没想到从从4月16日就开始批“三家村”,半日停工运动;到6月份完全停止工作,白天铺天盖地搞运动,晚上偷偷加班干活,那些折腾就略去不述。直到1967年夏天,才终于完成了电路板的生产和检测,实习工厂生产停顿。我们带着机柜铁壳转移到长春邮电器材厂组装接线,然后运到北京电报大楼5层长途电话机房,开始多半年的机器调试。

北京电报大楼,机器安置在5层原来挂伟人像的右上角。

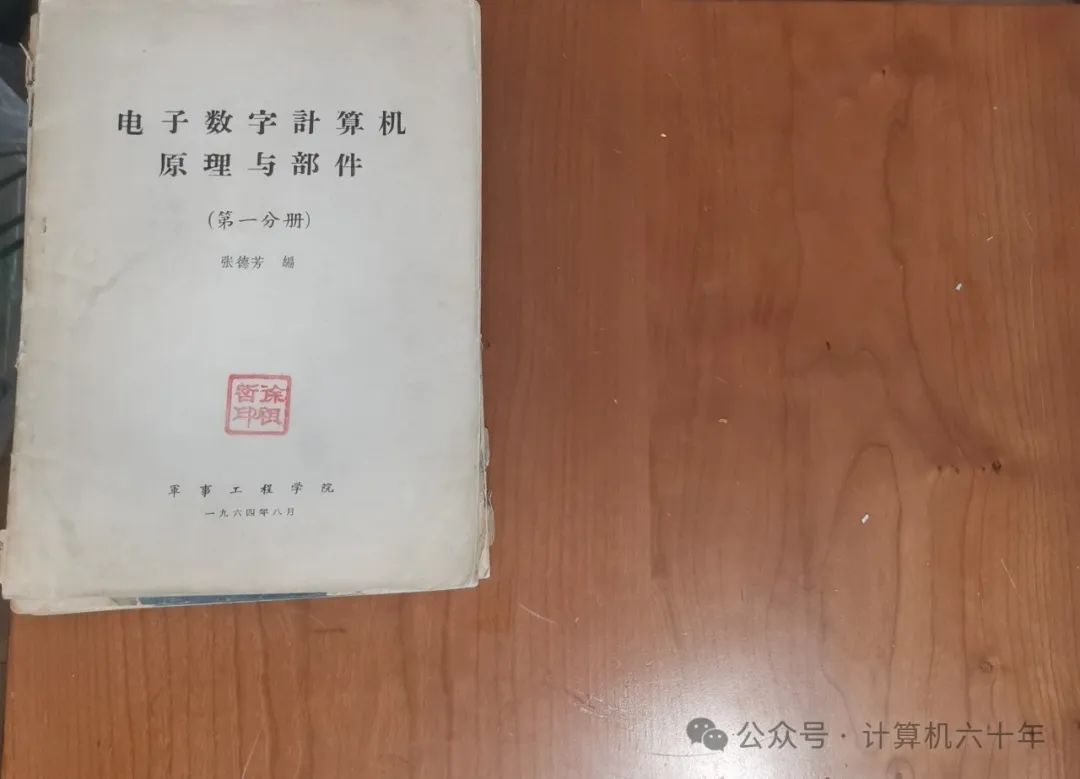

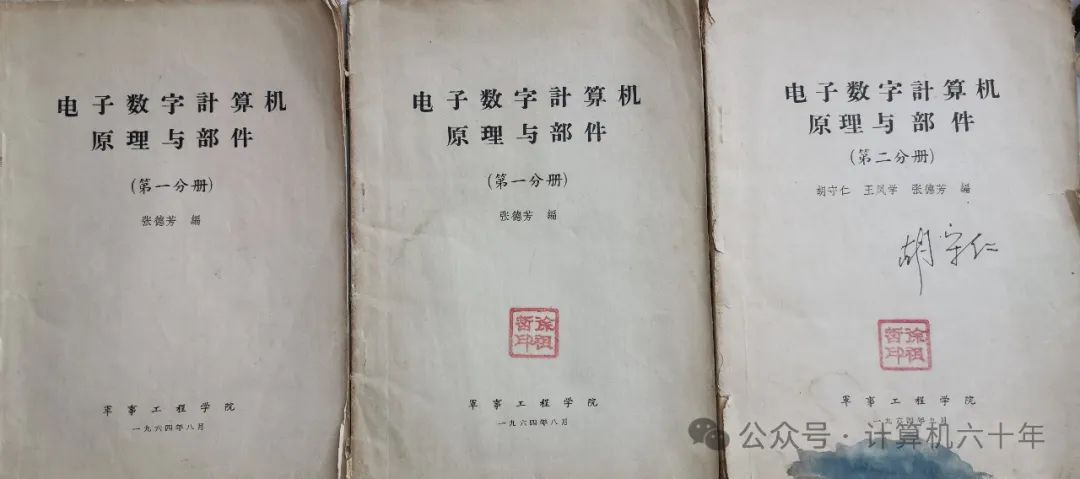

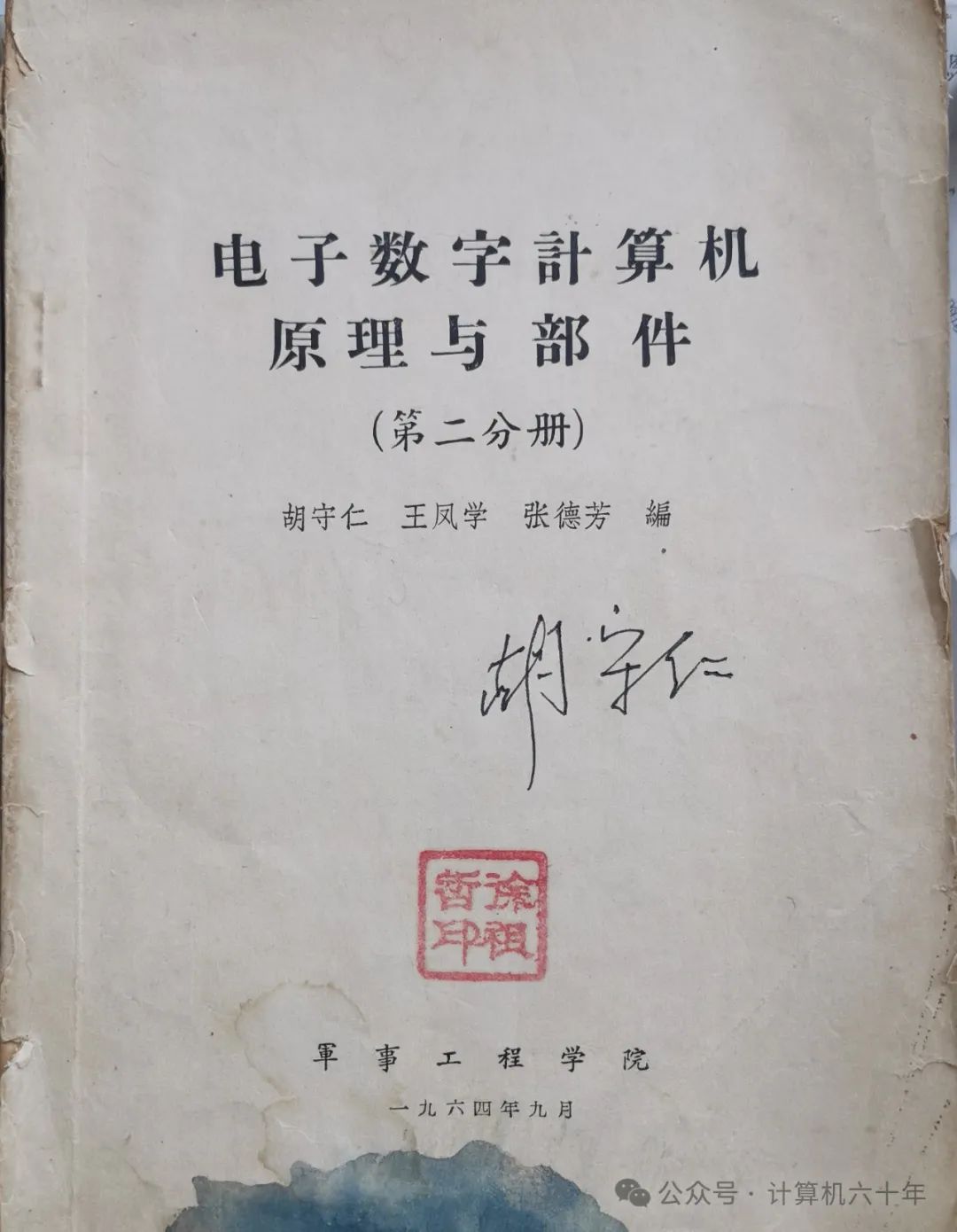

在哈尔滨时,计算机研究室发给我们每人一套《电子数字计算机原理与部件》,一套共三个分册。

第一分册是张德芳编的“运算器”。

第二分册是胡守仁、王凤学、张德芳三人合编的“磁芯存储器和磁表面存储器”。

第三分册为“控制器”(作者缺失)。

按照哈军工的要求,这类图书属于内部教材,不能带出设计室,而且规定每人的教材和记录本要放在自己课桌的左上角。

这套教材不光是讲理论,有很多实际内容,电路图、公式和参数对我们的工作非常有用。

1967年夏天,离开哈军工时,学院决定教材每个人可以自行带走,于是我匆匆忙忙装箱回到了北京。

回到单位整理东西的时候,突然发现我这一套教材有了变化:第一分册出来了两本,第三分册没有了。我反复思考,在哈军工回来之前还读过第三册,其时没有与别人讨论、交流。怎么会没有了?

教材一二三,变成了一一二?

出来两本第一分册?

肯定是有人用他的第一册,把我的第三册给置换成。那是谁干的这个事儿呢?我们这个分队共有8个人。4个人是设计院的,包括分队长;剩下4人是邮电研究院的,其中指导员是党员大姐,她当然不会干这个事儿。除去我是64届的,剩下两位是63届的,林同事是党员,也不会干这个事儿。再有就是L同事,这个人显现精明,心眼也比较多,爱占便宜,我就断定是他干的“狸猫换太子”。

我把他堵在楼道直截了当的问他为什么要换我的教材,他开口否认。他是广东人身材瘦小,我拎起他的领子,你想挨揍吗?他只好承认是他干的。分队长是设计院的人,他当然不敢动设计院人员的教材,我们这边两位党员的书他也不敢动。只有我算是他的学弟,他觉得有机可乘,欺负我一下没问题。他的想法是,只要在哈尔滨没有被发现,到了北京可以耍赖,反正偷换已经得逞。

面对我的拳头,他只好坦白媳妇儿在电子

□

所,他自己的书给了媳妇儿。小舅子也是学电路的,他正想把我们组的一个女孩介绍给他小舅子,所以就把这本书换过来给了他的小舅子,已经都从邮局寄出,把我的计算机教材当成了“聘礼!

因为第一分册是初步开篇,内容比较简单,而第三分册控制器比较复杂,内容关键,篇幅也较多,当时没有复印机,偷拿了我的教材送礼。他非常狡猾,怕我发现,所以把他的第一分册,换了过来。

那时,运动形势一片混乱,全部工作停止,我向各位领导汇报,谁都没精力管。只好作罢。

我告诉L同学,你赶紧给我换回来,要不然我见你一次就打你一次。

这是哈军工,1964年8月的第1套正式印刷的计算机教材,铅印版本570份,质量非常好,我是当做宝贝决心要永久收藏。据说国防科大图书馆也没有收藏。

1968年,业务工作全面停止,除了少数为701工程做数据传输项目的人。邮电研究院1000余人搬迁三线,1000余人下放湖北阳新五七干校。之后,干校学员陆续分配各地三线企业,少数人回家,L想尽办法回到了广州电子

□

所,夫妻团聚了。我的教材想要回来,再无希望,不过故事也没有结束。

改革开放向国外派出访问学者,第1批全国52人,L也征得了一个名额去了美国。不久传来消息,不知道是心梗还是脑梗,一天凌晨听他大叫一声,生命就此在睡梦中终止。否则只要他回国,一有机会我还要向他声讨第三册教材。

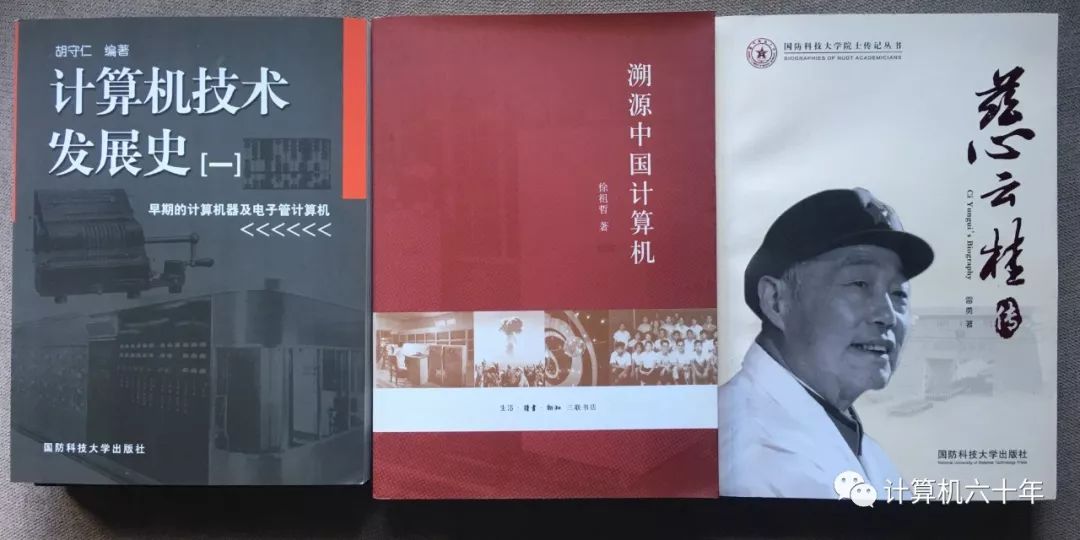

胡守仁(左)、笔者、雷勇。2019年6月我去长沙国防科大拜访胡守仁老师,《慈云桂传》作者雷勇也来会面,很有意义。三人都有一本行业知名著作。

胡守仁(左)、笔者、雷勇。2019年6月我去长沙国防科大拜访胡守仁老师,《慈云桂传》作者雷勇也来会面,很有意义。三人都有一本行业知名著作。

科学史博士司宏伟访问胡守仁先生。

2019年6月,我随CCF学会“记忆历史工作组”去长沙国防科大访问胡守仁先生。他说这套教材,自己也没有保留下来。退休的时候,家里没地方,收拾了三个麻袋资料、教材、图纸,都叫单位处理了。

不知道那位哈军工的老师、学员还保留了这册教材,也是一个难得的纪念。

我请胡先生在第二册上签名,准备适当的时候,捐献给博物馆。

人不光是要不断的学习新的科学技术知识,做出自己的贡献,也应该有人品,不要做损人利己的事。L替换了我的教材,自己得了小利,在家人面前露了小脸,损害的不光是我的利益,也让博物馆的收藏有了一个缺失,也是对军事工程学院计算机专业的起源研究,有了一个重要资料的缺失。

一位大师说要为科学家作传,不光看成果,还要看人品,确实是这样。技术水平越高的人,接触的科技知识越重要。当个人私利出现的时候,贪心所造成的损害就会越大。我觉得以后博物馆在展示这套教材的时候,“把123变成了112”的缘由,也可以展示出来,对后人也是一种警示。

我的《溯源中国计算机》由三联书店出版

。

公众号《计算机六十年》文章选读:

高校计算机课程的设置与破茧

我在机关大楼里骂过人

ENIAC计算机和6名女操作员

五一:电波永远记忆着任竹君

"748"会议日程与人物