文 |

莫敏妮

过去的一个世纪,杜拉斯以及她的作品带给人们很多遐想。作为有争议的女性,她的作品却是独特的,荡漾着情色,充满着对“绝对爱情”的追求。也可以说,杜拉斯的作品,是女性的一碗魔汤。

杜拉斯倔强地说:“海对我来说已经不够,必须有条河,有树荫下的水。”就像变魔法那样,于是,我们看到悬于河谷的大山和潜水捕鱼。“那儿色彩很美,鱼儿从你肚子下游过。一片宁静,你无法想象。”更令人神往的,那儿有一个等待直布罗陀水手的神秘女人。她有艘漂亮的游艇,就抛锚在海滩前。她Bellissima(美极了),并且E sola(独一无二)。杜拉斯让我们梦见“每一夜,我眼前都出现同样的一条河流,它很大,结了冰,没有任何女人的痕迹。我温柔地把它叫做马格拉河。”这就是杜拉斯魔汤的魅力。

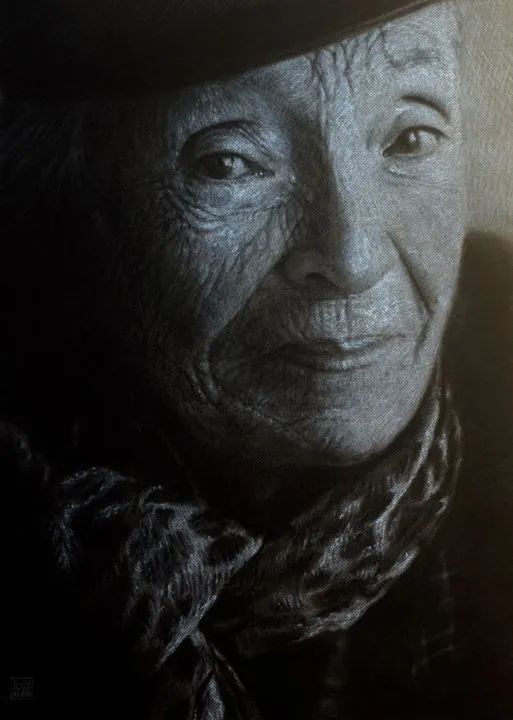

杜拉斯的作品中,带有作者自传色彩的小说《情人》以及改编的电影获得压倒性的赞誉,它甚至成为杜拉斯的标签。《情人》让我们窥见这个在自己的世界里执着闯荡的女人,也理解这个将一生都献给写作与爱情的女人,了解她那沧桑疲惫至尖锐的面孔下深藏的炙热情感。

一条河流的历史,是几代人的历史,也是一个民族的历史。一段隐秘的爱情往事在湄公河摇曳的水波中娓娓道来。湄公河流域,夏季潮湿濡热。河水的波浪在阳光的照射下,辉煌地闪烁着。货船忙碌装卸货物,来自中国和欧洲的花瓶在水流中不断地载浮载沉。每逢涨潮时节,湄公河流域被水覆盖的稻田便会长满盛开的睡莲,不时就能看到睡莲左右流之。曾戴着花环在这条河流上观光,很多水上人家的船只划过来兜售水果、土特产以及莲花。对这条河流还有很多有趣的记忆:在湄公河畔,有着黑黝黝头发的当地少女,出浴之前,必摘野生皱皮柠檬于手,洗发时将之揉擦头皮,可以清洁止痒。还有,参加越战的中国老兵讲,参战的基本要求,要能在湄公河游10公里,是托着枪游泳。

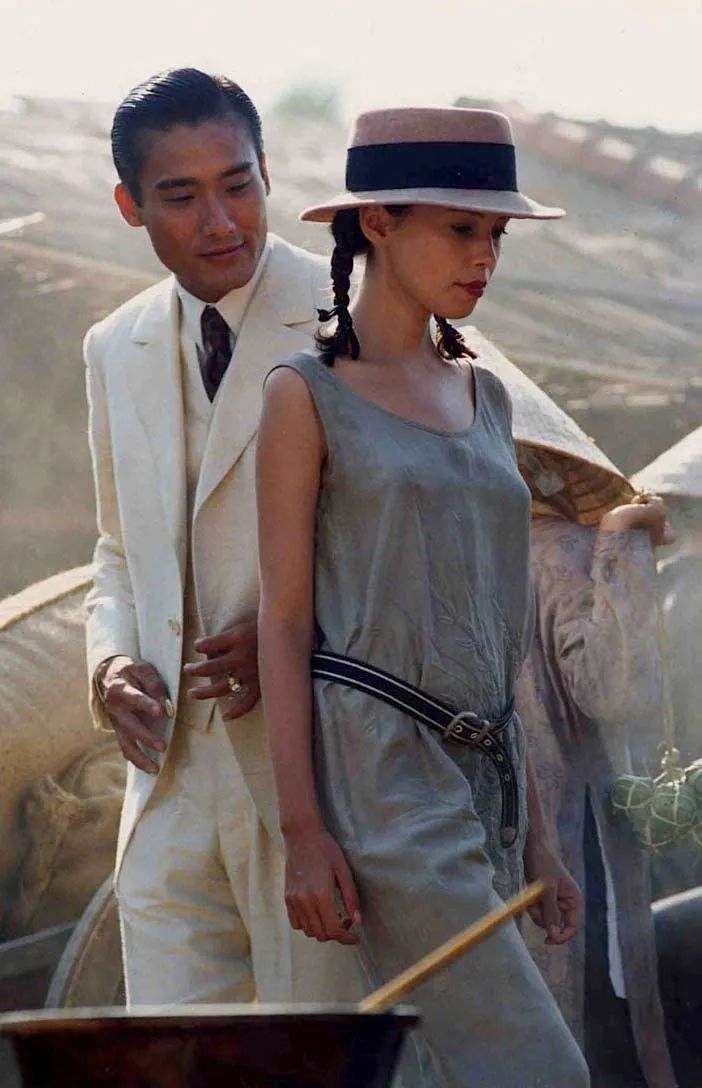

杜拉斯的《情人》把20世纪早期自然风貌与人文历史多维度、深层次地呈现在我们面前。她以波涛荡漾的湄公河为背景,讲述上个世纪三十年代华裔阔少与法国少女之间深沉而无望的爱情悲剧,笔触深达人性中最根本、最隐秘部分。“我那时才十五岁半。那是在湄公河的渡船上。炎热而又单调,我们正处于地球上狭长的热带地区,没有春天,没有更新。”裙锯临风蛱蝶飞,男式帽子下伸出两条羊角辫,“我”站在栏杆边心不在焉地眺望宽广的河流。风度翩翩的白西装华人面孔男子既老道又胆怯地向“我”作试探式搭讪。一切都自然而然,并不唐突。邂逅是美好的遇见,然而,殖民地充满着冒险与欲求的混合物,钱色交易再平常不过。“我们”属于哪一类?

第一次看电影《情人》感触不深,觉得男女主角都不美,反而对越南似曾相识,或许由于在个人的成长过程中,被很多人说自己相貌似越南人有关。抛开国家冲突的历史记忆,个人倒是喜欢那个贫穷落后的越南,好像自己也是从那样的记忆深处走来。如今想来,那时自己涉世未深,并且看的《情人》很可能是删减版,所以没有特别的感觉。一些年过去了,年龄随着阅历积累增长,再观影《情人》却感慨有所言,并有莫大的发现,这部未删减版电影拍得可真美啊!杜拉斯年轻时,未必能够拥有如此深情表达悲剧的力量。但时光赋予她在高龄用平缓笔触,平静地叙说内心的秘密。

华裔阔少不敢违抗家族传统,为婚娶从巴黎回来。而“我”正经历着贫穷与绝望。电影有几个场景,看过的人想必不会忘记。

场景一:

法国少女坐上老爷车,阔少的手慢慢挪向,一点一点去触碰、试探和撩拨少女的手指,若有若无地观察她的反应。她没有退缩,早就设想投其所好,不然怎么会上他的老爷车呢!至于为什么会这样?小说用了很多笔触表达隐藏在时代背景中的不幸,大概是殖民主义毁了无数家庭的悲剧所致。这部小说在反战狂潮席卷欧美时的1984年出版,荣登龚古尔文学奖,其真正意义也在于此。杜拉斯对她成长的那个世界的反抗采取极端方法,她是主动的,强烈的。她简单粗暴地将自己投入到一个陌生男人身上,毫无保留。这是极其危险的,很多人没能做到杜拉斯那样的收放自如,没有她那样的自救与治愈能力,那么以后漫长的一生必将充满痛苦。当看到华裔阔少用手覆盖并揉捏着女子的手指,我们确信,这是暴风骤雨般的激情前奏,也预示着这是一场无疾而终的爱情,因为他们之间绵亘着种族隔阂与阶层倾轧那样的数座大山。

场景二:

同是写情人,看D.H劳伦斯写的《查泰莱夫人的情人》,他以最大尺度笔触写两性之间隐秘情事。也许男作家描述得太直白了,兽性多于人性,缺少了美感,以至于看着看着淡然无味。并且劳伦斯虽然增加了对其所处社会的批判力度,但小说仍以情人团聚作结,轻易地绕过了人类普遍的困境,从而使他的小说失去了成为类似古希腊悲剧的机会。而《情人》以女性角度叙述,有别于男性。电影《情人》是限制级别的,抛开世俗成见,西贡小屋里,三段激烈的男女性爱场景,让我们看到并感受到爱情的纯粹与美好。这是为什么?我想,一定是杜拉斯的语言与叙述风格所致,加上男女主角倾情表演以及电影镜头的完美呈现,使得《情人》拥有极致的魅力。

惊讶于《情人》中梁家辉扮演的这个来自中国北方的阔少,虽斯文孱弱,但他高挑的身材与方脸、小眼睛自带东方冷峻气质,有说不出的优渥感,那是一种君子怀雅而居的美感。而他在床上则是一派风光,温柔与狂野,美与力量。此时,窗外人来人往,彼此起伏的嘈杂声,幽暗的屋内则光影摇曳。少女珍·玛奇第一次就毫无遮掩,表现出与年龄不相称的成熟。恍然间,我们看见雕塑中纠缠的人体,原始、野性,疯狂。人的生命深度与广度深不可测,这就是生命力。杜拉斯说:他们彼此分开,你看着我,我看着你。在两两相望中产生“今生今世永远都不可能再有”的感情。

难道爱情不就是以身相许、两情相悦吗?这是人性,是人与生俱来的能力。纯粹的爱情犹如不死的传说,浇灌世俗男女的心灵。杜拉斯说:“爱之于我,不是肌肤之亲,不是一蔬一饭,它是一种不死的欲望,是颓败生活中的英雄梦想。”《伊索尔德的魔汤》书中有一句这样的话:“世界的初始,就是一次极度的性高潮。”我们在《情人》中感受一把属于人类最原始的冲动,感受传说中“一种美妙的疲乏感从身体里逐渐扩散开来,我把目光转向河流,期待从水波深处升起传说中的生灵。水中的涟漪突然变成了巨浪。”

场景三:

湄公河作为一条小说线索,贯穿于《情人》中。人们在喧闹声中,注视着湄公河水上盛大的迎娶仪式。阔少无法挣脱强加在自己身上的婚姻枷锁,但他一如既往的深沉缓静,实则我们看到他内心的隐痛。情人间心有灵犀一点通,当新郎目光穿越新娘的红盖头,望向岸上少女的身影时,她也在望着他。没有悲戚,没有失望,只有平静不经意。那时,她还不知道他们的生活再没有交集了。

场景四:

她要走了,登上跨洋邮轮回法国。当年,杜拉斯的父母一头热血,在时代铺天盖地的宣传中,来到法属印度支那寻梦。三个孩子出生后,父亲不幸撒手离世,母亲艰难拉扯三个孩子:两个兄弟与杜拉斯。颓丧的母亲,暴烈的哥哥,懦弱的弟弟,杜拉斯的成长期残酷不堪,所触目皆是殖民地最底层的贫困。最终,一家人不得不草草离开。如今,她看着海面,搜寻着港口每一处。当邮轮鸣笛离开港口之际,她看到她熟悉的那辆老爷车。隔着海与岸的距离,一切无言,只是内心翻滚。如果说深爱只能远远的凝视,这本身就赋予一种悲剧性质。

场景五:

邮轮向暹罗湾驶入大海,情人之间天涯再无相会之时。海上太阳西沉,直至一轮蓝色的月光洒照在印度洋海面上。珍·玛奇站在船舷倚栏出神,肖邦的华尔兹舞曲(B小调圆舞曲 Op.69-2)袭来,宛如来自天国的律令。她的感情突然迸发,暗自饮泣直至抑制不住洒泪。她意识到,她并不能确定不爱那个中国男人,而是那种爱,她不曾遇见。在漂洋过海的途中,肖邦的音乐使她有了重新的发现。

岁月糅合了所有往事的甜蜜与悲戚,长久地在记忆的枝叶中穿梭徘徊。经历了战争,饥饿,死亡,集中营,婚嫁,分离,著书,政治和共产主义后的若干年,他打来电话,告诉她,他一如既往地始终爱着她,他永远不会停止爱她。湄公河的风光还是从前那样温柔,一如情人初见时的狭促。中国阔少与法国少女把初见的美好延续到生命最后,持续到永远,这也是感动我们的因素之一。一切的关系,都是交往体验与陪伴。我们从两性关系中看到蓬勃的生命力,不可灭绝的人性。如果逢场作戏,那就来去自由,无牵无挂。正因为有深刻的爱,一生痴绝处,情之所在。谁又能走出爱与欲的迷局呢!

抱着探索与包容之心,去看待20世纪初殖民地成长起来的少女,感受她承受的压力以及她内心深处的渴求。我们似乎能读懂杜拉斯,但似乎又不能。我们也会反思,人的一生未必了解自己,也未必能找到一个与你共登巅峰的人。爱情是什么?丁尼生说:爱情,如果不是在涓涓细流中戛然而止,就是一种平庸的友情,或是最粗野的奢靡,在树林中肆意饕餮大餐,全不顾折断茎叶,揉碎葡萄。然而,我们会发现,爱是不息的希望。