人民出版社 2017年4月出版

本文摘自《记忆的性别》导言

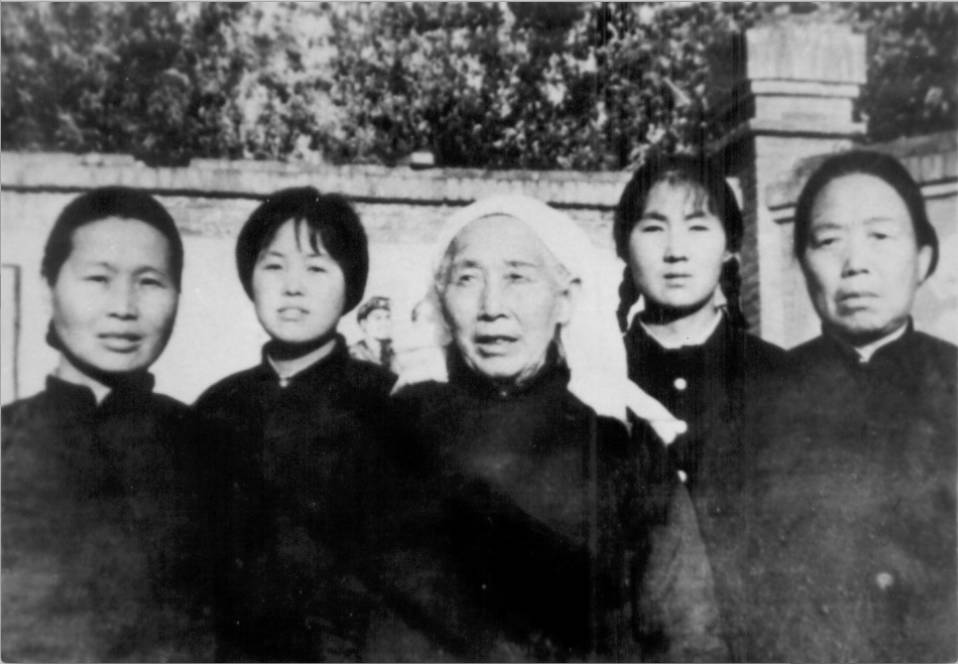

从

1996

年到

2006

年这十年间,我和高小贤搜集了

72

位妇女的生活史。除了一位妇女之外,其他人在接受访谈时都已经年逾六十,很多都是年近八十或更年长。在

1949

年中华人民共和国成立时,她们都已经记事或者成年,其中的大多数对

30

年代和

40

年代有全面深刻的记忆。她们中有几个在

50

年代和

60

年代还获得过全国或地方劳动模范的荣誉。有些是地方上的积极分子,有些担任过负责组织妇女劳动力的村一级干部,有的曾当过接生员。其他的则因为家庭情况或者个人偏好或者两者兼有的缘故,并未积极参与政治生活。她们中大多数人都在结婚数年前即被送到未来丈夫的家里。高小贤除了认识她在妇联工作期间曾见过的劳动模范以外,并不认识其余的妇女。但她和我们所访问的妇女们有时却发现,她们都在妇联的关系网络中有共同的熟人。这样的网络是妇联在陕西农村半个世纪的工作中产生的。

我们的受访对象大部分都居住在四个村庄中的某一个。渭南县的

B

村以及合阳县的

G

村位于以

“

关中

”

而闻名的陕西中部地区。关中

——

本意为

“

四关之中

”

,是沿渭河流域的一块狭长地带。渭河沿水平方向以西安为大致中心将陕西一分为二。南郑县的

T

村和丹凤县的

Z

村,地处陕西省下三分之一处的陕南(陕西南部)。陕南坐落在秦岭的南端,关中则地处秦岭以北。陕南的作物和气候更接近四川北部地区,而不同于陕西其他地区。关中和陕南皆有土壤肥沃和景色优美的地区,然而近几个世纪以来,整个陕西省都很贫穷,甚至到了

21

世纪初,陕西与中国改革时期繁荣的东部沿海城市之间仍有天渊之别。

与陕西北部地区很不一样的是,我们所走访的村庄并未当过中国共产党的战时总部,因此在

1949

年前,共产党没有在这些村庄中的任何一个长期驻扎过。这些村庄在

1949

年前几十年也几乎没有受到中共延安总部活动的影响。直到

1949

年年中,八路军(当地依旧这样称呼)经过村庄,村民们才知道共产党。

40

年代,延安的妇女们在党的号召下被动员去参加劳动和政治活动,但是关中和陕南地区妇女劳动的变化却直到

50

年代才发生。

我们对其中的两个村进行过两次探访,并在三年后回访了

G

村的妇女,十年后回访了

B

村的妇女。我们对数个村子的老年妇女的成年子女们进行了采访。我们与曾在

50

年代参加过妇联组织工作并在农村长时间待过的妇女进行了交谈。为了理解妇女的记忆是否以及怎样不同于男人的记忆,我们访谈了一小部分的男人。他们与这些妇女同村,在集体化时期担任过村干部。我们发现在各方面都有令人惊奇的性别差异,从他们的时间感和对政治事件的叙述到他们与母亲的关系。我们采访的男人们比妇女们更严密地遵循着官方用语和历史分期,并极少开口谈论关于他们自己的事情。然而我们的男性样本有限

——

在我们采访的村庄,与妇女们情况不同的是,年过七十还健在且条理清晰的男人则并不多。男人们的缺席提醒我们这些资料的短暂性,让我们的研究工程变得更紧迫。

我们询问发生在妇女身上的一系列变革:田野劳作、家庭劳动、育儿和婚姻

——

在这些带有明显社会性别指向的领域中,妇女的记忆经历不同于男人的记忆经历。社会性别的劳动分工在整个

50

年代的农村地区持续发生变化,尽管一些妇女原有的家庭经济活动减少,但她们依然被带入前所未有的广阔的活动领域。然而,由于社会性别化工作的具体内容不断变更,性别差异本身依旧是组织农村生活的核心原则,并为干部和普通村民所接受。

本书要问的是,从地方层面上看,社会主义是什么

?

为了谁

?

社会性别在社会主义的形成过程中起了什么作用?

第一章

“

框架

”

介绍地点的重要性、档案馆资料的不完备之处、访谈的不可预见性以及记忆的可塑性。接下来的章节勾画出妇女们一生中所历经的各种身份:难民、领导、积极分子、农民、接生员、母亲、模范、劳动者、叙述者。这些章节遵循着大致的时间顺序:

“

家里没人

”

是

1949

年前的故事,

“

寡妇

”

和

“

积极分子

”

以新中国成立初期为背景,

“

农民

”

是

50

年代中期,

“

接生员

”

和

“

母亲

”

(最难界定的时间框架)是从

50

年代到

70

年代,

“

模范

”

和

“

劳动者

”

是从

50

年代末至

60

年代初,

“

叙述者

”

是从

1996

年到

2006

年

——

访谈的时间。

第二章

“

家里没人

”

探讨妇女们对混乱的民国时期和

1949

年共产党的到来的童年记忆。她们讲述自己作为穷人的孩子、难民、童养媳和农民如何在社会上流动并得不到保护。在当时的社会,女子出现在家庭以外的活动范围被视为伤风败俗。本章描述了后来成为劳模的难民山秀珍的流浪冒险经历和遭受的可怕伤害。此章追问的是,虽然那种说妇女在革命前困囿于家的故事明显不准确,但为何此类故事仍旧有着持久不衰的生命力

?

第三章

“

寡妇(或领导的美德)

”

以

50

年代初期的全国土改运动和互助组的成立为背景。本章检视国家通过指派干部到乡村去长期居住以发展地方村领导所作出的尝试。我们可以将这些干部看成是国家支持的社区组织者。此章探索本地妇女与来自城市的年轻妇女组织者之间的互动关系。后者在对前者进行挨家挨户的动员工作的同时,还要忙于应对她们自己留在城里的孩子需要照顾的问题。

“

寡妇

”

与第四章和第八章一起略加改造了提摩西

·

米切尔(

Timothy Mitchell

)对他所称的

“

国家效应

”

的讨论:形形色色的工作需要安置活动积极分子的效应,变革型的国家与被称为

“

社会

”

的东西相脱离,并高居其上。本章跨越我们通常在国家和社会之间划分的模糊不清、流动不定以及不断被重塑的边界。一方面,我们探寻国家机器之间的区别是什么;另一方面,我们在牢记国家规范的同时,探索更为分散的国家势力、国家意识以及自我的塑造等论题。在一个普遍认为国家在中国农村扩张的时期,国家意识是从哪里产生以及怎样产生

?

如何得以保持、被内在化或被扩展以囊括以前未曾涉及的人群

?

通过探索国家的偶然性、不均衡性,以及使国家看起来自然且持久的许多无休止的人力劳动和日常劳作,我们便能够严肃地看待国家,而不是将其视为理所当然。

20

世纪

50

年代,

“

国家

”

不再是一个外部的、无关紧要的存在,而是常常化身为一个熟悉的邻人,如妇女领导、积极分子或劳动模范。本章集中讲述曹竹香

——

一个年轻的农村寡妇被组织招纳并成为领导和劳模的故事。竹香的寡妇身份以及她拒绝再嫁的行为契合了农村的德行观念,并以复杂矛盾的方式增强了她在地方上的威望。在讲述自己的故事时,她从各色各样的革命及其革命前的体裁中借用有关贤德女子的概念。尽管竹香德行无亏,但她在土地改革和集体化初期不稳定的政治背景下却遭受了当领导的风险。

第四章

“

积极分子

”

,考量的是由年纪较小一些的农村妇女们讲述的为实施

1950

年《婚姻法》而进行的大规模运动的故事。

50

年代的适婚妇女们在面对他们自己的

“

知情人身份

”

、面对他们在等级内部掌控的职位、面对他们对地理疆域的控制时争夺合法性而产生的一个极为偶然的人工产物

”

。有关使国家与社会之间有一个简单分界线的概念变得复杂化的中国领域内的研究著作,见许慧文

1988

年;傅礼门等

1991

年;傅礼门等

2005

年;戴茂功(

Diamant

)

2000

年;戴茂功、陆思礼(

Lubman

)和欧博文(

O’Brien

)

2005

年;裴宜理(

Perry

)

1994

年;马太(

Dutton

)

2005

年。

被动员去成为有文化和有政治觉悟的典范。她们生活在一个模糊不清的区域,在这个区域里,国家目标、乡村习俗以及亲属纽带缠绕在一起,其错综复杂程度远非文字资料所能传达。本章着手处理以下议题:政治活动对这些年轻妇女的吸引力;她们通过唱歌、跳舞和参加会议如何对乡村空间的重塑产生影响;她们对婚姻法运动投入甚多,却常常疏于打理自己的家务;少数几个妇女为离婚而作出的痛苦抉择。幼时曾烧毁钞票的朝凤即是这群妇女中的一个,她与婆婆的亲密关系比跟丈夫的要难以割舍得多。

第五章

“

农民

”

开启的讨论将会贯穿本书剩下的部分:妇女开始全职从事集体化农耕及其对妇女个人、家庭和农村集体带来的影响。对党和国家的有关当局而言,动员妇女是社会主义经济发展的一个必要组成部分。对妇女而言,新的组织工作带来了一种非常复杂的经历:愉悦的社交、经济及身体上的压力,曾是家庭收入重要来源的纺织逐渐不被重视。在妇女的酬劳该如何计算上的冲突,以及她们记忆的关于何为公平、何为不公平的划分标准皆表明,尽管妇女工作的内容发生了改变,社会性别化的劳动分工依旧持续存在。

第六章

“

接生员

”

将一系列不断被丰富并肆意流传的关于生孩子如何危险的故事与国家运动宣扬的安全、卫生的接生实践进行对照。在全国各地农村,卫生局和妇联发起的培训农村新式接生员和复训旧产婆的运动,对产妇和婴儿的死亡率产生了巨大的影响。另一项效果稍逊的举措是设立可以集中分娩的

“

接生站

”

。

20

世纪

50

年代之后,技术熟练、在家接生的农村接生员仍然受到尊敬,得到政府部门的认可并为产妇们所信赖。然而,不符合或者有时与明确的科学进步的说法相抵触的故事仍持续困扰着个别接生员。接生员依旧是一种模棱两可的并常常容易受到伤害的形象,徘徊在生与死的边缘。

第七章

“

母亲

”

探讨的是接生员们帮忙实现的婴儿存活率上升所带来的预想不到的后果。妇女们进入全职农事活动的背后是晚清的文字中时常讨论的家务活的问题,然而这些讨论为新的革命话语所阻断。农村妇女们除了每天至少要腾出一部分时间在田里辛苦劳作以挣取工分外,还要负责做饭、缝衣、纳鞋底和保障家里一群孩子的安全。国家在集体化时期对家庭这个领域关注很少。发起的运动都是号召家庭要融洽,要抵制封建主义,要为集体工作。当需要妇女在田里劳作时,国家政策对农忙时节的托儿小组给予了一定的关注。集体劳动是唯一一种国家认可和看重的妇女劳动形式,家务劳动变得不受重视,并被打发到夜间去完成。本章要问的是,这个潜沉在历史地表的领域

A

在经历深刻的变革时发生了什么

?

如果国家话语并未记录这些变革,而是将它们视为既成事实,那么我们又能从何处去追寻这些变革的踪影呢

?

由于国家并没有提供一套语言去描述妇女所做的大部分工作,她们便求助于妇女深夜埋头做针线活这一古老的关于美德的喻说。国家需要妇女从事家务劳动和生育尽管没有在集体化时期的语言中得到清晰表达,却存留在当代妇女们的回忆录中。她们描述了自己的美德、坚韧的精神和所遭受的苦难,对是否喜欢当母亲这一问题则言辞闪烁或者缄口不谈。让这一代妇女精疲力竭地生养孩子的经历意味着,当

1979

年独生子女政策颁布的时候,她们往往是这项政策最热情的拥护者。她们负责动员更年轻的、在一个不同的时代成长起来的农村妇女去节育。

第八章

“

模范

”

由两部分组成:妇女们如何负责植棉,以及少数几个在全国和地方上闻名的妇女劳动模范如何进入公众视野。国家有关部门选择并宣扬这些劳动模范们,她们的活动亦被呈现出来为更广大的公众效仿。这些劳动模范自身是集体的产物:她们为妇联的干部们所指认、培训和书写,并积极地参与创造自己的事业。在这个极其缜密的甄选和宣扬这些楷模的过程中,留下了罕见的、有名有姓的农村妇女的生活档案。然而,由于无论是这些档案还是个人的记忆都缺乏对内在性的记录,任何企图从传记的模式去理解这些妇女的生活的努力都会失败。这向我们提出了两个重要问题:这些妇女劳动模范们在多大程度上能通过国家提供的词语来了解自己

?

就像阅读现代传记的读者们通常会做的那样,我们要求传记的主角们拥有并透露出明显的内在生命是否合适

?

第九章

“

劳动者

”

探讨的是,在

“

大跃进

”

以及

“

三年自然灾害

”

时期,国家的运动时间与家庭的内部时间之间千丝万缕的联系。

“

大跃进

”

运动旨在对农村生活的各个方面进行重组,分配村民们去修建水坝、炼钢、增加作物产量。不断扩大的乌托邦式的计划承诺把妇女从家务劳动中解脱出来,使她们的劳动能够专门为这些新的工程服务。雄心勃勃的文件展示了这样一幅愿景图:孩子在托儿所得到照料、集体大食堂准备好食物给人们吃、碾米及缝制衣裳都靠机器、妇女分娩以及产后的护理工作从家中转移到工作人员齐备的接生站。这些计划大部分都没有得到完全的展开,其中得以开展的一项举措

——

大食堂

——

变成了饥饿和

“

大跃进

”

策略失败的同义词。

“

大跃进

”

运动的惨败成为近来一些全国性和地方性研究的主题,

A

这些研究详尽并且令人印象深刻,然而其中大部分的材料都未提及

“

大跃进

”

使陕西的农业女性化程度加深这一问题。除陕西外,

“

大跃进

”

或许还加深了其他地方农业女性化的程度。早在近些年剧烈的经济改革发生之前,许多男人就已经离开基本的农耕工作。从

20

世纪

50

年代末到

80

年代集体化时期结束,妇女的田间劳动以及这种劳动促成的国家资源的累积,都是构成国家经济策略的重要组成部分。后来的经济改革也是以这些经济策略为基础的。

最后一章

“

叙述者

”

转向妇女在经济改革时期对集体化时期生活的追忆性叙述,探讨仍在进行的有关革命、批判和后共产主义忆旧情绪等议题的跨学科和跨地域讨论。本章追溯那些通常都被分开来研究的各个时期之间的关联:解放前(

1949

年)、社会主义建设时期和市场社会主义时期,并说明这些时期之间存在累积叠加、相似之处和转变

——

这些都无法轻易地投映到传统的历史地标上。妇女们中的大多数都守寡或者照料生病的丈夫,与成年的子女们和新的经济秩序都有着复杂的关系。在这种新的秩序中,她们成了多余的存在。她们在农村度过人生最后的日子,村里身强力壮的年轻人则已前往国内沿海城市或国外去务工谋生。在这些被掏空的村庄里,除了偶尔一两个废弃的集体食堂外,没有留下任何历史遗迹或记忆的场所。这些妇女们讲述过去的时候,没有任何人在身边想听她们的故事或者了解那个她们曾经生活的但如今几乎没有留下任何物质和话语痕迹的世界。

A

她们塑造了一种进步的叙事,将自己描述成女德的典范,在有关集体化时期的故事、记忆和制度都逐渐消失和不被重视的时代讲述她们的故事。这些年老的农村妇女们讲述自己的过去,对获得当下的关注提出了有力的要求。