何伟来了

文|吴琦

“何伟在美国用“傻逼”的拼音注册了一家公司,为同是自由职业的夫妇俩解决医保。他用这个词自嘲,也用来讽刺那些笔力不佳的记者,不管他们是向海外狭隘地报道中国,还是向中国狭隘地报道世界。”

本文原载于《南方人物周刊》,同时收录在

最新上市的《单读13·消失的作家》中

一 大规模接见

何伟来了。自 2011 年以来,他已经在中国内地出版了三本书,这是他第一次大规模“接见”自己的读者——有读者评论,他走的是“群众路线”,写的是新时代的“红宝书”。中国人直言不讳对他的喜爱和崇拜,他们拿着英文版、繁体中文版、简体中文版的何伟作品,排在长队里等待签名,像是捧着不同版本的写作圣经。即使已经提前得知在北京、上海八天的行程里,自己要面对十几家媒体专访,几乎每天都有公开活动,何伟仍然对自己受到的欢迎感到惊讶。每次他都需要在人群中间劈开一条小路,才能走到所有目光的中心。这种时候,他会露出慌张的表情,像一只兔子走错了森林。

何伟,原名Peter Hessler,英国牛津大学文学硕士,独立作家。曾任《纽约客》驻北京记者,《国家地理》杂志、《华尔街日报》和《纽约时报》等媒体的长期撰稿人,1997年曾在中国重庆市涪陵区担任教师,后写下“中国三部曲”《江城》、《甲骨文》和《寻路中国》,是名副其实的“中国通”。

在单向街书店演讲之前,他先躲在会场旁边的小黑屋里吃饭。门没有闭紧,书和目光不时从门缝里钻进来,想看他一眼,请他签名。其中包括一位《北京青年报》的记者,白天刚采访过他,再来追问几个问题,其中包括,“到底怎么定义非虚构写作?”“你是什么星座的?”何伟是双子座,“我也是属鸡的”——他补充。但前一个问题很难说清,旁边的张彦(Ian Johnson,自由撰稿人)替他回答:“偷别人的故事,然后卖钱。”

“当明星的感觉怎么样?”趁他吃饭的时候,我问。这只兔子赶快把眼神移开,指向他的朋友张彦,“他才是真正的明星,他是美国的篮球明星”。这个笑话并不好笑,他只好改换策略:“他以前是我的老板,在《华尔街日报》,我说的是真的。那时候,我找不到工作,他给我的工资是一个月 500 美金,我说的是真的。”他好像很怕因为自己前面的玩笑而影响后面这句的真实性。“一个失败的美国人。”张彦又补了一句。

为了发放此前另一场公开活动的门票,主办方要求报名者通过邮件提交他们想见何伟的原因,一千多封邮件涌来,内容总体上可以用柴静的推荐语来概括:“何伟写出了我熟视无睹的中国,和那种亲切的酸楚。那个酸楚就是剧变的实质——人最大的痛苦就是心灵没有归属,不管你知不知觉,承不承认。”

报名者中有人夸何伟的文章写得像柴静,但邮件中还有许多比抒情更有趣的内容,比如有人吐槽,“国内现在变化太快了,实际他写的生活已经是上个世纪的事了”,一位明显是女性的读者羡慕他的婚姻——他和夫人张彤禾是“最好的婚姻状态”,还有人惊呼,“他吃老鼠了!!!”这是何伟的新书《奇石》中一篇短文里的情节,也是他在《纽约客》杂志上发表的第一篇作品。

“我们所做的一切都要被人谈论,然后记录下来。”何伟在《江城》里记述过他初到中国的样子,那是 1997 年。当时的涪陵人关注他的鹰钩鼻、蓝眼睛——实际上是淡褐色的,还有他的水杯,他的笑声,他踱步的样子。“我好想生活在美国这样的地方,可以拥有你们那样的自由。”一个英文名叫瑞贝卡的大三男孩私下告诉何伟。“除了骚扰,中国人对外国人总会有些好奇和迷恋”,这是他当时的总结。

何伟的“中国三部曲”,《甲骨文》未在大陆出版。

近二十年过去,这种“外国友人综合征”仍在以某种方式延续。不同的是,读者们不再用“洋鬼子”“大鼻子”“哈罗”这样的字眼来称呼他,他们像是见到了老朋友,亲切地问起他和书中人物的近况。很多人专门去过他书中的涪陵、丽水、三岔,结识了他的采访对象。《甲骨文》中的一个维吾尔族中年人波拉特得到了最多的提问,读者关心他移民美国的计划到底成功了没有。何伟回答:“他现在是美国的公民,在华盛顿。我最后一次碰见他是三四年前,他过得还可以,但是孤孤单单的。他在美国汽车公司工作,有收入,有保险,没有结婚,因为在华盛顿有一些维吾尔族人,但都是男的。”

很多人愿意用英语和何伟交谈,至少也要夹杂几个英文单词。这是在有外国友人出席的公共活动中常见的。有一些人英文水平极好,流利程度不亚于中文,而另外一些,显然还处在英语学习的初级阶段,更像是找个场合练习口语。

来看何伟的外国人也是这样,有的可以讲中文,有的不行。一个戴着耳钉的外国男孩在开场前不停地抖腿,何伟开口之后,他立刻用英文对旁边的女孩说:“我一个字都不听懂。”“你想走吗?”女孩问。“你不是要签名吗?”男孩反问。重复了好几次之后,两人起身从人群里钻了出去,我幸运地得到了他们空出来的座位之一。这是另外一种误会——他们大概以为这会是一场双语活动,很适合异国情侣一起出席。

何伟说中文的时候像是含着枣核,总是不恰当地在每句话的结尾处加一个“的”字。出版社为他准备了翻译,当他流露出迟疑的表情,这位毕业于北京大学中文系的女孩就会上前几步,准备帮忙,但何伟一般很快反应过来,她又退回去。这个情景让我想起书评人云也退写过的一篇对《奇石》的书评,题目是《故事一点点飘来,何伟远在天边》,稍作改动,就可以用来形容这个场景:翻译一点点飘来,何伟近在眼前。

他最近三年都住在埃及,学阿拉伯语,关心那里的考古和政治。之所以坚持写作异国,是因为前一辈的非虚构作家快把美国写尽了,何伟在发展中国家看到了机会,中国的发展速度、埃及的政治变革——这些变化是世界的新东西。

何伟与家人在埃及。

回答一些问题时,他的标准答案是:“我的看法不是很重要,说中国什么好什么不好,不是我的工作。”或者索性反问对方,然后掏出自己的笔记本,反客为主进入采访状态。有人问新书名字为什么叫“奇石”,是否意在影射奇形怪状的中国,他回答,只是觉得 Strange Stone 英文发音比较好听——也可能是他不愿承认这重隐喻。有人问,你怎么看待当今中国传统的失落、迷失的信仰、空虚的幸福感,他不接招。只要一提到某些敏感词,不论是时间还是地名,他就会产生并非出于本意的幽默效果。甚至,他只要一开口,哪怕对着话筒“喂”一声,现场就发出笑声。

他好像早就预感到了这一幕,在第一本书中给出了他的答案,“我理解他们的这种敏感——就我读到的 20 世纪 90 年代晚期国外媒体刊载的中国报道和故事,我大都不大喜欢。我觉得他们对这个国家的理解很肤浅,对中国人的描写也非常干瘪。在那些故事中,一切都显得灰暗而忧伤,而涪陵给我留下深刻印象的幽默、生机和活力根本就找不到。我希望自己写的跟他们有所不同——但我拿不准,中国人是否也会这样认为。我想,他们可能会把它当成又一本由不了解中国、戴有色眼镜的外国人写的书,因此视而不见。”

“您对转基因怎么看?”媒体群访中,一位记者提问。何伟终于需要请翻译来解释“转基因”这个词,然后说:“在埃及,我更怕的是枪炮、暴力,而不是食品。有吃的东西,我都高兴。”“转基因是一个全球性的问题,现在很严峻,在中国也是如此,您难道不关注吗?作为一个美国人。”女记者右手支着下巴,旁若无人,直勾勾地盯着何伟。“您会吃转基因的东西吗?”两缕卷发挡住了她的脸,她拿出电视主持人专访时的样子,继续请对方表态。何伟只好说:“我不是一个担心太多的人。”群访结束后,他才忍不住用英语跟朋友说了一句脏话,“那简直是我从未担心过的事情。”

二 群众路线

何伟来了。他刚喝了一听可乐,穿着格子衬衣、军绿色的阔腿裤、登山鞋,单肩背着一个双肩包,一副典型的美国中部人的样子。他是刚旅行回来吗?有人悄悄议论。他大学时就开始自助旅行,横穿欧亚大陆,后来长期居住在中国、埃及,为了写作而旅行。这身装扮已经成了他的个人标志,甚至有网友评论,一个好记者都是像他那样,永远背着双肩包。跟在他后面上台的是清华大学副教授刘瑜,主办方在筛选的时候,已经拒绝了许多专程为刘瑜而来的报名者,但人群中依然蹦出一句粉丝的呐喊——“女神!”

只有参加 GQ 杂志主办的活动时,何伟才穿上西装、皮鞋,打上领带,不如商界、娱乐圈的名流们穿得讲究,但比中国作家、记者们体面得多。活动一结束,他就立刻找地方把这身行头脱掉,换上之前那一套,穿着短裤,走出人群。这让我想起他初到四川涪陵时的一段轶事,学校正好举办欢迎长征徒步队员的集会,安排何伟和市长、党委书记坐在主席台上,还要起立合影。他本来是准备出去郊游,穿着短裤和 T 恤,这下只好红着脸,“努力把两条光腿藏在桌子底下”。

他有很强的“混”的能力。在中国住了十四年,学会给人递烟,陪人喝酒,该出手时就出手。他不喜欢采访精英,因为“我语言水平不高,知识分子不愿意跟好笨的外国人谈话,在埃及也是这样,所以我不找知识分子谈”。农村来的人对他更有耐心。何伟说,有一些埃及人的受教育水平很高,能讲三四门语言,但他们从未去过上埃及,那里主要是农业区。何伟在演讲中反复说起一个垃圾清理工,他能根据捡来的垃圾分辨主人的职业和收入,听说何伟懂中文,他拿着一个写了几个汉字的药瓶来请教他,何伟告诉他,那是一瓶伟哥。“他是我最好的老师。他是文盲,不认字,但他的听力特别好,观察力很强。”他将成为何伟正在写的埃及故事中的主人公之一。

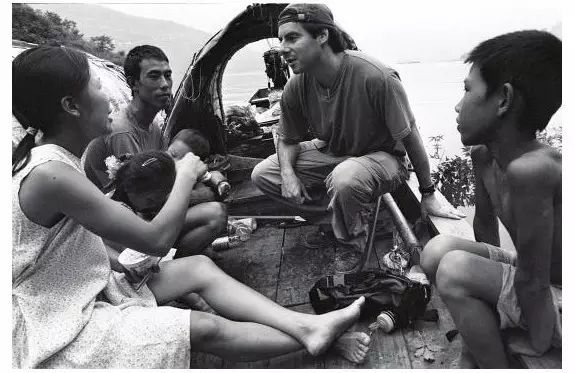

何伟与涪陵百姓在一起。

这次主办方请来的对谈嘉宾,是一位名副其实的精英。“中国的底层真的有那么奇妙,能给我们一个完全不同的视角吗?我对此有点怀疑。”刘瑜说。她认为,中国的底层是整齐划一的,知识分子从整体上应该予以同情性的理解,但这不包括其中那些“理性的无知”——用保持无知来维护自己的利益的人。她原本笑着称呼“何伟老师”,最后还是决定改口,叫他“何伟同学”。

何伟没有选择学术写作的原因,就是他不喜欢那些自我论证的理论和互相缠绕的句子,他更习惯于讲故事。就连回答问题时,他也总是用故事作为答案,像一个巨石朝他滚过来,他默默地捡起一块小石头丢回去。他发现中国人不善于讲故事——“他们不希望成为被关注的中心,很少纠缠于兴味盎然的细节”,而美国的搬家工人、酒吧的过客很容易跟他聊起私人话题,尽管他们的话不能全信。

主持人问他,怎么回应刘瑜。也许他没有听懂这个问题,“我也不知道。对不起。”这次他连石子都懒得扔。

“人家可能不想听到中国精英知识分子的看法。”话过三巡,刘瑜又回到这里。这当然是一句玩笑,背后却清晰可见两条路线的分离。何伟其实也是一个标准的精英,在普林斯顿大学学习英文和写作,在牛津大学获得英语文学硕士。遇到中国同行,他最关心的是他们最近在读什么书,有什么人写了好作品。“一般来说,我读虚构的作品更多”,何伟说,他能从中汲取更多关于结构和风格的营养,而“很多记者写得不是太自然”。他更愿意用“作家”来形容自己。《江城》《寻路中国》两本书的豆瓣评分都在 9 分以上,超过了他所仰慕的杜鲁门·卡波特、菲茨杰拉德等作家的作品。平均销量 20 万,也是非常傲人的成绩。虽然比不上柴静。

这次回中国,他最大的感想是,中国人越来越自信,越来越有反思精神。这其中包括许多具体的夸奖——图书市场很蓬勃,有很多爱看书的年轻人,记者的提问更有水平……这话是明显的客气,因为在和中国媒体人聚会的场合里,他明确表达过对一些同行的鄙夷。他在美国用“傻逼”的拼音注册了一家公司,为同是自由职业的夫妇俩解决医保。他用这个词自嘲,也用来讽刺那些笔力不佳的记者,不管他们是向海外狭隘地报道中国,还是向中国狭隘地报道世界。

何伟的确拥有两种或多种语气。饭桌上谈起妻子张彤禾,他会先说:“她很厉害!”——这在中文语境里听起来不像是对一个好老婆的评价,然后很快补充,“她有思想,独立”——在英语世界中这绝对是一句夸奖。

很难判断他到底是一个主动还是被动的人,他身上有一种游移的调和的气质。待人客气,又保持距离。不习惯成为主角,但也不怯场。很多真实的观点和情绪不会轻易表露,更不会写进书里。频繁提问,但很难判断他想从你身上获得什么。他写中国,中国记者也前赴后继地写他——像一场远距离马拉松式的恋情。我主动向他缴械投降,他反过来替我出主意,“你可以创造。你可以说,做演讲之前,亲眼看到他和他的朋友张彦在房间里吸毒”。小黑屋里又爆发出一阵笑声,所有人一致认为,这是一个好故事。他很少笑,这倒完全符合讲笑话的标准,逗别人笑的时候自己千万不能先笑。他计划给《纽约客》写一写他这次重回中国的经历,我听了又惊又喜,赶在他之前,先把这个细节用在这里。

《江城》的结尾,也就是何伟那次中国之旅的结尾,他事无巨细地记述了那次告别——最后一顿饭,和人们的谈话,天气,城市的雨景,学生们来送他上船,“他们大多盯着江心,哭了起来”。他的描写渐渐变得柔情而浪漫,唯独只字不提自己的情绪。为了求证这个细节,我也成为逼问何伟的中国记者之一,我想知道他到底哭了没有。他支吾了半天,仿佛这是一个重要的秘密,然后才委婉地说:“我可能哭了,但是我的同事没哭,他比我厉害。”在《寻路中国》里,他同样没有写出他与魏子淇一家的告别,据说那时他更伤心,痛哭了一场,尽管他内心确信自己肯定会再回来。现在他回到北京,回想当时离开涪陵的心情,“我是特别悲伤的。因为过得好幸福的。我不知道我什么时候能回去的”。

中国大陆媒体评论说:在当代非虚构类英语作家中,何伟(Peter Hessler)是最善于写中国的人之一。《华尔街日报》赞他是“关注现代中国的最具思想性的西方作家之一”。

三 个人主义

何伟来了。张博文已经等了他很久,前两场活动的报名他都错过了。傍晚开始的活动,他中午就赶到现场,而且有人比他更早,专门请了一天假,一早就来了。从顺义、通州坐两小时地铁赶来的人不在少数,还有一些来自更远的天津、上海、杭州,他们坐着、站着,把何伟团团围住。张博文帮自己大学笔译课的裴老师占了一个位子,两人坐在角落里。

这是何伟这次“衣锦还乡”的最后一场公开活动。他的状态不错,原定二十分钟的演讲,讲了四十分钟。这份演讲稿他已经用了不下四次了。提问环节,裴老师想请何伟把原稿送给她,她告诉何伟,她在自己的课上推荐他的作品,很多学生的毕业论文就以他为题,还有一位因为看了他的书,决定去考研读新闻系。

其实张博文一直都对新闻有兴趣,只是高考填志愿时被家长劝住了。他们认为新闻这一行门槛太低,对就业不利,最后报了对外经贸大学的会计专业,差三分没被录取。实际上他考得不错,除了北大清华复旦人大几所大学以外,考取其他学校没有太大问题,但对外经贸大学那一年的分数线比往年提高不少,让这个原本保守的选择,突然成了冒险。志愿填报过程是高考这辆过山车的最后一节。张博文被调剂到北方化工大学英语系。“学这么多年,肯定就是想考个好成绩”,在一个理工科学校,文科专业总显得边缘,张博文刚进校时有一段时间陷入了自我封闭。

“感觉他不是特别外向,有点木讷”,终于见到自己的偶像,张博文说,他认为何伟在书里更加幽默一些。他从小喜欢篮球,原本只想做一个体育记者,读了何伟之后,发现还有许多可以写,就像何伟写姚明,写的不只是体育。“成功的运动员无一例外都要离乡背井——一旦表现出色,你就要离家外出——而在迁徙的过程中总会失去某些东西。”这话用在从黑龙江来北京上学的张博文身上,同样贴切。“他写得比说得好,”张博文感觉,“毕竟是商业活动,准备不会太充分,演讲内容给我的触动不是很大。还是读他的书吧。”

张博文花了三四个月的时间,读完何伟的“中国三部曲”英文版,读得比老师还快。每本都花掉人民币近百元。泛读课上要求每周读一本原文小说,狄更斯一类的经典,他都是在网上找电子书,或者复印,但何伟的书被他归入值得收藏的那类。一来文字简练,可以提高英语水平;二来,对他日后从事记者这个行业有所激励——他好像羞于用“新闻理想”这样的字眼。

何伟总是说,他的写作经验,一方面来自于小时候的经历。他的身为密苏里大学医学社会学家的父亲,总是教他怎样去观察一个人。另一方面,来自《纽约客》编辑的要求。

考研期间,他在论文库里读到一篇有关中国国家形象的博士论文,里面把何伟的书作为一个反例,论证外国人对中国的偏见,又是以《奇石》中那篇讲吃老鼠的《野味》为例。他当然不同意这样的评价,他觉得何伟对中国人充满感情。背诵新闻史、新闻理论、传播学等专业课之余,他读完了张彤禾的《打工女孩》,也是英文版,他希望通过阅读来巩固自己的英语水平。面试时,他又特意提到《纽约客》,他是这本杂志的固定读者,通过淘宝订阅了全年的电子版——才几十块钱。这让老师们感到惊讶,因为它不属于新闻专业里的主流媒体。何伟自己也知道,有许多中国读者是通过淘宝认识他的,他签书的时候总会问,你们的书(英文版、繁体字版)从哪儿买的?他刚刚拜访完一位做这门生意的淘宝店老板。

在中国传媒大学的校园里再次见到张博文,他已经报到入学,现在是国际新闻专业的研究生。这所学校正在庆祝 60 周年校庆,校园里的许多路都重新挖开、铺过,新生也提前入学,参加庆祝活动的准备。前一天,校庆晚会刚刚结束,他在学校报告厅看了现场直播。晚会从晚上 8 点持续到凌晨 2 点,从时长和阵容上都堪比春晚,许多活跃在电视上的主持人、明星都回到母校的舞台。“这种文艺活动,更多的是场面上的东西。”张博文说,他对电视媒体没什么兴趣。何伟用文字记下的普通人的故事,更让他感到共鸣。话说到这里,邻座来了一男两女,男孩用手机帮两位女孩拍了合影,然后玩起了手机里的扑克游戏。

何伟的观察是:“个人主义在中国越来越明显,年轻人经常会说出自己的想法和打算。”张博文也是其中之一,他很上进。本科时就考过了专八,差一分就得了优秀,现在计划找一家外国媒体实习—此前他因为要考驾照,错过了《华尔街日报》的实习生招聘。何伟给他签完名之后,嘱咐他“好好学习,找个好工作”。但他担心在中国找不到何伟那样的机会,有足够的耐心和待遇,让他写自己想写的东西,而且,“如果要留在北京,户口也是一个问题”。他的本科同学大多进入国企、外贸公司当翻译,或者在培训机构教英语。

明天就是开学第一天上课——政治课。课表上还有国际关系、世界一流媒体研究、国际新闻采编研究、媒介体制比较等等,都是横跨东西的大命题,有的使用英文授课。学院在入学时就安排他们给中央电视台国际频道编译新闻,以外事宣传为主,每周一天,每天报酬 100 元。

张博文参加过一个以“中国梦”为题的征文比赛——他总是有意识地训练自己的英文写作能力,用一篇一千八百字的文章,介绍自己为什么想要做记者。他最终没有得奖,获奖者的中国梦是治理环境污染、帮助弱势群体。我请他发来那篇文章,从中摘抄一段记在这里。这是他自己的翻译——

我周遭发生的事情,以及中国乃至全世界发生的事件提醒着我,生活并不仅仅是几场球赛,有许许多多的事情比体育重要得多。于是我又一次改变了我的梦想。现在我想成为一名“记者”,更广义的记者。我不仅想写体育,更想写中国,写世界。因为我感到一种使命,在我们的见证下,中国与世界都在飞速变化。人们仿佛被推进了一个瞬息万变的迷宫。他们眼花缭乱却又不知所措……

(完)

本文作者吴琦,单读主编,

前《ACROSS穿越》《南方人物周刊》记者。

本文经“单独”授权转发,在此表示感谢

《单读13: 消失的作家》现已上市

点击文末“阅读原文”即可购买

相关好书推荐

《奇石:来自东西方的报道》

[美] 彼得·海斯勒|著

李雪顺|译

一个作家的笔,要如何赶上一个瞬息万变的时代?从2000到2012,3个国家,12个家,24个故事。终于,在何伟的笔下,你不仅能读到奇形怪状的中国。

徒步长城,甲骨冰冷。从江城到新城,当年的艾米莉,已然成了大姑娘。美国的西部,日本的黑道,尼泊尔的和平队,埃及的清真寺。十二年来,何伟用心记录的,不止是中国。

《江城》

[美] 彼得·海斯勒|著

李雪顺|译

一个27岁的牛津大学英语文学硕士;一个曾经自助旅游跑完半个地球的美国年轻人,于1996年参加和平队深入中国腹地,在四川涪陵师专担任了两年英语老师。《江城》这本书就是作者何伟对这段特殊经历的纪录和思考。

在对面条店小老板、神父、农民、“小姐”各色人等仔细而准确的社会学家式观察中,何伟绘制了一幅90年代中期中国西南小城的社会景象,折射出小人物在文革、计划生育、改革开放、国有企业改革、三峡大坝建设等各种社会大事件中的命运沉浮。

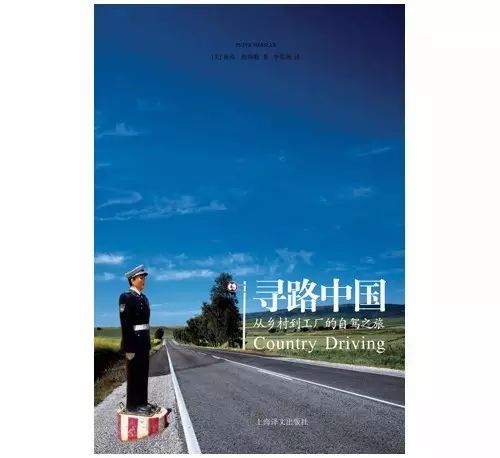

《寻路中国:从乡村到工厂的自驾之旅》

[美] 彼得·海斯勒|著

李雪顺|译

何伟“中国纪实三部曲”之尾曲。它探讨经济,追踪发展的源头,探究个人对变革的应对。如前两本书那样,它研究中国的核心议题,但并不通过解读著名的政治或文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析。它相信通过叙述普通中国人的经历来展现中国变革的实质。

《正义的代价》

[美] 劳伦斯·李默尔|著

张晓林 乔雁|译

企业贪婪,司法腐败,政府不作为……

商业精英与权力精英共谋,践踏普通人的生活。

正义是否还在?

上海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“stphbooks”添加关注