视觉是人类最为重要的一种感觉,所以当人们讲到某种弥足珍贵的东西时,常常说“要像爱护眼睛一样爱护它”。但是,自然界中有些动物并不依赖视觉,却依然生活得很自在。例如蝙蝠在黑夜中飞行,靠自己发出的超声波及其回声得以躲开障碍、捕捉猎物,它用听觉替代了视觉。那么盲人是不是也可以用听觉来替代视觉呢?

撰文:

顾凡及

(复旦大学生命科学学院退休教授)

靠回声定位游遍世界的盲人

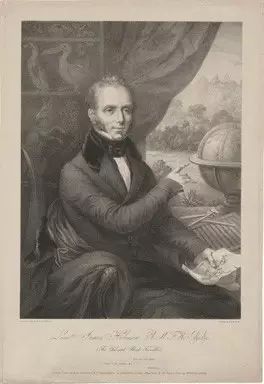

詹姆斯·霍尔曼(James Holman,1786~1857)是一名英国海军上尉,1812年他25岁时,因健康问题不得不退役。他不仅患有痛风,眼睛也瞎了。复员之后,上级给他安排了一份轻松的工作,但他不习惯这种枯燥乏味的生活,竟然醉心探险。他身穿一身旧军装,手持一根金属包尖的山核桃木手杖,靠着每年84英镑的年金,就这样上路了。霍尔曼居然依靠手杖探路走遍世界,甚至还翻山越岭。有人说,他的双足几乎踏遍全球,但是他的目光却没有落到过任何一处地方。

图1. 盲人探险家詹姆斯·霍尔曼。 图/Maxim Gauci/National Portrait Gallery

一位盲人怎么能独自周游世界?确实,除了毅力之外,霍尔曼也想了很多办法,最主要的帮手就是他的手杖。他不断以杖击地,声波从附近的物体上反射回来,到达双耳时会有微妙的时间差。经过一段时间的练习之后,他的脑就学会了检测出这种时间差,并据此觉察他所面临的场景。根据回声他甚至还能知道事物的大小、形状和质地。手杖的敲击声成了他的“目光”。

霍尔曼并不是唯一一位以耳代目的人,还有许多盲人依靠敲击手杖、以脚顿地、口发咔哒声等方法来识别物体、自由行走。因为他们就像蝙蝠那样靠回声定位来行动,所以人们戏称他们为“蝙蝠侠”。下面我们就再来介绍一位依然健在的蝙蝠侠:美国奇人丹尼尔·基什(Daniel Kish)。

基什出生于1966年。13个月大的时候,他就因视网膜癌而摘除了双眼。2岁时,他无师自通地学会了用舌头发出咔哒声来进行回声定位。最初他甚至拒绝用导盲杖,因为那会让人觉得他是残疾人,而他却并不认为自己残疾。不过他现在也使用一根白色手杖,使自己的行动更方便。通过回声定位,他甚至能知道面前的篱笆是金属的还是木制的。他说:“对一位有经验的人来说,感觉到的图像非常丰富。从声音或是回声中就可以知道对象是丰富多彩还是单调乏味或是其他。”他甚至教盲童远足、爬山和怎样在全新的环境里安全行动。基什在美国安赫莱斯国家森林公园里买了一栋12英尺见方的小屋,经常独居其中,在林中小径漫步,踏着光滑的石块穿过小溪。不过他也因此经常受伤,有一次还遭遇了烟囱问题造成的火灾,半夜惊醒,好不容易才逃出来。他把这一切都称作“为获得自由所付出的代价。”

图2. 利用回声定位骑自行车的丹尼尔·基什 图/Thatcher Cook/PopTech

图3. 丹尼尔·基什在山上徒步 图/Daniel Kish

如果说蝙蝠依靠听觉生存是漫长进化的结果,那么为什么人也能学会用听觉来替代视觉呢?这是因为绝大多数盲人之所以看不到,并不是由于脑中的视觉中枢受到了损伤,而只是接受外界光刺激的光感受器(或是眼睛)受损,不能把外界信息传送到脑。现在人们认识到,人脑(即使是成人的脑)具有相当强的可塑性。在脑中的各个感觉中枢之间原来就存在着一些通路或者反馈回路。比如说,当我们在吃苹果的时候,大脑自然地把苹果的味道、香气、咬苹果时的嘎吱声和苹果的颜色等信息都整合在一起,对苹果形成一个完整的认识。所以听觉信号最后进入到了视觉区也并非不可想象。

感觉刺激虽然最初是进入相应的感官,不过在那里主要只是把外界的物理刺激转换成神经电信号,而最后使我们产生相应知觉的是脑,并不是感官。因此,所有的感觉输入一旦离开感官而进入神经之后,在形式上就变得非常相似:都不过是一些化学物质或者电脉冲罢了。关键在于,它们最终到达了脑的哪个部位。如果听觉信号最后到达了视觉中枢,那么脑就会把听觉信号所带的信息当作图像来理解。事实上,有一种病症叫做“凝视性耳鸣”(gaze tinnitus),当病人朝前看时,什么问题也没有;但是如果朝左或朝右看,他就会听到打铃一样的声音。为什么会这样?原来这种病人的听神经损坏了,所以脑干中的听觉核团接收不到来自耳朵的信号,“闲置”的脑组织就会被派做别的用场。这些听觉核团正好与支配眼动的动眼神经核相邻,这样来自眼动中枢的轴突就会侵入到现在失去了正常作用的听觉核团。结果,当大脑命令眼睛运动的时候,这个运动命令也被“抄送”到了听觉核团,在那里被错误地“理解”成了铃声。

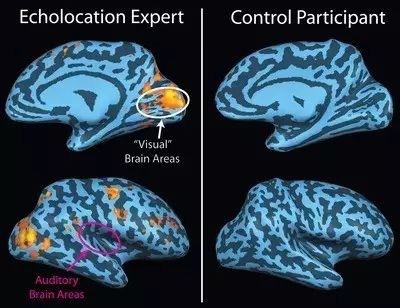

脑成像实验直观地证实了脑的这种可塑性。科学家对有回声定位能力的盲人进行了研究,他们在盲人的耳朵里安放微型录音器,记录他们在室外听到的回声,然后在实验室里重放这些录音,同时对他们的大脑进行功能性磁共振成像。结果发现,这些盲人听到录音时,也会产生身临其境的感觉,而且录音激活的是脑的初级视皮层,而不是听觉皮层。如果把这些回声放给正常人听,就没有这样的现象

(图4)

。也就是说,这些有回声定位功能是利用初级视皮层而非听觉皮层来实现的,这表明人脑有很大的可塑性。更有意思的是,正常人经过一段时间的训练以后也能学会回声定位,但是此时他们脑中的激活区却并非是初级视皮层,这似乎说明,只有当盲人的视皮层失去了正常功能之后,才会被移作他用。

图4. 有回声定位功能的盲人(左图)和正常人(右图)在听到探测回声时的脑活动。 图/ Alan thistle (图中文字: 脑中的视皮层 脑中的听皮层)

感觉替代装置

盲人的回声定位告诉我们,人也可以用一种感觉替代另一种感觉。于是有些科学家就希望能方便地、不必通过长期训练就让病人学会用一种感觉替代另一种感觉。这种方法是把病人无法感受的刺激(对于盲人来说就是光刺激)转换成另一种依然完好的感官(例如触觉感受器)所能感受的适宜刺激(例如触觉),通过后者的感觉通路(例如触觉通路)把信息传送到脑。由于脑具有可塑性,经过一段训练之后,这些信号会最终到达原来的感觉中枢(例如视觉中枢),而使病人产生一种类似的感觉(例如视觉)。这被称为“感觉替代”(sensory substitution)。

感觉替代系统一般由三部分组成:传感器、耦合系统和刺激器。传感器采集外界信号,在耦合系统中进行分析处理,然后送到刺激器,对依然完好的某种感官产生刺激。经过一段时间的训练之后,病人就能学会通过这种刺激体验到他们已经久违了的类似知觉。例如让丧失了手指触觉的麻风病人带上特制的手套,在手套上安置了触觉传感器,用传感器的信号控制刺激器刺激病人尚存感觉的前额,而病人最终感到的触觉刺激似乎依然来自指尖而非前额。

以舌代目

在感觉替代研究的早期,人们通过摄像机把图像转换成电信号,然后刺激皮肤中的感觉末梢。不过这遇到了不少困难,首先是除了指尖、嘴唇等少数部位的皮肤之外,大部分皮肤触觉感受的空间分辨率很差,另外,干燥皮肤的电阻很大,要想刺激到皮肤中的感觉末梢,就必须采用相当高的电压,不够安全。于是科学家想到了舌头,不仅因为舌头上的触觉感受空间分辨率很高,而且舌头一直处于充满电解质的环境中,和电极有良好的接触,所以只要很低的电压(相对于刺激指尖来说,只需要3%的电压)就能进行有效的刺激。

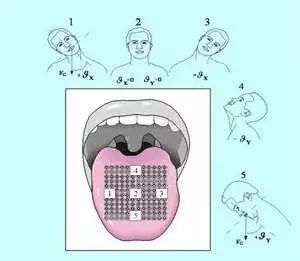

这种系统包括一个带在头上的摄像机,它把光信号转换成电信号,通过电缆传送到置于盲人舌头表面的一个柔软的电极阵列上

(图5)

。在经过一段时间训练之后,盲人就学会根据舌头上接受到的触觉刺激产生一种类似视觉的知觉。美国感觉替代研究的先驱保罗·巴赫-伊-利塔(Paul Bach-y-Rita)这样解释道:皮肤把从人工感受器(摄像机)传来的信息传输到脑,起到了信息中继站的作用。盲人通过练习可以学会根据不同的情况去处理这些信息。他们不会把通过摄像机传来的信息和触觉、温觉等皮肤的正常感觉混淆起来。

图5. 以舌代目的感觉替代装置。摄像机安装在墨镜的正中,其输出通过电缆送到转换装置转换成若干路低压脉冲串,每一路对应于一个像素。这些脉冲串被输送到含在口中的对应的电极阵列,从而刺激舌头上的触觉感受器。图/Wicab

20世纪60年代末,16岁的美国少年罗杰·贝姆(Roger Behm)因为视网膜退行性病变而致盲。四十多年后,他听说了这样的感觉替代装置。刚开始使用的时候,他不知所措,但很快就学会了区分静止和运动的对象。不久之后,他学会了识别三角形、圆等简单的几何图形,慢慢又学会了识别杯子、椅子和电话机等日常用品。之后他更学会了在不太复杂的环境里自由行走。在知觉上,他感到东西就在外界所在的位置上,而不是在他的舌头上。更令人惊奇的是,尽管感觉替代装置的分辨率很低,被试还是能够感受到相当复杂的图像,这里的关键就是大脑的可塑性。脑成像研究表明,当被试利用触觉-视觉替代装置感受图像时,视觉皮层也被激活,但其确切的脑机制现在还不明了。

图6. 一位因手榴弹爆炸致盲的英国士兵正在用他的舌头“看”。图/Lewis Whyld/PA/AP Photo

你或许会好奇,这种以舌代目的知觉究竟是一种什么样的感觉,是不是真的“看”到了东西呢?下面是一位受试者,美国威斯康星大学的研究生卡拉·贝克(Carla Becker)的自述:

我正坐在一张用黑布蒙起来的桌子旁,周围也都是黑色的幕布。在我的面前放了不少蜡烛、小球,还有我不熟悉的东西。我的右手、右臂和头上绑了不少导线,我的嘴里放满了电极。蒙上了双眼……

凯西·凯姆(Kathi Kamm)把一台微型摄像机绑在我的额头,并连接到从我嘴中拖下来的塑料长条中去。一台台式计算机把摄像机产生的图像的像素减少到144。这些像素被转换成电流再输送到塑料带的一端,我的舌头上则安放了12乘12个电极阵列。

凯姆就坐在我的前面。她告诉我她手中拿有一个球。但是当她把球在台布上滚来滚去时,我听不到任何声音。她说球就要向我滚过来了,可能滚到我的右侧,也可能滚到我的左侧,也可能直奔而来。但是不论是我的眼睛,还是我的耳朵都无从知晓。

现在就靠舌头了。除了嘴唇以外,身体上没有哪一个部分有比舌头上更多的触觉神经末梢。摄像机看到的图像就传送到了我的润湿而导电性良好的舌头表面。当凯姆把球滚过来的时候,我被蒙上了的双眼一无所见,但是从我的舌头上传过一阵刺痛感。当她把球向我滚来时,我的手伸向左边。

我抓住了球!

……这些图像有股酸酸的味道,就好像酷暑阵雨的冲击。它们确实给我某种东西在哪儿的感觉,但是这就是视觉吗?

从实用的角度来说,答案也许无关紧要。当凯姆把一个白色的小立方体放在桌子的某个地方,尽管我蒙上了眼睛,但是十次中有九次,我一伸手就能拿到它。对于写得很大的字母,只要我的头可以动,这样就可以更好的感觉到它的轮廓,我甚至还能辨别得出这是什么字母。如果让我再戴这个设备几小时,也许我最后会学会完全忽略掉嘴里的刺痛感,而就是看到东西。不过这就是视觉吗?

这种感觉到底是不是视觉?现在还有争论。研究脑可塑性的先驱,美国神经科学家迈克尔•默策尼希(Michael Merzenich)评论说,这是一个非常好的替代装置,不过他怀疑这和真正看东西并不相同,他说:“如果它没有刺激视网膜,那么在我看来,这就不大可能是在看。”巴赫-伊-利塔回应说:“我完全不同意。视神经一点也没有什么特别之处。脑并不在乎信息从哪儿来。你一定要视觉输入才能看吗?不。如果你能对光起反应并且有知觉,那么这就是视觉。”

重获平衡

巴赫-伊-利塔认为,感觉替代不一定要局限于视觉代偿。前面讲过的为麻风病人特制的手套系统就是一种触觉-触觉替代。人们也在研究用视觉替代听觉等其他各种形式的感觉替代。这方面最为人津津乐道的一项成果可能要算巴赫-伊-利塔所做的平衡觉替代了。

1997年,美国妇女谢丽尔·席尔兹(Cheryl Schiltz)因使用庆大霉素,致使内耳半规管中的毛细胞受损。这些细胞向大脑传送有关身体姿态的信息,脑由此确定我们是否站直了,当身体倾斜时就进行纠正。席尔兹的毛细胞坏死之后,她的平衡中枢(前庭核)就向肌肉乱发信号,而使她摇摇晃晃。更糟的是,她总是感到自己摇摇欲坠,即使躺在床上也是如此,她称自己是个“摇摆人”(wobber)。席尔兹在自己家里还能勉强行走,而到了室外就一筹莫展了。有些和她一样的摇摆人因为不堪其苦而选择了自杀。

一开始,席尔兹对巴赫-伊-利塔团队的工作心存疑虑,但还是让他们给自己带上了一顶头盔,里面藏有加速度检测装置,信号线连接到安置在她舌上的电极上。当她正立时,她感到在舌头正中受到刺激,当她低头、仰头或是把头转向一侧时,她就感到刺激移向前、后或是旁边。所以她的目标就是要努力调整姿势使得刺激一直落在舌头的中心。开始时她感觉很怪异,但是很快就掌握了这种刺激的意义。5分钟之后,她就能完全靠自己站稳几秒钟。有一天她练习了20分钟,发现自己居然可以稳步行走。进一步的练习使她在平衡方面取得更大的进步,最后她竟然学会了跳绳和骑自行车。席尔兹后来开始训练他人学习使用这套装置,甚至训练巴赫-伊-利塔本人。2004年,巴赫-伊-利塔经诊断得了癌症,化疗破坏了他的内耳毛细胞,使他也失去了平衡感。席尔兹反过来教会他使用他自己发明的那套装置,让他又能重新走路,直至2006年去世。

图7. 受试者的各种头部姿态所引起的舌头上感觉的对应位置 图/TCNL

图8. 带着平衡觉替代装置的席尔兹(左)和巴赫-伊-利塔教授(右) 图/Andy Manis

图8. 带着平衡觉替代装置的席尔兹(左)和巴赫-伊-利塔教授(右) 图/Andy Manis

感觉替代研究正在向更多的方面拓展,有些甚至超越了“替代”,能让人感知到原来感知不到的刺激,例如红外线、磁场等,这被称为“感觉增强”。巴赫-伊-利塔说:“不管什么量,只要是我们可以测量的,都可以传输到脑。脑就可以学会使用它。”美国海军和他合作,希望让人在保持正常视力的同时,还能通过他的舌头装置用红外线看到黑暗的水下情况。美国航天局也和他合作,希望用他的装置让宇航员可以感觉到宇航服外面的情况。不幸的是,正当他准备大展宏图的时候,却于2006年年底去世了。所幸,科学家们还在继续着这方面的研究。

“科普创作协同行动”第二轮选题征集

(投票截止时间为2月24日24时)