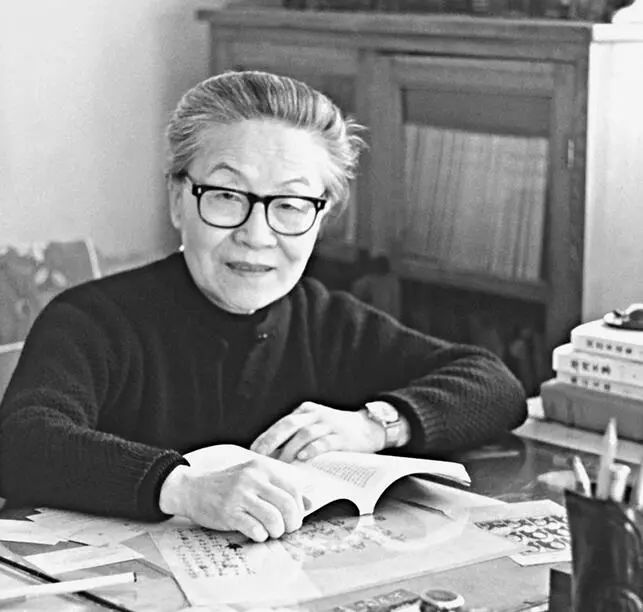

▲杨绛

明天是杨绛先生去世2周年,转载一篇文章,纪念杨绛先生。在文学史上,杨绛长久以来是一个边缘性的作家;在公众的视野中,杨绛常常被作为一段佳话的组成部分。多年前,钱钟书评价杨绛:“最贤的妻,最才的女”,现在,当人们提起杨绛,却往往只重视前者,而忽略了后者。妻子,不过是杨绛众多身份的一种,看待一个女人,一位文学家,如果首先看到的是她身为妻子的品德,未免流于偏颇。(原文首发自“凤凰文化”)

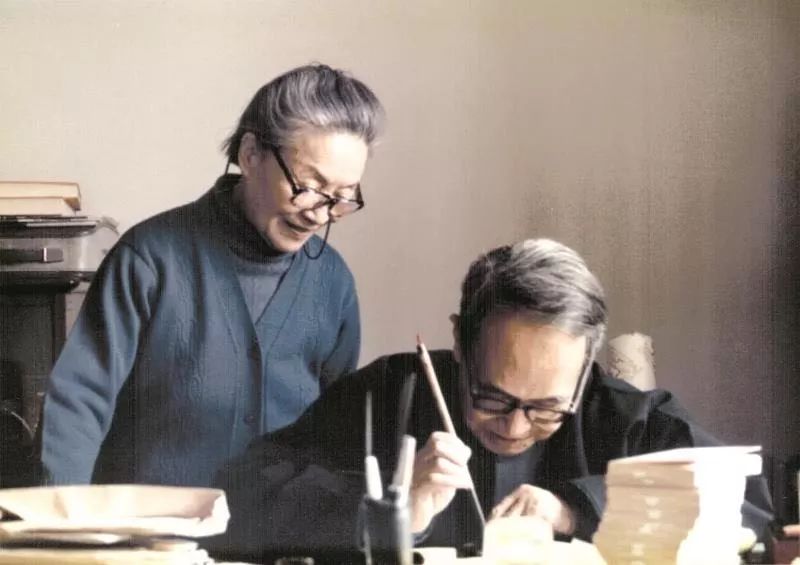

在钱钟书的文学创作中,杨绛就帮扶不少。以小说《围城》为例,在这部知识分子小说的创作过程中,钱钟书就极为重视杨绛的建议,字句的推敲、人物的刻画、比喻的斟酌,乃至整部小说的结构,甚至还有方鸿渐、赵辛楣、苏文纨等人口中的诗句,都留有杨绛灵感的痕迹。多年以后,《围城》拍成电视剧,片头那段著名的旁白——

“围在城里的想逃出来,城外的人想冲出去。对婚姻也罢,职业也罢。人生的愿望大都如此。”

便是杨绛的妙手。导演黄蜀芹回忆,工作之余,杨绛对剧本也多有斟酌,《围城》播放后,果然收获一片叫好。

自然,帮扶丈夫只是蜻蜓过水,评价杨绛的文学成就,还要看她自己的创作。

1980年,杨绛创作了可能是她分量最重的小说——《洗澡》。“洗澡”是建国初“三反”运动中的专有名词,意谓知识分子需要对自己思想“肮脏”面彻底“清洗”。这部小说以三部曲的形式出现——《采葑采菲》、《如匪浣衣》和《沧浪之水清兮》。前两部杨绛侧重于直白地叙述外部环境和人物内心的细节,第三部她却笔锋一转,节奏开始加快,语气开始升温,

通过对傅今、余楠、丁宝桂等文学研究所成员自我检讨过程的详尽展示,揭示了政治运动中人的心理的扭曲,尊严、意识、思维等都像积木般,被随意拆开重构。

这种生不如死的体验,可以以知识分子朱千里为例。他执拗。自尊,有书卷气,但“洗澡”过后,他只求一死,花露水、玉树油、脚气灵药水、烧酒等,都成了他试图自杀的工具。而在这场运动中,谁能顺利通过?出卖个人隐私、交出灵魂自尊的余楠。

《洗澡》隐晦而深沉,却漫散着挥之不去的荒诞和恐怖意味。

它的批判力度,不再停留于巴金式的浅层文化反思或知青小说般对右派、左派、施虐者、含冤者的简单划分,而是对人的自尊感和耻辱感,对人权的流逝有了更敏锐的洞察。

这份洞察力许是源于杨绛深厚的学识滋养。

即便是“戴着镣铐跳舞”,杨绛依然展现出她驾驭长篇的超凡能力。

杨绛的文字是克制的、平静的,但平静中酝酿着波动,克制中潜藏对大悲哀的鞭策。

她不仅善于书写知识分子,对生活中不同群体,尤其是女性,刻画中偶尔流露的评议也总能鞭辟入里,每个人物都不能用善恶简单评定,他们都囿于时代局限各有各的尴尬,读罢每每让人哭笑不得,细细思量又脊背发凉。无怪乎施蛰存说《洗澡》是

“半部《红楼梦》加上半部《儒林外史》”。

也许,是因为杨绛的文字不事“显露”,故而很多人初读她的作品并未体验到“大惊喜”,但如果我们沉下心来,细细品味,杨绛的文字便往往能展现出巨大的魔力,这魔力让你深深沉浸在她构筑的氛围中,这魔力让杨绛的文字显得十分亲和,仿佛邻居家和蔼的奶奶,笑着对你娓娓道来那陈年往事。快意的作品也许能让人突然惊喜,但事后想来,你有发现除了快感,似乎想不起其它。而杨绛的作品,掩卷多日后,主人公的所思所想,仿佛还在我们脑海中浮动。

钱瑗是个明白人,她说:“妈妈的散文像清茶,一道道加水,还是芳香沁人。爸爸的散文像咖啡加洋酒,浓烈、刺激,喝完就完了。”

翻阅杨绛的作品,我们发现她的聚焦常常在于“悲剧”,比如:个人的苦难、知识分子群体的变形、大时代的错误运动等,但杨绛笔下的悲剧,和很多作家的书写又大有不同。中国不少书写悲剧的作品,常常沉溺于大哭大闹,撕心裂肺,墙倒了,人没了,牛鬼蛇神闹哄哄,好不容易情绪冷静些,要声讨原因,所幸拉上几个代言人,声泪俱下痛斥,尔后,反省,原谅;或者自杀,毁灭。悲剧成了闹剧,逢场作戏,情绪被逼着挤出。而读者大哭一场后,细细思量,为何悲剧?又发现作者其实敷衍了事。

杨绛对于悲剧的态度,首先是尊重悲剧,这时候,她的理性和克制引领她,对待悲剧。不要“撒娇”,不要急着声讨,而是慎重反省,反省时代环境,反省决策与行动,也反省自身。不为谁开脱,不逃避壁垒,是什么,就写什么;看到什么,就表现什么。

也因此,并未标榜现实主义的杨绛,作品反而比很多蜚声文坛的现实主义作家更为“写实”,她对那个荒诞不经的时代,和人心变形后的探微,揭露地更加深刻。

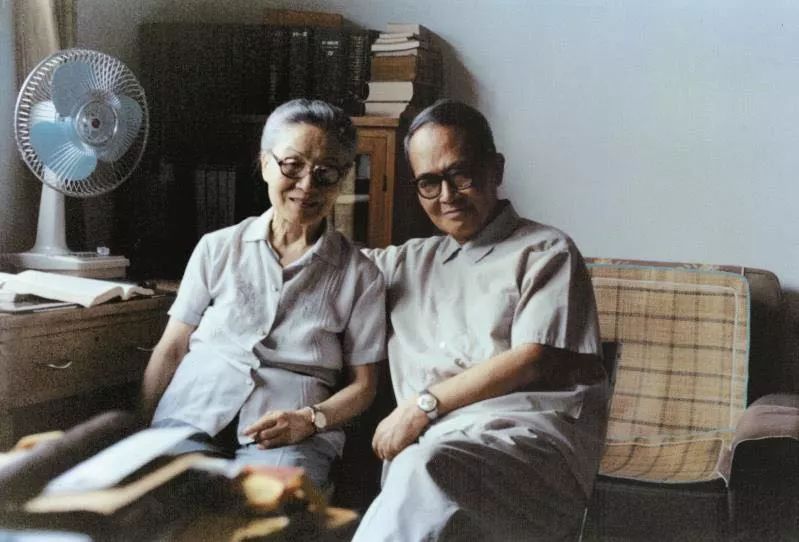

同时,杨绛的作品,擅于发现生活的有趣之处,哪怕个人身处苦难,也保有乐观,这并非是对苦难的粉饰,而源于先生本人对生活的热爱、对生命的珍惜。某种程度上,这一点与汪曾祺颇为相似。最典型的,莫过于散文集《干校六记》。这部题材仿照浮生六记的作品涉及杨绛和钱钟书夫妇二人被批斗惨遭下放的历史,若换做别人写,怕是满纸辛酸泪,止不住控诉。但这本《干校六记》却出奇地有趣,百看不厌。明明只是寻常琐事,和一些生活上的小插曲,可在平平淡淡叙来,舒舒缓缓说出之后,却令人不禁感动。

不是走出阴影坦然面对的智者,写不出这等文字。胡乔木评《干校六记》:“怨而不怒,哀而不伤,缠绵悱恻,句句真话。”诚哉斯言。

《洗澡》和《干校六记》这两部姊妹文本,以一个大陆知识分子丰厚的生活经验为依托,对1949年到1979年这三十年的悲剧进行了一次文学上的历史总结,在这份沉甸甸的总结中,杨绛超脱了钱钟书所说的“回忆悲剧三类人”:《记愤》或《记屈》者、《记愧》者和既不记忆在心,也没有愧怍的人。杨绛抱以的,许是冷静的洞察和灵魂的冷笑。

确实,杨绛缺乏如《百年孤独》、《追忆似水年华》、《白鹿原》般压箱之作跻身所谓大师的殿堂,但在中国当代文学史中,杨绛对于知识分子小说和学者散文的贡献,以及她在剧作和翻译上的尝试,都不容忽视。夏衍在观看了杨绛创作的喜剧《弄真成假》、《游戏人间》和悲剧《风絮》后,本以为不过书卷气女人的青涩之作的他,却惊地连连叫好,甚至笑道:“你们都捧钱钟书,我却要捧杨绛!”

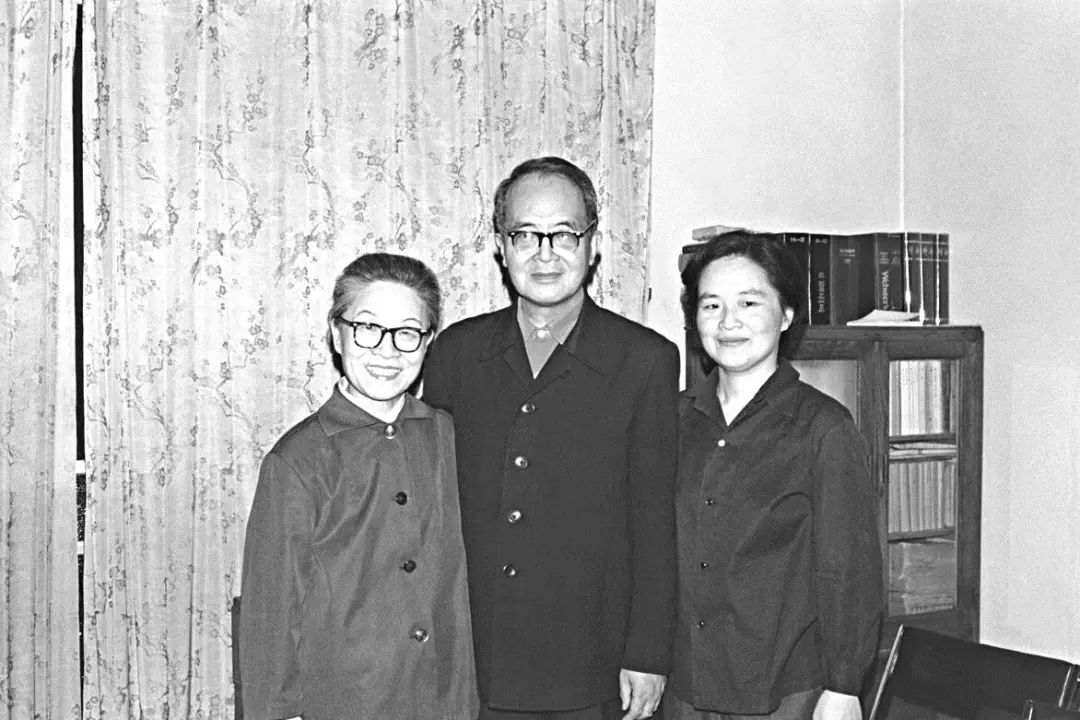

1981年与钱钟书和钱瑗摄于三里河寓所

只可惜,时至今日,尽管文学圈内部,对杨绛先生的作品已经有了越来越多的正视,但跳脱出小圈子,杨绛似乎依然还是“贤妻”,而文学家的价值,不过是“贤妻”的点缀,大家议论起杨绛的作品,只是《我们仨》、《我们仨》、《我们仨》...这恐怕是有些本末倒置了。

杨绛先生走了,但她的作品还留着,你们想她,就多读读吧。

附:真实的杨绛语录(节选)

杨绛原文:天生万物,人为万物之灵。天地生人的目的,该是堪称万物之灵的人。人虽然渺小,人生虽然短促,但是人能学,人能修身,人能自我完善。人的可贵在人自身。

杨绛原文:当今之世,人性中的灵性良心,迷蒙在烟雨云雾间。头脑的智力愈强,愈会自欺欺人。信仰和迷信画上了等号。聪明年轻的一代,只图消费享受,而曾为灵性良心奋斗的人,看到自己的无能为力而灰心绝望,觉得人生只是一场无可奈何的空虚。上帝已不在其位,财神爷当道了。人世间只是争权夺利、争名夺位的“名利场”,或者干脆就称“战场”吧。争得了名利,还得抱住了紧紧不放,不妨豚皮老脸,不识羞耻!享受吧,花了钱寻欢作乐,不又都是“将钱买憔悴”?

杨绛原文:多少人只是又操心、又苦恼地度过了一生。贫贱的人,为了衣、食、住、行,成家立业,生育儿女得操心。富贵的,要运用他们的财富权势,更得操心。哪个看似享福的人真的享了福呢?为什么总说“身在福中不知福”呢?旁人看来是享福,他本人只在烦恼中!为什么说“家家都有一本难念的经”呢?因为逼近了看,人世处处都是苦恼啊!为什么总说“需知世上苦人多”啊?最阘茸无能之辈,也得为生活操心;最当权得势的人,当然更得操心。上天神明,创造了有头有脑、有灵性良心的人,专叫他们来吃苦的吗?

杨绛原文:大自然不做徒劳无功的事,那么,这个由造化小儿操纵的人世,这个累我们受委屈、受苦难的人世就是必要的了。为什么有必要呢?

有一个明显的理由。人有优良的品质,又有许多劣根性杂糅在一起,好比一块顽铁得火里烧,水里淬,一而再,再而三,又烧又淬,再加千锤百炼,才能把顽铁炼成可铸宝剑的钢材。黄金也需经过烧炼,去掉杂质,才成纯金。人也一样,我们从忧患中学得智慧,苦痛中炼出美德来。

杨绛原文:了解自己,不是容易。头脑里的智力是很狡猾的,会找出种种歪理来支持自身的私欲。得对自己毫无偏爱,像侦探侦查嫌疑犯那么窥伺自己,在自己毫无防备、毫无掩饰的时候——例如在梦中,在醉中,在将睡未睡的胡思乱想中,或心满意足、得意忘形时,捉住自己平时不愿或不敢承认的私心杂愿。

杨绛原文:修身就是管制自己的情欲,超脱“小我”,而顺从灵性良心的指导。能这样,一家子可以很和洽。家和万事兴。家家和洽,又国泰民安,就可以谋求国际间的和谐共荣,双赢互利了。在这样和洽的境界,人类就可以齐心追求“至善”。

杨绛原文:理想应该是崇高的,难于实现而令人企慕的,才值得悬为理想。如果理想本身就令人不满,就够不上理想了。

杨绛原文:修身——锻炼自身,是做人最根本的要求。天生万物的目的,该是堪称万物之灵的人。但是天生的人,善恶杂糅,还需锻炼出纯正的品色来,才有价值。这个苦恼的人世,恰好是锻炼人的处所,好比炼钢的工厂,或教练运动员的操场,或教育学生的教室。这也说明,人生实苦确是有缘故的。

杨绛原文:受锻炼的肉体和灵魂虽有主次之分,肉体和灵魂却结合得非常紧密,是不可分割的整体。灵魂和肉体一同追求情欲,一同享受情欲满足的快乐,一同感受情欲不得满足的抑郁,一同享受满足以后的安静,或餍足、或厌倦、或满足了还不足,还要重复,或要求更深的满足。一句话,肉体和灵魂是一体,灵魂凭借肉体而感受肉体的享乐。

杨绛原文:每个人经过顺人情又合理性的锻炼,就能超脱原先的“小我”而随着灵性良心的指导,成为有道德修养的人。但人的劣根性是顽强的。少年贪玩,青年迷恋爱情,壮年汲汲于成名成家,暮年自安于自欺欺人。人寿几何,顽铁能炼成的精金,能有多少?

杨绛原文:肉体和灵魂是拧成一股的。一同作恶,也一同为善。一同受锻炼,一同不受锻炼。灵魂随着肉体在苦难的人世度过一辈子,如果随着肉体的劣根性纵欲贪欢,这个灵魂就随着变坏了。

杨绛原文:肉体和灵魂的结合有完了的时候。人都得死。人死就是灵魂和肉体的分离。肉体离开了灵魂就成了尸体。尸体烧了或埋了,只剩下灰或土了。但是肉体的消失,并不影响灵魂受锻炼后所得的成果。因为肉体和灵魂在同受锻炼的时候,是灵魂凭借肉体受锻炼,受锻炼的其实是灵魂,肉体不过是一个中介。肉体和灵魂同享受,是灵魂凭借肉体而享受。肉体和灵魂一同放肆作恶,罪孽也留在灵魂上,肉体不过是个中介。所以人受锻炼,受锻炼的是灵魂,肉体不过是中介,锻炼的成绩,只留在灵魂上。

杨绛原文:灵魂接受或不接受锻炼,就有不同程度的成绩或罪孽。灵魂和肉体结合之后,同在人世间过了一辈子。这一辈子里,灵魂或为善,或作恶,或受锻炼,或不受锻炼。受锻炼的品质会改好,不受锻炼而肆欲放纵的,品质就变坏。为善或作恶的程度不同,受锻炼的程度又不同,灵魂就有不同程度的改好或变坏。灵魂的品质就有不同程度的改变,不复是当初和肉体结合的灵魂了。改变的程度各各不同,灵魂就成了各各不同、各各特殊的灵魂。

《杨绛全集》

人民文学出版社

-end-

长按二维码,关注公众号