------据说搞村镇的都关注了我们------

(⊙v⊙)

近年来,国家、各省市相继出台系列推进城乡统筹发展、城乡一体化、建设美丽乡村等政策措施。在乡村规划和建设实践中,各项政策和技术的应用如果缺乏科学划分的空间载体,可能导致生态破坏、环境污染、产业结构不合理、土地利用率下降等危害。而对于西南山地区域而言,其地域、资源、环境等条件则更为错综复杂。在实际的乡村规划工作中,如何对众多基础材料进行有效的分类、筛选并提炼其核心要素,厘清山地乡村空间复杂要素分类及其内在相互影响关系,是科学开展乡村规划建设和环境整治等工作的重要先导。

关于乡村空间①方面的研究,多数学者认为是随着乡村地理学发展而产生,乡村空间即

“

组成乡村的各要素在一定地域内表现出的空间配置形态

”

[1],关于乡村空间的研究文献中,部分文献以构成乡村资源条件为介质,划定乡村空间分类标准[1-6],此类文献主要包括对乡村空间整体概括[1-4]和针对其中某具体资源的深入分析[5-6];也有以乡村外在表现特征为介质,从各自不同的研究尺度下划定分类标准[7-12],其通常以GIS、Voronoi图Cv值、景观格局指数等技术手段为依托,以乡村某具体表现特征如居民点分布、生态格局等为研究对象,由表及里探究特征背后的规律和本质,并对此现象进行总结和反馈。这些文献探讨了乡村空间的分化现象,以及针对某些特殊空间构成要素的深入分析。涉及内容虽然较多,但对乡村空间构成的解读往往自成一体,比较缺乏统筹性。且对于不同分类标准的解读和各构成要素之间的相互影响关系,大多作为过程产物而较缺乏相应研究。空间作为规划师完成工作的最终平台,规划行为最终都应有效落实到空间层面。因此,合理的划分空间载体对于任何规划行为而言都非常重要。

a.相互关系不明确,空间要素易遗漏

在乡村规划的实际项目中,规划师所获得的资料通常是纷繁庞杂的,前期调研成果若未经过统筹归类,则难以明确地贯彻于规划过程,容易造成调研成果与规划内容间的脱节。同时,乡村空间体系构建的缺失,容易导致规划设计要素的缺失,以及规划成果以偏概全。

b.规划意志占主导,规划策略易脱节

乡村发展因地域经济等综合因素,在城市中常见的大拆大迁模式往往难以施行。在空间规划层面上,乡村缺乏统筹的资源配比机制,意志主导的规划方法仍占主流,在实施过程中容易与实际情况脱节,出现不符合乡村发展一般规律和村民意愿的情况,降低了政策制定的科学性和合理性。

因此,在乡村规划工作中,合理的划分空间系统,明确系统内各要素的相互关系,才能更清晰地提炼影响乡村发展的重要因素,准确把握规划重点。

在乡村空间规划的实际工作中,许多学者对实践案例展开研究,并得到了宝贵的经验。朱东风通过对江苏省内村庄环境整治工作实践成果的调查研究及与其他政策的比对,得出结论即系统科学理论指导的

“

自上而下

”

型的空间规划方法是目前我国发展阶段下行之有效的整治手段[13]。申明锐认为乡村规划的作用是不同项目在农村落地的空间协调,因此应按技术标准对不同村庄的整治内容加以分类,并通过南京江宁区乡村规划为例对这一过程加以验证[14-15]。杨忍等针对普遍存在的乡村衰落现象,通过多个案例列举不同地域及社会经济背景下的乡村空间重构机制、路径及模式,并指出目前阶段乡村空间的理论体系完整度、类型及尺度划分等问题有待进一步的深入研究。本文在诸多实证案例的经验基础上,展开对山地乡村空间规划建设的理论体系及策略的研究。

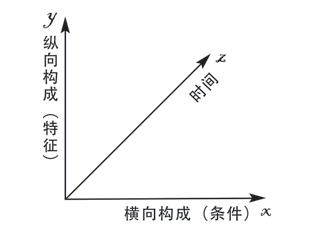

乡村空间是乡村发展的载体,本文将乡村空间构成体系解析为横纵坐标下的二维模式,在时间的发展过程中呈动态演进。横向构成即乡村空间的资源条件,如社会、经济、产业等,要素间是相互并列的关系;纵向构成即乡村空间的表现特征,如形态分布、场所空间、建筑形式等,按尺度划分层次,不同层次间要素是彼此包含的关系,两者随时间的变化呈动态化演进(图1)。不同的横向构成要素及其影响程度的不同产生多样的纵向要素,形成多元的空间内容,横纵要素间互为影响。

图1 乡村空间构成示意图

a.构成要素

基于文献研究及经验总结,本文将乡村空间构成在横向层面上以物质空间、非物质空间为标准划分,对乡村空间构成进行细化分类。其中,生产空间、生活空间、生态空间为乡村物质空间的构成要素,而经济发展、社会构成、环境背景作为乡村非物质空间的构成要素(图2)。

图2 乡村空间构成横向要素框架图

b.来源及特征

横向要素产生于人与环境的相互适应过程,且彼此间不断相互影响而随时间动态变化。人居环境是人类在漫长的进化过程中人与自然相互适应所产生的人工

—

自然动态平衡的生态系统,其适应程度与系统的复杂性和稳定性成正比。就物质空间而言,首先,人类从最简易的刀耕火种穴居,到

“

三生

”

空间构建的过程,即表达了人类与环境相互适应的进化过程。其次,

“

三生

”

空间并非进化的终点,它们作为变量条件相互适应和彼此影响,使系统朝更加复杂和稳定的方向发展。例如,产业的发展能够带动生活空间的改善,而人口的增加同样会促进经济增长。因此,空间横向要素是各种自然和社会因子相互影响和作用的结果,他们的构成是动态发展变化的。

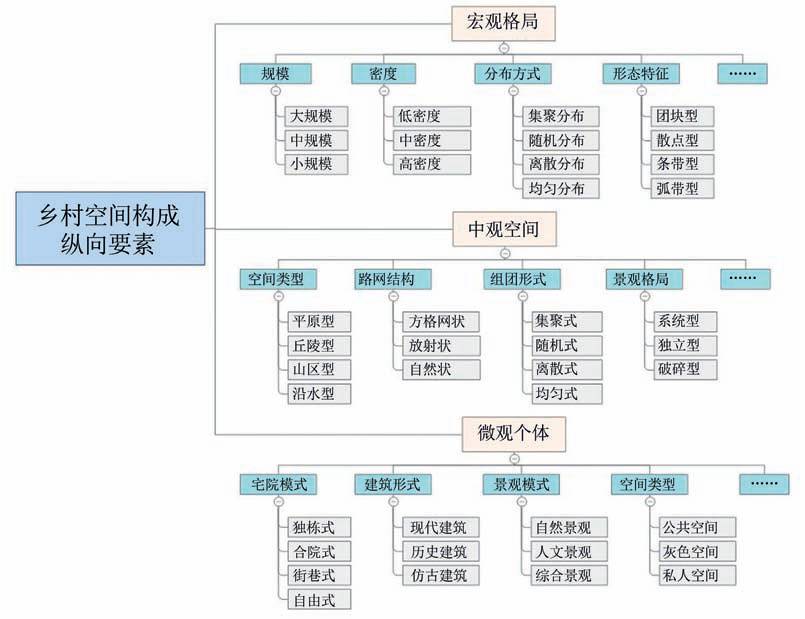

a.构成要素

本文将乡村空间纵向构成从尺度上划分为宏观、中观、微观三个层级,分别指向乡村区域特征、乡村个体特征及村庄内部特征,并对不同空间尺度下的构成内容作如下归纳:宏观层面上,空间特征体现在区域内村落的规模、密度、分布方式及形态特征规律等方面;中观层面体现在单个村庄的类型、路网结构、组团形式等方面;微观层面体现在院落环境、建筑形式、景观等方面(图3)。

图3 乡村空间构成纵向要素框架图

b.来源及特征

纵向要素源于横向资源要素的构成内容及作用程度的不同,且在不同尺度下均有所体现。乡村受经济产业、区位交通、地理环境等诸多横向因素构成差异的影响,从而使其在发展进程中呈现出不同的形态特征,且同样是动态变化的过程。

较城市而言,乡村对原生环境有着更高的依附程度。较平原地区而言,山地空间更加立体,生态系统的构成更加复杂,且对周边区域环境有更广的影响范围。自然地貌和生态环境的差异性导致了山地乡村生产生活方式的差异,也进一步作用于乡村经济和文化的发展过程中,在山地乡村的规划建设中是不可忽视的。同时,在一些山地乡村区域由于历史环境及过去长期与外界交往不便等原因,易于形成村庄内独特的人文及自然资源。因此,在山地乡村规划建设中,应对涉及到的横、纵因素进行全面总结和深入提炼,使其成为乡村规划与建设前期调研工作中的重要组成部分。

a.于横向要素解析下的资源配置模式

由于山地村庄建设人力财力相对有限,因此统筹的资源配置模式对于乡村合理发展至关重要。通过横向要素的整合提炼,能够对山地乡村现状的综合实力进行初步判断。同时,能全面评估村庄在镇域及市域内的发展等级。评估结果能够为不同目的导向下的政策制定及资源配置提供相应依据。

针对横向要素的调查研究,应做到以下两点:(1)统筹全面。要素统计应把握乡村整体发展态势,不能以偏概全。既要看到村庄的社会经济发展,也不能忽视其人口、自然等要素的存在,才能得到相对客观、有效的评估结论。(2)突出重点。对于在调查过程中发现具有显著优势的要素(如特色产业优势、独特人文地理风光等),应给予重点关注,在规划建设及政策制定中有针对性地提出发展措施。

b.基于纵向要素解析下的形态设计理念

山地乡村规划实践中,聚居点布置、建筑密度及容积率、房院户型等形态设计,应与村舍不同的外部环境相结合。通过对纵向要素的归纳和梳理,把握不同自然及人文条件下的山地乡村形态发展态势,因地制宜地开展形态设计工作,才能避免设计成果与村舍环境、村民意愿相违背。

针对纵向要素的调查研究,主要应做到以下两点:(1)形态设计宜结合不同尺度层级。在设计之初应先对不同尺度予以界定,离开尺度的形态设计是不存在的,也必然是不够全面的。(2)每一层级宜以上一层级为指导和前提。对于地区内纵向要素的提炼,不仅要着眼于自身的尺度范围,更需要将上一层级更大范围内的纵向要素作为指导因子,确保形态设计的整体性和连贯性。

c.基于横、纵要素综合比对下的增缩配比机制

在规划工作中,对于具有突出优势的村落,如具备优势产业、良好的对外交通线路、临近周边城区等条件时,在产业规划、环境整治、社区建设等方面应把握机遇实现重点改善。而对于远郊型山地村庄,在交通不完善、人口偏低、耕地较少的现实情况下,尊重客观条件,在发挥以政府为主导的扶贫计划的同时,村庄整治应在有机疏散的前提下分片集中,对村内各聚居点实行精明收缩的统筹规划[16],这种分散与集聚辨证统一的增缩配比关系,也是未来山地区域空间演进的必然趋势。

横向要素代表村庄资源条件,纵向要素代表村庄表现特征,两者分别从正、反两方面构建村庄阶段现状及体现未来发展潜力,共同作为村庄人口、房屋变化等增缩配比的现实依据:(1)通过资源统筹分析,划定村庄发展等级。(2)通过现象总结归纳,反推村庄发展潜力。以乡村纵向要素即表现特征为研究对象,对横向因素进行总结和反馈,同样能够为村庄建设发展方向提供一定的指导。

基于空间分维的山地乡村规划——以复桥镇美丽乡村规划为例

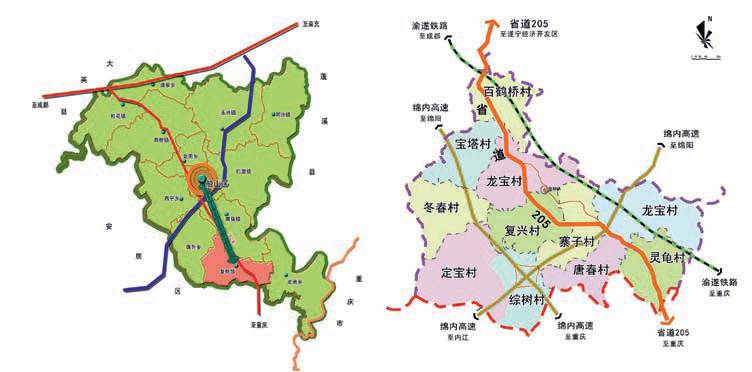

本文基于乡村空间分维理念,以遂宁市复桥镇美丽乡村规划为实例,将各村横向要素进行提取和综合比对,同时,针对地貌环境、道路交通两个主导横向因素下的纵向空间特征进行分析。最后,结合分析结论提出相应建设策略。

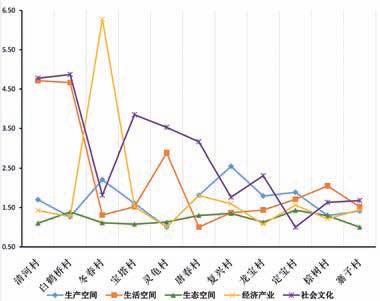

a.横向空间构成分析

复桥镇位于四川省遂宁市船山区南侧,是遂宁市的南大门,全镇幅员面积32.7平方公里,共辖1个居委会和11个行政村,现状总人口约20000人。现经现场勘察、资料收集、专家论证等方式,提取复桥镇横向空间构成的代表因素,将该项因素中最劣势村庄得分赋值为基础分1分,其余村庄以对最劣势村庄相对比为该村庄得分(表1)②。将各项得分结果经可视化分析得到统计图,图中分数越高,代表该村此项要素在全镇中所占优势越明显(图4)。由图可见,复桥镇各村在人均耕地、高洼地占比两项因素中得分相差较小,因此各村在此项中实力较为均衡;在危房占比、人均产值、贫困人口占比三个方面,各村间的差距比较明显。其中,冬春村因发展特色蓝莓产业,人均农产值高出其他村庄5~6倍,成为该村突出优势因素。总体而言,综合各项因素得分,清河村总分最高在全镇整体实力排位第一,寨子村总分最低在全镇中排位最末。

表1 复桥镇各村横向空间要素综合分析(

注:数据源自复桥镇行政村具体情况调查表。

)

图4 复桥镇现状横向要素得分统计图

b.纵向空间构成分析

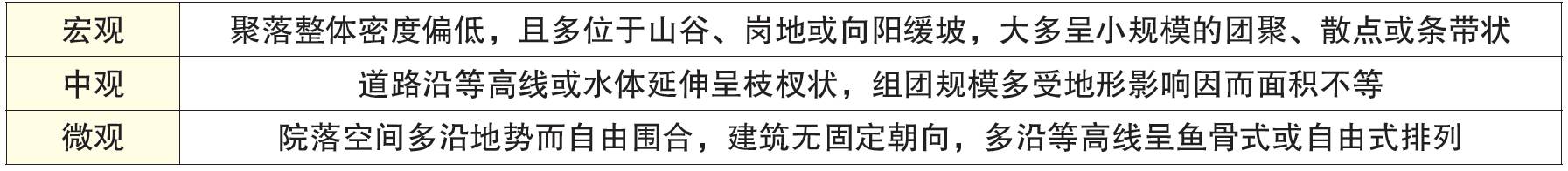

(1)地貌环境影响下的复桥镇

地貌环境是影响山地乡村空间布局的重要自然因素。复桥镇地处四川盆地中部,地貌为侵蚀丘陵,以中丘、浅丘为主。现状用地中,高坡及低洼水渠等不宜建设区域面积约占各村总面积的10%左右,村庄现状聚落分布多沿坡度较缓的山丘,避开高差大的山体和水渠,形成依山就势的形态。村内各组团规模普遍较小,布局分散且相互联系不便,建筑多沿地形呈不规则朝向(表2)。

表2 地貌环境对复桥镇村庄纵向空间影响

(2)道路差异影响下的复桥镇

道路条件是影响山地乡村空间分化的重要社会因素,主要包括对外交通及村内道路的便捷程度等因素。复桥镇现状境内主要对外交通即省道205,自北向南穿过该镇,除此外无其他对外交通,内部道路包括硬化路、土路两种等级,宽度2~3.5米不等(图5)。

图5 复桥镇及镇内各村交通关系图 (

注:图片根据《船山区复桥镇幸福美丽新村规划(2016-2030)》绘制。

)

在美丽新村规划建设工作中,通过地形图实测、实地调研采访等方法,获取各村道路修建情况(表3)。由于村庄房屋建设、产业发展等对于道路有着较高程度的依附,因此,在其他条件相近的前提下,近期规划年限中村落的人口及房屋变化趋势一定程度上受到该村道路条件影响。

表3 复桥镇各村现状道路修建情况(

注:数据源自复桥镇行政村具体情况调查表。

)

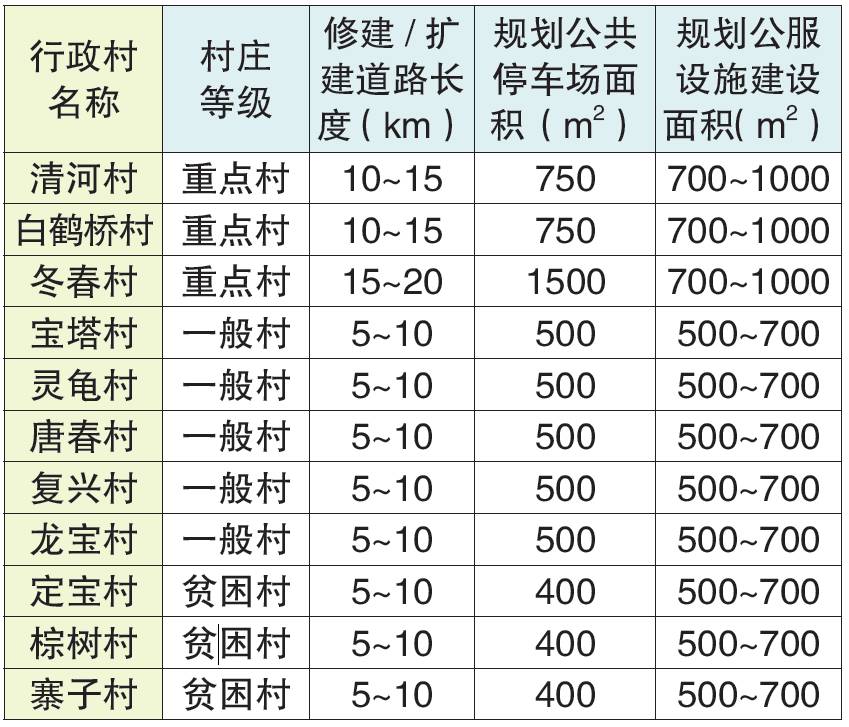

a.合理的资源配置

基于复桥镇横向因素的分析结果,能够对各村现状的综合实力初步了解。由于村庄建设人力财力相对有限,此项研究成果为不同目的导向下的决策制定及资源配置提供了依据。跟据横向空间调查结果,将复桥镇各村划定为三个等级,分别为:重点村、一般村、贫困村,在修建房屋数量、道路设施长度、停车面积、公服设施建设面积等方面,根据村庄现状综合条件及四川省乡村建设要求划定的不同建设指标,对道路及其他公服设施建设进行逐步的改善和推进(表4)。

表4 复桥镇各村近期设施统筹建设指标一览表③ (

注:数据源自复桥镇行政村具体情况调查表。

)

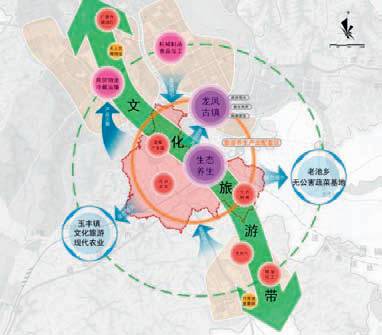

b.特色的资源与产业优势

特色资源是乡村空间中具有突出优势的横向要素,为乡村走差异化发展提供了条件。山地乡村因其特殊的生态环境和用地功能,往往不宜发展第二产业,特色资源为提升村庄实力、加速乡村经济社会发展带来机遇。

复桥镇内现有特色资源为特色农业的生产和加工(花卉、蓝莓等),因此,在镇域产业规划中,依托特色农产经济,以场镇为核心沿

205省道规划建设文化旅游产业带,从而盘活镇内整体产业发展(图6)。在新村规划建设中,冬春村凭借特色蓝莓种植产业,使该村产值在全镇各村中具有显著优势。因此在政府主导的前提下,将有条件引入市场资金,依托蓝莓种植打造村庄特色产业,规划建设高端

“

蓝莓基地

”

3000亩,种植蓝莓、药材、花卉等农作物,形成全镇产业发展带中的重要节点(图7)。同时,凭借高端农业建设发展生态观光农业和乡村旅游业,带动村民脱贫致富。

图6 复桥镇区域产业协调规划图 (

注:图片来源于《船山区复桥镇幸福美丽新村规划(2016-2030)》。

)

图7 冬春村产业布局规划图 (

注:图片来源于《船山区复桥镇幸福美丽新村规划(2016-2030)》。

)

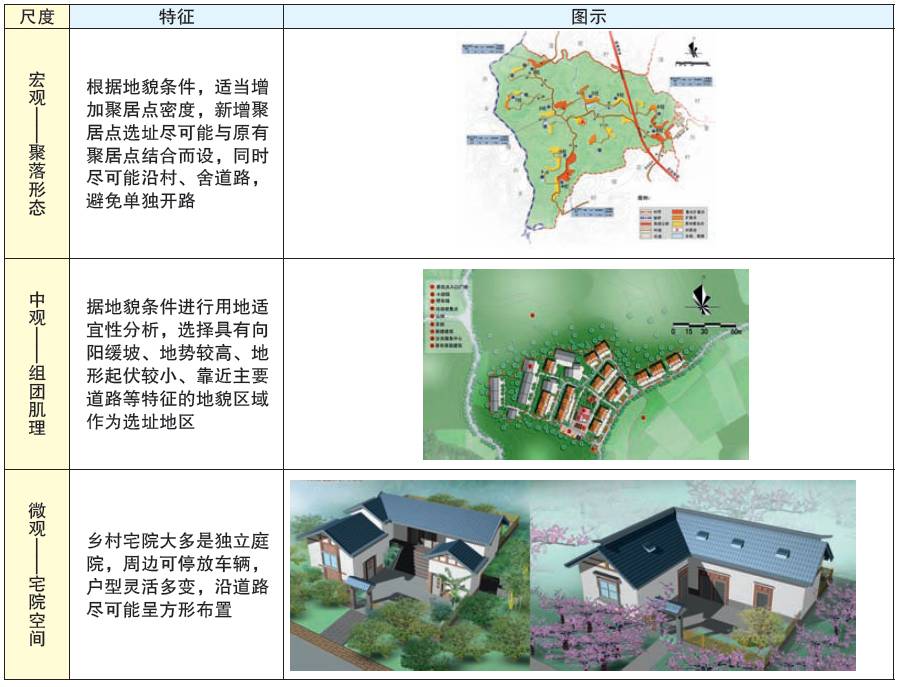

c.适宜的形态设计

根据复桥镇现状地貌特征分析结果,在美丽乡村规划建设中,分别在宏观、中观、微观视角采取相应措施:聚落形态布局层面,结合相关建设指标及地形条件,适当引导集聚发展;集中的重点聚居点选址层面,根据综合条件进行用地适宜性分析,选择具有向阳缓坡、地势较高、地形起伏较小、靠近主要道路等特征的地貌区域作为村民住宅选址;对于院落民宅的规划,则以导则形式提供房院户型,具有一定的灵活性(表5)。同时,村庄道路及其他基础设施的形态布局亦应考虑地形因素,避免使用不便或建设成本过高。

表5 地貌环境影响下的复桥镇纵向空间特征(

注:表中图片来源于《船山区复桥镇幸福美丽新村规划(2016-2030)》。

)

d.精明的增缩配比

通过对复桥镇横、纵空间分析成果的综合比对,结合人口发展趋势和相关上位规划,最终划定规划末期各村人口、房屋建设指标(表6)。对于不同发展等级的村落,采取不同的指标体系。同时,针对具有突出产业优势的冬春村,在人口及规划建设上重点提出危旧破损房屋的改造计划,增建4个重点聚居地,加强宅基地建设,促进人口增长,进而助力该村经济产业发展。而在无明显优势产业支撑的村庄内,村民适当向场镇集聚,因此人口变化以机械减少和少量自然增长为主,总体上呈下降趋势。