最近几天一直在试用研究陌生人社交的产品

,有了一些阶段性的结论,跟大家分享下。

陌生人社交的定义与价值

陌生人社交指的不应是一类产品,而是一类需求:用户期望能通过与人社交满足特定的需求,如婚恋、兴趣交流、约pao或社交虚荣。

陌生人社交通常不是产品的全部价值,像陌陌作为陌生人社交的龙头,其商业化的直播、游戏的部分,社交价值就弱化了许多,属于泛娱乐的范畴。

另外,陌生人社交也不一定就是产品的主要价值。微信是熟人社交工具,但其“附近的人”、“摇一摇”、“群组”等功能,就具备陌生人社交的价值。像知乎的社交效率再低、私信再难用,也妨碍不了知乎变成约pao大户。

从大面上说,陌生人社交的价值公式是这样的:

陌生人社交产品价值

=

用户流量

×

社交效率

×

用户真实性

可以逐一解释。

用户流量:有多少用户在?

用户流量是所有产品都绕不开的难点,尤其在流量费用日渐昂贵、巨头垄断日渐成型的今天。

陌生人社交的流量之难,可分三点:

第一,明确目的的社交需求天花板。

陌生人社交的目的是婚恋、交友或约pao,婚恋几乎是一次性的需求,交友和约pao的天花板也较明显,每个人能维系的朋友和pao友数量有限。

早期陌陌流行的签名档是:“愿得一人心,一起卸载陌陌”。

第二,两性用户供需不均。

从刚才的三个目的看,国内的女性用户都是不够积极的、相对被动的。供需失衡虽然会让女用户有“被捧上天”的感觉,但也同时带来了大量的骚扰问题,体验很差,会导致女用户流失;同时男用户由于收到回复概率太小、匹配效率过低,也会流失。这就陷入两性供需更加失衡的恶性循环。

第三,需求弱:唤醒难、持续动力差、可替代品多。

不像“查东西”、“买东西”、“打车”和“叫外卖”这样的刚需场景,用户能够有足够强的动力去寻求产品,陌生人社交的需求是存在巨大不确定性的。

许多陌生人社交场景的效率很难做到每次必中(找到能聊的人),所以体验也是跌宕起伏的,更难让人持续地去使用。

另外就是,在“无聊”和“想认识陌生人”的心理场景下,用户也有足够的替代品去用。玩游戏、刷抖音、逛酒吧,对于许多年轻人更受欢迎,也不存在太高成本。

需求弱

这一点是最核心的难题,在社交效率无法做到高到让用户持续打开的前提下,用户留存就需要靠别的方式来完成。

直线救国

用其它更高频刚需的方式留住用户,然后继续推进社交大业,恐怕是陌生人社交的唯一出路。

14年,陌陌就遭遇了明显的瓶颈。唐岩迫切想要把纯粹的社交工具转变成内容工具。

他说:“只有功能属性的开放式社交平台,非常不好搞。天天找陌生人聊天,持续性动力是问题,如果匹配不上,挫败感就会很强。没有内容消费,总不能把聊天记录当内容吧?”

后来,陌陌成功转型成泛娱乐产品。虽说仍然是工具,但单纯的“社交匹配工具”和具备直播功能、有大量内容可消费的“社交娱乐工具”,在吸引用户、做用户留存方面,天差地别。

同样存在用户流量问题,没有破局成功的,是 Same。

Same 在社交效率层面做得足够好,因为它是封闭社区,每个小圈子都能极有效地交流、认识朋友。也同时因为它是封闭社区,内容无法做到有效分发。没有好的内容价值,就没有好的用户流量,单靠社交效率依然不足以支撑用户价值。

所以我们可以看到市面上常见的强社区+弱社交,或者强工具+弱社交的产品形态,反而颇有市场。知乎私信很烂,不耽误社交;豆瓣的几个小组一度成为全国最大的线上组织;QQ 在尝试扩列功能;即刻也在努力转型,从资讯工具向社交进军。

唐岩提到了“把聊天记录当内容”,现在不少社交产品(Soul、Join)依然在试图用类似“把朋友圈当内容”来组建内容社区或兴趣社区。但从现有社交产品的信息流来看,内容质量堪忧,就是未成年用户居多的日常生活琐碎集合,不足以支撑有价值的内容输出。 虽说用户社交效率很高,但黏性很弱。

对于依然在强行探索“我的社交效率比别家高,就能成功”的产品,除了婚恋这类刚需产品,感觉上,都会面临转型和陨落的命运。

社交效率:能否匹配到对方?

我在过去的文章里提到过,陌生人社交最应该提供的是场所+话题。这实际上就是提升社交效率、降低社交成本的核心。

社交效率是两点:场所提供给的准入门槛,和提供识别的工具。

对有些产品来说,调性和使用难度天然就屏蔽掉了一些人。充斥着二次元的产品,B站这样的视频工具和快看漫画这样的阅读工具,已经做了第一轮筛选。

就像私人俱乐部的会员,一般人没有门路进去。

地理位置在许多社交场景来说,是重要的限制条件,也是绝大多数产品要添加“附近”功能的原因。在同一个城市远一些还可以接受,天南海北的交友,奔现可能性太低。

另外,个人资料,朋友圈,后来流行的私人问题回答,算法智能推荐,都是用工具在让筛选变得更加精确。曾经火过一阵的如故,就是主打三观匹配的社交工具,是以心理测试来试图提升效率的尝试。

值得一提的是,识别工具是把双刃剑,在识别变高效的同时,也可能导致识别所需的成本过高。

举个例子,个人资料需要填写的信息越多、朋友圈内容越多、对问题的回答越多、心理测试的程度越高…… 匹配的效率自然就高。但是在这之前,用户的门槛就比较高了,缺乏接受度。接受度低和匹配效率低,就成了一个恶性循环了。

用户成本最低的是探探,颜值社交只需要上传照片,剩下的就是划划划,简单粗暴。这对男女不均衡的平台中的女用户非常友好,不需要再去接受各种男用户的骚扰,要聊天首先必须得到自己的欣赏。(据一篇文章报道说,探探的男用户会喜欢60%的女用户,女用户只喜欢6%的男用户。)

不过,探探在“颜值”一关做得足够高效,却在后面聊兴趣、聊三观时完全起不到作用,效率依然低得够呛。

这也是为什么前文提到,社区+社交或工具+社交的方式较好。因为用户如果本来就有常用的工具在看内容、写内容、有完整的用户画像(尤其是社区),那基于这些内容和画像,做用户匹配,岂不是一件既高效又低用户成本的事情吗?

场所天然就能筛选人,而且提供足量的用户画像(喜欢同一部漫画,背后代表着年龄、喜好、文化程度等多个因素的相似度),也是网易云音乐、B站、快看漫画,甚至闲鱼、淘宝,(还有人说百词斩)都能够产生陌生人火花的缘故。

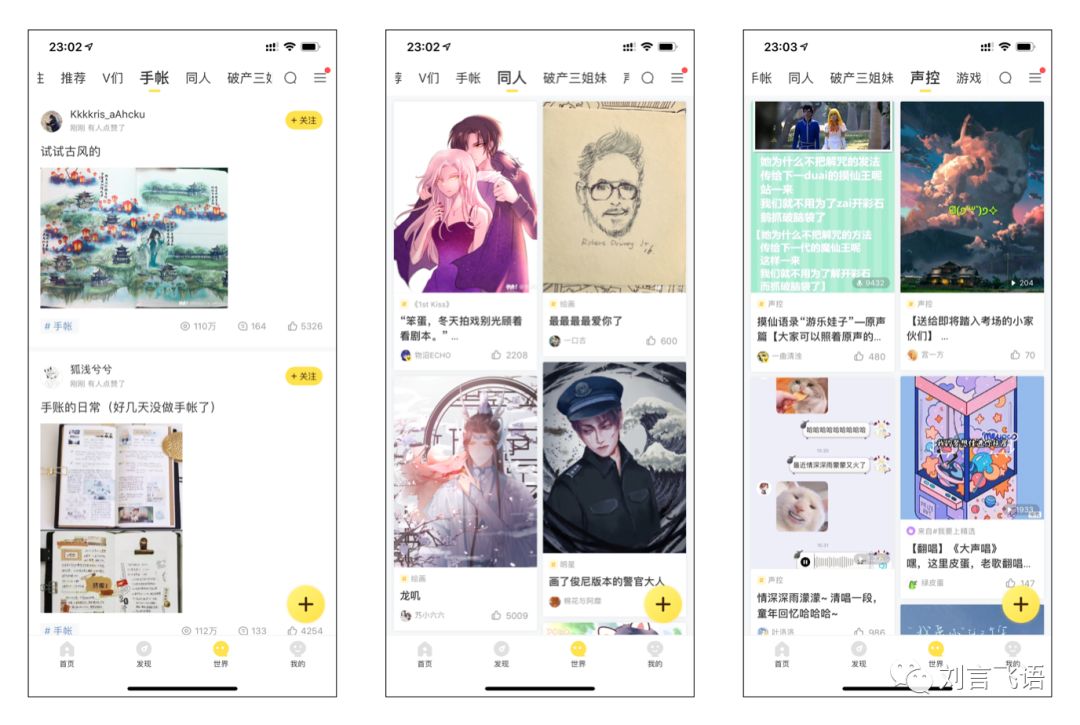

(B站的弹幕和快看漫画的同人社区,都是孵化社交的好场所)

用户真实性:能否确保有效社交?

对绝大多数陌生人社交产品来说,到匹配结束,两个人建立了联系,用户需求就基本得到满足了。

因为不管是对于目标明确的,比如结婚、谈恋爱、线下交友的情况,还是原本就是结识网友、获得社交虚荣感、不希望转移到线下的情况,一旦确立1对1的私人社交关系,就通常会转移到了微信和QQ。

要硬拽着用户留下来1v1社交太难了。这也是飞聊最难解决的问题,依靠兴趣社群来攒用户,社区和内容哪怕做得再优秀,用户一旦有私下社交的诉求,就很快流失。

当然

也有例外,比如宁夏的农民兄弟就把快手当

IM

用,平均一人每天发

70

条消息。

(多闪就很糟糕了,企图用新的沟通方式来替代微信,过于艰难。

)

在最后的环节中,核心需要担心的,其实是

真实性的问题

。这始终是大多社交产品的痛点。

每个人都在网上拥有自己的特殊人设,努力向别人展现自己好的一面、隐藏不好的一面。严重的就会有不少欺骗性质的表演,像常说的知乎大V“人在美国刚下飞机”、“在知乎分享你刚编的故事”。网络社交场中这是常见的病态。

跟虚假人设比起来,照片P图恐怕都算是小事情了。不过对严肃社交,尤其婚恋来说,小小的P图可能就是致命的因素。

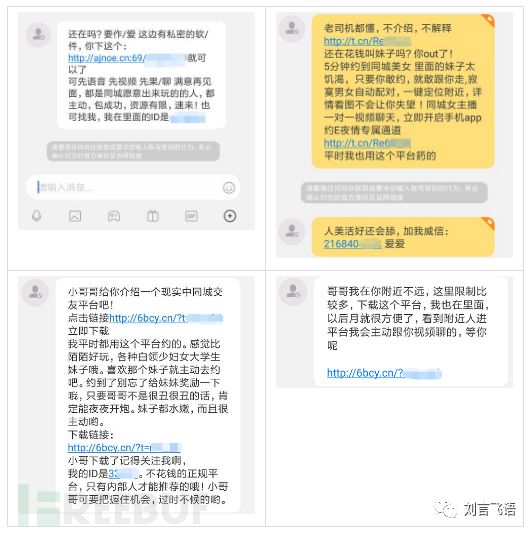

另外就是,大量的黑产遍布在这些社交平台。其中垃圾广告、营销信息居多。

(图源:

灰产圈)

还有就是骗财骗色的。卖茶叶、卖酒、卖成人用品的算好的,还有不少是利用了宅男的弱点,骗红包后立马拉黑,更狠的说不定就来一个仙人跳。

若真正到社交的最后环节才发现被骗,这中间高昂的沉没成本(甚至包括骗财骗色),会让受骗的用户,再也不信任这个平台。

用户规模与社交效率的相互影响

滴滴这样出行市场的交易中,规模和效率的关系是相辅相成的。有了效率,用户感知就变好,更容易留下来,也就更有规模;有了规模,司乘匹配就更有确定性,效率就更高。陌生人社交的匹配也有这个特性。

虽说在时空环境上,陌生人社交匹配可以扩大到全城,可社交本身又加入了诸多的限制因素:年龄、家庭背景、职业、文化程度、收入、兴趣爱好等等。要匹配好,还真的不算简单。

而且,对有迫切交友诉求的用户来说,在APP上傻等对方的回复,也不是件有乐趣的事情。这种时空条件的约束也会存在。

综合来看,大多数工具的社交效率并不比出行高,甚至应该说远低于出行。平均遇到一个合适可交流对象的概率很低,而遇到他/她所需要花费的成本很高。

所以对约束条件极多的婚恋匹配,传统的生意都可以做成跟猎头中介一般,有专门机构去打理。

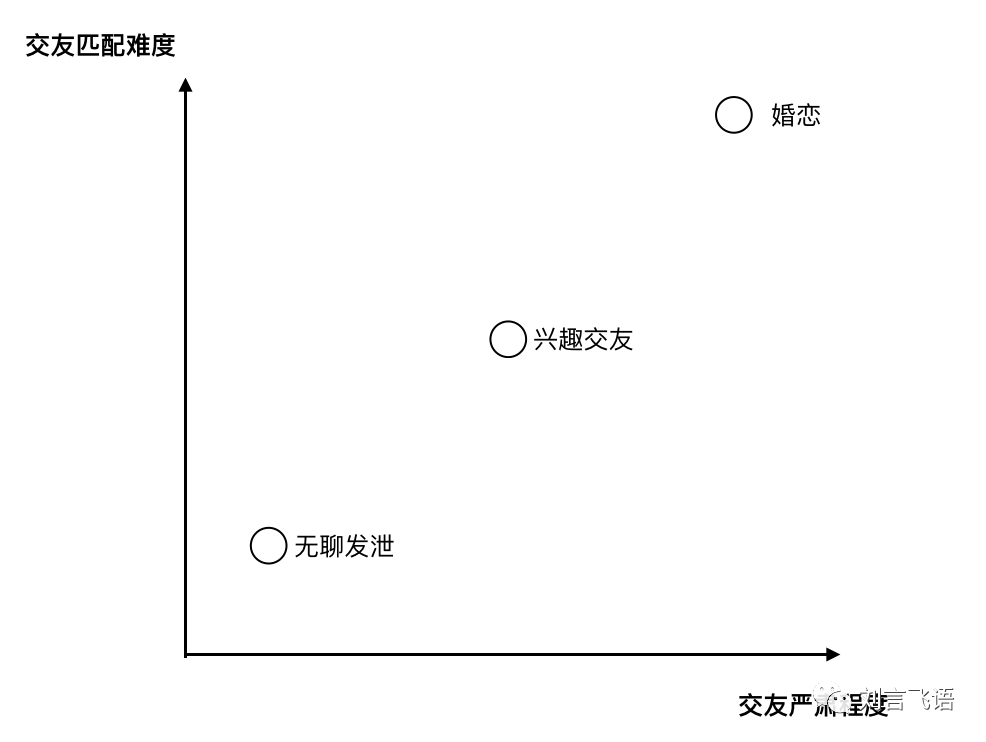

因此大致可以看出,越是严肃和要求高的交友场景,匹配难度越大,就越需要规模。

效率需要规模,规模反过来也需要效率。

婚恋这类低频的需求,用户对效率的要求没有太高,不指望每次都有收获;而兴趣交友、约pao、打发时间、发泄等高频的社交需求,用户就对效率要求变高。