喜欢设计点击上方 “

空间设计

” → 点击右上角“...” → 点选“

设为星标

★

”

来源:一席(ID:

yixiclub

)

本次演讲出自

2019贝壳新居住大会

一席with贝壳分论坛。

建筑完全可以变成一个产品,像宜家的家具一样,不仅可以实现平板运输,也可以实现DIY的做法,居民可以自己去安装。你在网上下单,下单完之后就可以给你快递过来,自己去做一个组装。

社会设计的规模化

谢谢大家,我先介绍一下我们是谁。我们叫“众建筑”,大家从题目应该就能看出,我们希望关注大众,以及关注大众背后的社会。

我们归纳了一下我们现在最关心的几个问题。首先,我们现在是在一个非常工业化的大环境里,所有人都在用工业化的产品,大家在用手机,在用汽车,也只有在工业化的情况下,才有可能用一个比较便宜的价格,买到一个质量不错的产品,然后让大家有一个好的生活,这是工业化的大的经济带来的一个好处。

第二件在我们工作中很重要的事,就是对人的尺度的关心,以及对人的生活的关注。第三个是对我们现在面临的城市更新、城市创新的规模化的思考。最终我们把它们都归结到一个社会设计的问题。

社会设计是什么?就是当建筑师、设计师在面对一个社会问题的时候,通过设计比较积极地去解决应对。通常,建筑师在做一个设计时,他所面对的都是一个非常具体的,可能也是唯一的一个项目,所以他解决的是一个非常具体的问题。

在这种情况下,建筑师这个行业和刚才提到的手机、汽车行业相比,其实是一个比较落后的状态,它没有实现真正的工业化,还处在一个定制的状态,所以建筑师对社会的影响力是非常有限的。

我们就想,建筑师怎样才能通过一系列的方法,让他对这个社会的影响力能够尽可能地大。我们想到的一个方法就是规模化——把设计变成一些方法,以及把建筑变成一个产品。

所以我想把我们这一路探索的过程做一个比较系统的梳理,先从我之前在一席讲过的一个

内盒院的故事

来开始。

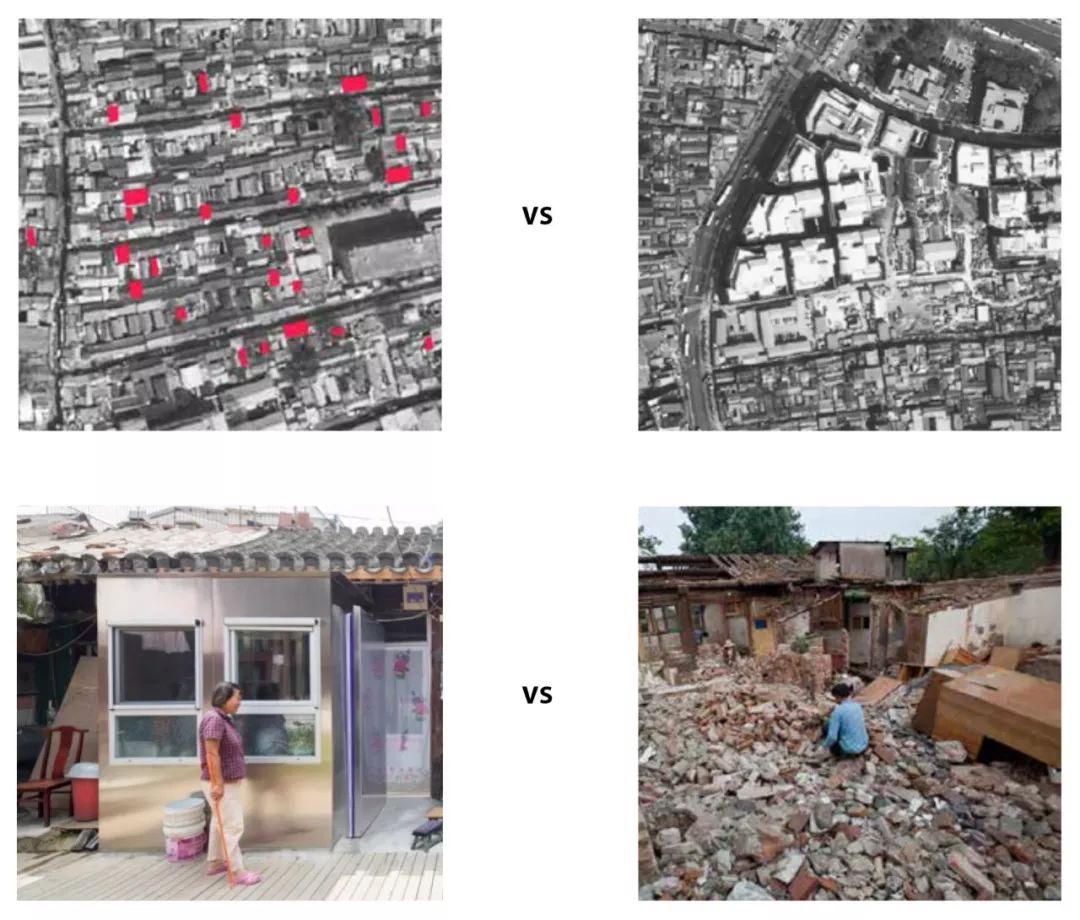

内盒院它面对的是每个城市都在经历的城市更新的问题,我们常常会看到两种反差很大的处理方法。

左边是一个非常整体的保护,它所做的工作比较像针灸一样微更新的做法;右边是很常见的情况,就是大规模的拆改,带来的社会问题也比较地明显,很多人被迫搬离了他原来居住的地方,他原来的生活一下就被完全切断了。

这就是大栅栏,它在北京非常中心的一个城区,左边是航拍的地图,我们可以看到完整的城市肌理。右边是乾隆时期的手绘地图,大家比较一下会发现,整个城市的胡同的肌理得到了一个非常好的保留。

但是当我们走进胡同里面去的时候,会发现居住在四合院里的人的生活状态其实很糟糕,所有的房子都有不同程度的破损,有潮湿、漏雨的问题,以及冬天非常地寒冷。

所以在这个情况下,就出现了一个非常大的矛盾,从大的背景来看,我们需要对这个地区进行保护,所有人可能都会觉得这是应该的,另一方面,居住在里面的人需要承受保护带来的压力,他自己的生活需要继续,他需要满足自己居住的舒适度,而不能说因为要保护就让他住得不舒服。

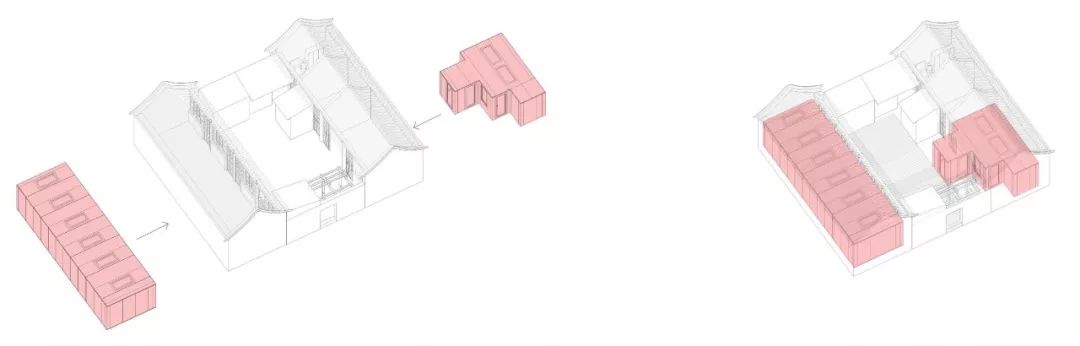

所以我们提出了一种方案,叫做内盒院。

就是在老房子完全不动,保留原有主体结构的情况下,快速地置入一个预制的模块系统。

这个复合板系统采用的是一种非常好的保温材料,比现在经常用的挤塑聚苯板这种保温材料的保温性能还要好一倍,而且它本身也特别地轻。

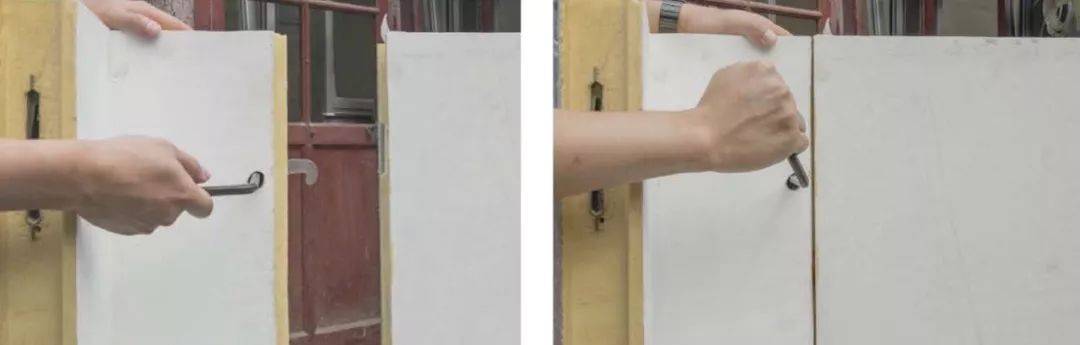

用一个简单的六角扳手,就可以把这个房屋快速地组装完成。

我们在工厂里面把整个板材系统全部做完之后,它全部都可以拆解成一个平板,然后通过类似宜家的平板运输的方法直接被运到胡同里面,管线也可以预先在板材里面去做预埋。

胡同里面很狭窄,而这种材料就可以比较容易去适应这种环境。所以它实际上就是一种做产品的方式,通过工厂加工的方法得到比较好的质量和比较低的价格。

它非常地节能,造价可能只有重建的一半左右。

比起重建整栋房屋,它可能只需要一天两天就可以搭建完成。而搭建只需要用到一个工具,大部分人都可以完成这个工作。

我们在这个地区做了很多内盒院的改造,大家看到的就是其中的一个。

它有夹层,底下可以有一些办公、起居的空间,顶层可以居住。

这个其实就是我们自己的办公室,我们给它设计了一个上翻门,把这个门打开之后,室内外就完全连通了。

我们希望能看出来新和旧两种不一样的状态,所以我们保留了不同历史阶段的老房子,比如右边这个是有一百年历史的老房子,中间是文革的时候重新盖的,使用的是机平瓦,等等。

插件系统有几个不同的门的做法。这是刚才提到的上翻门,它用一套气撑的系统去实现打开。

这是另外一扇可以打开平移的大门,打开的时候可以跟胡同的居民有一些非常好的交流。

这是一个门中门,平时它可能是一个小门,但是它也可以完全打开。

这是我们给居民做的改造,屋主是东大妈。这个设计其实是个临时的淋浴房,因为胡同里的居民没有地方洗澡、上厕所,所以我们想了一个可以临时产生淋浴间的方法。

东大妈也比较有意思,她看到同一个院子里面对面的老房子改造之后,非常地好奇,觉得对面的屋子怎么可能比我家大,而且冬天只用两个暖气片就那么暖和,所以在第二年也参与到了内盒院的改造中来。

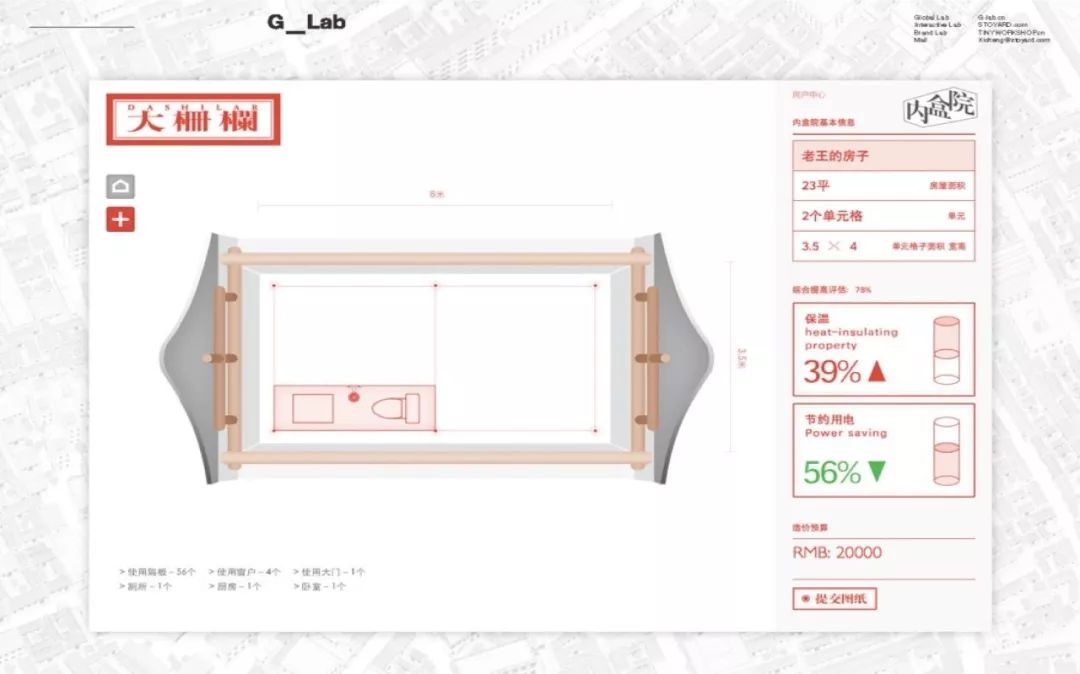

建筑完全可以变成一个产品,像宜家的家具一样,不仅可以实现平板运输,也可以实现DIY,居民自己去安装。这是我们设想的在网上订购的一个状态,我在网上直接输入房子的尺寸,然后自动生成这个房子的空间效果,告诉我去工厂里面定做大概需要多少钱,以及这个保温效果能节省多少用电,等等。

你在网上下单,下单完之后就可以给你快递过来,自己去做一个组装。这就是我们对未来居住的可能性、未来建筑的可能性的探索。

在内盒院之后,我们也尝试了插件家的做法。

插件家其实就是一个在外面的内盒院,它不在老房子里面,是一个比较独立的系统。

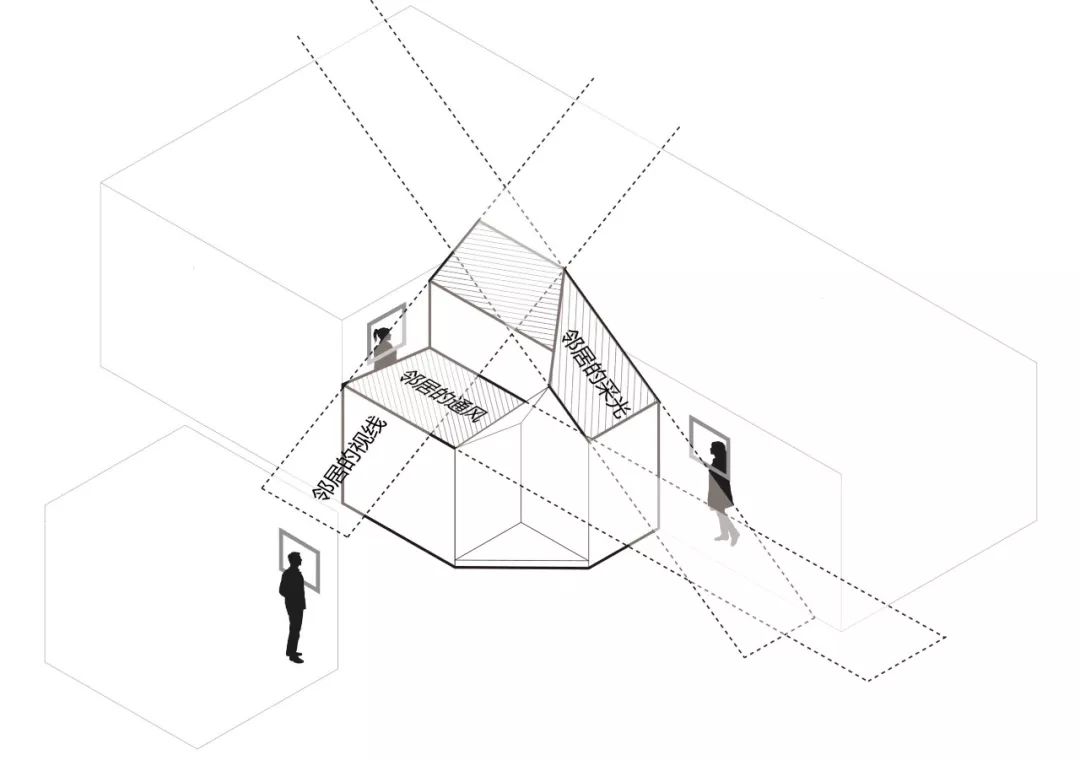

大家看到这个房子的时候,可能会觉得外形特别奇怪。

它为什么会有这样一个外形,是因为它在一个大杂院里面,它有很多很多的邻居,每一个邻居都会给你不一样的要求,给你许多的限制,比如这边会要求你这个窗户要露出来,那边会要求你不能挡住我的光线。所以最后自然就形成了这么一个看起来比较奇怪的形式,它是跟周围邻居的各种利益博弈的结果。

居民自己也会有一些需求。像这一户有幽闭恐惧症,她对这种比较封闭和黑暗的空间是有一些恐惧的,所以我们给她设计了这种两边都是高窗的状态。

住户小樊比较愿意去接受这种新的事物。她可以接受一个房子不是混凝土的,可以接受一个房子不是砖砌的,而且她也能够理解,这种房子带来的这种快速和更好的保温性能,可以代表未来建筑的一种可能性。

▲ 小樊的插件家

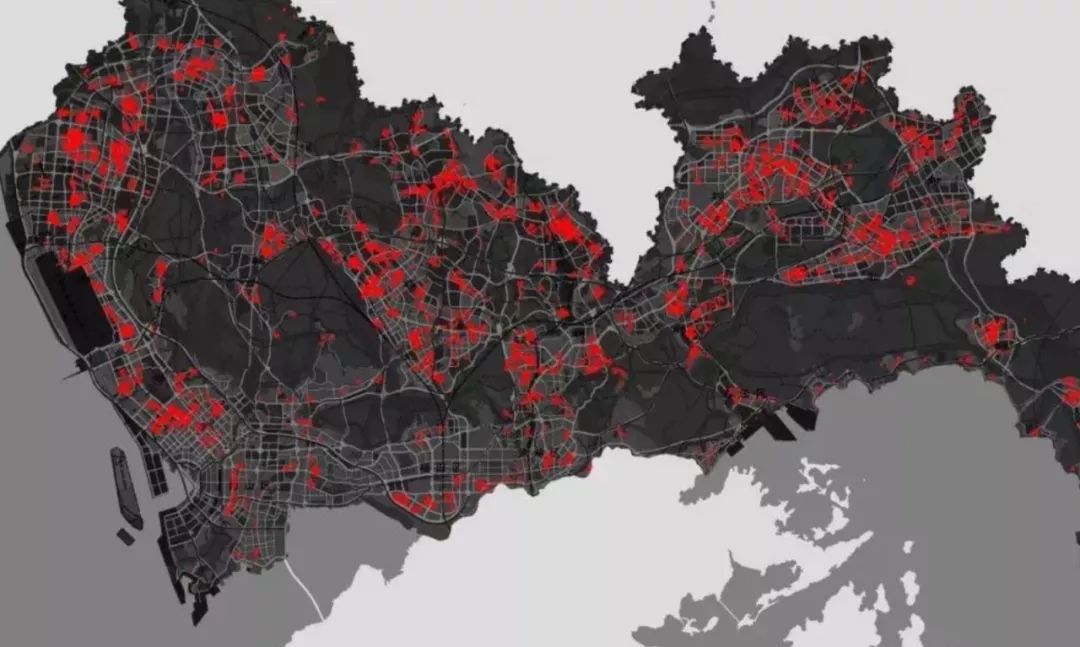

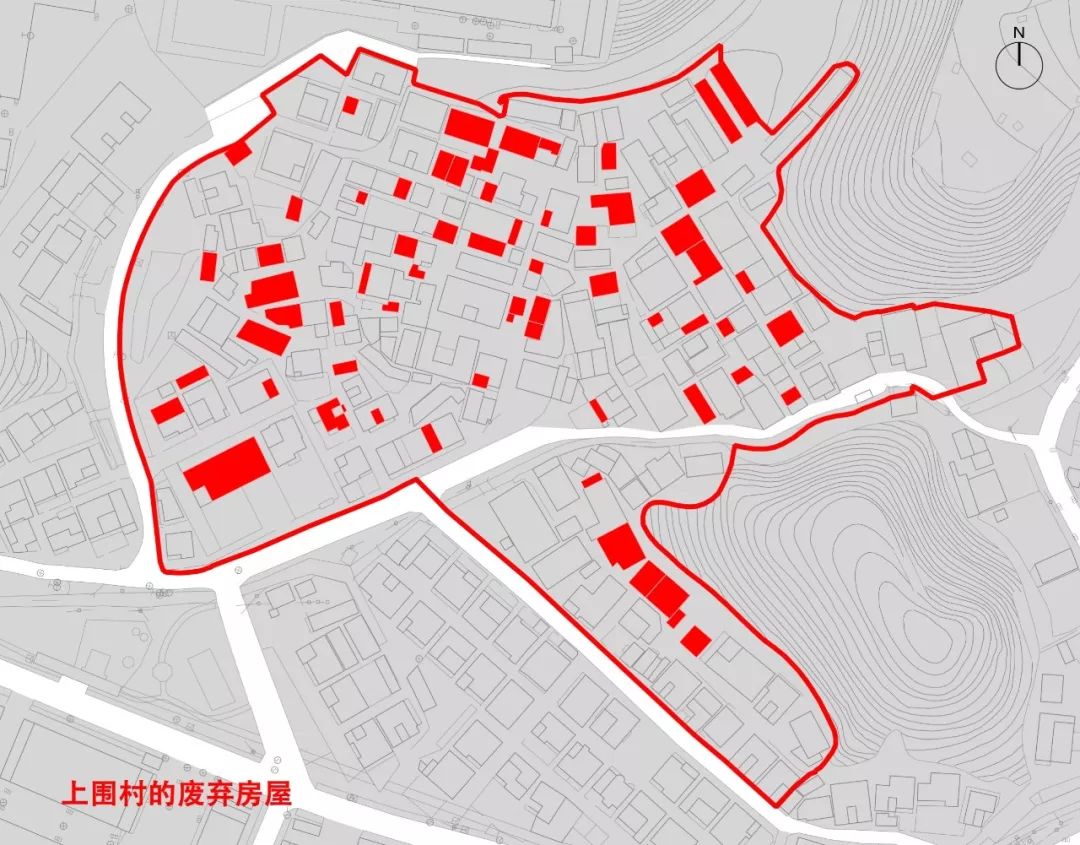

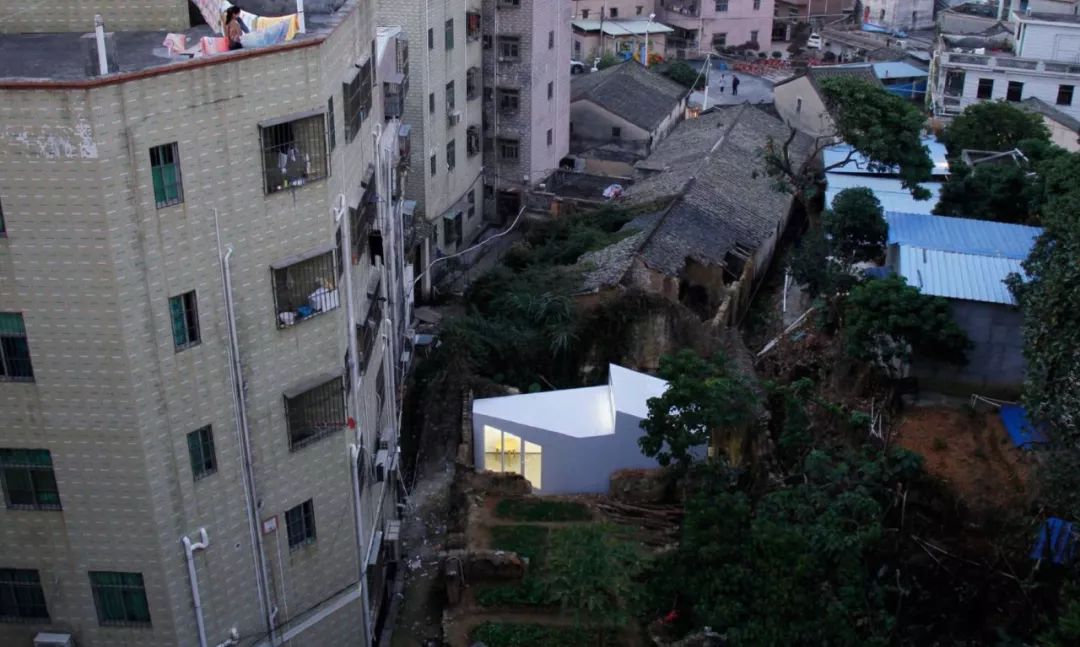

在深圳也面临着城市更新的问题,只是它所面临的问题跟北京不太一样,几乎有一半的人是生活在城中村里面的,大部分的空间都是租的,很多外来人口都是拿城中村作为他们进入深圳的第一个台阶,都会住在这里。

但即使在空间本身使用非常紧张的情况下,依然还有很多空间是被废弃的,大家看到的红色的部分就是废弃的。

废弃的原因有很多,比如这个人可能去了别的城市,或者去了别的国家就再也没有回来,所以这些房子时间长了就慢慢地被破坏,可能就坍塌了。我们希望用插件家的方法,能够快速地去插入老的废墟里面,然后把它重新利用起来。

这是搭建的一个视频,其实大家可以看到整个搭建的过程非常地快,大概用了两个小时就把主体的部分搭建完成。

改建完成之后,我们希望它能够变成给一个人,或者是给一个小家庭居住的空间,所以它在底层有一个非常小的厨房,有卫生间,还有客厅,在夹层会出现一个卧室。

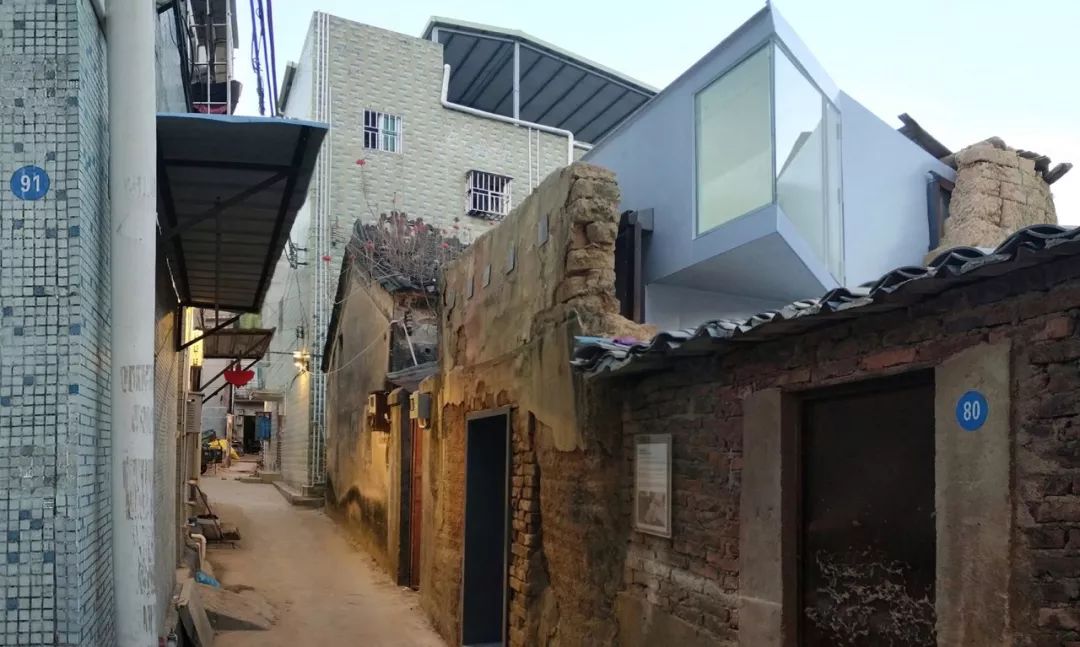

这是在同一个城中村里的另外一个插件家,它所面临的问题是一样的,同样是一个废弃的环境,也同样可以有各种可能性去把这个空间重新地利用起来。

同时在形态上,它也会出现一个新和旧的对比,以及会出现一些非常小的空间环境。

刚才讲的这几个例子解决了很多的问题,但它还是需要去面对很具体的一个改造,很特殊的一个老房子,或者很特殊的一个空间环境、空间尺寸,在这种情况下,其实还是限制了预制化以及规模化的可能性。如果要面对一个具体的尺寸,一定程度上就回到了有点类似于定制的方法,这跟我们最早提到的规模化的大方向其实是有些矛盾的。

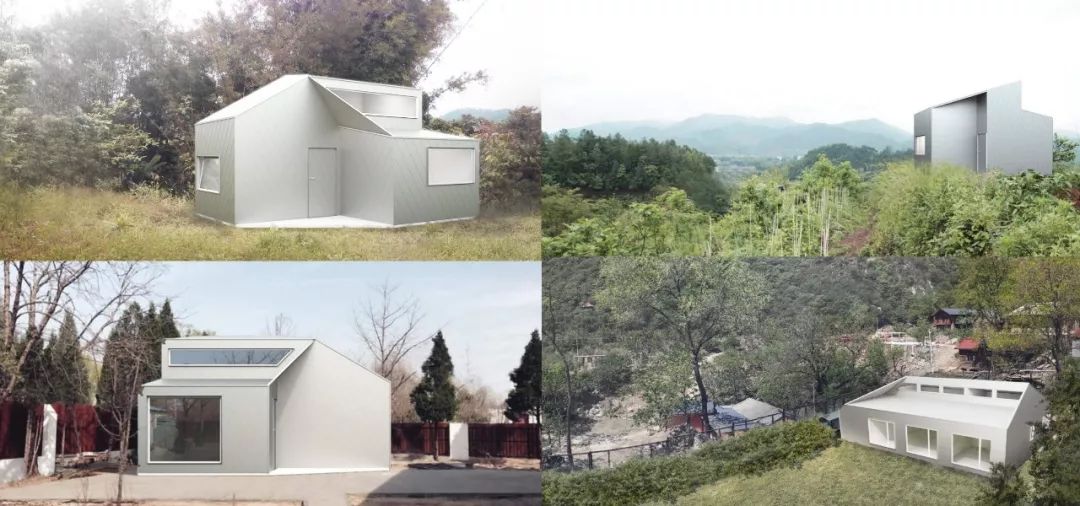

怎么解决这个问题呢,我们后来开始尝试把这个产品更加地定型化。图中就是我们设计出来的四种不同规模的户型,有一室一厅、两室一厅、三室一厅,不同大小,不同规模。只有把这个户型和它外部的形式完全定型,才有可能真正地去实现刚才提到的量产化,以及像一个产品这样去推广它。

这个房子就是我们未来希望去推的一个定型化的产品。屋主是王鹏程先生,他是一个非常有意思的人,他自己原来是一个工程师,但是后来选择去做农业,这是他自己租的一块小的农场。

也是因为它所处的环境不是在一个旧城里面,所以相对来说比较容易去实现这个定型化的产品的设想,也就是先在工厂里面定做完,再去现场安装的做法。

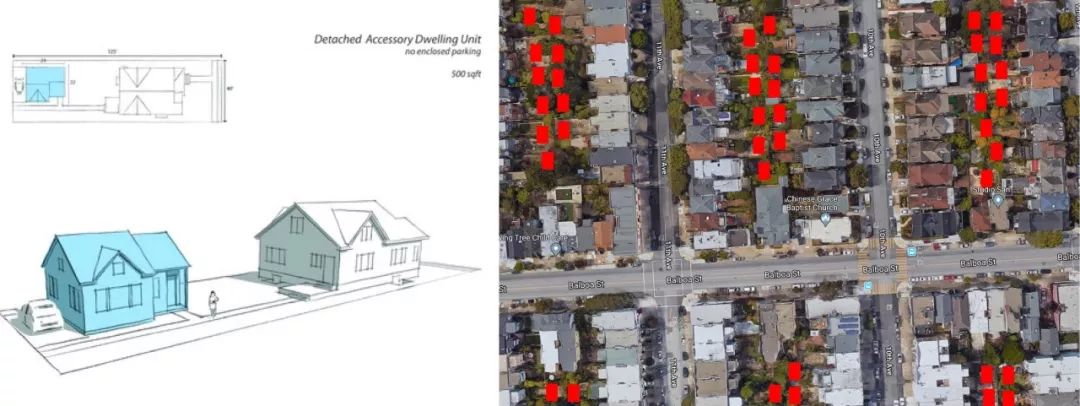

我想把我们面对的对象转移一下,转移到美国。美国的经济发展得非常好,但是它还是面临着很多类似的社会问题。比如美国的很多城市,像旧金山、洛杉矶,包括像加拿大的很多城市,它们都面临着住房的问题。房价非常地高,很多低收入人群,或者是刚刚进入工作的年轻人,没有办法找到一个合适居住的地方。

在这种情况下,美国和加拿大的一些地区都在推行一项叫ADU的政策,它允许你在你家的后院去做一些加建,这个原来是完全不允许的,他们在这方面的控制非常非常地严格。但在最近,政府反而是鼓励你去做加建,只是它有一个要求,你盖完之后前三年必须租给别人去住。通过这样一个方法,让土地的使用效率变得更高,一定程度上去解决城市的这种社会问题。

在这样一个政策下,我们可以尝试用插件家的方法去做,一个定型的产品在这个市场的情况下是完全可以满足的。

这就是我们之前在美国做的一个样板间的展示,在哈佛大学的校园里面结合一个设计艺术节来做的展示推广活动。大概半天左右的时间,房屋就全部搭建完成了,可以在不同的活动中投入使用。

两三天之后,我们又把它重新拆掉,运到了波士顿市政厅前面的广场,重新作为ADU政策的一个解决方案的创新展示。

之前我讲的所有的这些,都是在插件家系统之上,去探讨我们能否把一个建筑变成一个产品。但是当我们接触到更多城市更新的项目的时候,我们发现其实城市的问题更复杂,更新的情况也会更复杂。而插件家的方法因为受限于板材系统,没有办法出现一个特别大的规模,房子还是会有一些尺寸、和层数的限制。我们就在想,有没有可能出现一个多层的预制系统。

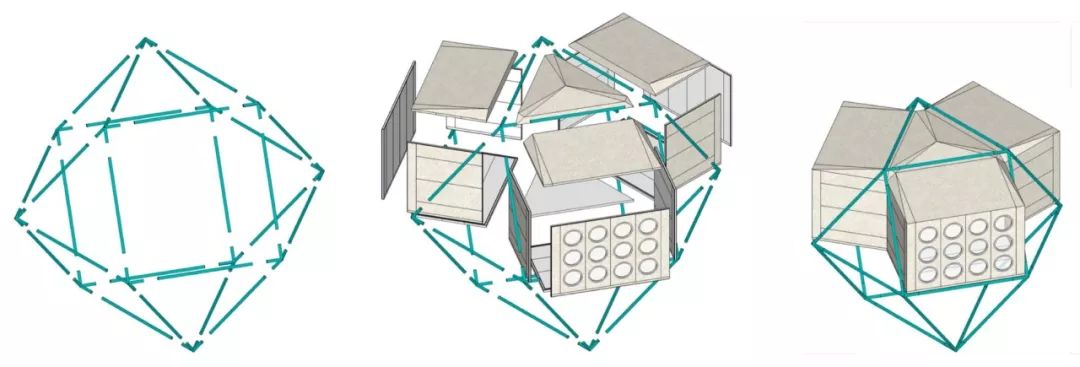

所以后来我们提出了一个叫插件塔的想法。这个想法面对的是另外一种场景,就是有时候我们需要临时快速地创造一个空间,而同时,它的出现又可以不去影响原来底层土地的使用,它很灵活,快速出现之后又可以被快速地拆除,转移到别的地方。也就是说,我们有时候需要一种与土地之间的关系相对更松散的建筑。

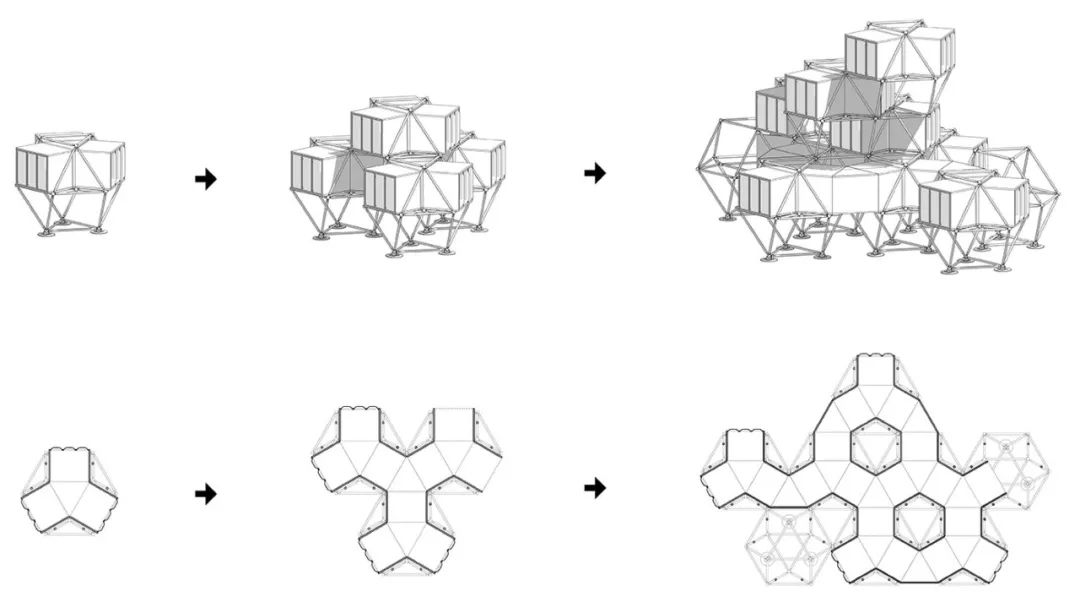

插件塔的做法,就是借助于一套预制的钢结构的系统,让之前的插件家可以出现一个多层的状态,而且它是可以生长的,因为我们利用的小单元是一个十二面体,十二面体是一个非常有意思的几何形体,它在平面和立面上都能出现可生长的连接。

在加入钢结构的情况下,结合插件家的板材系统,就出现了一个可以更大规模的预制建筑的系统。我们在万科的总部结合万科博物馆去做了一次尝试。大家可以看到,这是一个模块化的、用球形节点去连接的系统,它里面插入的是一个个插件家。