本报告是后

“4+7”

的产业研讨的第三篇报告。

12

月的集采对医药行业产生巨大影响,我们连续发布了两篇深度《囚徒困境的症结》、《一张典型的药企收入利润表剖析》,期望以

3-5

年甚至更长的维度去判断行业未来。

在上篇报告的最末我们提到:通过一张典型的药企利润表的剖析可以看到,产业优胜劣汰及集中度提升是必由之路,对于仿制药产业,及早做好战略选择尤为重要:

是定位于仿制药产业依靠

品种选择能力

、成本控制能力(包括研发费用的控制)胜出,还是宁可牺牲一部分当期利润保研发费用下决心转型做创新?

集采之前,我们有很长的时间慢慢从仿制过渡到仿创再走向创新,而集采之后,企业下一步战略是做仿制还是做创新将成为很多药企掌门人必须面对的选择。

也即,在仿制药价格受到大的影响下,企业在净利润增速和研发费用增长之间选择谁?

这也带来资本市场普遍的担忧。第一个问题:仿制药利润受到大的影响,会影响整个行业对于创新药的资金投入。仿制药不那么挣钱了,中国创新药的资金从何而来

?

这样的担心,不仅影响了市场对于药企的信心,也波及到了

CRO

公司。

而本文希望解决市场的疑虑:

中国创新药的资金投入,只和创新药本身的收益率变化有关,和仿制药利润并无大的关联。

第二个问题:

“4+7”

后,

创新药还能保持较高的收益率

吗?即:

1

)

仿制药大幅降价引起所谓的

“

专利悬崖

”

,国产新药品种的生命周期是否被大幅缩短了?

2

)原研药大幅降价,同时还面临国产很多类似产品的申报(如超过

20

多个

PD-1/PD-L1

品种扎堆申报的问题),药品价格战会不会拉低回报率?

对此,我们通过详实的数据和逻辑推断,认为:

从生命周期、药品价格看,国产创新药收益仍可观。我们非常明确地看好中国的创新药行业及

CRO

行业发展。

当然,客观上,我们也认识到中国的创新药产业面临的挑战。从产业角度看,自

2015

年药政改革,创新药行业井喷,未来也会大量优胜劣汰。从政策角度看,我们也研究了日本、美国、印度、欧洲多国历史上为鼓励创新药发展制定的各类政策。大国创新产业的崛起,也同样伴随着政策环境的作为。比如,美国、日本的创新药崛起,有产业发展的必然,也和当时政府的各项鼓励措施密不可分。世界制药史

NCE

井喷的黄金

30

年已经过去,中国企业完全复制日本模式已不再可能,但新的时代比如免疫疗法等的春天已经来临,中国企业已有很好的基础,如何在随后的

20-30

年学习并赶超印度、日本、美国,从制药大国变成制药强国,需要业界、政策制定者、资本市场的共同努力。

欢迎您阅读系列报告,也欢迎您来电微信探讨交流。

相关报告链接:

《一张典型的药企收入利润表剖析——“

4+7

”集采后药企战略变局》

《囚徒困境的症结-“4+7”集采药企的选择及路在何方?》

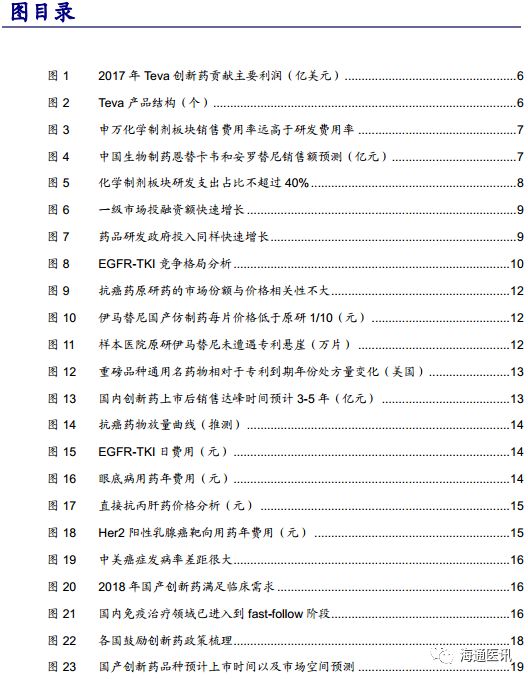

投资要点

|

我们

1

月

7

日报告《一张典型的药企收入利润表剖析——“

4+7

”集采后药企战略变局》讨论产业的优胜劣汰的结果是研发集中度的提升从而导致研发效率的提升,企业需要清晰定位自身的比较优势,才能在新形势下的医药行业中找到破局之路。本报告我们想进一步探讨创新药行业:中国当前阶段,是否需要仿制药养创新药

?

仿制药的利润下滑是否会影响整个行业对于创新药的资金投入?创新药产业会如何演变

?

创新药的资金从何而来

?

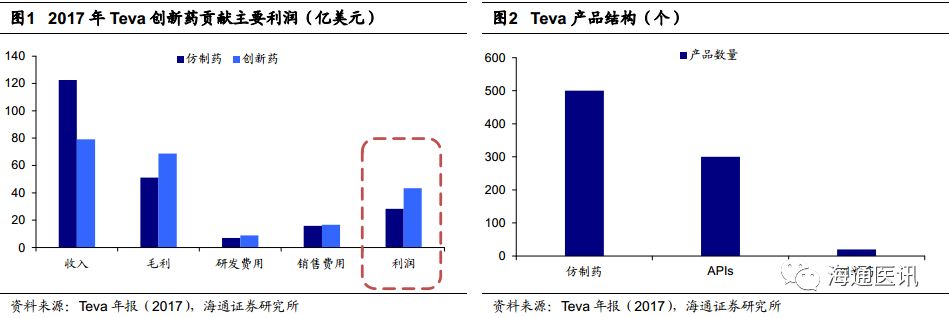

创新药行业是否受到影响与创新药收益率有关,与仿制药企利润不直接相关。

我们认为仿制药盈利能力下降将驱动价值回归,创新药盈利能力将显现。创新药的研发费用只有部分来自于仿制药利润,上市仿制药企研发投入占医药研发投入不超过

40%

。通过梳理

2017-18

年

CDE

登记的临床试验数量以及阶段,测算临床试验所需花费的研发费用,我们预计

2018

年仿制药研发投入

127.1

亿元,创新药研发投入约

200

亿元。从行业角度看,资金来源无论是

PE/VC

投资或是企业本身的利润不是最重要的,重要的是有了资金投入,国产创新药能够获批上市并且获得较为客观的受益,对于整个行业来说是正反馈的。比如君实和信达的

PD-1

单抗已上市,我们预计恒瑞的卡瑞利珠单抗能在

2019Q1

获批上市,无论是

biotech

公司还是大药企的

PD-1

单抗,都能够满足国内患者的临床需求,也都能够同进口品种竞争当。

从药品价格、生命周期看,国产创新药收益率仍可观。

对于国产新药的收益率,我们的观点是:

1

)国产创新药时间窗口前移,外资新药上市之后

2-3

年内就能上市,那么窗口期还会有很长时间;

2

)“专利悬崖”的问题虽然导致品种永续价值下降,但由于进医保更快,达峰时间会更短,产生的收益不一定会明显下降。况且我们认为新药市场的专利悬崖不会像欧美那么猛烈,主要原因是支付能力弱导致专利到期前渗透率不高。

3

)另外,价格是国产新药的优势,但并不意味着绝对价格低,也不意味着按成本加成定价。

药品创新方向是未满足的临床需求,不是追求全球新。

First-in-Class

药物对国内药企来说风险较大,收益不一定高,解决未满足的临床需求才是药物研发的基本目的。由于欧美国家与我国的疾病谱相差较大,我们在部分疾病领域的临床需求需要国内新药来满足。另外,由于支付能力有限以及药品价格不会像美国那么高,因此国产创新药集中在大领域,大病种才能有市场空间。

投资建议。

从

2003

年左右开始,我们有了第一批归国的科学家做创新药研发如贝达药业、微芯生物等,第一批从仿制药中赚到甜头的企业如恒瑞医药等开始投入研发,这些企业在

2011

年之后逐步开始享受到十年的投资成果。

2014

年之后的药政改革更是吸引了大波科学家归国创新生物科技公司,从

2018

年开始获批的国产新药超出我们之前的预期,也是第二波创新的成果。伴随着这些产业进步,中国创新药产业也开始从

me-too\me-worse

逐渐走向

me-better\fast follow

。但是我们也必须承认,中国的创新药产业还比较弱小,并且绝大部分的

biotech

公司的销售能力还没有得到市场验证。从药企角度来看,创新药研发并不是只要有资金就可以做出产品,整个研发过程风险极大,需要从立项开始,整个研发策略和执行确保万无一失,有时还需要一点运气才能实现产品上市。因此新药研发不仅仅是考验技术团队的能力,更重要是管理层在关键问题的决策能力,这些都需要长时间积累以及深入学习。另外,对于企业来说新药的销售兑现更是重中之重,销售渠道的建设以及市场推广能力也是创新药企的核心竞争力。

国产创新药投资选择:大领域、大品种,自下而上。

我们建议国产创新药投资:大领域、大品种,自下而上选择投资标的。建议关注创新药企:

恒瑞医药、贝达药业、百济神州(港股

+

美股)、君实生物(港股)以及信达生物(港股)

等,同时,我们推荐受益于创新药的研发增长的创新药“卖水人”——产业链综合服务提供商

CRO&CMO

公司:

泰格医药、

药明康德、凯莱英

等。

风险提示。

新药研发失败风险,研发进度不达预期的风险药品价格大幅下降的风险,产品销售不达预期的风险。

|

1.

对于创新药产业的长期思考:创新药的资金从何而来

?

我们

1

月

7

日报告《一张典型的药企收入利润表剖析——“

4+7

”集采后药企战略变局》提到:产业优胜劣汰的结果是研发集中度以及研发效率的提升,社会资源配置也能达到更优。在这个过程中,大量仿制药面临着新的战略定位:是转而做创新或者加大创新的投入

?

还是专攻仿制药,在高壁垒高质量多品种的特色仿制药路线上发力

?

企业需要清晰定位自身的比较优势,才能在新形势下的医药行业中找到破局之路。

本报告我们想进一步探讨创新药行业:中国当前阶段,是否需要仿制药养创新药

?

仿制药的利润下降,是否会影响整个行业对于创新药的资金投入?创新药的资金从何而来

?

创新药产业会如何演变

?

1.1

创新药行业是否受到影响与收益率有关,与仿制药企利润不直接相关

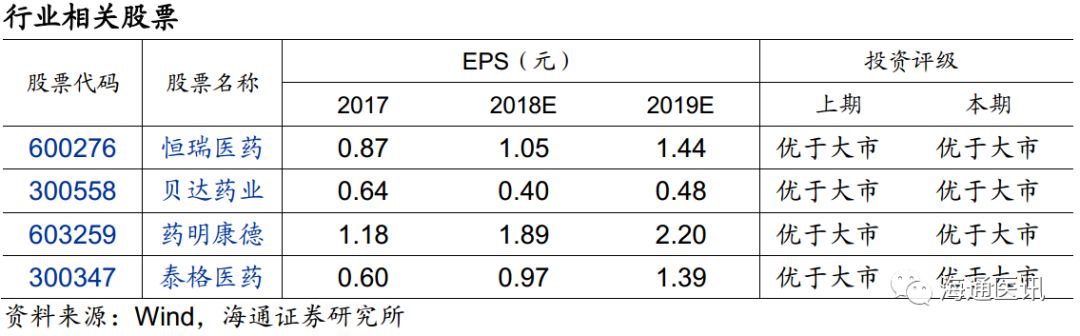

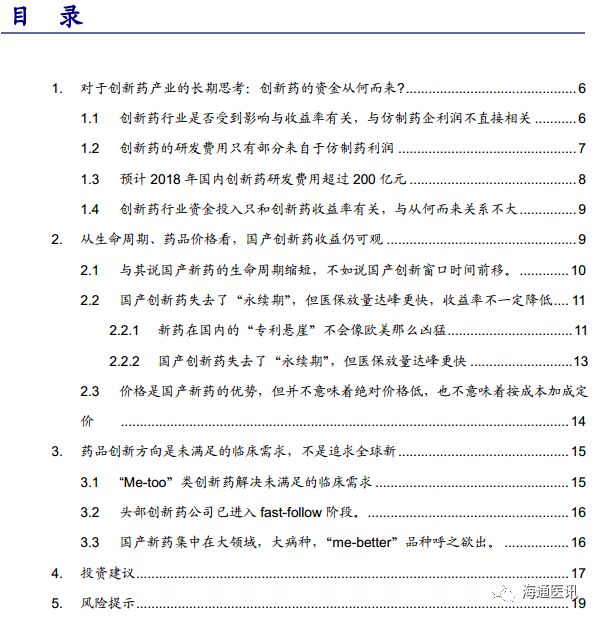

规范市场创新药的盈利能力远胜仿制药,创新动力充足。

创新药的高盈利能力是通过知识产权保护来实现的,专利期内的排他性导致没有产品竞争,单一品种年销售额

2018

年超过

199

亿美元(修美乐)。然而仿制药是完全市场化竞争,市场空间大的单个品种会引起更多的企业参与,对于企业的利润贡献有限。以大家熟悉的仿制药巨头

Teva

为例,

2017

年仿制药板块收入

122.57

亿美元,贡献利润

28.29

亿美元;创新药板块收入

79.14

亿美元,反而贡献更多的利润,达到

43.33

亿美元。对比发现,两个板块的研发费用以及销售费用相差不大,显然创新药的盈利能力远远强于仿制药。事实上,

Teva

在扩大仿制药规模的时候已经开始布局创新药了,

1987

年

Teva

就买下了格拉替雷的开发权,积极打造以格拉替雷为核心的

CNS

管线,之后又相继通过收购的方式丰富产品领域。

仿制药盈利能力下降

将驱动价值回归,创新药盈利能力将显现

。

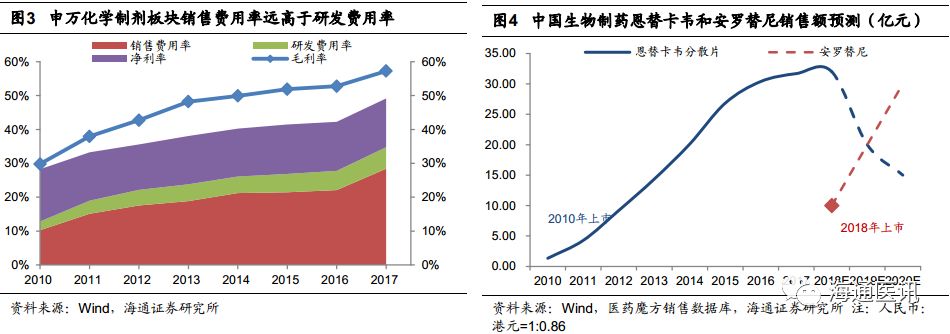

制药工业长期粗放的发展,我国医药行业长期处于销售驱动的非规范市场,申万化学制剂板块

2010-2017

年毛利率逐步提高,销售费用率由

2010

年的

10.3%

快速上升到

2017

年的

28.4%

,当然其中涉及到两票制众多药企收入由低开转高开的原因。

2017

年销售费用率

28.4%

而研发费用率只有

6.4%

,低研发费用投入必然导致研发能力弱,行业难以持续良性发展。“

4+7

”集采后,仿制药进入低毛利时代,品种盈利能力将大幅下降,药企将凭借品种数量和质量在市场中竞争,才能达到良币驱逐劣币的效果。仿制药龙头正大天晴核心品种恩替卡韦分散片在“

4+7

”集采中以

92%

的降价幅度中标,该品种

2010

年上市,我们预计

2018

年销售额

30

亿元,约占集团收入

20%

。集采低价中标可能导致全国价格联动,恩替卡韦收入利润预计将大幅缩减,影响公司业绩。然而公司在

2018

年上市的创新药安罗替尼上市以来快速放量,我们预计

2019

年销售额能够达到

20

亿元,在很大程度弥补了恩替卡韦对公司业绩的影响。

1.2

创新药的研发费用只有部分来自于仿制药利润

上市仿制药企研发投入占医药研发投入不超过

40%

。

如果说恒瑞医药的创新药研发投入是通过仿制药利润提供的话,像科伦药业、上海医药、健康元以及天士力等依靠大输液、原料药、流通以及中药等每年也能提供稳定的现金流,保证企业大量研发费用的投入。我们认为,研发能力基础薄弱是中国药企的通病,即使仿制药企的研发能力也偏弱,除了部分头部公司,仿制药企的研发起点并没有高很多。另外,

CRO/CMO

企业快速崛起,一站式服务能够帮助传统药企实现研发转型。

申万医药板块研发费用来看,

2017

年研发支出

315.7

亿元,其中化学制剂企业研发支出

119.2

亿元(包括上海医药和华东医药等研发费用主要用于制药工业),占比上市医药企业研发支出

37.7%

。

2012-2017

年,该比例均在

40%

以下。我们认为,药企研发投入只有部分依靠仿制药利润,仿制药的利润率降低将会逼迫公司做创新。集采对于仿制药利润有影响,但投入创新药的资金只和创新药收益率有关,和仿制药利润关系并不大。

1.3

预计2018年国内创新药研发费用超过200亿元

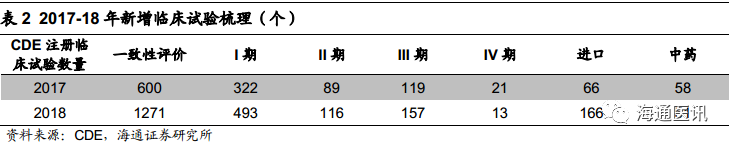

国家统计局发布的《全国科技经费投入统计公报》显示,

2017

年医药制造业规模以上工业企业

R&D

经费达到

534.2

亿元,同比增长

9.4%

。医药制造业细分领域众多,为了对中国制药行业研发投入规模有个整体印象,我们梳理了

2017-18

年

CDE

登记的临床试验数量以及阶段,希望通过测算临床试验所需花费的研发费用,得到

2018

年制药业的研发费用规模。

模型假设:

1)

一致性评价试验注册当年做完,每个一致性评价试验代表

1

个仿制药研发,假定每个仿制药研发费用

1000

万元;

2)

临床

I—IV

期试验代表创新药研发,考虑到

II

、

III

期临床试验时间长,假定

II

临床试验进行

2

年,

III

期临床进行

3

年,比如

2017

年登记的

II

期临床试验费用的

1/2

和

III

期临床试验费用的

1/3

记做

2018

年研发费用,同样的,

2018

年登记的

II

期临床试验费用的

1/2

和

III

期临床试验费用的

1/3

计入

2018

年;

3)

假定临床

II

、

III

期每个招募的病人费用

20

万,

I

期临床患者费用

10

万元;

I

期临床按照

20

人计算,

II

期临床按照

60

人计算,

III

期临床按照

250

人计算。

4)

需要说明的是,不同疾病领域入组患者数量以及费用不尽相同,考虑到目前新药研发主要集中在抗肿瘤领域,因此我们在模型参数设定时主要参考抗肿瘤领域。

2018

年仿制药研发费用:

1271*1000

万

=127.1

亿元(未计算海外申报

ANDA

药企的研发费用)。

2018

年创新药临床研发费用:

20

万

*60*(89/2)+20

万

*250*

(

119/3

)

+10

万

*20*493+20

万

*60*

(

116/2

)

+20

万

*250*

(

157/3

)

=68.2

亿元;考虑到临床研发费用在整个新药研发占比超过

50%

,

2018

年国内新药研发费用约

136

亿元。叠加包括百济神州、贝达药业、康弘药业等开展国际多中心临床,

我们预计

2018

年国内药企新药研发费用约

200

亿元。考虑到国内仿制药企大部分研发费用仍在仿制药领域,显然仿制药利润并

不决定性影响国内新药研发投入。

1.4

创新药行业资金投入只和创新药收益率有关,与从何而来关系不大

从行业角度看,资金来源无论是

PE/VC

投资或是企业本身的利润不是最重要的,重要的是创新药本身的收益率是否

有上升和下降。只要创新药行业能维持较为可观的收益率水平,就一定会有资金投入,无论这些资金来自于传统仿制药企,还是

PE/VC

,亦或原料药企、器械公司等。国产创新药能够获批上市对于整个行业来说是正反馈的。比如君实和信达的

PD-1

单抗已上市,我们预计恒瑞的卡瑞利珠单抗也能在

2019Q1

获批上市。无论是

biotech

公司还是大药企的

PD-1

单抗,都能够满足国内患者的临床需求,也都能够同进口品种竞争。

一级市场投融资火热引入大量研发资金。

贝达药业等

Biotech

公司在上市之前没有收入的情况下,通过一级市场股权融资支撑临床试验进行。百济神州

2018H1

研发费用就达到了

2.74

亿美元,同样得益于资本运作。万得

PEVC

数据库显示,制药、生物科技与生命科学板块

2018

年投融资

504

亿元,这一数字虽然不能与跨国大药企的研发投入相提并论,但是足以匹配我国现阶段研发能力。恒瑞医药披露吡咯替尼、

19K

的研发费用分别为

5.56

、

0.98

亿元;复宏汉霖的利妥昔单抗类似物的研发费用

2.9

亿元(非霍奇金淋巴瘤)。再者对比日本

2016

年医药研发投入约

855

亿人民币(

13516

亿日元),研发投入占制药工业收入的

10.04%

。

政策鼓励创新药研发,政府补贴逐年增加。

创新药研发是强监管和高资本投入高技术含量的行业,政府层面的支持不仅体现在审评进度加快或者延长专利期等政策性的引导,同时资金方面支持也是必不可少。近年来,国家重大新药创制专项投入和药品研发经费政府计划总投入规模均大幅增长,截止

2017

年

2

月,新药专项中央财政投入

128

亿元。

以上我们认为,中国创新药产业是否能吸引足够的资金投入,只与创新药本身收益率有关,与仿制药产业利润相关度有限。只要创新药本身收益率可观,那么无论仿制药企、原料药企、器械企业、

PE/VC

、政府资金都会投入。那么下一个问题,新形势下,创新药还能保持较高的收益率吗?

2

.

从生命周期、药品价格看,国产创新药收益仍可观

针对创新药的收益率问题,医保谈判甚至是集中采购会导致产生担忧与疑虑:

1

)仿制药大幅降价引起所谓的“专利悬崖”,国产新药品种的生命周期是否被大幅缩短了?

2

)原研药大幅降价,同时还面临国产很多类似产品的申报(如超过

20

多个

PD-1/PD-L1

品种扎堆申报的问题),药品价格战会不会拉低回报率?

对此,我们的观点是:

1

)国产创新药时间窗口前移,外资新药上市之后

2-3

年内就能上市,那么窗口期还会有很长时间;

2

)“专利悬崖”的问题虽然导致品种永续价值下降,但由于进医保更快,达峰时间会更短,产生的收益不一定会明显下降。况且我们认为新药市场的专利悬崖不会像欧美那么猛烈,主要原因是支付能力弱导致专利到期前渗透率不高。

3

)另外,价格是国产新药的优势,但并不意味着绝对价格低,也不意味着按成本加成定价。

2.1

与其说国产新药的生命周期缩短,不如说国产创新窗口时间前移

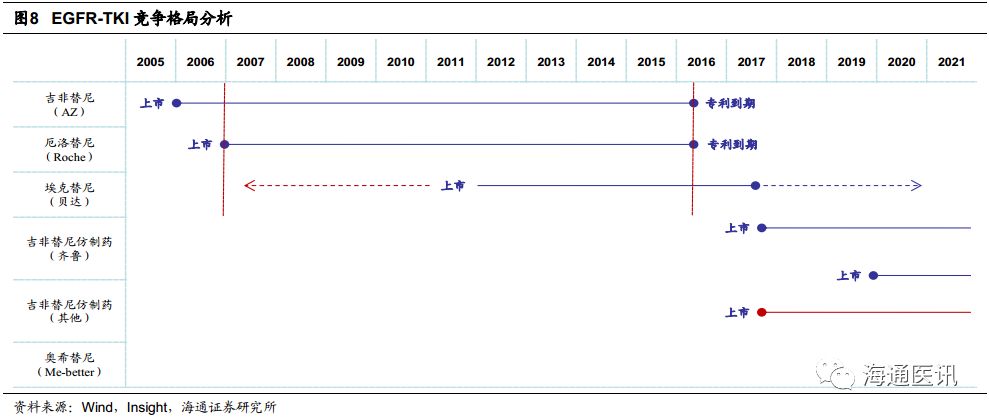

因为国内真正意义上的创新药很少,我们习惯于按照非规范市场仿制药的销售情况来预测创新药的生命周期。以埃克替尼为例,

2011

年

8

月上市

2016

年销售额

10

亿元,同年大幅降价进入医保,截止

2018Q3

累积销售额

54

亿元,净利润超过

16.7

亿元,几乎算是第一个快速放量的国产创新药。原研竞品吉非替尼、厄洛替尼分别于

2005

、

2006

年上市,国内专利分别于

2016.04

、

2016.03

专利到期,齐鲁制药的吉非替尼仿制药

2016.12

上市。埃克替尼

2017

年销售量仍实现超过

40%

增长,

2018

年也实现

30%

增长,并没有受到竞品仿制药的影响。然而“

4+7

”集采中,易瑞沙降价

76%

,一旦产生价格联动,埃克替尼的销售压力很大,该压力不是来自于吉非替尼仿制药,而是来自于原研竞品。针对贝达埃克替尼目前所处于的困境,我们有两个思考:

1

)原研药企专利期后都这么大幅降价,国产新药是否还有市场空间?

2

)仿制药大幅降价引起所谓的“专利悬崖”,国产新药品种的生命周期是否被大幅缩短了?

我们认为,阿斯利康吉非替尼愿意大幅降价的关键在于阿斯利康在

EGFR-TKI

领域有

Me-better

药物奥希替尼,更好的临床疗效在很大程度上可以替代一代的

EGFR-TKI

(埃克替尼、吉非替尼、厄洛替尼)。吉非替尼大幅降价,带动一代

EGFR-TKI

盈利能力变弱,以疗效更好、价格更高的奥希替尼抢占市场,阿斯利康在该领域能够保持领先的市场份额。另外,跨国药企对于专利到期品种重视程度不够,即使在美国市场遭遇专利悬崖,也不会大幅降价,而是希望以较高的价格锁定小部分支付能力强的人群。

因此,我们认为

EGFR-TKI

领域原研药大幅降价,更像是一种产品迭代的销售策略,而非原研药大幅降价与仿制药竞争。

对于“

Me-too

”药物,我们认为药企需要前移国产创新药的时间窗口,尽可能延长在原研竞品专利期内的生命周期。上市药品享有专利保护的时间最多

10-12

年,因此作为“跟随创新”来说,尽可能的“跟上节奏”是至关重要的。埃克替尼的案例可以看出,埃克替尼在吉非替尼上市

6

年后才上市,生命周期的“短暂”很大程度上是因为当时审评政策等原因导致上市晚,而非仿制药的原因。因此,国产“

Me-too

”类创新药尽可能早上市,才算延长生命周期。随着我国加入

ICH

,进口品种在我国的上市时间会越来越接近于全球其他地区,国产创新药的竞争也将越来越全球化。

2.2

国产创新药失去了“永续期”,但医保放量达峰更快,收益率不一定降低

2.2.1

新药在国内的“专利悬崖”不会像欧美那么凶猛

目前价格不是决定药品市场份额的唯一因素,质量和支付方式也是重要因素。

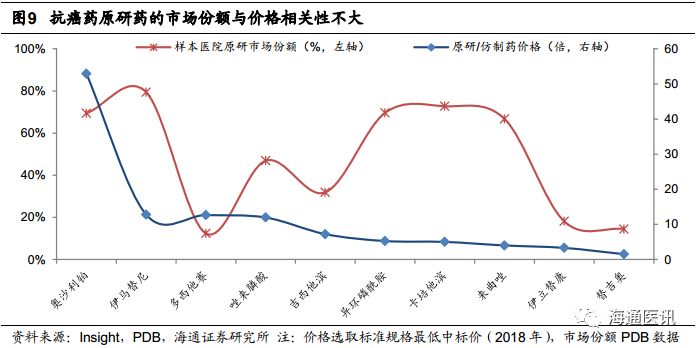

低价仿制药一直存在于国内市场,但是大部分市场仍是原研品种占据主要市场份额。我们选取

10

种抗肿瘤药物

2018

年中标价以及样本医院销售额,发现价格并不是市场份额的决定性因素。同一标准规格的原研药

/

仿制药价格达到

53

倍的奥沙利铂注射液,原研赛诺菲仍有

69.4%

的市场份额;靶向药伊马替尼原研药

/

仿制药价格

13

倍,原研市场份额达到

79.4%

。而多西他赛和唑来膦酸虽然价格比也超过

12

倍,但是原来市场份额分别只有

12.3%

和

46.9%

。原研

/

仿制药价格比只有

3

倍和

1

倍的伊立替康和替吉奥,样本医院原研市场份额只有

18.1%

和

14.4%

。

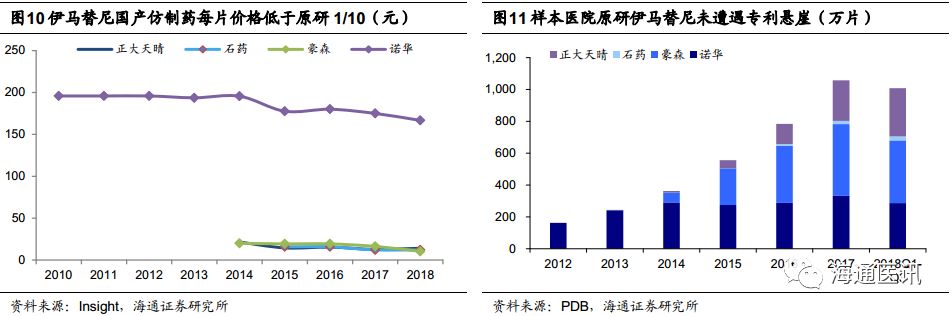

电影《我不是药神》中的药品伊马替尼,国产仿制药上市以来价格一直低于原研品种的

1/10

,并且仿制药厂商是龙头公司石药集团、江苏豪森和正大天晴。但是仿制药上市后,伊马替尼整体销售额没有减小,销售量快速增长,原研的收入和销售量仍然保持增长。我们分析,仿制药上市后样本医院伊马替尼通用名药物销售量由

2013

年的

243

万片提高到

2018Q1-Q3

的

1008

万片,预计

2018

年能够超过

1300

万片,销售量增加超过

4

倍,整体市场规模仍在扩大的情况下,即使原研的市场份额在下降,但是销售额仍在增加。我们分析原因:

1

)伊马替尼专利到期后才进入

2017

版全国医保,仿制药上市时,市场渗透率仍很低,整个品种仍处在提高渗透率的阶段;

2

)伊马替尼虽然是肿瘤用药但是用药时间长,具有慢病用药特性,首单处方粘性大,原研有先发优势;

3

)国产仿制药药品质量不被患者和医生接受。

为什么仿制药价格那么低,部分原研仍然占据主要市场份额?我们认为原因有几个:

1

)首先由于国内医药行业粗放式发展,仿制药药品质量不能得到保证,疗效与原研差距较大,医生和患者对于仿制药质量不认可。我们认为即使开展仿制药“一致性评价”,对于医生和患者观念的扭转尚需时间,这也是我们认为国内“专利悬崖”不猛烈的重要原因;

2

)我国药品支付方式几乎就是医保

+

自费,进入医保同一通用名产品按照同一比例报销,报销后自费金额不大的情况下,患者更倾向于选择原研药。我们认为,集采核心目的是推行医保支付价格,而医保支付价格的推行将真正有利于进口替代。

我们认为,支付能力弱导致专利到期前渗透率不高是“专利悬崖”平缓的重要原因。

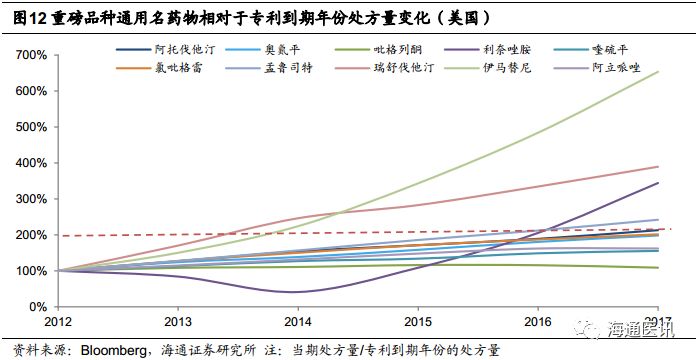

我们研究美国遭遇专利悬崖的重磅品种阿托伐他汀、氯吡格雷、伊马替尼、阿立哌唑等发现:美国新药放量迅速,专利到期时往往渗透率已经达到很高的水平,即使专利到期仿制药上市,原研

+

仿制药的总处方量变化不大,原研产品由于价格高,快速被仿制药替代,从而出现专利悬崖。中国新药放量周期长,患者支付能力弱,大部分品种是进入医保后渗透率大幅提升。专利到期后仿制药上市促进整个通用名药物渗透率大幅提升,导致原研收入或者销售量仍可能保持增长。当然国内患者对于品牌的热衷更强于欧美一些。

2.2.2

国产创新药失去了“永续期”,但医保放量达峰更快

德勤报告显示全球

Top 12

药企的研发回报率已从

2010

年的

10.1%

下降至

1.9%

,小型生物制药公司

2018

年新药研发投资回报率为

9.3%

,新药研发看上去已不是“赚钱的生意”,但是无论是国内还是全球生物科技公司融资规模持续增长,我们认为像是“赌博”一样的新药研发能够吸引资金大量涌入的原因还是在于高收益。再看国内市场,考虑到新药研发的沉默成本,我们认为只考虑已上市品种的收益

/

研发投入不能很好的体现药企创新药研发的收益率。由于我国具有明确临床证据的创新药物样本较少,在计算上市新药预期收益率时通常按照大品种仿制药的模型进行:信立泰氯吡格雷上市

18

年(

2000

年上市)才达到销售峰值,华东医药的阿卡波糖仍未达到销售峰值(

2007

年上市),北京嘉林的阿托伐他汀也还在放量(

1999

年上市),我们可以认为国产新药存在“永续”。那么“

4+7

”集采后,我们预计“专利悬崖”会在中国出现,创新药品种的永续值被缩减,收益率会大幅降低吗?

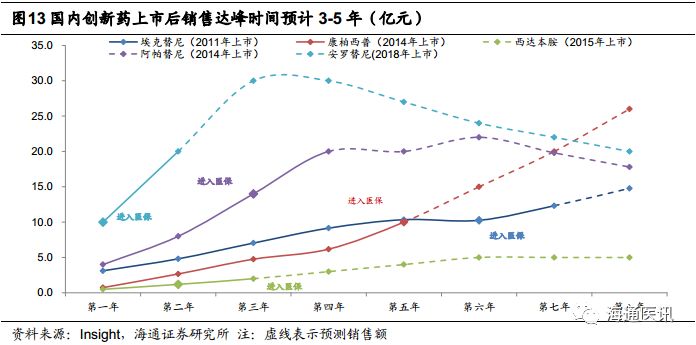

国产新药进入医保速度加快,新上市放量更明显。

因为国内有明确临床数据的创新药样本较少,我们选取埃克替尼、康柏西普、西达本胺、阿帕替尼以及安罗替尼等

5

个品种的销售额和预测销售额(虚线)。无论是支付能力提高或者医生患者对靶向药更加了解,适用于治疗有明显临床需求的晚期胃癌和肺癌患者的靶向药安罗替尼和阿帕替尼放量迅速,我们预计

3-5

年内可以达到销售峰值。另外,两个

VEGFR

品种之所以放量迅速是因为适应症广,潜在患者多。反观,更早上市的埃克替尼上市

6

年才进入医保,预计

7-8

年才能达到销售峰值。

我们仍然以埃克替尼为例,埃克替尼

2005

年申请临床到

2011

年获批上市,预计研发费用

1.5

亿元,为了方便计算我们假定每年研发费用

2500

万元,假定埃克替尼净利率

30%

,

FCF

与净利润相当,上市

7

年埃克替尼的内部收益率约

41%

。我们假设如果埃克替尼进入医保更早,

3-5

年能达到峰值

20

亿元(此时吉非替尼和厄洛替尼专利还未到期),我们预计其上市

7

年后内部收益率约

53%

,创新药的收益率甚至可能会更高。

2.3

价格是国产新药的优势,但并不意味着绝对价格低,也不意味着按成本加成定价

在疗效接近的情况下,我们认为国产新药的价格是最大的优势。同时也正是国产新药的存在使得同类进口药才能够较大幅度降价,

Nivolumab

和

Pembrolizumab

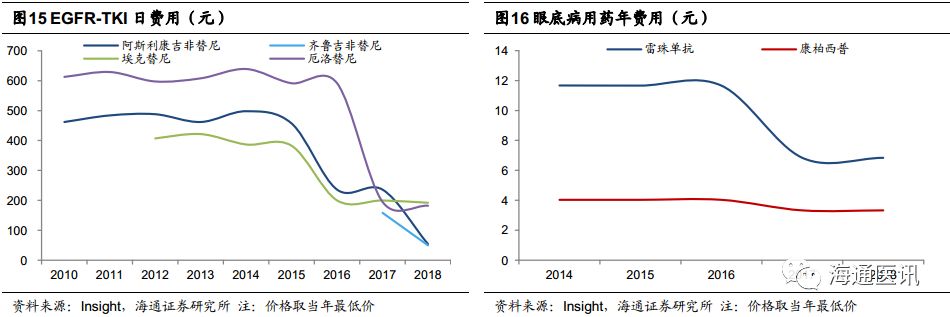

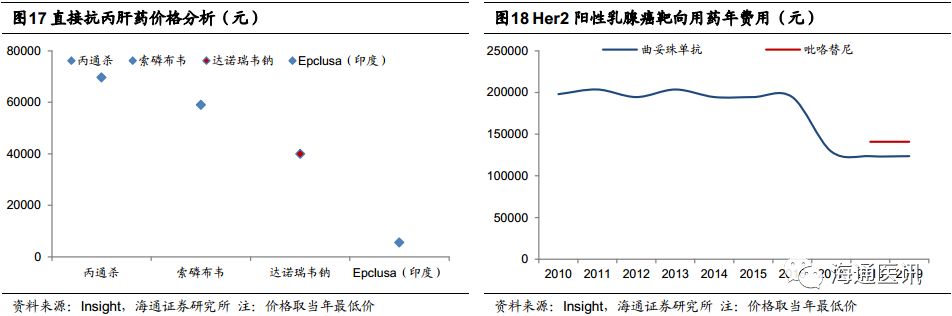

国内价格几乎是全球最低价也是因为多个国产品种“虎视眈眈”。虽然如此,也并不能说国产新药因为研发风险小、成本低就应该把价格定在非常低。我们统计

EGFR-TKI

、眼底病、直接抗丙肝药以及

Her2

阳性乳腺癌靶向用药等,发现国产品种也并不是一味的低价,包括埃克替尼价格大约是吉非替尼价格的

80-90%

,甚至诺华主动降低雷珠单抗与康柏西普竞争。

结论:我们认为在生命周期没有大幅缩,有临床需求的国产新药能够快速放量的情况下,国产创新药的收益率仍然可观。当然,客观上,也只有最能快速跟进的公司才能享受较长的生命周期、较为客观的定价。

3.

药品创新方向是未满足的临床需求,不是追求全球新

3.1

“

Me-too

”类创新药解决未满足的临床需求

既然要做创新药,国内企业是如何选择呢?是做成熟靶点已被验证过的

Me-too

或者

Fast-follow

类药物,还是投入全新靶点风险更高的

First-in-Class

品种?我们认为前者更符合目前的国情。

First-in-Class

药物对国内药企来说风险较大,收益不一定高。

新药研发时间长,风险大,新药研发过程中每个环节都可能失败,成本计算要覆盖大量的沉没成本,德勤报告显示小型生物科技公司研发一款高价值的新药需要

28.05

亿美金,远超我国药企的承受能力。

A

股上市药企中,研发投入最高的恒瑞医药

2017

年只有

17.6

亿元。况且研发是个经验积累的过程,国内大部分仿制药企业连通过一致性评价都比较困难,还何谈创新药的研发。另外,

First-in-Class

的核心在于全新的作用靶点和作用机制。能够发现与疾病有关的靶点不仅需要各种先进的技术,最重要的是彻底了解细胞进程的分子基础,这一类的基础研究在国内仍然非常薄弱。最重要的是,

我们认为