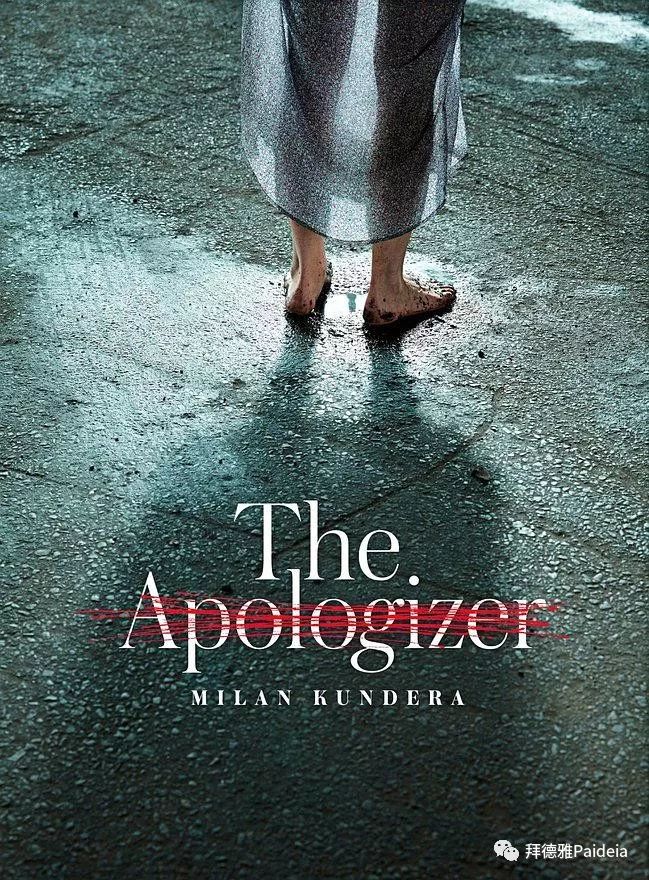

Photograph by Eric Ogden

道歉的人

六月的一天,朝日正从云中升起,阿兰慢悠悠地沿着巴黎的一条街一路走着。他观察着年轻的姑娘们:她们个个都露着肚脐眼,下边是腰带很低的裤子,上边是裁剪得极短的

T

恤。他有些入迷了,入迷而且甚至都有些心烦意乱了:她们的诱惑力似乎不再位于她们的大腿、她们的臀部,或是她们的乳房,而就在身体正中的那个小小的圆洞。

这促使他沉思:如果一个男人(或是一个时代)把大腿看成女性诱惑力的中心,那么要如何来描述并界定这种性欲取向的特殊性?他临时想出了一个答案:大腿的长度正是通往性欲成就的那条悠长而迷人的道路的比喻形象——这就是为什么大腿一定要长。阿兰对自己说,其实,甚至在性交过程中,大腿的长度就将一种不可企及的浪漫魔力赋予了女人。

如果一个男人(或是一个时代)把臀部看成女性诱惑力的中心,那么要如何来描述并界定这种性欲取向的特殊性?他临时想出了一个答案:狂野、精神高昂、到达目的地的最短道路,这个目的地因为成对出现,所以就更令人兴奋了。

如果一个男人(或是一个时代)把乳房看成女性诱惑力的中心,那么要如何描述并界定这种性欲取向的特殊性?他临时想出了一个答案:女人的神圣化,哺育耶稣的处子玛利亚,男性跪倒在女性那高贵的使命之前。

然而,如果一个男人(或是一个时代)认为女性诱惑力的中心在于身体的中间,在肚脐眼之中,那么又要怎么界定这种性欲?

所以:每当漫步街头,他老是琢磨肚脐眼,反反复复却也不觉厌烦,反倒莫名地执着,因为肚脐眼勾起了他心中一段久远的记忆:那是他最后一次遇到他妈妈的记忆。

那时他十岁。他和爸爸两人外出度假,到一座带花园和游泳池的租用别墅里。这是母亲好些年不知所踪之后第一次来看他们。她和她的前夫,两个人把自己关在别墅里。周围方圆数里,单调沉闷。她待了多久?可能一两个小时都不到,在这期间,阿兰在池子里自娱自乐。当她走出来在池边停下说再见时,阿兰刚好从里头爬上来。她一个人出来。他们和对方说了些什么?他不知道。他只记得,她坐在一张花园椅子上,而他穿着还湿透的泳裤,站在她面前。他们之间说了什么已经忘却,但有一个瞬间固定在他的记忆中,一个具体的瞬间,已被严重侵蚀:她坐在椅子上,刻意注视着她儿子的肚脐眼。他至今仍能感觉那道眼光落在他的肚腩上。一道很难理解的眼光:在他看来这道眼光体现出一种由同情和鄙视组成的捉摸不透的混合;妈妈的嘴唇显出笑容的模样(同情和鄙视的笑);然后,没有离开椅子,她向他斜靠过来,用食指碰了一下他的肚脐眼。随即,她站了起来,亲了他一下(她真的亲了他?有可能,不过他也不确定),就走了。他再也没有见过她。

一辆小汽车行驶在河边的道路上。清晨凛冽的空气使得这个萧索的地方更加荒凉,这里位于城区尽头和广阔乡村之间,屋舍寥落,不见行人。车在路边停下,一个女人出来了——年轻,相当漂亮。有件怪事:她很随意地推了一下车门,车子肯定没有锁上。这种随意是什么意思,是不大相信如今还有小偷?还是说这个女人太过慌乱了?

不,她看起来并不慌乱;相反,决心就写在她的脸上。这个女人知道她想要什么。这个女人意志纯粹。她沿着路走了几百码,朝着河上的一座桥走去,一座高而窄的桥,不能行车。她拾步上桥,走向遥远的对岸。有几次她四处张望,不像是有人迎候她,一定没有人预备着她要来。走到桥的中间,她停下了。乍一看,她似乎是在犹豫,然而不是,不是犹豫或决心突然低落;相反,停下是为了集中精神,为了使意志更加坚定。她的意志?说得更准确一些:她的憎恶。是的,像是犹豫的这一停其实是为了吁求她心中的憎恶,来陪伴她,支持她,须臾不离。

她把一只脚抬过了栏杆,把自己抛进了空中。坠落到尽头,狠狠撞在了坚硬的水面,被寒冷麻痹了,过了漫长的几秒钟之后,她把脸露出水面,因为她是个出色的泳者,她所有自发的反应迸发出来,违背了她求死的意愿。她又一次把头埋进水里,强迫自己灌水,阻止呼吸。突然,她听到一声大叫。一声从远远的河岸传来的大叫。有人看到她了。她明白死不容易了,她最大的敌人不是她作为出色泳者的难以抑制的反应,而是一个她不曾估计到的人。她必须搏斗。搏斗,为了能死。

她朝叫声来处望去。有个人已经跳进河里。她考虑着:谁会快一点,是她,抱着埋在水里的决心,灌水、自溺;还是他,正在朝她而来的家伙?在她半溺水的时候,肺里充满水因而变得虚弱的时候,她难道不会更容易被救她的人所缚?他会把她拖向岸边,把她搁在地上,把她肺里的水压出来,用上嘴对嘴呼吸,叫来救护车,警察,她会得救,并且永远受到嘲笑。

“停下!停下!”这个男人大喊着。

情况变了。她不再潜在水面下,她把头抬起来,深呼吸,积聚体力。他已经到了她面前。一个年轻的家伙,小伙子,希望出名,希望照片上报纸。他不断重复:“停下!停下!”他已经在伸手够她,但她没有躲避,她抓住了,握紧了,把手(还有他)狠狠拽向深水处。他又大喊:“停下!”仿佛他只会说这个词似的。但是他再也说不出来了。她抓紧他的手臂,拖向河底,然后把身体整个展开靠在男孩的背上,让他头埋在水里。他反击,他挣扎,他嘴里已经灌进了水,他试图把她打翻,但她牢牢压在他上面;他没法抬头呼吸,过了长长的几秒之后,他不动了。她就这样压着他过了一会儿,似乎有些力竭了,停下了,躺在他边上。然后,确信身下的这个男人不会再动之后,她丢下他,转头向她来的那个河边游去,刚才发生的事好像没有留下丝毫阴影。

但是到底怎么了?她忘了她的决心吗?那个想要夺走她的死的男人已经活不了了,她为什么不自溺?她现在已经自由了,为什么她不再想死了?

出乎意料失而复得的生命成了一种震惊,破坏了她的决心;她不再有力量集中精力去死。她颤抖着,突然没了任何意志,任何活力;她有些机械地游向她丢下车的地方。

她觉得水一点点变浅,她用脚够到了河床,她站了起来;她的鞋丢在了淤泥中,她已经没力气再去找;她光脚离开水面,爬上河岸爬向路边。

这个失而复得的世界看起来不大友善,一阵焦虑突然攫住了她:她没有车钥匙!在哪?她的裙子没有口袋。

一心赴死的时候,你不会为一路丢下的东西操心。当她离开车的时候,未来都不存在。她本来不用隐藏任何东西。而现在,突然之间,她必须把一切都隐藏起来。不留痕迹。她的焦虑越来越强烈:钥匙在哪?怎么回家?

她到了车边,拉门,让她吃惊的是,门开了。钥匙就在那等着她,丢在仪表盘上。她坐在方向盘前,光着的脚搁在踏板上。她还是惊魂未定。现在她也因为寒冷而打颤。她的衬衣,她的裙子,都湿透了,肮脏的河水满地淌着。她转动钥匙,开走了。

那个想要让她活的人死于溺水,而她肚子里那个想要弄死的人却还活着。自杀的念头一去不返。再也没出现。年轻的男子死了,胎儿还活着,她会不惜一切代价不让任何人发现发生过什么事情。她在打颤,她会缓过来;她一心想着她眼前接下来的事:如何走出车子不被人看见?穿着滴水的衣服,如何不被注意从看门人的窗前溜过去?

阿兰感到肩头被人狠狠拍了一下。“小心点儿,你这白痴!”

他转过头,看到一个姑娘在人行道上大跨步快速从他身边经过。

“对不起!”他接着她说到(声音微弱)。

“蠢货!”她都没转头,(高声)回了一句。

两天后,一个人待在他一居室的公寓里,阿兰注意到他的肩膀还疼着,他肯定,这个在街上狠狠冲撞他的年轻女人肯定是故意的。他忘不掉她叫他“白痴”的尖锐的声音,他耳边又听到了自己的哀求“对不起”,接着是她的回话“蠢货!”。他又一次莫名其妙地道歉!为什么总是这种愚蠢的请求谅解的反应?这段记忆一直缠着他,他觉得一定得找人谈谈。他打电话给他的女友,玛德琳。她不在巴黎,她的手机是关机的。所以他按下了夏尔的号码,还没听到他朋友的声音他就开始道歉了:“别生气。我心情很糟。我需要说说话。”

“巧了。我的心情也不怎么样。不过你是为什么呢?”

“因为我对自己很生气。为什么我一有机会就会觉得内疚?”

“这没什么可怕的吧。”

“内疚,还是不内疚——我觉得这就是问题的全部。生活就是一场所有人对所有人的战斗。这是众所周知的事实。但是在一个多少算是文明的社会里,这场战斗是如何进行的?人们不能就那么面对面相互攻击。所以,作为代替,他们努力用有罪的耻辱相互投掷。谁能让对方觉得内疚,谁就赢了。谁要是坦白了罪责,谁就输了。你走在街上,陷入思绪。一个姑娘走过来,横冲直撞,就好像世上就她一个人,都不左顾右盼。你们撞上了。这就来了,这就是真理的时刻了:谁会痛骂对方,谁会道歉?这是个经典的场景:其实,他们两个都既是被冲撞的,也是撞人的。然而总有人(当下不由自主地)觉得自己冲撞了别人。也总有人(当下不由自主地)觉得自己被撞了,因而正当而迅速地指责对方,让他受罚。你会怎么做,在这么个情况下,你会道歉还是指责?”

“我吗,我肯定是道歉。”

“啊哈,我可怜的朋友,所以你也属于道歉者的大军。你指望用道歉来安抚对方吗?”

“当然。”

“那你就错了。道歉的人就是在宣告自己有罪。而如果你宣告自己有罪了,那你就是在鼓励对方继续公开羞辱你,指责你,到死为止。第一个道歉就是这种不可避免的下场。”

“确实。人就不该道歉。不过我还是更情愿有个世界里每个人都道歉,没有例外,没有用意,别无深意,就是道歉,大家都用道歉来卸下包袱。”

阿兰拿起手机再打给了玛德琳。通了,但响了没人接。跟往常这样的时候一样,他把注意力转到了挂在墙上的照片。他的一居公寓里只有这么一张照片:一个年轻女人的脸——他的妈妈。

阿兰出生才几个月,她就离开她的丈夫,一个谨小慎微的人,从来没说过她的不是。他是个温柔、温和的男人。这个孩子没法理解一个女人怎么会抛弃这么温柔而温和的男人,更没法理解她怎么会抛下她的儿子,一个从孩提时就(至少他自己觉得)同样温柔、温和的人——就算不是从一受孕就是如此。

“她住在哪?”他曾这样问他的爸爸。

“也许在美国。”

“‘也许?’你是什么意思?”

“我不知道她的住址。”

“可她有义务把地址给你。”

“她对我没什么义务。”

“那对我呢?她就不想知道我的消息?她就不想知道我在干嘛?她就不想知道我怎么看待她?”

有一天,爸爸失控了。

“既然你一定要问,我就告诉你:你妈妈从来就不想你出生。她从来就不想你像这样在这晃,像这样舒舒服服地埋在安乐椅里。她不想和你有任何关系。所以你现在明白了吧?”

爸爸不是个爱挑衅的人。不过,尽管他一贯克制,他还是没法掩饰他对一个曾打算阻止一个人来到世上的女人有着多么深的分歧。

我刚才描述过阿兰与妈妈的最后一次相见,在一间租用的度假屋里的游泳池旁边。那时他十岁。他爸爸死的时候他十六岁。葬礼完了几天后,他把一张他妈妈的照片从家庭相册里扯出来,装上框,挂在他的墙上。为什么他的公寓里没有他爸爸的照片?我不知道。这合逻辑吗?当然。有些不公平?没错。但事情就是这样。在他一居室公寓的墙上,只挂着一张照片:他妈妈的。他时不时要对着这张照片说话。

“为什么你不把孩子打掉?是不是他不让你这么做?”

照片里传来一个声音:“你永远不会知道。关于我,你所想象的一切都不过是童话。不过我喜欢你的童话。即便你把我想象成了把一个年轻男子溺死在河里的杀人凶手。我都喜欢,阿兰。给我说个故事!继续,想象!我听着呢。”

于是阿兰就想象。他想象他的爸爸压着妈妈的身体。在他们性交之前,她警告他:“我没吃药,小心点儿。”他再次向她保证。所以她满怀信任地做爱,然后,当她看到男人的脸上出现了高潮的迹象而且越来越明显时,她大叫,“当心!”然后叫着“不!不!我不要!我不要!”但是男人的脸越来越红,红且可恶;她使尽力气推开这个压着她的躯体,她反抗,但是他却缠得更紧了,她突然明白了,这不是他一时激情带来的盲目,而是有意的——冰冷的,早有预谋的意图。对她来说,也不再只是意愿,而是憎恶,因为输掉了战斗,这种憎恶就更加强烈了。

这不是阿兰第一次想象他们性交;这样的性交令人着迷,使他设想每个人都是受孕的瞬间的复制品。他站在镜前,端详着自己的脸,找寻最终使他诞生的双重憎恶留下的痕迹:男人的憎恶与女人在男人高潮时的憎恶,这个温和而健壮有力的人的憎恶伴随着这个勇敢却体力虚弱的人的憎恶。

他思忖着,这双重憎恶的成果只能是一个道歉的人。他温和而聪慧,像他爸爸;他一直都是个突然闯入的人,正如她妈妈这样看待他。一个既是闯入者,同时又温和的人,出于一种无法化解的逻辑,注定要终其一生不断道歉。他看着挂在墙上的脸,再次看到这个女人,失魂落魄,穿着滴水的裙子,钻进车里,悄无声地从看门人的窗前溜过去,爬上楼梯,光着脚,回到了公寓,她要在那儿一直待到这个闯入者离开她的身体。数月后,她将离开那里,把这两个人都抛下。

阿兰正坐在他公寓的地板上,靠着墙,头低着:他是不是睡着了?一个女人的声音叫醒了他。

“我喜欢你到现在为止说的一切,我喜欢你创造的一切,我没什么要补充。也许,除了肚脐这件事。在你心里,没有肚脐的女人的模版就是天使。对我来说,这就是夏娃,第一个女人。她不是从肚皮中生出来的,她出自一个闪念,造物主的念头。就是从她的阴户,一个没有肚脐的女人的阴户中,生出了第一个由脐带连接起来的关系。男人的身体留不下什么,完全没用,可是从每一个女人的性器官中都会生出另一个纽带,末端是另一个女人或男人,所有这些人,百万倍递增,全都变成了一个巨大的树,一棵由无数身体形成的树,树枝杈向天空。想象一下!这个庞然巨树就扎根在一个小小的女人,第一个女人,可怜的没有肚脐的夏娃的阴户中。”

“当我怀孕时,我把自己看成是那棵树的一部分,悬挂在其中一根纽带上,而你,还没出生——我想象着你在虚空中漂浮,连在从我身体中长出的纽带上,从那之后,我不断梦着有一个刺客一路回溯,割断了那个没有肚脐的女人的喉咙。我想象着她的身体陷入致死的剧痛,衰败,直到从她那儿长出的整棵巨树——突然没了根,没了基础——开始倒下。我看到无限伸展的树枝像一场豪雨一般掉下来,你要明白,我想象的不是人类历史的终点,任何未来的完结;不,不,我想要的是人类的彻底消失,连同人类的未来和过去,开端与结局,整个生存的历程,所有的记忆,尼禄和拿破仑,佛陀和耶稣。我想要这棵树彻底毁灭,这棵扎根在那个愚蠢的第一个女人那没有肚脐的小小肚腩上的树,她不知道自己在干什么,不知道我们要为她那可悲的性交付出什么样的恐怖代价,而她也丝毫没有从中得到一丁点儿快乐。”

妈妈的声音静下来了,阿兰,靠着墙,又睡过去了。

第二天早上,大概十一点,阿兰要在卢森堡公园附近的博物馆门前见他的朋友雷蒙和卡利班。在他离开公寓之前,他转过身对着照片中的妈妈说再见。然后他下到街上,向他的摩托车走去,车停在他公寓的不远处。

当他跨上车时,隐约觉得有一个身体靠在他背上。就好像玛德琳正在他身边,轻轻靠着他。这个幻觉让他感动;这似乎体现出他对女友的爱。他发动了引擎。

然后他听到后面传来一个声音:“我还想再谈谈。”

不,不是玛德琳;他认出来,是妈妈的声音。

交通缓慢,他听到:“我想确认你和我之间没有误会,我们完全相互理解了——”

他不得不刹车。一个行人在车辆之间溜过,要横穿街道,并在阿兰前面转过脸,做了一个威胁的手势。