■

文 | 黄凡

☞ 宁波银行私人银行部总经理

岁末年初,就是热闹的年度股市投资回顾与展望的季节了。今年投资人普遍战果差强人意。以下段子就能说明问题:

今年基本已经结束了,我问问朋友今年股市投资挣钱了没?大多朋友回答都有挣,而且挣得五花八门!有挣个屁的,有挣个毛的,有挣奶奶的孙子的,更有挣个妹的,最恐怖的是挣个鬼的,有的还可以,挣个球!挣个鸟……

实际上,

今年以来A股总体呈现底部逐步抬高的格局。

截至11月底,上证综指和深证成指分别实现了8%与9%的涨幅,其中A股中代表大盘股的上证50指数涨了26%,代表主流绩优股的沪深300指数涨了21%。横向比较,在全球范围内表现虽然算不上数一数二,却可以说是成绩优良了。

为何多数投资者们的战绩与指数的实际走势如此相悖?因为A股的投资风格已经悄然生变。过去多数投资人热衷参与的炒新、炒题材、炒小票,今年却遭遇“滑铁卢”。

在监管者有形之手的引导下,高估值的小盘股、概念股、次新股总体上是以逐波下行的方式向其应有的价值回归。

据东方财富网的数据,年初至十一月底,有70%的股票是下跌的。

那么,

A股明年的走向会如何?

大家都盼望A股的走势能与欧美主要市场的表现看齐而连创新高。然而,真的可能如大家所期望的走出一轮大牛市吗?

先看看我们又爱又恨的A股是否具备驱动欧美股市持续走高的基本要素吧。

一是估值。

美股涨了8年多,公司盈利增长与股指上涨一直基本同步,代表上市公司主流的标普500指数虽然8年间涨了200%以上,目前的平均市盈率也就25倍左右,股息率超过2%(根据中证数据),与1.25%的美国当前利率水平相比较还是有投资价值的。而回到A股看,上证指数的平均市盈率虽不足20倍,但考虑到权重非常高的银行、保险的估值低拉低了平均数,看上去比较低实际上是误导,

以市盈率的中位数50来看,整体估值一点都不低

;股息率才1%左右,与5%的被认为是无风险的理财产品收益率比,简直不值一提。

从投资性价比的角度看,A股目前不具备整体大牛市的基础。

二是机制。

与欧美股市的“注册制”相比,我们实行的是IPO审核制,新股的发行量、定价、具体的发行公司选择等基本要素均由监管者有形之手决定,特色的IPO机制让股票一上市就被高估:新股不问行业、不管成长性都一律以23倍市盈率定价发行,23倍市盈率本来就不算低,上市后却连续涨停板让估值直达超高的位置才开始真正的二级市场交易。

从表面上看,当前发行机制性,各方的利益都得到了照顾,实际上就是让高估值的资产源源不断地被投放到A股,需要长时间来消化。

建立在这样的高估值、低收益资产之上的大牛市无异于是空中楼阁。

当然了,监管者一直顶住压力,保持新股每周常态化是难能可贵的,期待能进一步把握好市场回暖的时机,先放开IPO的节奏,再择机放开发行价格的管制,真正做到让市场决定资源配置。然后,再把退市机制落到实处。当新股发行可以随行就市,而经营不善、造假欺诈的公司可以及时退市,真正能让市场发挥优胜劣汰的基本功能,

只有当市场的机制能确立并正常运行,可持续的长期牛市才有机会出现。

然而,即使是现任监管者以高度的智慧来以“只做不说”的方式来逐步实现实质上的注册制,整个过程也是不可能操之过急的。

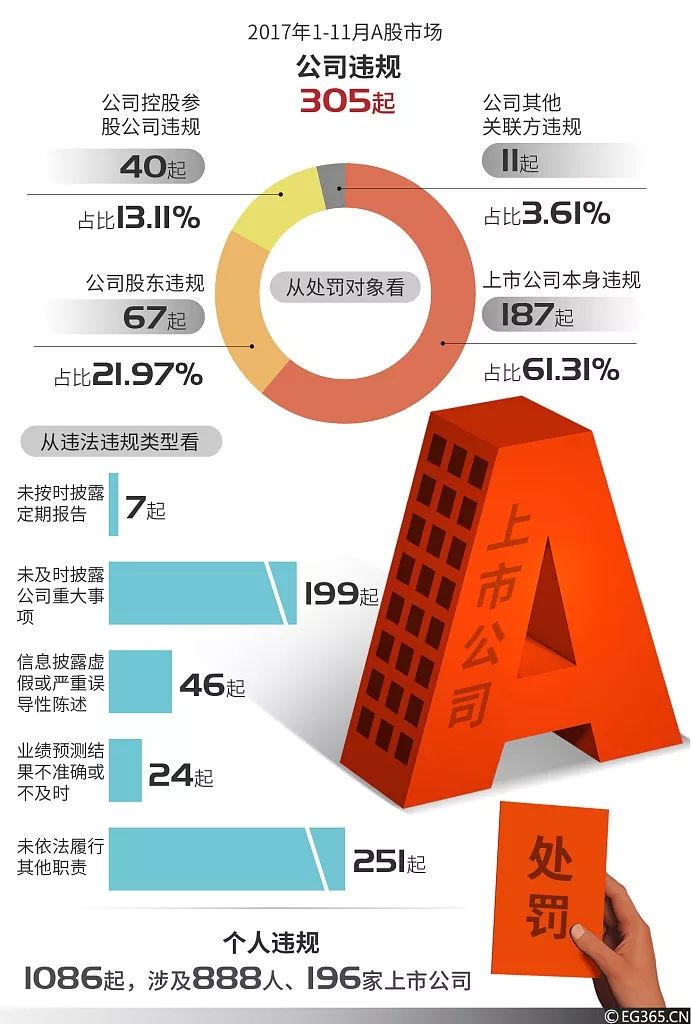

三是监管。

今年以来,为防范“金融体系的系统性风险”,国家对金融行业的监管在不断强化。有人说,不用担心估值、机制、监管……,股价涨不就一切解决了吗?不然!

人为发起本来就不便宜的股市走牛,直至坐视“中小创”股价在杠杆资金的推动下走向前无古人的巅峰,这不正是2015年国内股灾的根源吗?

今年来,多数投资人在A股依然亏损,不是因此而继续为当时的疯狂付出代价吗?我们的监管者会让一地鸡毛的惨况再来一次吗?

而且

A股市场自从在2016年初迎来了与过去思路不同的监管者后,市场指数一直处于“稳定”状态,

监管者能直接管控着持有2万多亿市值的“国家队”,是有足够的底气把市场的稳定坚持到底的。什么才是“稳定”?就是避免大起大落。“避免大起,才能防止大落”。这道理监管者懂的。

因此,基于上述因素,明年的A股基本不可能出现大家翘首期盼的大牛市。

读到这,投资人可能要开骂了:你这不是公然唱空吗?

不是。我们这个全球最有发展潜力的经济体在新常态下依然保持6%-7%的GDP年增速,这也是主要经济体中最快的。勤劳的国民一直在以比世界上其他大部分国民更快的速度创造财富。

股票市场长期而言是会反映我们的经济基本面的,股市以及债务上的泡沫是可以通过时间来消化的。只是,对中国经济有信心是不等同于认为股票大涨而已。

那么,明年的股市还有投资机会吗?答案是肯定的。

欧美经济的稳健复苏带来海外市场需求,加上人民币适度贬值提升了竞争力,令今年来我国的出口全面回升。这对近期国内经济的拉动作用非常明显,加上供给侧改革、制造业升级、消费升级等的推动,总体上企业盈利是在明显改善的,而货币政策的“中性”在有需要的时候也会向“宽松”方向移动的。