顾维钧是中国近现代史上著名的职业外交家,有着传奇性的一生。他担任过外交总长,国务总理、驻美、英、法公使、大使,后期又出任国际法庭法官、副庭长,逾半个世纪,经历过一系列中外关系的大事。而《顾维钧回忆录》是巨变频仍的半个多世纪里,中国历史特别是国际关系领域许多重大情节的权威记录,历久不衰。

1983年,民国外交史一位重要人物的回忆录的出版——尽管只是后来长达13册的漫长序列的第一本,但当时无论在学界还是社会层面,都引起不小轰动。“首先是因为传主本人的身份非常重要,他担任过北京政府的外交总长、南京国民政府的外交部长,也担任过中国驻美、英、法等大国的使节,其经历对研究中国近代史非常有价值;其次,在当时这样一位‘国民党高官’的回忆录的出版,居然能做到几乎一字不改,是非常罕见、也非常难得的。”中国社科院近代史研究所副所长金以林评价道。

这,就是《顾维钧回忆录》。自1983年推出第一册起,一直持续出版到1994年,13册才全部出齐。就在第一册出版的30周年之际,出版社修订重排、整套印行了《顾维钧回忆录》,使得这部厚重的回忆录又重新走入人们的视线。

顾维钧回忆录

“因为当时翻译工作比较庞大,加之顾维钧先生当年已九十多高龄,我们希望尽量在他在世的时候能够看到这本书,所以决定翻译完一本、出一本——这个愿望当年也实现了,顾先生在世时已出版了三册;第一册印了2万多本,可是到了90年代遇到出版低谷,最后一册只印了1500本,印量不统一,出版周期又比较长,很少有人能配齐这一套;前三册是简体字,因为顾家人的意见,后面几册又变成了繁体字……总之,当年这套书还有一些不尽如人意之处。”编者李静在提到重新出版这套书的考量时介绍说。

“由于是逐年分册出版,而且持续时间太长,坊间整套留存者很少。很多对史实感兴趣的学者,包括外交界的人士纷纷向我们多次打电话索要。”中华书局前总经理、现中国出版集团副总裁李岩回忆。2010年前后,大家开始陆陆续续提及这本书的重要性,“无论从中国还是世界的角度,还没有一位当代人物的回忆录或传记,像《顾维钧回忆录》一样这么长、这么重要”,于是重新出版这套回忆录的工作开始启动。李静说,这一次将13册重新排版,并且更正原书的一些错误。顾家方面对重新出版工作也特别支持,他们还特地捐出了一批新照片,所以新书也增加了一些照片,布面精装。

顾维钧

“顾维钧是研究中华民国外交史不可或缺的人物,离开他就很难进行中华民国外交史的研究。也正因为如此,《顾维钧回忆录》是非常重要的史料,20世纪的许多外交事件里,顾维钧或者作为决策者,或者作为参与者,都留下了非常珍贵的记录。”社科院近代史所所长王建朗说,虽然没有明确统计过,但是在他的印象中,“《顾维钧回忆录》应该是在外交史上对研究者帮助最大、也是引用最多的一部民国外交官回忆录”。

“回忆录涵盖了1912-1967年顾维钧的外交与国务活动55年。这在各国政治人物撰写的回忆录中也是相当罕见的。”学者徐蓝评价。在他看来,如此规模,只有丘吉尔的回忆录可与之媲美。丘吉尔的两部回忆录时间跨度共涉及35年,用丘吉尔自己的话说,“以上各书合起来,将成为又一次‘三十年战争’的记载”。

顾维钧是中国第一代职业外交家,他在中国外交界长达44年,担任过北京政府的外交总长、南京国民政府的外交部长,也担任过中国驻美、英、法等大国的使节,出席过巴黎和会、华盛顿会议等重要会议,并经历了“二十一条”交涉、李顿调查团等重要的外交事件。也做过外交总长、财政总长和代理国务总理、外交部长,还做过国际法院法官、副庭长等,直到1967年退休。可以说,顾维钧的一生与整个民国时期的外交是紧紧联系在一起的。这种特殊的经历,使他的口述历史实际上就是一部民国外交史,是“北洋政府与国民党政府时期对外交涉的历史实录”,具有极高的史料价值。正如有学者所说的那样,“《顾维钧回忆录》不仅成为80-90年代出版的外交史著作的重要资料依据,而且推动了对于民国外交史上一系列问题的重新评价和论证”。

《顾维钧回忆录》的出版,其意义在当年也远远超越于学术界。李静说,回忆录前几册出版时,外交部办公厅每一次都要购买300本,发给驻外使领馆官员阅读,以作为了解20世纪中国外交史的必备书。

“口述”这一形式最早是由美国学者亚伦•内文斯(Allen

Nevins)在二战期间创立出来的。那时,录音机刚刚发明,这也为口述历史的进行创造了条件。内文斯在哥伦比亚大学建立了第一座现代口述历史档案馆,用以保存美国生活中有意义的私人回忆资料,哥伦比亚大学也自此成为全世界口述史收集和研究的重镇。与此同时,上世纪40年代末,中国大陆政权交替,国民党内一批曾经的中国显要流落海外,旅居纽约。哥伦比亚大学东亚研究所所长韦慕庭(Martin

Wilbur)由此萌生了一个想法:这些民国要员的回忆会是一种珍贵的历史记忆,何不以口述史的形式保存起来呢?

韦慕庭随后与同事何廉(Franklin

L.

Ho)一起开始制定这批中国口述史研究的具体计划。他们筹了一笔资金,1957年秋天,“中国口述历史学部”正式运作。韦慕庭是与费正清齐名的中国问题专家,不过两人在对待中国问题上立场相左、势不两立。韦慕庭更倾向于国民党。而何廉是著名的经济学家,曾出任国民政府经济部次长,1949年之后到了美国,后受聘于哥大。因此他们的口述受访者都锁定在国民党高层上面——孔祥熙、陈立夫、胡适、李宗仁和顾维钧成为最早受访的五位。他们在中国近代史的地位勿须赘言,但略有不同的是,前四位当时早已退休,定居在纽约当“寓公”,时间充裕,可以尽情访问,而顾维钧则正在海牙国际法庭当法官,每年只回纽约度假3个月。

巴黎和会专使顾维钧函

最初负责顾维钧口述历史工作的,是哥大“中国口述历史学部”的夏连荫(Julie

How)。但是夏连荫在访问完顾维钧的童年及求学经历之后,就因为感觉力不从心,而将工作转交给了同事唐德刚。当时唐德刚正在为李宗仁做口述历史,但是顾维钧的名气之大,对他实在是一种诱惑,于是他开始接手顾维钧的口述工作。

每年当顾维钧从海牙返回美国休假时,唐德刚便走进顾维钧纽约的家,开始工作。在最初的三个月时,唐德刚也感到为他做口述历史工作,任务十分繁重。据唐德刚后来回忆,顾维钧把回忆录看得很认真,要求颇严。顾维钧的个人文件保存得极为完整和有条理,“不像李宗仁先生那样的片纸毫无,或胡适文件那样的杂乱,或黄郛文件,像个字纸篓”。顾维钧在进入国民政府工作之前的私人档案,都留在天津故居,在国民政府任职时的文件,则以每月70美金的租金,存在哥大附近的一间仓库,分储于37个大木箱里。因此每次访谈前,唐德刚都要检索有关文献档案,包括顾维钧分储于37个大木箱之内的各种文件。

顾维钧亦如此,每次口述之前,他先查阅有关部分的文件资料,思考再三形成腹稿后才开始口述,用一口流利的、甚至连英美人都赞叹的标准英语讲述。顾维钧欣赏这样的合作者,两人交往的数十年间,他一直称唐德刚为“Dr.

Tang”(唐博士)。而唐德刚在数十年之后在哥伦比亚的档案中发现,顾维钧还特地给哥伦比亚大学去信,希望由唐德刚单独进行对他的访谈,不需要由其他人轮替。

年轻时的顾维钧

唐德刚后来回忆说,“顾先生实是我所做的访问工作中,最容易做的一位老辈”。顾维钧讲一口极标准、极清晰、极有条理的美国英语,“加以他是个最细心的外交家,不说没有认真准备过的话”,“所以他的语言一经录下,简直是高山流水,清响怡人。再由有训练的美国女秘书,戴上耳机,听音打字,可以打得通顺流畅,省力少钱,而错误绝少”。回忆这些,唐德刚若干年后仍感慨不已,“顾先生这套本领,笔者留美数十年,对中西学要政要,可说阅人多多,而个人经验中,实无第二人也。”

唐德刚对顾维钧的口述采访,从顾维钧1912年担任北洋政府外交部和袁世凯秘书开始,到1940年担任驻英大使这一阶段的历史。之后,唐德刚由哥伦比亚大学赴纽约大学任教授,这一工作由他人接手。在此期间,顾维钧虽年事渐高,且参与口述分文不取,但他乐此不疲。1967年他从海牙国际法庭退休以后,他的时间变得宽裕,顾维钧坚持每周录音3次,每次长达3个小时。直到1976年顾维钧口述工作全部完成,历时17年之久,总计500小时。哥大最终整理成56卷、11000页的英文稿,然后拍成胶片保存。

在参与顾维钧的口述历史工作时,唐德刚还鼓励顾维钧把他个人私藏的相关文件和档案,包括日记、照片等珍贵物品捐给哥大。顾维钧欣然同意,因为哥大也是他的母校。唐德刚将这批档案存放于在哥大的珍贵资料室里,取名“顾维钧室”,又请了一批研究生将这批资料做了索引。唐德刚后来还回忆了一个有趣的细节:顾维钧当年在任驻英大使时,还被发了一顶钢盔,以防止德国空袭,这顶钢盔也保存在顾维钧的私人档案里。“在将资料装车运往哥大时,我那9岁的儿子从资料堆中捡出了这顶钢盔,戴上后蹦蹦跳跳高兴得很,顾维钧在旁一看,便说道:‘拿去吧,拿去玩去吧。’这样,我的儿子就把钢盔拿回家去了,一直到现在。”

哥伦比亚大学当年为顾维钧做回忆的目的,为了保存史料,而并不是为了出书,所以,该回忆录一直以英文、用缩微胶片的形式保存在哥大,以为学者们进行研究用的。况且,这么一个大部头,要出版的话,的确也不是一个容易之事。

顾维钧先生在口述历史英文原稿“附言”中表示:“由于我致力于中国的外交关系,如果我的回忆录能被译成中文,我将不胜欣慰和感激。”那时的他应该没有预料到,最终帮助他实现夙愿的,竟然是曾将他列为“战犯”、彼此隔绝20多年的中华人民共和国。

顾维钧在哥大留学

顾维钧回忆录进入尾声之时,也正值中华人民共和国打开封闭已久的国门。1971年,中国恢复联合国合法席位,第二年,乔冠华为团长,带领中国代表团赴纽约出席第27届联大。临行前,毛泽东接见代表团时交给章含之一项特殊任务:在美期间看望顾维钧先生。毛泽东告诉章含之:“我很敬佩顾维钧先生的外交才华和为人。”章含之的父亲章士钊与顾维钧同为“北洋旧故”,所以毛泽东才会将这个任务交与章含之。顾维钧的女儿顾菊珍也在联合国工作,由她的安排之下,章含之与时年84岁的顾维钧见了面。这应该是顾维钧在1949年之后第一次与来自中华人民共和国的人士打交道。

1977年,来自外交部的陈鲁直被派到联合国总部工作,结识了顾菊珍。作为顾维钧唯一的女儿,毕业于伦敦大学的顾菊珍自1947年以来一直在联合国工作,最后在联合国秘书处政治托管非殖民部非洲司司长一职退休,长达32年。几年共事过程中,陈鲁直一家与顾菊珍一家结下深厚友谊。有一次,顾菊珍向陈鲁直提及顾维钧回忆录已整理完成之事,两人商量有无可能在国内出版。陈鲁直将这一信息传递回国内,最终到达了时任中国社会科学院近代史研究所所长刘大年那里。

刘大年初步了解了《回忆录》的主要内容以后,很感兴趣,立即决定“申请外汇,购买缩微胶卷,组织力量翻译,全文出版,一字不删,一字不改。”中共中央文献研究室原副秘书长王玉璞当年在中国社科院近代史研究所科研处任职。在刘大年领导下,他参与了《顾维钧回忆录》的引进、翻译、出版全过程中的若干具体工作。回忆往事,王玉璞由衷赞叹刘大年的决定“充分体现了一位历史学家的远见卓识和担当”。

1980年9月,顾菊珍回上海探亲。刘大年特地邀请她来北京,共商《顾维钧回忆录》翻译出版问题,这是他们第一次见面。刘大年在交谈中明确表达了准备翻译出版的想法以及“一字不删、一字不改”的原则。顾菊珍听后高兴之余又非常震惊。磋商极为顺利,此后多年,顾菊珍女士在不同场合多次谈到,如果不是刘大年决策,《回忆录》在中国内地出版几乎是不可能的。

因为顾维钧当时仍担任中华民国咨政,所以他传递过来的意见是,希望由一个学术单位负责翻译工作,而不愿用政协的名义。刘大年表示尊重顾维钧的意见,他提出由近代史研究所署名,在出版前言中,参与翻译工作的,全部列名。而且缩微胶卷的放大、翻转、复印费用等全部由近代史所支付。

社科院近代史所很快向哥伦比亚大学汇去美元、购买了版权。下一步最重要的工作,便是翻译。在中华书局总经理兼总编辑李侃的引荐下,刘大年亲自同天津市政协编译委员会主任袁东衣全面商定了《回忆录》的翻译工作。刘大年还明确表示,日常翻译工作请译者放手去作,近代史研究所不干预,凡遇重大问题,特别是涉及敏感问题,再商同近代史所研究解决。

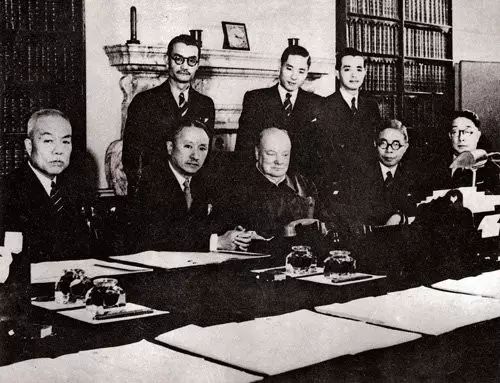

1946年,巴黎和会中国代表团与英国首相丘吉尔会晤。前排左二:顾维钧

“当年的天津留下了一批‘老北洋’,他们的英文基础很好。那时文革结束不久,他们还没有正式工作,政协编译中心找他们出来做,他们有‘被组织信任’的感觉,因此对翻译工作非常投入。”金以林说。更重要的是,这批人对北洋时期的生活环境、状态以及彼此人物非常熟悉,顾维钧回忆录里出现的各式各样的英文名字对他们造成的困扰相对会少一些。

当时天津政协编译中心组织了一个18人的翻译组,负责组织、翻译、审校。译稿都经过周密的审校程序:两次校对,一次通读,和最后定稿。由于回忆录的内容涉及许多历史事件和大量的人名、地名、与机构、职务名称,都必须译得准确,因此审校组每周都要开一次碰头会,共同研究解决。《顾维钧回忆录》中提到的人名有3700多个,再加上许许多多的地名、机构名、职务名,要在近600万字的13个分册中做到前后一致,的确是个大问题。当时还没有现在这样的电脑,只好采用笨办法,由译者将所有遇到的专名都做出卡片,写明原文、译名和页数,在查证核实后由专人逐个查对统一。经过这个程序,才做到了全书名词的一致。而为此所做的卡片共有18000余张之多。

《顾维钧回忆录》中也引用了大量的函电,为了保证文件的真实性,天津政协编译中心又将文中所引用的函电,和在天津查不到的人名及专名,开列名单,陆续寄往美国,请顾菊珍到哥伦比亚大学图书馆顾维钧资料室去查找原件,复印寄来。所以书中引用的函电绝大多数是原件的原文,这就使书中的史料更加信实,提高了本书的真实性。而顾菊珍当时也已将近70岁高岭,不惮辛劳和麻烦,一次次前往哥伦比亚大学图书馆查找,她的支持和帮助也对整部书的翻译贡献甚大。

正是在诸多人的努力下,这套《顾维钧回忆录》的翻译质量,至今为学界所称道。《顾维钧回忆录》第一分册出版后,学术界的反应十分热烈。顾菊珍说:“回忆录出版后,在国外,特别是在中国朋友中受到热烈的欢迎。很多人对译文赞不绝口,称赞文字译得恰当、流畅,一点也不像是翻译的。”在《顾维钧回忆录》出版座谈会上,很多学者有感而发:很难想象这套书放在今天来翻译,其结果会怎样。且不论成本会大大提高,单是质量也无法保证。一是很少有人会静下心下这种“笨”功夫;二来翻译者的功底也难与这些老先生相比。“涉及到3000多个人名,没有任何差错,实在不易。这些老先生有一种精神上的追求,而且有学养,今天的人很难达到这一点。”复旦大学金光耀教授感慨。

顾维钧的回忆录里人物繁多,但困难在于,这些人物都是以他们的英文名字出现的,不了解的人很难知道具体指的是谁。比如有几个人在看到V.K.Wellington

Koo这个名字时,会将他与顾维钧联系起来的呢?为解决这个问题,天津政协翻译中心用了一年多的时间,做了四个索引:人名索引,外国人姓名英汉对照表,部分中国人的英文姓名,和史事索引,刊印在第13分册。

“这个专门的索引册,后来成了很多涉外机构接待来华人员的工具书”,金以林说。顾维钧在漫长的外交生涯中,大量接触国际政要,天津政协编译中心的翻译,完全尊重当时媒体为他们取的中文译名,而且前后高度统一,“这一点,也算是他们对学界的贡献”。金以林透露,曾经有国内一家知名出版社与哥大联系,欲购买版权重新翻译出版,等到看到中文版时完全放弃了这个想法,“根本没有能力去做这个翻译”。

到了最后一个环节——出版,当时刘大年专门约中华书局总编辑李侃面谈,问中华书局可不可以出版《顾维钧回忆录》,李侃爽快地答应下来。

“在当时的政治环境下出版《顾维钧回忆录》,有一定的政治风险。所以最初讨论只是内部出版。后来外交部、近代史所、天津编译中心和中华书局,四家单位联合召开了一次座谈会,形成了会议纪要,由刘大年向邓颖超、廖承志专门打报告——邓、廖二人当时分别是对台工作领导小组组长、副组长。廖承志批示‘可以出版顾维钧长篇回忆录’,《顾维钧回忆录》才得到正式出版。”中华书局历史编辑室主任李静说。《顾维钧回忆录》的印制、用纸、装祯在当年都是最好的。对于中华书局的工作,刘大年显然非常满意。他在1982年7月30日写给顾菊珍女士的信中说,《回忆录》“归学术界卓有信誉的中华书局出版。”