时值第8个中国旅游日,今年的主题为“全域旅游,美好生活”。美好生活离不开人与自然的和谐共处,中国人爱好山水的审美传统和心态更让生态旅游成为国内旅游的主流。

生态是旅游的底色,生态让旅游更美好。旅游也在改善、优化着生态环境,

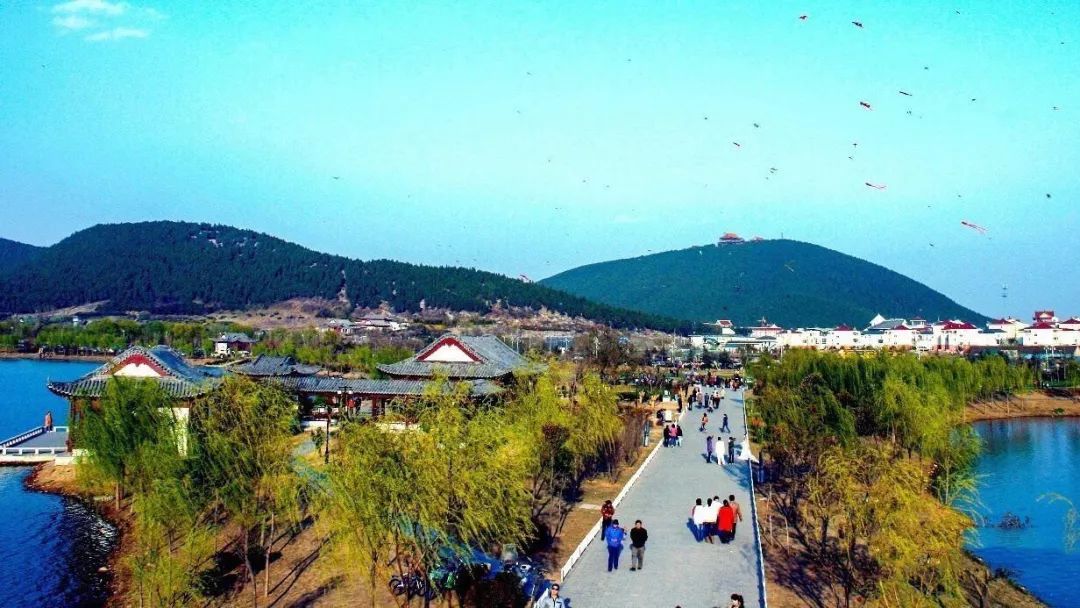

在中华大地上创造着一个个见山见水见乡愁,将绿水青山转化为金山银山的奇迹

,旅游也让生态变得更美好。

中国地大物博,自然资源禀赋丰富而独特,加之深厚的文化底蕴和多彩的民俗风情,使得中国具有世界级的生态旅游珍稀资源,在世界遗产名录国家排名位居第二。三山五岳,还有九寨沟、张家界、天山、可可西里、珠穆朗玛等等,

每一处都是享誉世界的户外旅游爱好者心中的圣地。

我国生态自然保护区总面积占陆地国土面积的14.8%,高于世界平均水平。这么大面积的优质生态旅游资源都成为保护区了,旅游又该如何开发呢?游客又该如何亲近它们呢?

毫无疑问,生态旅游最核心的就是保护,那么保护和开发是不是就代表二元对立呢?实际上保护并不等于隔离,如果保护一个地区,就是划好边界,人类不得进入,

这是非常原始和低级的方法,而且往往因激起人的逆反或冒险心理而适得其反。

所以除了一些涉及国土安全、水源安全和生态已经极其脆弱,需要封闭保护的区域,如三江源、可可西里等,生态旅游资源的保护不该用封闭隔离的方式。

其实人就是大自然的产物,人对自然的亲近是与生俱来的,人和自然是可以和谐共处的,如果构建好和谐友好的旅游基础环境,提高游客的环保意识,那么生态旅游反而具有教育功能

,游客在亲近自然、了解自然的同时,激发起保护自然的意识,这才是真正意义上的生态保护。

举一个浅显易懂的例子,家有一个美若天仙的女儿,是把她关起来“养在深闺人未识”、“不识庐山真面目”呢?还是教给她正确的安全防范意识,让她有正常的社交活动,并有很多护花使者自发地去保护她呢?

生态旅游是游客到自然生态地区的一种负责任的旅行,这种旅行不仅要求保护生态环境和地方文化的完整性,而且必须维持和提高当地居民的生活水平。那么如何开展生态旅游,才能让游客和当地居民的生活更美好呢?

一是生态修复+生态旅游。

生态旅游不仅仅是对自然的一味索取和利用,其发展过程更是在保护生态、改善生态甚至创造生态,这也是全域旅游视角下的全域思维。

过去煤城徐州因采煤而造成面积巨大的沉陷地,欠下巨大的生态债。在资源日趋枯竭、生态破坏严重的现实面前,徐州人以生态修复和绿色发展走出了一条通往未来之路,较浅的塌陷地,经削高补低、修复整平,或进行复垦耕种,或利用地形搭建温室建设高效农业;塌陷深度大于2米、无法耕种的地块,则因地制宜挖湖引水造景,建设美丽乡村湿地。

经过坚持不懈、同时又是创造性的生态修复,

徐州从 " 一城煤灰半城土 " 变成了 " 一城青山半城湖 "

,从一个曾经的环境 " 落后生 ",变成了一座环保模范城。

有好风景的地方就有新经济,这些由废地荒地变为宝地美地的新生态景区,成为地方一张靓丽的新名片,衍生出旅游、餐饮等大规模产业服务链,极大地拉动了周边经济发展,改善当地居民生产生活条件的同时,为当地居民提供了创收增收机会,真正做到了生态旅游让生活更美好,反之,旅游也让生态更美好,更和谐!

二是特色文化+生态旅游。

生态旅游的对象不仅仅包括自然区域,也包括当地的特色文化。甚至美丽的山川风景是载体,

在这方水土上生活的人、发生的故事和形成的特色文化,才是生态旅游的灵魂。

中国独特丰富的生态环境也孕育了56个民族,每个民族都有自己丰富多彩的民俗文化。加之一些地区山高谷深,交通不便,就算是同一座山两面的村落,也各有各的生活习惯和民俗文化。各民族独特的服饰、节庆、食物、风俗习惯……都是生态旅游的宝贵资源,也是生态旅游升级体验的内容。

虽然现代化发展迅速,但中国独特的地理环境使得一些少数民族还保留着原始的民俗习惯,这些原生态“原汁原味”的民俗体验是其他任何地方都没有的,是独一无二的。游客通过了解认识民族文化,传播独特的民俗文化,这样生态旅游不仅仅停留在对该民族栖居地环境的保护上,

还上升到对民族文化的传承和保护上,这对地区的发展和团结,构建游客和原住居民的和谐关系具有重要意义。

三是户外体验+生态旅游。

很多珍稀生态旅游资源都在生态脆弱的地区和自然保护区内,这就决定这些地区不可能大规模地搞开放和建设。以珠峰为例,这是世界级的自然保护区,珠峰大本营不允许有永久性建筑,那么配套建设五星级大酒店是不可能的,再尊贵的游客也只能住帐篷。

那么开发生态旅游的关键就在于,如何把这种“花钱找罪受”转变为一种

丰富人生户外体验的成就感和高级感;把因客观条件硬件设施的不足转变为一种历练和修行

,一种对意志品质的考验,并让游客乐在其中。比如登山、徒步、骑行、越野跑、穿越……

这些都是驴友们钟爱的户外体验项目,这些游客并不介意硬件设施的简陋,因为“户外体验+生态旅游”的关键词本身就是挑战,只要有一颗崇敬和敬畏自然的心,在面对大自然的神奇与震撼的时候,都会感动得热泪盈眶。

生态旅游就应该利用这一优势,研究户外消费群体这一新的阶层、新的年龄群和新的需求,把他们的需求和生态旅游充分结合起来,引导这些游客和生态环境进行良好的互动。

比如优化徒步路线,避开生态脆弱和动物繁殖区;制定户外体验的公约,违反者除了受到处罚也违背了户外体验的精神;创立一些有影响的赛事和节日;提升户外体验的软件服务,投入更多的人力在环保和服务保障上……

确保游客在合理的规划和有效的管理中和大自然实现和谐互动,获得深度的体验和终身难忘的感受。

这种户外体验不再是对自然风光走马观花式的匆匆游览,而是更深入更切己的感受,利于树立生态旅游目的地生态保护的社会形象,利于传播生态旅游目的地鲜明的特色和品牌,实现经济效益和社会效益的双赢。

四是自驾+生态旅游。

自驾其实也是户外体验的一种,之所以拿出来单说,是因为自驾在生态旅游中一骑绝尘的地位。因很多广袤的自然景区地广人稀,如青藏高原、内蒙古大草原、新疆天山等,公共交通不便,景区相距较远,所以无论是专线自驾还是落地自驾,都是很多人游山玩水的第一选择。

随着经济的增长和生活水平的提高,家庭小汽车的保有量逐年增高,自驾游也越来越成为时尚,318川藏线、滇藏线早已是自驾线路中的网红,张家口的草原天路也是京津短途自驾游中的热门。

海南环岛自驾,在热带天堂尽情尽兴;穿越阿里大北线,聆听神山圣湖的召唤;探秘中国最后通公路的县墨脱,拜谒莲花圣地;游驾昆明,霞漫普者黑;驾车自游武夷山,好山好水冲好茶……追风草原,环湖揽胜,触摸山巅,舌尖盛宴,民俗风情,一切都在自由的驾驶和掌控中。

近年来国家不断地加大对公路建设的投入,2017年公路投资超2万亿,全国99.99%的乡镇都修通了公路,越来越多不通人烟的青山绿水向游客敞开了怀抱。铁路飞机的便捷和新线路、新航线的增开也让落地自驾的游客越来越多,对当地做好租车平台的服务和管理提出了更高的要求。

自驾+生态旅游需要旅游目的地打造出精品的自驾线路,把更多的景区景点串联起来,

加强沿线吃住行配套设施的建设,带动沿途乡镇尤其是贫困地区的发展

。加强露营地、绿色道、风景道的建设和服务保障,关注对自然环境的友好,规范游客的行为,带动地区经济发展的同时,注重原住民的利益和参与感,让游客、景区和原住民实现友好的互动与和谐共处。

像之前引起公愤的汽车在西藏追逐藏羚羊取乐的视频,凸显了自驾游管理规范的缺失,如果打造出配套设施完善、路线规划合理、监控管理严格的自驾精品路线,这些不良行为完全可以得到有效控制。

自驾+生态旅游还有一个意外之喜是可以走出低价观光购物团的“陷阱”,

自驾游群体相对素质较高,消费能力更强,更注重旅行体验,不可能主动或被强迫去不正规购物店购物,这有利于规范旅游市场秩序,改善旅游消费结构,创造旅游消费新模式。

生态旅游是实现空间、产业、要素和管理全方位完备的全域旅游。

对社会而言,生态旅游具有保护环境和发展经济的双重作用,有助于促进旅游产品结构的优化,鼓励人们选择更加健康的旅游方式,提高生态旅游目的地知名度,为当地社会经济发展提供契机,实现旅游扶贫的功能。

对旅游者和当地居民而言,通过生态旅游活动的互动,

提高了对自然及人类自身的审美情趣,从而改变了环境观甚至生活方式,走向更美好的生活。